SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:针对计算机专业课程教学实际,结合授课对象的专业人才培养目标及课程教学目标,围绕“培养什么人”及“如何培养人”这两个教育工作的根本任务,提出了以“能力培养”为核心的“2+1+X”的教学模式,并在数据结构等多门课程中推广运用,取得了显著效果。

关键词:2+1+X;能力培养;创新

本文引用格式:章英,等.基于以“能力培养”为核心的“2+1+X”教学模式的探索与实践[J].教育现代化,2019,6(42):1-3.

高校的任何课程教学,都应该结合授课对象的专业人才培养目标及课程教学目标,围绕“培养什么人”及“如何培养人”这两个教育工作的根本任务进行展开。实践是人的价值的实现途径,因此,对于任何一个专业的人才培养,最终目标都会定位到“使学生运用所学的知识,分析和解决现实世界的实际问题”。要实现上述目标,在该专业的任何一门课程的教学中,都应以“培养学生分析和解决问题的能力”为核心。

基于以“能力培养”为核心的“2+1+X”的教学模式现已在华中农业大学多门计算机类课程中推广,且成效显著。本文以我校计算机科学与技术专业学生学习数据结构这门课程为例,选取其中“最小代价生成树”这一堂课,从教学模式、教学设计、教学进程等方面进行详细的分析,最后归纳教学效果并总结。

一“2+1+X”教学模式

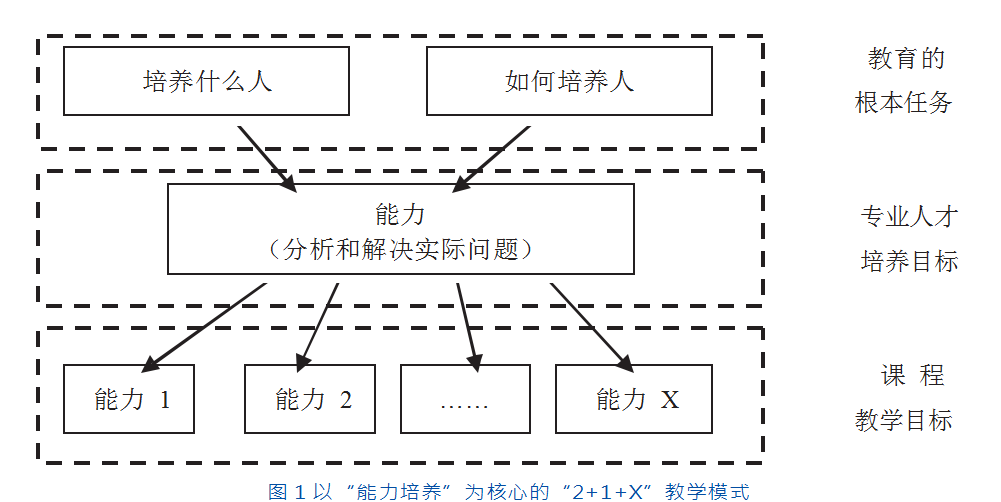

教学模式可以定义为是在一定教学思想或教学理论指导下建立起来的较为稳定的教学活动结构框架和活动程序。华中农业大学计算机科学系专业基础课程组成员在多年的教学实践过程中,总结出“2+1+X”的教学模式,如图1所示。“2+1+X”的教学模式中的2指的是“培养什么人”及“如何培养人”这两个根本任务,1指的是“培养学生分析和解决问题的能力”这一个专业人才培养核心目标,针对各门课程的教学目标,X指的是所要培养的分析和解决问题的细分能力。

经过大量的研究,围绕教育的两个根本任务及一个专业(计算机科学与技术专业)人才能力培养核心目标,将该课程的教学目标定位为培养如下6项细分能力:

(1)抽象数学模型的能力

(2)基于列举法的分析问题的能力

(3)基于列举法的设计问题的能力

(4)寻求最优解的能力

(5)运用算法解决实际问题的编码能力

(6)创新能力

在每次课的教学设计中,紧密围绕上述6项能力的培养,以解决问题为主线索,组织每次课的教学活动。

二以数据结构课程为例

(一)现状分析

《数据结构》课程的教学任务是:主要讲授各种非数值型数据的逻辑结构、存储结构、基本运算、运算实现、算法设计、算法分析、算法评价等方面的内容,使学生对各种数据结构及算法有深刻的理解。在此基础上,还要求学生系统地掌握在不同的存储结构上利用上述数据结构进行综合性算法设计的方法和技巧。

但是,目前在该课程的教学中,教师普遍没有针对整门课程进行体系化的设计,每个章节各自为阵,在教学中都是以概念、拓扑结构、算法的构成、算法的实现这一知识体系来阐述,从而造成学生把知识停留在理论层面上,而且知识体系零散,各数据结构及算法的概念及适用场合容易混淆,对一个实际的问题,很难抽象一个合适的数学模型及设计相应的算法,限制了学生的创新思维(无的放矢)。为了克服上述弊端,结合课程的特点,设计了以“能力培养”为导向的课程教学体系。

(二)明确各项能力——培养什么样的人

从实际问题角度分析,本课程的目标是使学生能够从实际问题中抽象出适当的数学模型(数据结构中的逻辑结构);然后根据对问题的要求,在分析问题的基础上,设计一个或若干个针对于此数学模型的算法;若有多种算法,还应针对此问题找出最优解;最后对算法进行编程调试。

针对上述教学目标,在教学过程中,应该培养学生下述能力:

(1)抽象数学模型(数据结构中的逻辑结构)的能力

(2)基于列举法的分析问题的能力

(3)基于列举法的设计问题的能力

(4)寻求最优解的能力

(5)数据结构的物理结构及算法的编码实现能力

(6)创新能力

(三)如何培养各种能力——怎样培养人

在教学过程中,采用传统的知识传授的方法很难达到上述目标,因此在教学设计中,应把原来以知识掌握为线索的设计改变为以解决问题为主线索的设计。

●如何培养抽象数学模型(数据结构中的逻辑结构)的能力

通过对实际问题的分析,找出物理模型中各对象的关系,并抽象出最合适的数学模型,并分析为什么不能抽象为其它的数学模型。通过此种方法,使学生更好地理解每种数据结构的适用场合、以及不同数据结构之间的区别,为学以致用奠定坚实的基础。

●如何培养学生分析问题、设计问题的能力

抽象出来的数据模型中,数据对象的类型是有限的,可以采用基于列举法的分析与设计方法,针对待解决的问题,对不同类型的数据对象一一分析,找出可行的设计方案。

●寻求最优解的能力

对于不同的设计方案(算法),使用MATLAB寻求最优解,改变以前数据结构中抽象的时间复杂度和空间复杂度的表示。课程授课对象是信息与计算科学专业的学生,使用MATLAB可以更好地让学生理解该专业软件的应用场合。

●数据结构的物理结构及算法的编码实现能力在实验中,通过对实际问题的实现,以及采用课内、课外相结合的方式,提高学生的编码实现能力。

●创新能力

通过讲授数据结构及算法在其它专业领域的应用,以及让学生阅读相关的科技文献、参加创新性实验教学项目等方式,提高学生的创新能力。

三“引-析-解-用”四步教学过程

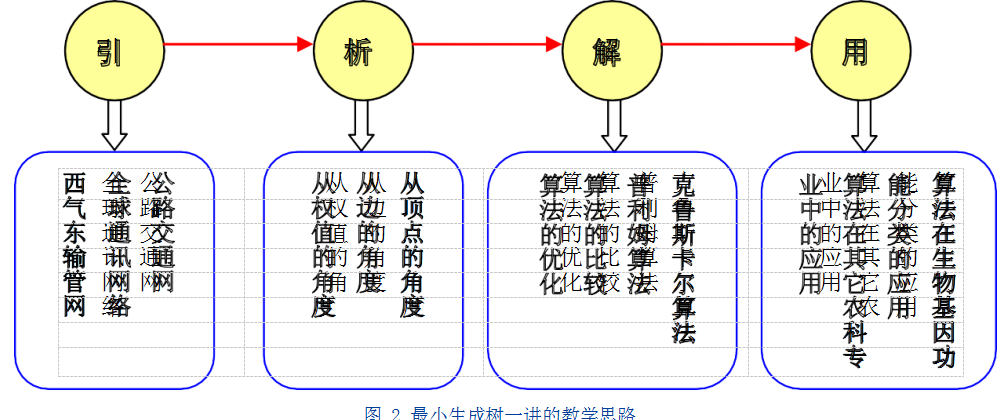

以最小生成树这一知识点的讲授为例,教案设计是在充分分析了教材的基础上,依据本课程的教学指导思想,设计了一个以科学研究为目的的教学模型。

首先提出国民经济中的实际问题(我国西气东输工程)作定性分析,在此基础上构建拓扑模型(图论模型),这是第一次抽象。在第一次抽象基础上进行基于列举法的分析,思考产生以图的顶点为出发点解决问题的思路、以图的边和边的权值为出发点解决问题的思路。然后详细展开二次抽象研究,产生Kruskal算法和Prim算法。分别运用Kruskal算法和Prim算法在解决了西气东输工程的实际问题后,由MATLAB计算出具体的算法时间复杂度,找到这两种算法的最优解。在此基础上,通过引用两篇论文,讲解上述两种算法的改进。最后通过讲授算法在生物基因功能分类中的应用、在农科专业中的应用、在创新性实验教学项目中的应用,加深学生理解该模型及算法的应用领域,提升学生的创新性思维能力。通过上述教学设计,达到由生动的直观到严格的抽象,再由抽象到新的实际的认识过程。这种教学模式能较好地培养学生运用知识分析与解决实际问题的能力。

以科学研究为目的的教学模型极大地调动了学生参与课堂的激情,同时更好地引导学生思考、联想、探索、创新,达到预期教学效果。同时配合教师FLASH动画演示、PPT展示、板书等把分析问题、解决问题的一系列过程融合在整个课堂中,学生学得饶有兴致,是一个比较圆满的课堂展现的案例。

四 结语

通过一段时间的实践,基于以“能力培养”为核心的“2+1+X”的教学模式课程改革取得了一定的成效,教学效果良好,学生学习积极性高涨,抽象数学模型的能力、分析问题设计问题的能力、寻求最优解的能力、编码能力、创新能力均明显提高。“2+1+X”的教学模式也会逐步在其他课程中推广使用,华中农业大学会组织教师继续研究如何提高本专业学生其他各项能力,满足信息时代对学生成为创新型人才的要求。

参考文献

[1]张扬,冀芦沙.新工科背景下基于学生核心能力培养的地方高校教学模式创新[J].山东农业工程学院学报,2019,36(01):175-179.

[2]柯永振,王瑞昆,杨帅.普通高校计算机专业研究生编程能力培养的思考和实践[J].计算机教育,2019(01):52-54.

[3]党源源,王红梅,刘冰.“数据结构”课程QAE实践教学模式的探索与实践[J].软件工程,2018,21(10):46-48.

[4]谷小青,樊彩霞,袁超,等.“数据结构”教学模式改革之初探[J].农业网络信息,2018(03):21-25.

[5]谢凤英,尹继豪.图像工程类课程本科生实践能力培养教学改革初探——以“图像数据结构与算法”课程为例[J].工业和信息化教育,2017(11):16-20.

[6]王树梅,郭小荟.问题驱动下的数据结构SPOC教学模式研究[J].计算机教育,2017(11):73-77.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/10709.html