SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:近年来,应用型高校为企业培养了更多的实用性人才,但是这些人才在与企业创新发展进行对接的时候仍然存在一些不足,两者之间的关联程度仍然不够。基于此,本文将新工科视域下应用型高校创新创业教育与企业创新能力耦合度作为研究对象,通过构建应用型高校与企业创新能力评估指标,进行耦合性研究,进而为优化“双创”教育提出相关策略,以期能够为新工科视域下应用型高校创新创业教育与企业创新发展奠定良好的基础。

关键词:新工科;应用型高校;创新创业教育;企业创新能力;耦合

本文引用格式:唐倩.新工科视域下应用型高校创新创业教育与企业创新能力耦合研究[J].教育现代化,2019,6(37):30-33.

科技是第一生产力。随着我国科技水平与经济水平的不断发展,我国将区域创新建设纳入到技术发展范围中,助力国家创新发展。2015年,我国将高校作为人才输出与科研中心,为企业创新能力提升提供支持。而应用型高校作为企业创新能力提升的重要阵地,通过发展应用技术学科、提高整体办学实力及核心竞争力,为企业输送更多的应用型创新人才。本文通过对应用型高校与企业创新能力评估指标体系的构建、分析,利用耦合模型评估新工科视域下应用型高校创新创业教育与企业之间的关系,以期为校企对接、优化创新创业教育模式提供对策与建议。

一新工科建设与创新创业教育概述

所谓新工科建设,属于全新的概念之一。新工科建设的核心在于新,而其中的新则涵盖了新兴、新生与新型。新兴针对的为新的学科,比如:应用理科及相关延伸学科。在新兴学科中涵盖了诸多的新兴技术,例如:光伏、锂电池等。新生针对的为各个学科之间的交叉,涵盖了当前各个工程学科的交叉[1]。而新型则指以从前的学科为对象实施转型改革,无论是学科内容、培养目的,还是教育标准均是其重要的改革内容。实际上,当新工科提出之后,创新创业教育工作的开展便备受关注与重视。基于此环境之下,创新创业教育工作需要紧密结合新工科人才培养的目标,利用国家相关教育政策,突显出创新创业教育的重要性与实施价值。

对于新工科建设而言,做好大学生创新创业教育工作,可谓最为关键的前提。目前,我国社会主义市场经济处于快速发展阶段,对人才培养提出了很高的要求,比如信息技术的掌握水平、网络技术的运用等。在当前的时代环境下,高校作为人才培养的主要基地,应该坚持遵循培养社会主义人才的原则,注重结合社会的实际需要,强化创新人才的培养[2]。在新工科建设过程当中,要利用全新的技术、设施及产业政策,坚持落实新工科的人才培养和教育计划,制定出科学的新工科人才培养方案。

二 新工科视域下应用型高校与企业的创新能力评估指标

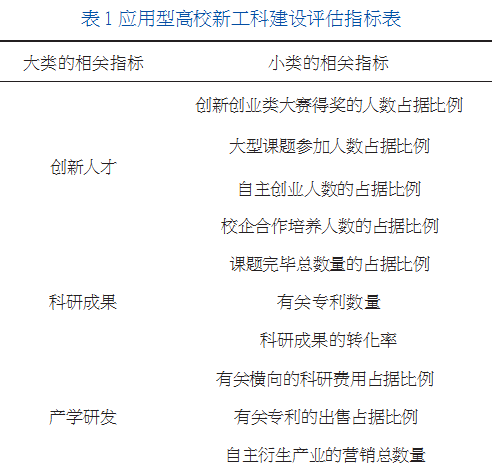

在新工科视域下应用型高校创新创业教育评估指标的设计过程中,本文将高校的创新力当作核心设定相应的评价指标,以防出现评价指标太多,导致研究可信度下降情况的出现[3]。笔者认为,新工科视域下应用型高校创新创业教育评估指标应涵盖三个方面的评价,依次为创新人才、科研成果以及产学研发。基于规避各个高校在人数与规模方面的因素影响,不同类型的指标需要运用百分比体现,见下表1。

从表1当中可以清晰看到相应的指标。例如:对于创新人才指标而言,涵盖了下述四种指标:创新创业类大赛得奖的人数占据比例、大型课题参加人数占据比例、自主创业人数的占据比例、校企合作培养人数的占据比例。在这当中,创新创业类大赛得奖人数占据比例指2014年-2018年期间高校师生参与校级以上(含校级)不同类型创新创业比赛所得奖的人数占据全校师生总人数的比重;大型课题参加人数占据比例指的是高校最近 4 年来师生参

与校级以上(含校级)大型科研项目人数占据全校师生总人数的比重;自主创业人数的占据比例针对的为最近 4 年期间,高校毕业生中创业的人数占据毕业生总数的比重;校企合作培养人数的占据比例指高校与企业间合作培养学生数占据全校总学生数的比重。

在企业创新能力的评估指标方面,本文选用了创新投入、创新产出两种指标,见下表 2。通过企业在创新产品方面投入度的体现,对企业的创新需求情况予以了解,进而掌握创新产品的具体市场成效。

从上表 2 中可以清晰看到相应的指标,例如: 创新投入的指标涵盖了本科及以上的员工数量占据比例、有关技术人员占据比例、研发费用占据比例指标。在这当中,本科及以上员工数量与技术员工数量占据比例,能判断出企业人力方面的创新投入; 研发费用占据比例指企业在产品研发方面的经费支出占据企业产品生产成本总额的比例,用于对企业财力方面的创新投入进行判断 [4]。

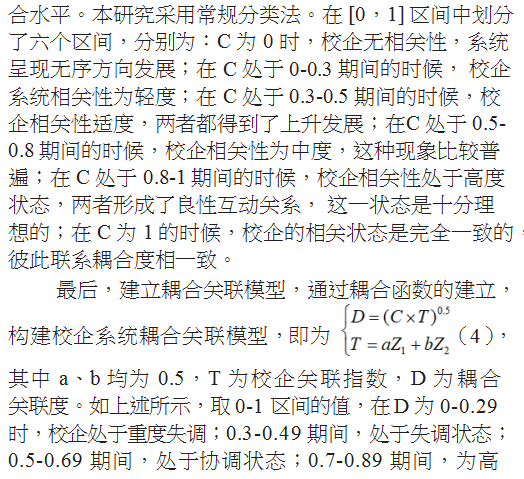

三 耦合模型构建与实证研究(一) 耦合模型构建

首先,建立功效函数。本文利用物理学中的耦合理论建立评价指标体系,基于此对新工科视野下应用型高校创新教育与企业创新能力间的耦合性, 展开定量分析。

度协调状态;0.9-1 期间,为完全协调状态。

(二) 数据处理

不同区域在经济、人文、自然等方面存在差异, 因此需要针对不同区域中应用型高校创新创业教育和企业创新能力耦合性进行实证分析,实现校企专业度对接。高校人才培养情况见下表 3,企业创新能力情况见下表 4。

基于上述数据,在北上广深地区选择了6所高校、10家企业,在东南沿海区域选择了7所高校、11家企业,西南地区选择了6所高校、9家企业,东北地区选择了4所高校、6家企业,进行实证分析。

(三)实证分析

根据公式(3)对上述样本高校进行分析,通过SPSS软件进行应用型高校创新创业教育与企业创新发展协同相关分析得到的实证结果如表5所示。

从表中可以得到,北上广深以及东南沿海区域校企耦合等级都是比较协调的,但是北上广深地区的协调性更高,西南地区耦合度等级刚达到协调,东北区域整体失调。从中可以得到,当前北上广深与东南沿海区域校企呈现良好的协同创新发展趋势,应用型高校创新创业教育为企业创新发展提供了一定的人才与技术保障,企业为高校创新教育也提供了坚实的人力、物力与财力的支撑。同时,四川、重庆等地区校企协同优势逐渐表露,为后续的协同发展奠定了基础。而东北区域校企协同发展性不高,呈现轻度失调的现象,需要进一步对其原因展开分析,进而实现改革创新。

四 新工科视域下优化创新创业教育模式相关策略

(一)完善校企合作教育体系

创新校企融合的方式,使企业从“参与者”的身份转变为“合作主导”的身份,从而调动企业的主动性与积极性,撬动新工科的发展。进一步完善校企合作教育体系,完成对人才培养模式的创新,由企业向高校供应相应的工作岗位,使人才培养满足实践能力的提升目标[5]。同时,在校内筹建企业创新基地,引企入校,以学生为主体开展实践创新,更好地调动学生的主观能动性和创造性,并聘请企业优秀的管理人才到高校进行创新创业实训教学,突显出良好的指导效果。

(二)构建实践教学与创新教学相结合的教育模式

新工科视域下,应该构建实践教学与创新教学相结合的教育模式,具体而言:第一,应该搭建多元化的实践教学渠道,引入全新的实践教学理念,并结合市场对人才需求的变化,制定创新型人才的培养计划。第二,基于达到课堂教学和实践教学均衡性的目的,以课堂实践操控为主,建立良好的教育平台,完成对学生的实训培养,同时注重与理论知识的融合,真正让学生达到学以致用[6]。第三,以提高学生的综合知识运用能力为前提,设定独立的科学技术类创新课程内容,例如:科创比赛与创新研发项目等,不仅可以使学生的实践能力获得提升,而且增强了学生在科学技术方面的创新与应用能力,最终达到既定的目标。

(三)建立创新创业教育考核激励机制

在当前新工科建设的背景下,高校与企业应共同建立创新创业教育考核激励机制。对此,高校与企业可合作设立创新创业奖学金、创新创业比赛项目等,同时政府也要为创新创业教育搭建平台,提供人力、物力以及财力资源[7],形成省、企、校、院多方位的创新创业考核奖励机制。在考核的时候,对于能够树立榜样作用的拔尖创新人才要提供更多的奖励,开展优才培养,企业也要抓住这类人才,重点培育帮扶,激励应用型高校为企业输送更多的创新型人才。

四 结论

综上所述,本文通过对不同区域应用型高校、企业的实证分析以及耦合度评估得到,大多数区域应用型高校创新创业教育与企业创新发展之间的联系是相关的,其中北上广深以及东南沿海地区之间的耦合度更深,高校创新创业教育水平的提升对企业专利产出的增加具有重要作用,提高了该区域企业的创新能力。同时,校企耦合度在不同区域程度不同,东北地区明显落后于其他地区,这就需要加强该区域的新工科建设,提升该区域应用型高校创新创业教育水平,推动该区域校企协同发展。

参考文献

[1]王恒.创新创业教育与应用型人才培养耦合研究[J].贵州师范学院学报,2017(11):63-67.

[2]揭红兰.应用型高校创新创业教育与企业创新发展协同性研究[J].安徽理工大学学报(社会科学版),2016,18(2):90-96.

[3]吴同祥,顾永安.基于创新创业教育的应用型大学建设路径研究[J].三明学院学报,2018,v.35;No.131(03):89-95.

[4]吕敏,李丹虹.新工科背景下应用型本科高校创新创业教育的探索与实践[J].科技视界,2018,No.229(07):84-85.

[5]傅许坚.应用型本科院校人才培养与双创教育的耦合与路径[J].吉首大学学报:社会科学版,2016(S1):168-171.

[6]李周男,高占凤,徐红.高校创新创业教育与新工科建设的框架及其融合[J].河北农业大学学报(农林教育版),2018,v.20;No.91(02):15-20.

[7]汪福俊,陆苏华.“新工科”视域下地方应用型本科高校专业建设研究[J].科学大众(科学教育),2017(9):148-149.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/10522.html