SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:绍兴市工业设计基地由政府与学校共建,是绍兴地区较具影响力的创新创业孕育载体;学校依托该基地的优势资源,实施以“政府指导、学校主管、公司运营”的创新管理模式,开发基于“互联网+创客”思维的大学生双创信息服务管理平台,并建立科学的引导政策和孕育机制,改革大学生双创人才培养模式,最终搭建“基地+学院”型的大学生创新创业平台。

关键词:创新创业;基地+学院;大学生

本文引用格式:赵军.“基地+学院”型大学生双创孵化平台的构建研究——以绍兴市工业设计基地为例[J].教育现代化,2019,6(35):34-36.

一引言

创新是促进社会向前发展的第一动力,工业设计是一个融科技、艺术、经济、社会等有机统一的创新创造活动,自十二五发展规划以来,工业设计在推动传统制造产业转型升级、促进大众创新创业等方面的作用得到社会各界的公认,各地兴起创建设计基地(或设计产业园、创意园)及创客中心的浪潮,大力发展设计产业。2015年,浙江工业职业技术学院与绍兴市政府、市经信委合作建设绍兴市工业设计基地(以下简称基地),依托基地的优势资源平台,学校相关学院积极与政府、基地、企业等开展多种形式的产学研合作,该基地一方面招商引资吸引高规格、有影响力的创新设计公司进驻,另一方面通过多种政策和方式鼓励在校学生创新创业实践,力争打造具有绍兴产业特色的创新设计产业园。在这种形势下,如何改变当前大学生创新创业的尴尬局面,建立一批高质量的双创孵化平台,制定符合大学生创新创业现状的双创孵化机制和政策,成为众多设计基地或创客空间考虑的关键。

二 依托基地平台的大学生双创孵化现状及问题

当前,各级政府意识到设计创新对于社会发展和老旧制造产业转型升级的重要性,因此,长三角、珠三角等设计产业比较发达的区域兴起政府与高校共同创建创新设计基地的浪潮,浙江省先后建起数十个省级示范性工业设计基地,各地市也纷纷创办市级特色工业设计基地。在政策方面,各级政府和设计基地也出台了一系列促进中小型设计企业发展、鼓励大学生创新创业等方面的优惠政策。但通过深入调查不难发现,政策的多样化仅仅是表象,实际却是一种“令出多门,各自为政”的尴尬局面[1]。在浙江做的比较好的例如义乌工商学院,该学院借助义乌小商品之都的优势,与政府共建义乌市创意园,鼓励在校师生在创意园内创业实践,但实际情况是:在义乌创意园内创业的基本以教师和一些国内知名大学的往届毕业生居多,本地学生(特别是应届毕业生)创业几乎为零,即便有本校学生创业,也基本在2年内以失败告终。而这种情况在浙江工业职业技术学院也同样出现,绍兴市工业设计基地自建立以来,通过平台搭建和政策引导,鼓励和促进在校学生自主创新创业,增加学生一线创新创业实践机会,提升学校创新创业水平。但调查发现,基地内大学生创业也是困难重重,基地自建立以来,先后有8个我校大学生创业团队在基地创业,7个以失败告终。通过调查和分析主要归结为以下原因:(1)政府政策的落实性不强,仅仅流于形式和表面;(2)平台搭建不充分,创业平台结构性矛盾突出,保障及监督机制的缺失,能提供高质量服务的创业孵化器很少;(3)教育体系不完善,课程学业与创新创业在时间上冲突严重,大学生无法专注于创新创业实践;(4)基地创业项目推广弱,一些好的创业项目缺少宣传与推广。这些原因都直接或间接导致大学生创新创业的生存率很低。

三“基地+学院”型大学生双创孵化平台的构建及举措

(一)搭建“基地+学院”模式的大学生创新创业平台——“越创空间”

绍兴市工业设计基地作为设计创新产业集聚平台,由政府指导,学校来统一调配资源,以基地名义成立绍兴匠越科技有限公司,再以公司名义建设、运营和管理“越创空间”,以解决创新教育和创业教育“两张皮”的问题,同时解决政府、学校、基地等多方管理的混乱。浙江工业职业技术学院依托政校共建的绍兴市工业设计基地,在基地内建立一个1000㎡左右的创众空间——“越创空间”,同时在基地内成立创业学院(创业学院由学校管理,主要用于大学生创新创业指导与教育培训方面),学校通过政策引导、方向指引来鼓励学生在“越创空间”内创新创业实践,该空间将以“工位”形式对有创新创业意向的学生免费开放,学生创业孵化成功后,再引入绍兴市工业设计基地,配套独立的办公区域,并通过基地平台进行推广和宣传。同时,制定“越创空间”的准入资格审查和实践活动质量考核制度,制定“越创空间”运行的保障、评价和激励措施,制定大学生创新创业的资金配套、奖励政策、学分互认和学籍管理制度等,使“越创空间”真正高效运行,真正为大学生双创服务。

(二)基于“互联网+创客”思维开发大学生双创信息服务管理平台

要做好大学生创新创业扶持工作,要想办法全力打造高校“互联网+”双创信息管理平台,为本校学生提供一个优质的“互联网+”双创服务体系。可以引入一些现有的做得比较好的的双创管理平台或重新开发一个管理平台,充分利用大数据、互联网、物联网等信息基础设施实现产、学、研、资四维一体化,实现大学生创新创业的全方位服务、扶持和管理;[2]同时还可以实现双创孵化平台及资源的科学管理。

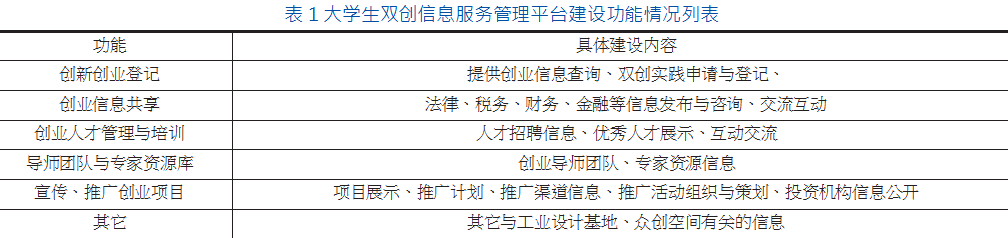

该平台具体功能和服务模式信息如下表。

该平台不但可以让学生很快了解到政府和基地的各种政策,同时还是创新创业成果的展示平台、宣传推广平台、人才交流平台,导师资源库和考核情况也列入平台建设内容,学生可以通过双创信息管理平台实现对各种双创指导课程、相关案例的多维学习,接受校企联合导师对项目的指导与管理,以此促进双创孵化的成功率。[3]

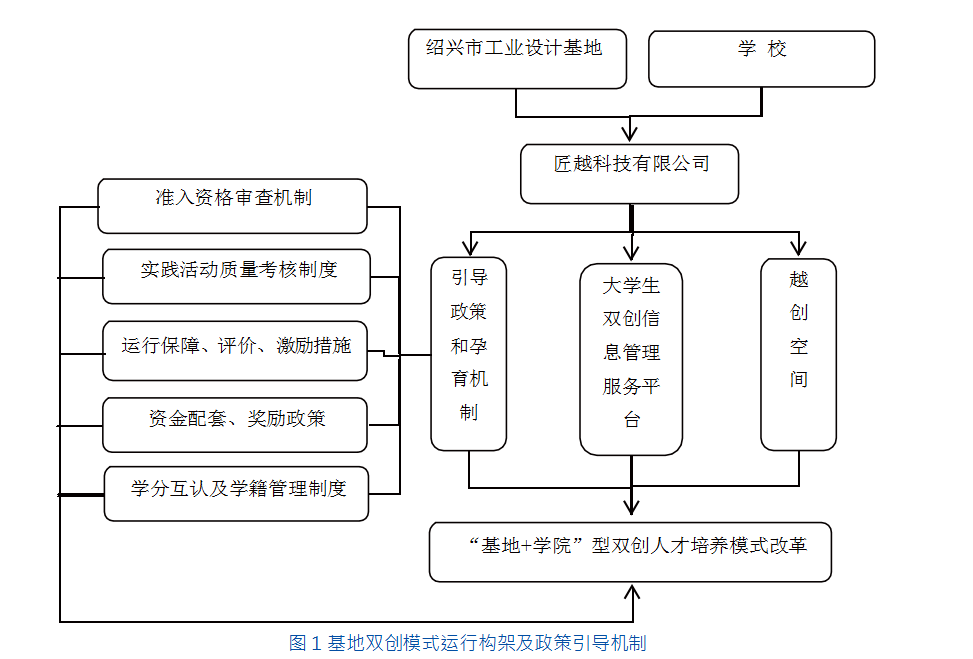

(三)建立良好的引导政策和孕育机制

政府作为市工业设计基地的直接管理者,在鼓励大学生创新创业上不能只停留在“口号”层面,应该牵头建立大学生创新创业保障机制;实施政府指导、学校牵头、基地管理的运行架构,成立匠越科技有限公司,并以全局的角度来规划制定大学生“双创”政策,建立并完善大学生“双创”引导政策和孕育机制,以保证大学生创新创业的顺利进行。具体的运行模式和构建政策机制如图1所示。同时基地还需要定期开展大学生双创实践的反馈,建立定期反馈机制,适时根据反馈情况制定新的政策和保障措施;[4]同时反馈机制与学校专业的人才培养模式改革相结合,进行针对性的“基地+学院”型双创人才培养模式改革,从学制上最大程度上扫除大学生创新创业实践中的避障,保障双创实践的有序开展。

(四)建立“3+1导师制”模式

双创教师团队是创新创业理念的推广者,对创新创业能力的有效提升有着直接的影响作用,大学生创新创业是否成功的关键。基于“基地+学院”模式的运作方式,将政府有关人员、企业人员、学校教师整合组建一支高质量、高学历、经验丰富的创新创业指导师资团队,团队人数将不少于20人。届时将通过“3+1导师制”形式,一个创业项目配备3名导师(政府导师+企业导师+学校导师)的模式,以此整合各方资源来全程指导学生双创实践。并制定导师制考核和奖励机制,作为政府人员和学校教师的年度业绩考核依据之一。基于这种方式,一方面邀请基地成功创业者、企业高管给学校专业教师进行商业管理、市场营销、企业运营等方面的专业培训,鼓励骨干教师积极参与到学生的创新创业实践中,形成师生共同创业的格局,以此增加专职教师的创新创业经验,提高参与指导学生的积极性和实践能力[5]。例如,学院引入深圳匠意、绍兴吾是匠等国内知名设计企业合作,通过与企业签订校企战略合作协议,将企业老总和设计总监列为双创导师,让企业在进行的开发项目引入越创空间,校企实现资源整合与共享,校内外创业导师共同辅导学生进行创新创业实战,扶持大学生团队优秀创业项目入驻空间;另一方面可以聘请已经创业成功的基地企业家、设计总监等经过一定的系统培训后作为学校的兼职教师,与在校教师共同承担创新创业教育工作,培养创新创业人才,对于优秀的学生都可以引入企业成为公司骨干共同参与公司的设计项目、其它创业或投资,增加学生创新创业积极性,避免学生创业的盲目性与不确定性,减少不必要的创业风险;另外,将部分政府相关工作人员也列入导师团队,定期开展相关政策解读和政策落实的讲座或课堂,让政策走近学生,让政策真正的能在学生双创孵化过程中得到落实。通过实施“3+1导师制”,真正打造一支理论知识扎实、创业经验丰富、符合大学生创业需求的“双师型”双创导师队伍,大幅提升大学生双创实践的指导效果。

四结论

大学生创新创业实践是一个综合的、系统的、艰巨的管理工程,在政府牵头、学校管理的模式下,绍兴工业设计基地独创了“基地+学院”的绍兴管理模式,吸引了包括浙江工业职业技术学院在内的多所学校的学生来创新创业实践,已成功培育了6家大学生创业公司,现已有入驻企业23家,该基地目前已成为绍兴地区较具影响力的创新创业载体。优越的双创环境是前提,完善的双创引导政策和孕育机制是基础,未来,基地将进一步完善匠越公司的管理方式,系统开发大学生双创信息服务管理平台,构建完善的双穿引导政策和孕育机制,并通过大学生双创反馈机制来改革实施“基地+学院”型双创人才培养模式,在学制和学籍管理上彻底解除束缚大学生双创实践的避障和枷锁,最大程度上保障大学生创新创业实践的成功率。

参考文献

[1]温治,马明.“双创”背景下大学生创业政策研究[J].教育理论与实践,2018(38):18-20.

[2]邓冠玉“.互联网+”背景下高校众创空间发展模式构建分析[J].河南教育(高教),2018(05):106-109.

[3]王永强.“互联网+”及双创背景下高校改革研究[J].科技视界,2018(30):173-174+156.

[4]温智,马明.“双创”背景下大学生创业政策研究[J].教育理论与实践,2018(38):18-20.

[5]刘思明“.双创”前景对大学生创新创业教育实践模式的影响[J].文教资料,2017(27):166-167.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/10171.html