[摘要]目的评估罗哌卡因联合艾司氯胺酮在硬膜外分娩镇痛中的应用效果与安全性,为临床分娩镇痛提供新的选择。方法选取2023年1—12月在孝感市妇幼保健院分娩的160例产妇,采用不同麻醉方式分组,每组80例。对照组接受罗哌卡因+舒芬太尼麻醉镇痛,观察组接受罗哌卡因+艾司氯胺酮麻醉镇痛。对比两组麻醉阻滞情况、镇痛相关指标及并发症发生率。结果T1~T5时,观察组下肢运动神经阻滞情况轻于对照组,差异有统计学意义(P均<0.05)。观察组镇痛起效时间短于对照组,补救镇痛的次数低于对照组,差异有统计学意义(P均<0.05)。观察组的并发症发生率3.75%(3/80)低于对照组的12.50%(10/80)(χ2=4.103,P<0.05)。结论罗哌卡因联合艾司氯胺酮在硬膜外分娩镇痛中表现出良好的麻醉阻滞效果,对下肢的运动功能影响更小,镇痛起效快,补救镇痛次数少,且并发症发生率低。

[关键词]罗哌卡因,艾司氯胺酮,硬膜外分娩镇痛,麻醉效果,安全性

分娩痛是大多数产妇在分娩过程中所面临的主要挑战之一,其剧烈程度和持续时间往往给产妇带来极大的身心压力。硬膜外分娩镇痛作为一种有效减轻分娩痛的方法,已被广泛应用于临床实践中。硬膜外麻醉通过局部麻醉药和镇痛药的联合使用,有效阻断疼痛信号的传导,从而减轻或消除分娩痛,提高产妇的分娩体验和满意度[1]。然而,传统硬膜外镇痛方案如罗哌卡因联合大剂量的舒芬太尼等,虽然在减轻疼痛方面表现出色,但仍存在起效时间和镇痛效果不稳定以及并发症风险较高等问题。因此,探索更为安全、有效的硬膜外分娩镇痛方案显得尤为重要。近年来,罗哌卡因联合艾司氯胺酮在硬膜外分娩镇痛中的应用研究逐渐成为热点。艾司氯胺酮作为一种新型镇痛药,具备快速起效、镇痛效果显著以及不良反应少等特点,与罗哌卡因联合使用,有望进一步提升硬膜外分娩镇痛的效果和安全性[2]。本研究旨在通过对比罗哌卡因联合舒芬太尼与罗哌卡因联合艾司氯胺酮两种麻醉方案在硬膜外分娩镇痛中的应用效果与安全性,为临床分娩镇痛提供新的思路和选择。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2023年1—12月在孝感市妇幼保健院分娩的160例产妇,根据不同麻醉方式分组,每组80例。对照组:年龄20~44岁,平均(31.24±3.16)岁;孕周38~41周,平均(39.02±0.24)周;美国麻醉医师协会(American Society of Anaesthesiologists,ASA)[3]分级:Ⅱ级36例、III级44例;体重指数21~26 kg/m2,平均(23.11±0.21)kg/m2。观察组:年龄21~45岁,平均(31.28±3.22)岁;孕周38~41周,平均(39.08±0.20)周;ASA分级:Ⅱ级38例、III级42例;体重指数21~26 kg/m2,平均(23.14±0.17)kg/m2。两组一般资料比较差异无统计学意义(P均>0.05)。本研究经孝感市妇幼保健院医学伦理委员会批准(2023051001)。

1.2纳入与排除标准

纳入标准:年龄在20~45岁;单胎、头位、足月妊娠(≥37周);同意接受硬膜外分娩镇痛并签署知情同意书;胎儿胎心正常,无宫内窘迫迹象;ASA分级为Ⅱ~III级;预计分娩过程中无其他严重并发症。

排除标准:存在硬膜外麻醉禁忌证者,如脊柱畸形、感染等;已知对麻醉药成分过敏者;存在严重心、肺、肝、肾等器官疾病者;骨盆异常者;预计分娩过程中可能出现严重并发症者,如重度子痫前期、胎盘早剥等。

1.3方法

对照组:舒芬太尼联合罗哌卡因麻醉方案。麻醉前,确保手术区域及所需器械的无菌状态。选择L2~L3或L3~L4腰椎间隙作为穿刺点,标记并消毒。采用硬膜外穿刺技术,成功后向头部方向置入导管3 cm,确保导管位置正确且固定稳妥。缓慢注入1%盐酸利多卡因注射液(国药准字H23021157,规格5 mL∶0.1 g)3 mL,观察并记录产妇的疼痛缓解反应及生命体征变化。将10 mL盐酸罗哌卡因注射液(国药准字H20203095,规格10 mL∶100 mg)与1 mL枸橼酸舒芬太尼注射液[国药准字H20054171,规格1 mL∶50μg(按C22H30N2O2S计)]混合,配制成特定浓度的混合液(0.5μg/mL舒芬太尼+0.1%罗哌卡因),通过硬膜外导管连接至电子镇痛泵,设定泵注速度为8 mL/h,持续泵入。术中,协助产妇采取平卧位,右臀部下方放置软垫以提高舒适度。持续监测心率、血压、血氧饱和度,记录数据并分析变化趋势。根据产妇体液平衡状态,适时补充晶体液或胶体液,维持循环稳定。若血压波动超出正常范围,及时用药进行调整。产后6 h内,加强生命体征监测,特别是呼吸频率、深度及循环系统的稳定性。一旦发现异常症状,立即通知医疗团队进行干预。

探究组:艾司氯胺酮联合罗哌卡因麻醉方案。麻醉前准备与监测的步骤与对照组相同,仅将镇痛泵中的镇痛药做如下替换:将2 mL盐酸艾司氯胺酮注射液(国药准字H20193336,规格2 mL∶50 mg)与10 mL 1%盐酸罗哌卡因混合,并稀释至100 mL。

1.4观察指标

麻醉阻滞情况:应用改良Bromage评分[4],记录T0(镇痛前)、T1(镇痛后10 min)、T2(镇痛后30 min)、T3(镇痛后60 min)、T4(宫口开全)、T5(胎儿娩出及外阴侧切时)时麻醉阻滞情况,合计0~3分。其中0=无运动阻滞;1=不能做直腿抬起(仅能屈膝、踝关节);2=不能屈膝(仅能屈踝关节);3=不能屈踝关。

镇痛相关指标:统计并记录两组镇痛起效时间、补救镇痛的次数。

并发症发生率监测:在治疗过程中,密切监测并记录两组患者恶心呕吐、皮肤瘙痒、下肢麻木、尿潴留、低血压(平均动脉压低于基础值20%以上)的不良反应发生情况。

1.5统计方法

采用SPSS 22.0统计学软件分析数据,并发症发生率为计数资料,以例数(n)和率(%)表示,组间比较行χ2检验。麻醉阻滞情况、肿瘤标志物水平为计量资料,且经Shapiro-Wilk检验符合正态分布,以(±s)表示,组间比较行两独立样本t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1两组产妇麻醉阻滞情况比较

T1~T5时,观察组下肢运动神经阻滞情况轻于对照组,差异有统计学意义(P均<0.05)。见表1。

2.2两组产妇镇痛相关指标比较

观察组镇痛起效时间短于对照组,补救镇痛的次数低于对照组,差异有统计学意义(P均<0.05)。见表2。

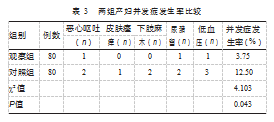

2.3两组产妇并发症发生率比较

观察组并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

3讨论

硬膜外分娩镇痛作为一种安全有效的镇痛方法,近年来在麻醉技术和药物选择方面取得了显著进展。传统的硬膜外镇痛方案多依赖于局部麻醉药与阿片类药物的联合应用,如罗哌卡因联合舒芬太尼。尽管这些方案在一定程度上能够减轻分娩痛,但仍存在起效时间较慢、镇痛效果不稳定以及潜在的呼吸抑制、瘙痒、恶心呕吐等不良反应[5]。因此,研究者一直在探索更为理想的硬膜外分娩镇痛方案。罗哌卡因作为一种长效酰胺类局部麻醉药,因其心脏毒性和中枢神经系统毒性较低,被广泛应用于硬膜外分娩镇痛[6]。然而,单独使用罗哌卡因时,其镇痛效果往往有限。艾司氯胺酮作为氯胺酮的纯右旋异构体,具有更强的镇痛和镇静作用,同时对呼吸循环抑制较轻,精神、运动副作用发生率低[7]。近年来,罗哌卡因联合艾司氯胺酮在硬膜外分娩镇痛中的应用逐渐受到关注。

本研究结果显示,在T1~T5的评估时段内,观察组下肢运动神经阻滞情况轻于对照组(P<0.05),这一结果体现了罗哌卡因与艾司氯胺酮在作用机制上的互补,以及与舒芬太尼在麻醉阻滞作用上的差异。罗哌卡因作为一种常用的长效酰胺类局麻药,其麻醉阻滞作用主要通过阻断神经纤维上的钠离子通道来实现,进而抑制神经冲动的传导。这种机制确保了罗哌卡因在提供有效镇痛的同时,也能对感觉和运动神经产生一定的阻滞作用。然而,阻滞的深度和广度受到药物浓度、注射速度及共用药物等多种因素的影响。在对照组中,舒芬太尼作为一种强效的阿片类镇痛药,主要通过激活μ阿片受体来发挥镇痛作用。舒芬太尼与罗哌卡因联用,可以显著增强镇痛效果,但同时也会因舒芬太尼对中枢镇痛系统的强化作用,间接加深了对脊髓水平的麻醉阻滞,从而导致下肢运动功能的受限更为明显。相比之下,观察组采用的艾司氯胺酮则展现出了不同的作用机制。艾司氯胺酮作为N-甲基-D-天冬氨酸(N-methyl-D-aspartate,NMDA)受体的非竞争性拮抗剂,主要通过阻断NMDA受体来抑制神经元的兴奋性,从而产生镇痛、镇静等效果。与舒芬太尼不同,艾司氯胺酮对运动神经的阻滞作用较弱,且其麻醉阻滞作用更多地体现在对感觉神经的抑制上。因此,当艾司氯胺酮与罗哌卡因联用时,可以在确保镇痛效果的同时,减轻对运动神经的过度阻滞,使得下肢的运动功能得以相对保留。其次,观察组的镇痛起效时间显著短于对照组,且补救镇痛次数均低于对照组(P<0.05)。这一结果反映了罗哌卡因联合艾司氯胺酮在硬膜外分娩镇痛中的快速起效特性。艾司氯胺酮具有快速的起效时间,能够在短时间内达到有效的血药浓度,从而迅速发挥镇痛作用;而罗哌卡因则通过其局部麻醉作用,进一步延长了镇痛效果[10-11]。该组合使用可能使得观察组产妇在分娩过程中能够更快地感受到镇痛效果,并减少了对额外镇痛措施的需求。此外,在安全性方面,观察组的并发症发生率3.75%低于对照组12.50%(P<0.05),与李继成等[12]的研究结果“探究组不良反应发生率6.67%低于传统组26.67%”一致。这一结果归因于罗哌卡因和艾司氯胺酮在药理特性上的互补性。罗哌卡因作为一种长效酰胺类局部麻醉药,具有较低的心脏毒性和中枢神经系统毒性。而艾司氯胺酮虽然具有一定的精神不良反应,但在硬膜外分娩镇痛中使用的剂量通常较低,且其不良反应可以通过适当的监测和管理来避免。因此,罗哌卡因联合艾司氯胺酮在硬膜外分娩镇痛中的应用可能具有更高的安全性。

综上所述,罗哌卡因联合艾司氯胺酮在硬膜外分娩镇痛中表现出良好的麻醉阻滞效果,对下肢的运动功能影响更小,镇痛起效快,补救镇痛次数少。同时,由于其较高的安全性,罗哌卡因联合艾司氯胺酮在硬膜外分娩镇痛中的应用具有广阔的前景。

[参考文献]

[1]蒙占涛.罗哌卡因联合舒芬太尼硬膜外脉冲式注射在分娩镇痛中的效果[J].中外医学研究,2024,22(25):150-154.

[2]周艳红.罗哌卡因联合舒芬太尼硬膜外麻醉与硬脊膜穿破硬膜外麻醉用于分娩镇痛的比较[J].基层医学论坛,2024,28(24):16-19.

[3]Horvath B,Kloesel B,Todd MM,et al.The evolution,current value,and future of the american society of anes⁃thesiologists physical status classification system[J].Anes⁃thesiology,2021,135(5):904-919.

[4]Weale JH,Thomas BM.Bromage,or not bromage?[J].An⁃aesthesia,2015,70(7):889.

[5]季艳香,李红娟,翁鑫,等.不同浓度舒芬太尼联合罗哌卡因在无痛分娩中的镇痛效果及对产程的影响比较[J].临床合理用药,2024,17(24):127-129.

[6]周琳.盐酸罗哌卡因联合舒芬太尼硬膜外麻醉在足月妊娠产妇无痛分娩中的临床应用效果[J].医学信息,2024,37(16):104-107.

[7]杨龙华,孔全立,刘楠楠,等.罗哌卡因复合舒芬太尼硬膜外麻醉在初产妇阴道分娩镇痛中的应用[J].临床研究,2024,32(7):42-45.

[8]韩振东,苗璐璐,孔平,等.舒芬太尼联合罗哌卡因对产妇产程、产后抑郁及新生儿结局的影响[J].天津药学,2024,36(3):63-66.

[9]黄子娟,王志萍,梁宵.艾司氯胺酮联合盐酸罗哌卡因对分娩镇痛及产后抑郁的影响[J].中南医学科学杂志,2021,49(6):655-658.

[10]孙元青,徐韬,张虓宇,等.罗哌卡因联合单次小剂量艾司氯胺酮用于择期剖宫产脊椎麻醉的双盲序贯研究[J].上海交通大学学报:医学版,2022,42(10):1428-1434.

[11]傅朝文,谭中,张羽,等.艾司氯胺酮联合盐酸罗哌卡因对分娩镇痛及产后抑郁的影响分析[J].系统医学,2022,7(20):111-114.

[12]李继成,刘丹丹,周海峰,等.罗哌卡因与小剂量艾司氯胺酮联合应用在硬膜外分娩镇痛中对产妇的影响研究[J].系统医学,2024,9(10):9-11,15.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/81288.html