摘要:目的探究加强基层医院输血科质量管理建设,对保障输血安全的临床效果。方法选取2021年12月—2022年12月在本院接受输血治疗的96例患者,并按照随机分组的方式,将其分为观察组及参照组,参照组采用常规输血管理,观察组采用强化输血质量管理的方式,对比临床护理效果。结果观察组的输血质量控制的评分相比参照组更优,差异有统计学意义(P<0.05);观察组满意度显著高于参照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组患者不良反应发生率显著低于参照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论对基层医院的输血科加强管理,能够有效地确保输血安全,具有显著的临床价值。

关键词:基层医院,输血管理,输血质量,输血安全

0引言

近年来,随着临床手术技术的不断进步,手术的适用范围以及手术人数也逐年增多,临床上的用血量也逐渐加大,输血已经成为手术中比较常见的治疗手段以及抢救措施,但是若是在这一期间,没有进行有效的护理,很容易导致患者在输血过后出现一系列的不良反应,危害患者的生命安全,因此加强医院输血科的质量管理显得尤为重要[1]。对此,我院特采用了临床护理实验的方式,进一步探究强化基层医院输血科护理质量规范之后,临床输血安全性的效果,并将详细的内容进行了如下阐述。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2021年12月—2022年12月在本院接受输血治疗的96例患者,随机分组的方式分为观察组及参照组,每组48例。观察组:男20例,女28例,平均年龄(36.18±5.62)岁,O型血14例,A型血7例,B型血18例,AB型血9例。参照组:男26例,女22例,平均年龄(36.24±5.44)岁,O型血11例,A型血10例,B型血12例,AB型血15例。两组患者一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:①患者知晓本次临床试验,并签署了知情同意书;②患者能够主动配合护理人员;③患者具备输血治疗的临床指征;④患者不存在传染性疾病。

排除标准:①患者为稀有血型;②患者存在精神障碍性疾病;③患者的临床一般资料信息不完整;④患者因某些因素中途退出了临床试验。

1.2方法

参照组实施常规的输血护理,而对观察组的患者,要求护理人员能够严格地按照强化输血护理的标准,进行输血护理的服务,主要内容包括以下几点。

(1)建立质量管理体系:为了能够进一步地提升临床输血的安全性,需要能够制定系统化的输血质量管理,精确到患者在输血之前的申请、传染病情况、血液的存放、免疫学检测信息、血液发放、反馈疗效等的各个环节中,并做出系统化的全方位管控,确保每一个环节都能够有条不紊地进行,最大程度地实现护理服务质量的提升[2]。

(2)用血管理:针对科室中的用血规范进行调整,针对血液治疗、自体输血等一些新技术进行相应的培训指导,这样能够进一步对输血科的质量控制进行完善,针对院内实施无偿献血的科普宣教以及培训,全面的提升无偿献血窗口的服务质量,并建立亲属用血偿还的服务窗口,促进基层无偿献血的可持续发展。

(3)环境管理:由于血液的配备、储存、发放等工作都需要在输血科室完成,因此,要更加注重输血科的环境卫生安全,在此期间,严禁护理人员随意的饮水、进食等行为,并且按照规范处理医疗废物,严格消毒,将生活垃圾与医疗垃圾分开处理。

(4)提升科学用血水平:在临床中,输血科室的主要工作是进一步地保障输血安全,因此,在强化输血管理的工作中,要充分结合院内的各项规章制度,制定相应的规范。并严格规范护理人员在输血过程中的行为,做好消毒工作,提升穿刺的成功率,减轻患者的痛苦。并且建立相应的考评制度,对护理人员的工作进行质量评估,这样才能够进一步地保证护理人员的工作质量[3]。

(5)室内质量控制以及评价:室内质量控制和评价是临床输血科室中的重要环节,同时也是保证输血安全的关键步骤,每天在进行实验之前实施IQC的检查,可以更加直观、精准地反映出数据的特异性以及准确度,并针对获得的检测结果信息,完成对应的管理计划,这样可以进一步地提升科室中的实验室的检测水平,确保了检测环节的有效性。

(6)控制输血过程的质量:在日常的工作期间,需要工作人员能够与各科室进行良好的交流和沟通,针对不同患者的实际情况实施个性化的血液标本采集,并针对每一个环节进行严格的把控,这样才能够有效的控制采血的质量,保证能够在法律法规的范围内严格地执行输血的操作,每一个环节都需要医护人员形成紧密地配合。并且在输血期间,也要注意与患者进行良好的沟通,对其进行人文关怀,降低患者在输血期间的紧张情绪,提升输血的舒适度,为患者提供更高质量的输血服务,更有利于提升临床输血的安全[4]。

1.3观察指标

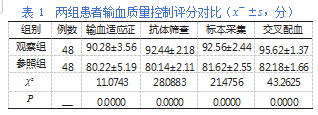

(1)对两组护理人员的输血质量控制进行分数的评估,主要内容包括输血适应证、抗体筛查、标本采集、交叉配血,每个项目中包含若干个小项,每项总分为100分,分数越高,说明护理质量控制得越好。

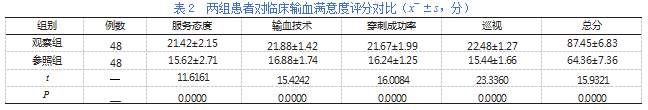

(2)对两组患者发放《护理满意度调查问卷》,让患者对护理人员的护理服务进行打分,主要内容包括服务态度、输血技术、穿刺成功率、巡视,每项总分25分,并计算总分数,总分越高说明满意度越高。

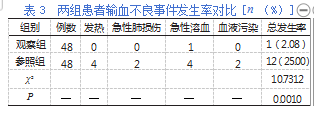

(3)记录两组患者输血后发生不良事件的例数,主要包括发热、急性肺损伤、急性溶血、血液污染,并计算总发生率。总发生率=[(发热例数+急性肺损伤例数+急性溶血例数+血液污染例数)/总例数]×100%。

1.4统计学分析

将本次临床试验期间所收集得到的全部数据使用SPSS 20.0进行统计学分析,将其中表示计量的数据资料,用(x—±s)表示,t采用检验;计数的数据,用[n(%)]表示,采用χ2检验,若P<0.05,说明差异有统计学意义。

2结果

2.1两组患者输血质量控制评分对比

观察组护理人员对输血质量控制的评分显著优于参照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2两组患者对临床输血满意度评分对比

观察组患者满意度显著高于参照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3两组患者输血不良事件发生率对比

观察组患者不良反应发生率显著低于参照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

3讨论

随着我国医疗水平的稳步增强,民众对护理服务的要求也日益精细化与严格化。鉴于此背景,卫生部门对各级医院的监管标准已相应进行了提升。为了顺应这一变革趋势,各基层医院已全面优化并改进了院内各项医疗工作的流程与标准,致力于提升临床医疗服务的专业性与服务质量,从而满足民众日益增长且多样化的医疗需求[5]。近年来,临床上各种疾病的逐渐增多,输血用量也呈现着逐年上升的趋势,这也导致了很多地区出现了血资源紧张的现象。对于基层医院来说,近年来医疗卫生条件的不断优化,技术水平的逐渐提升,治疗的疾病种类也越来越多,因此手术量也随之增加,血库的储血量也呈现着不足的状态,需要择期手术,或者血型偏型的患者也有很多。基层医院由于所处的位置、人口素质、人口观念等因素的影响,人民群众自愿献血的意愿相对较低,因此,更应该强化对基层医院输血科的质量管理,并且创设更多积极的条件,使用新技术,优化输血的服务。同时还应该加强对基层人员的健康教育,使其能够了解到输血的相关政策,以及自愿献血的优势,同时,还想对那些需要输血治疗的患者和家属详细地告知可能存在的风险,并运用最佳的方式进行血源的供应。通过这样的方式,能够使基层医院输血工作更加规范化,为患者提供了更加优质的医疗服务[6]。

本次临床试验研究表明,观察组护理人员对于输血适应证、抗体筛查、标本采集、交叉配血等临床护理质量的控制评分更高,与参照组相比差异有统计学意义(P<0.05),同时观察组患者对于护理人员的服务态度、输血技术、穿刺成功率、巡视等各项护理服务的评分更高,与参照组数据对比相比差异有统计学意义(P<0.05),观察组患者不良反应发生率显著低于参照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,在基层医院中加强输血科的质量管理能够提升护理人员对护理质量控制的评分,并且提升患者的满意度,有效地降低患者在输血之后发生临床不良反应的概率。

参考文献

[1]陈天鹏,郭艳,彭敏.如何加强基层医院输血科质量管理建设确保临床输血安全[J].临床医药文献电子杂志,2019,6(47):186.

[2]刘念.加强基层医院输血质量管理建设-确保临床输血安全[J].临床医药文献电子杂志,2019,6(71):2,4.

[3]冉华丽,汤荣睿,胡雪.基层医院输血延误不良事件分析及输血流程改进[J].中国输血杂志,2022,35(7):769-772.

[4]陈波,殷瑞,孔昱欣.县级医院临床输血的管理分析[J].中国输血杂志,2020,33(3):262-264.

[5]李永芳,楚芙蕾.输血科质量持续改进在临床中的应用效果[J].国际临床研究杂志,2022,6(6):67-69.

[6]刘丽娜,叶祖兴,何林璞.输血检验质量控制对输血不良反应的影响[J].中国卫生标准管理,2022,13(3):131-134.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/79431.html