摘要:目的分析高位肌间沟低浓度罗哌卡因神经阻滞用于老年锁骨骨折麻醉效果。方法筛选本院2019年1月—2021年12月收治的80例老年锁骨骨折患者,以随机抽签法分组,每组40例。均以手术治疗,对照组采取常规肌间沟臂丛神经阻滞麻醉,观察组采取高位肌间沟神经阻滞麻醉。进行麻醉效果对比。结果观察组麻醉效果高于对照组;观察组镇静效果高于对照组;观察组麻醉时间较对照组短;观察组应激反应指标优于对照组;观察组麻醉异常反应比例低于对照组;以上指标对比差异有统计学意义(P<0.05)。结论老年锁骨骨折中,采取高位肌间沟麻醉,术中应用低浓度罗哌卡因,可提升麻醉效果,可减少应激反应及麻醉不良反应。

关键词:老年,锁骨骨折,高位肌间沟麻醉,低浓度罗哌卡因

0引言

锁骨骨折为常见骨折类型,引发的因素较多,对患者生活影响较大。对于手术治疗的患者来说,多采取常规肌低位间沟臂丛神经阻滞,操作简单、费用低,但由于麻醉阻滞不全,患者痛苦多,还需要采取其他麻醉药物辅助,易引发不良反应[1]。尤其是老年患者,多存在多种基础疾病,对麻醉、手术的耐受力差,且多项机体功能下降,因而容易在术中出现不良反应。为此,在老年锁骨骨折患者的术中麻醉中,选取安全、有效的麻醉方式非常重要[2]。近些年来,高位肌间沟神经阻滞在临床上得以应用,能够弥补常规肌间沟臂丛神经麻醉的不足,麻醉作用时间长,且引发的应激反应较少[3]。为此,在老年锁骨骨折患者的手术治疗中,采取高位肌间沟神经阻滞麻醉有一定的可行性。罗哌卡因是临床上常用的麻醉药物。本次研究对采取术中罗哌卡因高位肌间沟神经阻滞的老年锁骨骨折患者的情况进行分析,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

筛选本院2019年1月—2021年12月收治的80例老年锁骨骨折患者,以随机抽签分组,每组40例。观察组:男25例,女15例,年龄为60~82岁,平均(70.8±3.6)岁。对照组:男23例,女17例,年龄为62~80岁,平均(71.3±4.5)岁。研究经医院伦理委员会批准。分组资料对比,差异无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:均经症状、体征及影像学检查确诊锁骨骨折;手术治疗;患者及家属知情同意。

排除标准:合并其他严重器质性疾病者;精神疾病者;重要脏器功能异常者;凝血功能障碍者;本研究手术及麻醉禁忌者。

1.2方法

所有患者入室后,进行常规心电图、血压、血氧饱和度等监测,建立静脉通路。在罗哌卡因(生产厂家:成都天台山制药有限公司,批准文号:国药准字H20052666)局部麻醉下,穿刺桡动脉,置管,连接传感器,进行相关容量负荷、血压等监测。术前30min,进行肌注苯巴比妥(生产厂家:遂成药业股份有限公司,批准文号:国药准字H41025613)0.1g处理。

对照组术中实施肌间沟臂丛神经阻滞麻醉。选择肌间沟及C6颈椎突面穿刺,观察是否存在手、肘有无短暂异感,排除有无神经损伤,无误入血管的前提下则注入0.5%罗哌卡因20mL。观察组采取高位肌间沟神经阻滞。患者保持去枕仰卧位,进行肌间沟顶点的前、中斜角肌间隙穿刺,回抽未见脑脊液、血液的,观察患者有无短暂手臂电麻感或肩部异常,评估有无神经损伤,无误入血管的前提下将0.3%的罗哌卡因20mL注入肌间沟,再定位横突颈(C4)深丛位置,实施阻滞麻醉。定位时,先使用手指进行C4横突触摸、叩击,将穿刺针垂直注入皮肤,当触及骨质感时,回抽穿刺针,未见血液、脑脊液的,可将0.3%的罗哌卡因5mL注入,将针一直推到颈阔肌筋膜部位,同时将针头置入胸锁乳突肌后缘进行麻醉阻滞,将0.3%的罗哌卡因8mL注入。

1.3观察指标

(1)评估麻醉效果,优:术中患者保持安静,无躁动,无疼痛,不需额外使用其他镇痛、镇静药物;良:术中无躁动,有轻微疼痛,需使用短效麻醉镇痛药物辅助;差:患者术中出现明显疼痛、躁动,需大量辅助用药,甚至需改为全身麻醉;优+良=优良率。

(2)评估镇静镇痛情况,采取Ramsey评分进行躁动情况评估,评分越高,躁动越明显;以数字模拟评分(VAS)评估疼痛程度,疼痛越明显,分数越高;在麻醉前、麻醉后、术后1h评估。

(3)评估麻醉时间,统计痛觉消失时间、睫毛反应消失时间、睁眼时间。

(4)评估应激反应,进行麻醉前、麻醉中、术后1h的平均动脉压(MAP)、心率(HR)、心脏指数(CI)、每搏指数(SVI)监测。

(5)评估麻醉异常反应,统计头晕头痛、低血压、嗜睡、恶心发生率。

1.4统计学分析

采用SPSS 22.0软件进行统计分析。计量资料采用t检验,以(x—±s)表示;计数资料采用χ2检验,以[n(%)]表示。以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

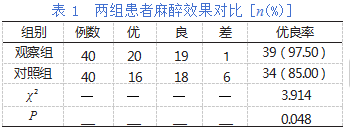

2.1两组患者麻醉效果对比

观察组麻醉优良率高于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

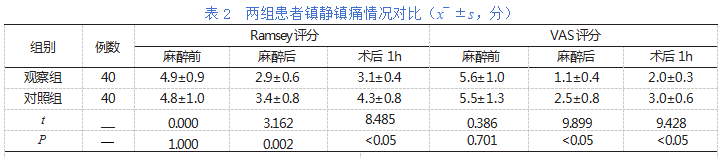

2.2两组患者镇静镇痛情况对比

麻醉前,组间镇痛镇静评分差异不显著(P>0.05);观察组麻醉后、术后1h Ramsey评分、VAS评分低于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

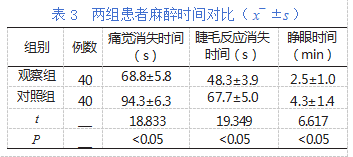

2.3两组患者麻醉时间对比

观察组痛觉消失时间、睫毛反应消失时间、睁眼时间较对照组短,组间差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.4两组患者应激反应对比

麻醉前,各应激反应指标差异不显著(P>0.05);观察组麻醉后的MAP、HR及SVI水平较对照组高,组间差异有统计学意义(P<0.05);观察组术后1h的MAP、HR、CI水平均高于对照组,组间差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

2.5麻醉异常反应对比

观察组术中发生1例头晕头痛、1例低血压、1例嗜睡,总发生率10.0%;对照组发生2例头晕头痛,3例低血压,3例嗜睡及3例恶心,总发生率27.5%,观察组更低,组间差异有统计学意义(χ2=4.021,P=0.045)。

3讨论

锁骨骨折临床较为常见,原因在于锁骨部位的解剖结构比较特殊,皮下支撑少,因而骨折发生率高。锁骨下存在较多的臂丛神经及颈丛神经,对皮下组织神经进行支配[4]。因此,该部位通过局部浸润麻醉、臂丛神经麻醉,有一定的效果,但由于难以完善所有区域的阻滞,因而寻找更为全面的麻醉方式。尤其是老年锁骨骨折患者,其对手术及麻醉的要求均较高,需要在手术中制定针对性的麻醉方案。

传统的臂丛神经阻滞麻醉,不完善,在操作过程中,通过高位肌间沟神经阻滞,更能够达到可靠的麻醉效果。但这种麻醉方式,也需要两次操作,增加了患者的痛苦,如操作不当可引发手术安全,影响整体手术效果[5]。为此,在麻醉操作过程中,需要选择合适的药物。罗哌卡因是一种左旋长效酰胺类局麻药物,其在临床上的应用,能够充分发挥麻醉、镇痛作用,且起效快,作用时间长,能够极大地减轻其副作用。而在临床应用中,罗哌卡因在临床应用中能够将钠离子流入神经纤维细胞膜,可通过神经纤维传导发挥较好的阻滞效果[6-7]。本研究结果显示,相比肌间沟臂丛神经阻滞,高位肌间沟神经阻滞的应用,能更进一步提升麻醉效果,提高了麻醉的安全性,可发挥较好的镇静、镇痛作用,降低麻醉不良反应。这一研究结果,说明高位肌间沟神经阻滞中,低浓度的罗哌卡因的应用,对减少应激反应的效果好,能够减轻患者血流动力学波动情况。原因在于其通过神经阻滞的位置及罗哌卡因的中枢神经系统、心脏副作用更符合锁骨骨折的手术需求。罗哌卡因能够使运动及感觉分离,因此,其镇痛效果更为显著。且通过镇痛效果看,罗哌卡因在高位肌间沟神经阻滞中,能够有效延长止痛时间,因而患者术中疼痛情况较少。通过麻醉不良反应看,高位肌间沟神经阻滞中,通过应用低浓度的罗哌卡因能够保证弥补肌间沟臂丛神经阻滞的不足,还可减少辅助药物的用量,可减轻对患者血液系统、循环系统的影响,提高麻醉效果、麻醉安全性。

综上所述,在老年锁骨骨折的手术治疗中,通过高位肌间沟神经阻滞术,应用低浓度罗哌卡因辅助,能够有效发挥镇静、镇痛作用,可延长镇痛时间,进一步提升手术的安全性,降低因麻醉导致的不良反应。

参考文献

[1]闫志强,贺勇.高位肌间沟神经阻滞在锁骨骨折手术麻醉中的应用价值[J].临床医学研究与实践,2020,5(18):82-84.

[2]熊冰,林爱红.罗哌卡因复合舒芬太尼硬膜外自控镇痛对老年髋部骨折患者术后早期离床活动的影响[J].海峡药学,2023,35(5):89-91.

[3]黄雄飞.右美托咪定联合罗哌卡因用于超声引导颈臂丛神经阻滞下锁骨骨折手术中的效果观察[J].实用中西医结合临床,2022,22(20):29-32.

[4]马少娟.右美托咪定联合罗哌卡因腰丛-坐骨神经阻滞麻醉在老年下肢骨折中的麻醉效果及对患者认知功能的影响分析[J].齐齐哈尔医学院学报,2022,43(14):1316-1319.

[5]周红刚,薛雷,徐红梅.B超引导下臂丛神经阻滞时不同浓度罗哌卡因在老年上肢骨折患者中的临床效果[J].中国老年学杂志,2021,41(21):4715-4717.

[6]刘文祎.高位肌间沟罗哌卡因神经阻滞用于老年锁骨骨折麻醉效果及其对应激反应影响[J].中国现代医生,2021,59(21):107-110.

[7]何东华,周细明,黄武江,等.右美托咪定联合0.2%罗哌卡因髋关节囊周围神经阻滞用于髋部骨折麻醉前体位摆放时的效果[J].智慧健康,2022,8(16):112-115,161.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/78948.html