【摘要】目的:观察多感官刺激在脑梗死偏瘫失语患者中的应用效果。方法:选取2021年5月至2023年1月该院收治的64例脑梗死偏瘫失语患者进行前瞻性研究,按照随机数字表法将其分为对照组和研究组各32例。对照组实施常规康复训练,研究组在对照组基础上进行多感官刺激,比较两组干预前后肢体功能[Fugl-Meyer评定量表(FMA)]、语言功能[汉语失语检查表(ABC)]及神经功能[美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)]评分。结果:护理后,两组上、下肢各项FMA评分均高于干预前,且研究组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组ABC评分均高于干预前,且研究组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组NIHSS评分均低于干预前,且研究组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:多感官刺激联合常规康复训练应用于脑梗死偏瘫失语患者,可提高肢体功能,改善语言功能和神经功能,效果优于单纯常规康复训练。

【关键词】多感官刺激,常规康复训练,脑梗死,偏瘫,失语,肢体功能,语言功能

脑梗死为临床高发的心脑血管疾病,致残率、致死率均较高,经治疗后可稳定病情,但易伴随行动不便、半身不遂、吞咽困难、语言障碍等并发症[1-2]。常规康复训练可促进患者肢体功能、语言功能恢复,但单一训练效果有限。刺激性护理集肌肉、触觉、视觉、听觉、穴位刺激于一体,可改善神经功能障碍,促进肢体、语言功能恢复[3]。本文观察多感官刺激在脑梗死偏瘫失语患者中的应用效果。

1资料与方法

1.1一般资料 选取2021年5月至2023年1月本院收治的64例脑梗死偏瘫失语患者进行前瞻性研究。纳入标准:符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》中脑梗死诊断标准[4];经CT及磁共振成像等检查确诊;合并偏瘫、失语;生命体征稳定;意识清楚,且依从性良好。排除标准:预计生存期<6个月;有脑出血病史;合并凝血功能障碍;合并恶性肿瘤;合并肝、肾功能不全;合并严重高血压。患者及其家属对本研究内容了解并自愿签署知情同意书,且研究经本院伦理委员会批准(批准文号:20211204004)。按照随机数字表法将其分为对照组和研究组各32例。对照组:男17例,女15例;年龄57~75岁,平均(67.81±0.63)岁;左侧偏瘫17例,右侧偏瘫15例。研究组:男19例,女13例;年龄54~74岁,平均(65.93±0.45)岁;左侧偏瘫14例,右侧偏瘫18例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2方法 对照组实施常规康复训练。(1)肢体康复训练:协助患者在床上利用健侧肢体支撑进行简单翻身、上下肢关节内旋外展、双手交叉上举及双腿上抬,20次/组,3组/d;下床活动后辅助其进行站起-坐下训练,20次/组,3组/d;患者可独立站立5 min后再指导其进行慢走、爬楼梯训练,5 min/次,3次/d。(2)语言康复训练:护理人员引导患者开展卷舌、吹气、吹口哨等行为动作,而后指导其进行单音训练,逐渐过渡至长句训练,10 min/次,3次/d。

研究组在对照组基础上采用多感官刺激。(1)肌肉刺激:护理人员适度挤压患者唇舌肌肉及偏瘫侧关节、肌腱,同时按摩其偏瘫侧手背指间、足背趾间肌腹,10 s/次,3次/d。(2)触觉刺激:护理人员用冰块及温水对患者咽部及偏瘫侧手掌、足底进行刺激,5 s/组,10组/次,3次/d。(3)视觉刺激:护理人员采用色彩鲜艳或患者熟悉的物体刺激患者视觉,可通过手势、画画等方式引导其进行猜谜活动,促使其发声,5 s/组,10组/次,3次/d。(4)听觉刺激:护理人员播放节奏感强烈或患者熟悉的音乐,同时引导患者说出音乐名称,5 s/组,10组/次,3次/d。(5)穴位刺激:上肢偏瘫取曲池、合谷、肩髎、肩井等穴,下肢偏瘫取足三里、三阴交、太冲等穴,配以哑门、通里、廉泉等穴进行按摩,每个穴位按摩2~3 min,3次/d。

两组均持续干预3个月。

1.3观察指标 (1)比较两组干预前后肢体功能。采用Fugl-Meyer评定量表(FMA)[5]评估,上肢:有无屈肌协同运动、脱离协同运动的活动、伸肌协同运动、腕稳定性、手指与协调能力以及速度;下肢:有无屈肌协同运动(仰卧位)、反射活动(仰卧位)、反射亢进(坐位)等,分数越高肢体功能越好。(2)比较两组干预前后语言功能。采用汉语失语检查表(ABC)[6]评估,包括自发谈话、命名、复述、阅读等4个方面,总分100分,分数越高语言功能越强。(3)比较两组干预前后神经功能。采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)[7]评定,总分42分,分数与神经损伤程度呈正比。

1.4统计学方法 应用SPSS 21.0软件进行统计学分析,计量资料以(x±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

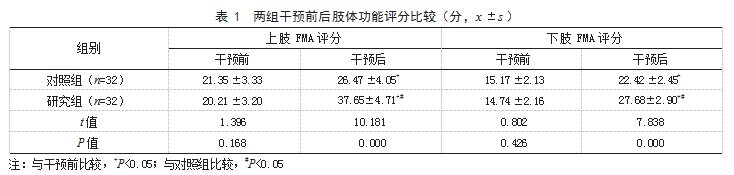

2.1两组干预前后肢体功能评分比较 干预前,两组上、下肢各项FMA评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);干预后,两组上、下肢各项FMA评分均高于干预前,且研究组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2两组干预前后语言功能评分比较 干预前,两组ABC评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组ABC评分均高于干预前,且研究组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3两组干预前后神经功能缺损评分比较 干预前,两组NIHSS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组NIHSS评分均低于干预前,且研究组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

3讨论

脑梗死是因脑组织血流灌注障碍,缺血、缺氧而使得脑局部组织血管梗塞、坏死,以神经功能受损为主,发病突然,病情进展快,病情稳定后极易出现偏瘫、失语等神经功能障碍[8]。研究显示,适当的刺激可在促进肌肉兴奋的同时触发相应反馈机制,提高大脑皮质的意识控制能力,改善脑细胞能量代谢,减轻脑组织损伤 [9-10]。

本研究结果显示,干预后,研究组上、下肢各项FMA、ABC评分均高于对照组,NIHSS评分低于对照组。分析原因为多感官刺激中护理人员通过挤压肌肉、按摩穴位、温度变化刺激偏瘫侧肌肉及皮肤,可引起大脑兴奋,改变大脑皮质抑制状态,促进神经生长因子水平升高,诱导神经细胞增殖,提高神经细胞活性,促进神经功能修复;且刺激患者唇舌、咽部结合视觉及听觉刺激,可产生良好的代偿作用,促使患者发声[11-12]。联合综合康复训练刺激关节、肌肉等感受器,促进反射传导通路及周围神经兴奋,从而有助于神经细胞及纤维的恢复,循序渐进地增强脑梗死偏瘫患者的肌肉力量,避免肌肉废用性萎缩,从而有助于脑梗死偏瘫患者肢体功能的改善;鼓腮、卷舌、张口等语言康复训练内容能有效协调患者口腔肌肉,促进其语言和肢体功能的恢复[13-14]。

综上所述,多感官刺激联合常规康复训练应用于脑梗死偏瘫失语患者,可提高肢体功能,改善语言功能和神经功能,效果优于单纯常规康复训练。

参考文献

[1]党宝齐,高凡,袁媛,等.中医针灸辅助现代康复治疗脑梗死患者的疗效观察[J].世界中西医结合杂志,2023,18(5):975-979.

[2]李云,丁莉娜.穴位针灸联合运动想象疗法对脑梗死后偏瘫患者神经功能、运动功能及生活能力的影响[J].中国医学创新,2023,20(17):77-82.

[3]闫海花,秦伟伟,郭明玲.针灸联合刺激性护理对颅脑损伤患者吞咽障碍及神经功能恢复的影响[J].中国民间疗法,2019,27(5):46-49.

[4]中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018[J].中华神经科杂志,2018,51(9):666-682.

[5]寇程,刘小燮,毕胜.四种上肢功能评定量表用于脑卒中患者的信度研究[J].中华物理医学与康复杂志,2013,35(4):269-272.

[6]高素荣.汉语失语检查法的临床应用(199例卒中后失语)[J].卒中与神经疾病,1996(2):57-60.

[7]侯东哲,张颖,巫嘉陵.中文版美国国立卫生院脑卒中量表的信度与效度研究[J].中华物理医学与康复杂志,2012,34(5):372-374.

[8]陈金燕,周汝亮.黄芪通络汤联合八段锦治疗脑梗死临床效果[J].深圳中西医结合杂志,2022,32(24):58-61.

[9]马琳.早期康复护理对脑梗死偏瘫失语患者康复效果的影响研究[J].中国实用医药,2021,16(1):178-179.

[10]谭建,孔丽丽,杨傲然,等.多种感觉刺激疗法对脑梗死患者偏瘫肢体运动功能和日常生活能力的影响[J].中国医刊,2023,58(3):305-309.

[11]黄春梅.早期康复护理对脑梗死偏瘫失语患者康复效果的影响[J].中国当代医药,2020,27(1):213-216.

[12]吕永钢,董单娟,夏斌,等.物理刺激促进周围神经损伤的再生和功能恢复[J].医用生物力学,2021,36(8):70-76.

[13]杜菊红,孙小妮.集束化护理干预结合感觉刺激对危重症颅脑损伤昏迷患者神经功能、脑电图的影响[J].临床医学研究与实践,2022,7(26):148-150.

[14]郭怀花.神经康复训练干预对脑梗死偏瘫患者生活能力及运动功能的影响研究[J].湖南师范大学学报(医学版),2020,17(2):62-65.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/78940.html