SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘要】目的 对比分析不同入路手术治疗肱骨中下段骨折的疗效, 及对其应激反应的影响。方法 选取 2022 年 5 月至 2023 年 2 月 期间南通市海门区人民医院收治的 60 例肱骨中下段骨折患者, 按照手术入路方式的不同分为 A 组(前外侧入路手术)和 B 组(后正中入 路手术),每组 30 例。两组均于术后随访 6 个月。比较两组患者围术期指标,术后 3 个月肘关节功能恢复情况,术前及术后 3 、6 个月 肩关节功能评分, 术前、术后 3 d 血清去甲肾上腺素(NE )、皮质醇(Cor )水平, 以及术后并发症发生情况。结果 与 A 组比, B 组患 者手术操作时间与住院时间均更短, 术中出血量更少;相较于术前, 两组患者术后 3 、6 个月的肩关节功能评分均逐渐升高, 且 B 组升高 幅度均更大;术后 3 d 两组患者血清 NE 、Cor 水平均升高, 但 B 组更低(均 P<0.05 );A 组与 B 组肘关节功能总优良率及并发症总发生 率比较,差异均无统计学意义(均P>0.05 )。 结论 相比于前外侧入路手术,后正中入路手术可明显缩短肱骨中下段骨折患者手术时间 与住院时间,减少术中出血量,恢复肘关节功能和肩关节功能,减轻机体应激反应,且两种入路手术安全性均良好。

肱骨中下段骨折可以由外力直接作用在肱骨上所致, 例如摔倒时用手支撑地面,也可以由于肱骨骨质疏松或骨 折部位的慢性疾病引起的无力性骨折。通常情况下,肱骨 中下段骨折会引起局部肿胀、疼痛及肘关节功能受限等症 状,骨折断端也可能会出现明显的畸形。针对肱骨中下段 骨折的治疗,常采用的方法是保守治疗和手术治疗。保守 治疗包括佩戴石膏或其他支具固定骨折断端,以保持正确 的骨折位置;手术治疗则需要通过手术将骨折断端复位, 并使用植入物固定骨折,其中前外侧入路手术疗法为常规 传统的入路方式,可以提供广阔的操作视野,方便手术操 作,通过软组织间隙进入,减少软组织的损伤,具有创伤 小、利于术后恢复和康复的优势。但前外侧入路手术疗法 需要较长的手术时间,术中麻醉时间较长,需要经验丰富 的外科医师进行操作,而且该手术入路通过肱骨及肱二头 肌间隙游离桡神经,桡神经直接暴露于骨折平面,钢板常 置于扭曲的前外侧骨面上,增加手术难度 [1] 。后正中入路 手术疗法可以提供良好的骨折暴露,术者能够清楚地观察 和操作骨折端,有利于正确还原和固定骨折。相比前外侧 入路方式,后正中入路创伤较小,可减少对周围软组织的 损伤,有利于术后恢复 [2] 。基于此,本文旨在对比分析不 同入路手术治疗肱骨中下段骨折的疗效,报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取 2022 年 5 月至 2023 年 2 月期间南 通市海门区人民医院收治的 60 例肱骨中下段骨折患者,按手术入路方式不同分为两组,各 30 例。A 组患者年龄 18~70 岁,平均(47.71±5.37 )岁;男、女性患者分别 为 13、17 例;高处坠落伤、车祸伤及重物砸伤患者分别 为 11、9、10 例;骨折 AO 分型 [3]:A 型 14 例,B 型 13 例, C 型 3 例。B 组患者年龄 19~68 岁,平均(48.19±4.07 ) 岁;男、女性患者分别为 15、15 例;高处坠落伤、车祸 伤及重物砸伤患者分别为 10、11、9 例;骨折 AO 分型:A 型 15 例,B 型 14 例,C 型 1 例。对比组间上述资料,差异 无统计学意义(P>0.05),可比。纳入标准:①符合《实 用骨科学》 [4] 中的相关诊断标准;②年龄≥ 18 岁;③具 备手术指征。排除标准:①合并其他严重的骨折或损伤; ②合并严重的合并症;③患有严重的认知功能障碍;④既 往参与过同类研究;⑤依从性比较差。本研究提交院内 医学伦理委员会进行审核并批准执行,患者签署知情同 意书。

1.2手术方法

1.2.1 前外侧入路手术方式 A 组患者接受前外侧入路手 术方式:患者保持平卧位,实施全身麻醉,在手术部位使 用碘伏进行消毒,在前外侧肱二头肌肌腹处切开皮肤和筋 膜,用血管钳或解剖钳将皮肤和筋膜切开,显露出肱二头 肌肌腹和肱骨,沿着肱肌和肱桡肌间隙进入,促使桡神经 及伴行血管得以充分显露出来,对血管进行结扎处理,剥 离骨膜,暴露骨折端。在前外侧用钢板固定骨折端,分别 将 3~4 枚螺钉逐一固定于骨折的远近端,骨折固定牢固 后,内置桡神经,并用肌肉组织覆盖钢板,再将桡神经放置于接骨钢板上。手术治疗后,利用石膏固定 4 周。告知 患者术后按时复查 X 线片,指导患者于术后第 2 天开始 活动腕关节及手指,如果复查结果可见骨痂生长,则可开 始主动功能锻炼。

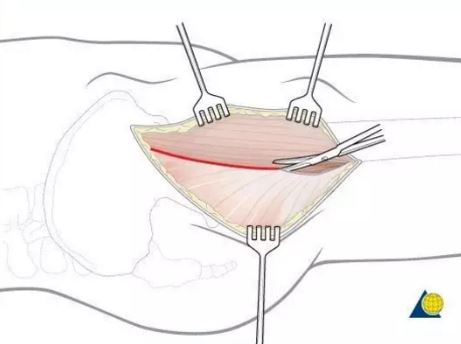

1.2.2 后正中入路手术方式 B 组患者接受后正中入路手 术方式:患者保持侧卧位,实施常规臂丛麻醉,沿着患者 上臂后侧正中将皮肤切开,作一纵行手术切口,分离脂肪 组织,准确找到肱三头肌腱膜顶点,确定桡神经的位置。 选取肱三头肌长头位置及其外侧头位置,在两者之间进行 钝性分离,在后正中线略微偏向内侧的部位将肱三头肌内 侧头切开,同时切开骨膜,牵拉肱三头肌至外侧。手术操 作过程中注意避免暴露桡神经,实施骨膜下剥离操作。在 患者的肱骨下段后方平坦处放置固定钢板的螺钉,逐一将 3~4 枚螺钉固定于患者骨折处的远近端。如果单钢板固定 无法达到满意的固定效果,则可换用双侧钢板进行固定, 在肱骨后方放置肱骨外侧钢板,在肱骨内侧放置内侧钢 板。手术操作结束后,使用石膏固定 3 周,术后第 2 天, 指导患者进行患侧肢体肌肉收缩锻炼,同时训练腕部和手 部活动功能;告知患者定期复查 X 线片,若检查结果显 示骨痂出现,则开始进行主动锻炼。两组患者均于术后随 访观察 6 个月。

1.3观察指标 ①围术期指标。包括手术操作时间、术 中出血量及住院时间等。②肘关节功能。利用 Mayo 肘关 节功能评定量表 [5] 评估患者术后 3 个月肘关节功能,包 括肘部疼痛、日常活动能力、运动功能及稳定性 4 个维 度,满分 100 分,60 分以下为差,60~74 分为可,75~89 分 为良,90~100 分为优。总优良率 =(优 + 良)例数 / 总例 数 × 100%。③肩关节功能。利用肩关节功能(Neer)[6] 评 分评估术前及术后 3、6 个月肩关节功能,满分 100 分, 分数越高肩功能恢复越好。④应激因子。术前及术后 3 d 于患者空腹状态下采血(5 mL), 以 3 000 r/min 离心 10 min,取血清,利用放射免疫法检测血清去甲肾上腺素 (NE)、皮质醇(Cor)。⑤并发症。统计患者血管损伤、 肘关节僵硬、骨化性肌炎、早期感染等并发症发生情况。 1.4统计学方法 用 SPSS 20.0 统计学软件分析数据, 计 数资料以 [ 例 (%)] 表示,采用 χ2 检验;计量资料均符合 正态分布,以 ( x ±s) 表示,两组间比较采用 t 检验,多 时间点间比较采用重复测量方差分析,两两比较采用 SNK-q 检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1两组患者围术期指标比较 相较于 A 组,B 组患者手 术操作、住院时间均更短,术中出血量更少,差异均有统 计学意义(均P<0.05),见表 1.

2.2两组患者肘关节功能比较 与 A 组比,B 组肘关节功能总优良率更高,差异无统计学意义(P>0.05),见表 2.

2.3两组患者肩关节功能评分比较 与术前比,术后 3、 6 个月两组肩关节功能评分逐渐升高,且术后各时间点 B 组更高,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表 3.

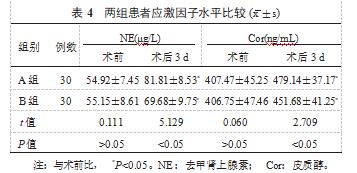

2.4两组患者应激因子水平比较 与术前比,术后 3 d 两组患者血清 NE、Cor 水平均升高,但 B 组血清 NE、Cor 升高幅度较小,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表 4.

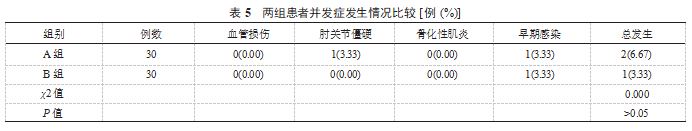

2.5两组患者并发症发生情况比较 A 组与 B 组并发症 总发生率 (6.67% 对比 3.33%) 比较,差异无统计学意义 (P>0.05),见表 5.

3 讨论

肱骨中下段骨折在临床较为常见,尤其在年轻人和运 动员中较为常见。肱骨中下段骨折可能导致上臂功能障碍, 例如无法伸直或屈曲手臂,极大地限制患者的活动能力, 降低患者生活质量。肱骨中下段骨折的手术治疗是通过确保骨片稳定性、恢复肱骨正常长度和角度、促进骨折愈合 帮助患者尽早恢复功能。手术过程中手术入路也是非常关 键的操作。传统的前外侧入路固定肢体时间长,愈合期较 长,可能引发关节活动不灵活,且运用加压钢板后其稳定 性差,易松动,不利于关节功能恢复。

通过观察两组围术期指标发现, 与 A 组比, B 组各项 围术期指标均更优,说明相比于前外侧入路手术疗法,后 正中入路手术疗法可明显改善肱骨中下段骨折患者围术期 指标。究其原因,由于后正中入路手术直接穿越肌肉间隙 达到骨折点,而前外侧入路手术需要较长的切口路径,因 此后正中入路手术手术耗时较短;再者后正中入路手术切 口相对较小,切开的肌肉和血管较少,因此术中出血量较 少;由于后正中入路手术手术时间短,术中出血量少,因 此术后肩关节、肘关节功能恢复快,进而患者的住院时间 得以缩短 [7]。同时本研究中, 与 A 组比, B 组肘关节功能 总优良率更高, 但差异无统计学意义;术后 3、6 个月 B 组 肩关节功能评分均高于 A 组, 提示后正中入路手术治疗肱 骨中下段骨折患者,能够提高肘关节功能和肩关节功能。 究其原因,由于后正中入路手术疗法可以更好地处理关节 软组织损伤, 在肱骨骨折中, 除骨折本身外, 往往还伴有关 节周围的肌肉、韧带及关节囊的损伤,通过后正中入路手 术,医师可以更充分地检查并恢复这些关节周围的软组织结 构,从而有效地保护和恢复肘关节的功能;此外, 后正中入 路手术疗法相对于前外侧入路手术疗法,对肩袖肌肉的影响 较小,肩袖肌肉是肩关节动力学的重要组成部分, 对肩关节 功能的恢复有着重要影响,保护肩袖肌肉有助于减少手术对 肩袖肌肉的损伤,有利于肩关节功能的恢复 [8]。

手术期间麻醉药或手术刺激所引发的疼痛、心跳加快 等症状, 均能够导致手术应激反应, 使大量 NE、Cor 进入 血液, 机体分解代谢增加时, 对骨折愈合造成不良影响 [9]。 对比分析不同入路手术造成的应激反应发现,术后 3 d 两 组患者血清应激因子均升高,但 B 组血清 NE、Cor 升高 幅度较小,提示相比于前外侧入路手术疗法,后正中入路 手术治疗肱骨中下段骨折,能够减轻机体应激反应。分析 其原因,由于肱骨中下段的前外侧骨面不规则,进行钢板 固定时不易贴附,且该入路方式手术中需显露和游离桡神 经,造成损伤,加重应激反应;而后正中入路,肱骨中下 段的后骨面相对平整,对于钢板固定的放置相对简单,降低桡神经损伤概率,减轻应激损伤 [10] 。同时本研究中,A 组与 B 组并发症总发生率比较(6.67% 对比 3.33%), 差 异无统计学意义,说明两种入路方式手术方式安全性均良 好,与王立等 [11] 研究结果基本一致。

综上,相比于前外侧入路手术疗法,后正中入路手术疗 法可明显缩短肱骨中下段骨折患者手术时间及住院时间, 减少术中出血量,提高肘关节功能和肩关节功能,减轻机 体应激反应,且两种入路手术安全性均良好,可推广。

参考文献

[1] 征华勇 , 高杰 , 郭永智 , 等 . 前外侧入路微创接骨板接骨术治疗 肱骨中下段骨折的临床疗效 [J]. 中华创伤杂志 , 2021. 37(6): 549-554.

[2] 胡国东 , 赵福龙 , 王雪飞 , 等 . 肱骨干中下段骨折前外侧与后侧 手术入路的比较 [J]. 中国骨与关节损伤杂志 , 2013. 28(1): 28-30.

[3] 詹恋胜 , 陈金武 , 徐显志 . 3D 打印技术辅助肩峰前外侧入路手术 治疗 Neer 3、4 型肱骨近端骨折的疗效 [J]. 实用临床医药杂志 ,2023. 27(6): 6-11.

[4] 唐冰之 , 胡剑锋 , 李晓辉 . 实用骨科学 [M].长春 : 吉林科学技术 出版社 , 2019: 59.

[5] 陈实 , 余资江 , 孙宝飞 , 等 . 前外侧与后侧入路治疗肱骨中下段 骨折的临床观察 [J]. 黔南民族医专学报 , 2020. 33(3): 204-206.

[6] 刘新冬 , 王高猛 . 肱骨后侧入路钢板螺钉内固定术治疗肱骨干中 下段骨折的效果观察 [J]. 河南外科学杂志 , 2022. 28(4): 130-132.

[7] 欧阳玉斌 , 何洪武 , 郭亮亮 , 等 . 前外侧与后侧手术入路治疗 肱骨干中下段骨折患者的效果比较 [J]. 中国民康医学 , 2020.32(14): 133-135.

[8] 高峰 , 王秀会 , 夏胜利 , 等 . 经后侧入路双钢板内固定治疗肱骨 干中下 1/3 骨折的临床疗效 [J]. 中国骨与关节杂志 , 2018. 7(11):816-819.

[9] 吴天旺 . 外侧入路后在肱骨后外侧放置钢板对肱骨中下段关节 外骨折患者的治疗效果 [J]. 福建医药杂志 , 2022. 44(1): 46-49.

[10] 芮清伟 , 刘波 , 艾继超 , 等 . 上臂后侧入路桥接组合式内固定系 统治疗肱骨干中下段骨折疗效观察 [J]. 中国骨与关节损伤杂志 ,2020. 35(3): 309-310.

[11] 王立 , 孙鑫 , 朱彤 , 等 . 改良不显露桡神经肱骨外侧入路微创钢 板内固定治疗肱骨干中下段骨折 [J]. 中国骨与关节损伤杂志 ,2021. 36(5): 522-525.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/74979.html