SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘要】目的 研究无创高频振荡通气治疗新生儿重症呼吸衰竭的临床疗效及对患儿血气指标、安全性的影响。方法 选取 2021 年 1 月至 2022 年 12 月广东省水电医院收治的重症呼吸衰竭新生儿 100 例,按照随机数字表法分为两组,各 50 例。对照组实施同步间歇指 令通气治疗,观察组实施无创高频振荡通气治疗,均观察至出院。比较两组患儿的临床疗效,机械通气时间、住院时间,机械通气治疗 0 、24 、72 h 时血气分析指标 [ 动脉血氧分压(PaO2 )、二氧化碳分压(PaCO2 )、吸入氧浓度(FiO2 )、呼吸指数 ],以及并发症发生情 况。结果 观察组患儿临床治疗总有效率高于对照组;观察组患儿机械通气时间、住院时间短于对照组;与治疗 0 h 时比, 治疗 24 、72 h 时两组患儿 PaO2 均逐渐升高,且观察组高于对照组;两组患儿的 PaCO2 、FiO2、呼吸指数均逐渐降低,且观察组低于对照组;观察组患 儿的并发症总发生率低于对照组(均P<0.05 )。 结论 相比于同步间歇指令通气,重症呼吸衰竭新生儿通过无创高频振荡通气治疗,疗 效显著,可改善患儿血气指标,缩短治疗时间和住院时间,且安全性高。

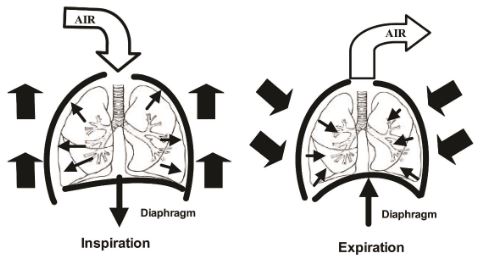

呼吸衰竭是临床新生儿群体常见的一种呼吸系统急危 重症,新生儿由于肺部发育尚不完善,发生呼吸衰竭后, 若不能及时改善通气,则可能导致新生儿死亡。因此采取 有效措施治疗重症呼吸衰竭患儿具有重大意义。临床常用 机械通气的方法改善患儿缺氧,维持并增强肺内气体交换。 同步间歇指令通气应用于新生儿呼吸支持治疗,能够降低 患儿和呼吸机的对抗,减少正压通气的血流动力学负效应, 并能够预防并发症发生。该技术能够通过改变预设间歇强 制通气(IMV)频率,从而改变患儿呼吸支持水平,从完 全支持改变为部分支持,但在指令通气之外的自主呼吸, 无法得到机械辅助,需要克服呼吸机回路阻力做功,长时 间应用同步间歇指令通气治疗时,可以使呼吸肌疲劳及氧 耗量增加,甚至会使患儿的循环功能发生恶化 [1] 。无创高 频振荡通气治疗具有无创性、潮气量低、能够使肺部持续 膨胀等优势,更有利于气体交换,并且能够将通气血流比 例失调情况及时纠正,避免新生儿出现机械通气带来的肺 部损伤 [2] 。基于此,本研究选取了重症呼吸衰竭新生儿 50 例,旨在分析无创高频振荡通气的治疗效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取 2021 年 1 月至 2022 年 12 月广东 省水电医院收治的重症呼吸衰竭新生儿 100 例,按照 随机数字表法分为对照组和观察组,各 50 例。对照组 患儿胎龄 29~35 周,平均(32.51±1.05 )周;出生体质 量 1.23~2.54 kg,平均(1.78±0.48 )kg;致病类型:呼吸窘迫综合征 24 例,吸入性肺炎 16 例,胎粪吸入综合 征 5 例,感染性肺炎 3 例,其他疾病 2 例。观察组患 儿胎龄 29~35 周,平均(32.68±1.09 )周;出生体质量 1.21~2.59 kg,平均(1.80±0.44 )kg;致病类型:呼吸 窘迫综合征 23 例,吸入性肺炎 18 例,胎粪吸入综合征 4 例,感染性肺炎 3 例,其他疾病 2 例。两组新生儿一般 资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间可比。纳 入标准:①符合《实用新生儿学(第 4 版)》[3] 中重症呼 吸衰竭的诊断标准;②肺泡- 动脉氧分压差在 600 mmHg ( 1 mmHg=0.133 kPa )以上;③胸片检查确诊。排除标准: ①存在相关治疗禁忌证;②伴有严重性感染;③存在先天 性畸形。本研究经广东省水电医院医学伦理委员会批准, 且新生儿法定监护人均签署知情同意书。

1.2治疗方法 对于所有新生儿的原发性疾病进行积极治 疗,纠正新生儿水与电解质紊乱、酸碱紊乱,为新生儿进 行肺部感染、脑部水肿等综合性治疗,此外,给予新生儿 做好呼吸道管理,将口腔、鼻腔中的分泌物有效清除。对 照组患儿实施同步间歇指令通气治疗:应用无创高频呼吸 机 [ 德国 Medin 公司,型号: 3090(MedinCN0 )] 对患儿实 施机械通气治疗,设置通气模式为同步间歇指令性呼吸模 式。初次调整呼吸机参数:通气量为 6~8 L/min,吸入氧 浓度(FiO2 )为 40%~80%,呼吸频率为 30~40 次 /min,气 道峰压为 1.96~2.90 kPa,呼气末正压为 0.4~0.6 kPa,吸呼 比为 1 ∶ 1.5~2.0.平均气道平台压为 0.8~1.2 kPa,潮气量: 6~8 mL/kg 体质量,在机械通气时监测新生儿血气指标,根据监测结果,对呼吸机参数进行调整,保证新生儿的动 脉血氧分压(PaO2 )处于 80~100 mmHg,动脉二氧化碳 分压(PaCO2 )处于 35~45 mmHg,血氧饱和度(SaO2 )处 于 85%~95%。观察组患儿实施无创高频振荡通气治疗。 调整无创高频呼吸机初始参数为:振动频率为 7~12 Hz; 振幅为 12~25 cmH2O( 1 cmH2O=0.098 kPa),平均气道 平台压 <1.5 kPa,FiO2 为 25%~100%,呼吸频率为 20~ 50 次 /min,待观察到新生儿颈部、胸部存在良好振荡情 况为止,然后对新生儿做血气指标监测,根据患儿具体病 情进一步调整呼吸机参数,调整目标和对照组相同。撤机 标准:①病情基本稳定;②营养状态及肌力良好,断开呼 吸机后,呼吸平稳;③呼吸频率在 30 次 /min 以下,潮气 量高于 300 mL;④神志清晰、反应状态良好,存在张口 及咳嗽反射;⑤氧合良好, PaCO2、FiO2、PaO2 处于正常范 围内 [3]。

1.3观察指标 ①临床疗效。显效:治疗 1 h 后新生儿 呼吸障碍、面部青紫反应等症状消失,SaO2 达到 90% 以 上,1 d 以内所有呼吸衰竭的相关症状完全消失;有效:治 疗 1 h 后呼吸障碍、面部青紫程度有效减轻,SaO2 上升 至 85%,未超过 90%,两天内呼吸衰竭相关症状完全消 失;无效:治疗 1 h 后,新生儿的相关症状没有发生明显 改善,两天内呼吸衰竭症状没有得到完全纠正,SaO2 水 平在 85% 以下。总有效率 =[(显效 + 有效)例数 / 总例 数 ] × 100%。②机械通气时间、住院时间。记录两组新 生儿的机械通气时间、住院时间。③血气分析指标。治 疗 0、24、72 h 时采集患儿动脉血 2 mL,应用血气分析 仪(武汉明德生物科技股份有限公司,型号:PT1000)检 测 PaO2、PaCO2、FiO2 、呼吸指数。④并发症。对两组新 生儿治疗过程中呼吸机相关性肺炎(ventilator associated pneumonia, VAP)、支气管肺发育不良(bronchopulmonary dysplasia, BPD)、肺部出血、视网膜病变等并发症发生情 况进行监测。

1.4统计学方法 采用 SPSS 23.0 统计学软件分析数据, 计数资料以 [例 (%)] 表示,采用χ2 检验;计量资料均使用 S-W 法检验证实服从正态分布,以 (x ±s) 表示,两组间比 较采用t检验,多时间点比较采用重复测量方差分析,两 两比较采用 SNK-q 检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1两组患儿临床疗效比较 观察组患儿临床治疗总有 效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表 1 。

2.2两组患儿械通气时间、住院时间比较 观察组患儿 机械通气时间、住院时间短于对照组,差异均有统计学意 义(均P<0.05),见表 2.

2.3两组患儿血气分析指标比较 与 0 h 时比, 24、72 h 时两组患儿 PaO2 均逐渐升高,且观察组高于对照组,两 组患儿的 PaCO2、FiO2 、呼吸指数均逐渐降低,且观察 组低于对照组,差异均有统计学意义(均 P<0.05),见 表 3.

2.4两组患儿并发症发生情况比较 观察组新生儿出现 2 例 VAP,1 例 BPD,1 例视网膜病变, 1 例肺部出血,总 发生率为 10.00%(5/50 );对照组新生儿出现 5 例 VAP, 2 例 BPD,4 例视网膜病变,3 例肺部出血,总发生率为 28.00%( 14/50),观察组并发症总发生率低于对照组,差 异有统计学意义(χ2=5.263.P<0.05 )。

3 讨论

新生儿发生呼吸衰竭后,其肺部通气功能、换气功能 发生异常,导致其肺氧合功能降低,新生儿则会产生缺氧 以及二氧化碳潴留等情况,各个器官代谢功能也会因此发 生紊乱,随着疾病进展,可能导致患儿死亡 [4] 。同步间歇 指令通气指的是呼吸机按照预设指令频率向患儿输送常规 通气,在两次机械呼吸之间,患儿能够自由呼吸,呼吸机 输送的指令呼吸和患儿的吸气用力保持同步状态,但若设 置频率、流量不科学,则可能会使患儿发生呼吸肌疲劳, 延长撤机时间以及机械通气时间 [5]。

无创高频振荡通气治疗模式属于现代临床中一种新型 通气治疗模式,治疗过程中以超生理呼吸频率、低周期压力 变化的震荡产生双相的压力变化,可以使患儿肺泡在短时 间内均匀膨胀,不增加气压伤的同时改善患儿肺顺应性和 气体交换,加快二氧化碳的排除和氧气融合,保证机体酸 碱平衡,有效改善呼吸障碍,缩短治疗时间和住院时间; 因为气流的频率高、潮气量低,不会明显影响肺泡压力, 还能够避免因为容量以及压力更高而引发的肺部损伤[6-7] 。 本研究中,观察组患儿治疗总有效率高于对照组,机械通 气时间以及住院时间短于对照组,表明相比于同步间歇指令通气,无创高频振荡通气治疗能够缩短重症呼吸衰竭新 生儿治疗时间和住院时间,提高治疗效果。

血气指标是呼吸衰竭治疗过程中的肺功能检测主要指 标。呼吸衰竭患儿由于肺部通气、换气功能受阻, 肺氧合功 能降低, 导致新生儿机体出现缺氧和二氧化碳潴留, PaCO2 水平升高;PaO2 反映了血压中的氧气含量,体现了机体 低氧血症程度;FiO2 指的是人体吸入的气体中氧气的浓度 分数,能反映肺泡和肺毛细血管的损伤情况;呼吸指数则 提示了患儿肺部实际的氧合水平 [8] 。本研究中,观察组新 生儿治疗后的各项血气指标均优于对照组,说明无创高频 振荡通气疗法可有效改善患儿气体交换功能,使氧气供给 快速改善。其原因在于,采取同步间歇指令通气治疗,患 儿在进行自主呼吸时,会明显增加呼吸功;如果指令频率 降低,则会使患儿自主呼吸功显著增加,从而影响其气体 交换能力。但无创高频振荡通气治疗的应用,可以将低潮 气量的气流喷入到患儿气道中,经过泰勒型扩散、肺部摇 摆、分子弥散之后,能够保证肺脏中的气体充分弥散,使 气道中压力波动幅度进一步降低,肺部充气、容量均处于 正常状态,使平均气道压保持相对稳定,预防患儿肺泡萎 缩,氧合功能及气体交换功能能够快速改善,二氧化碳水 平明显降低,避免新生儿出现撤机失败情况 [9] 。此外本研 究结果表明,观察组并发症总发生率低于对照组,表明相 比于同步间歇指令通气,无创高频振荡通气治疗的安全性 更高,分析其原因为,无创高频振荡通气治疗能够避免支 气管气道发生塌陷反应,无需过长机械通气治疗,和间歇 性通气治疗相比,细菌感染率更低,从而降低患儿治疗期 间的并发症的发生率 [10-11]。

综上,相比于同步间歇指令通气,重症呼吸衰竭新生 儿通过无创高频振荡通气治疗,疗效显著,可改善患儿血气指标,缩短治疗时间和住院时间,且安全性高,值得临 床推广。

参考文献

[1] 钱磊 , 黄轩 . 压力调节容量控制通气模式与同步间歇指令通气 模式在新生儿呼吸衰竭治疗中的临床应用比较 [J]. 江西医药 ,2023. 58(4): 441-443.

[2] 李远征 . 高频振荡通气治疗新生儿重症呼吸衰竭的效果观察 [J]. 首都食品与医药 , 2019. 26(21): 19.

[3] 邵肖梅 , 叶鸿瑁 , 丘小汕 . 实用新生儿学 [M]. 4 版 . 北京 : 人民卫 生出版社 , 2011: 448-449.

[4] 姚和平 , 徐培林 , 王英英 . 同步间歇指令通气对呼吸衰竭新生儿 血气指标的影响 [J]. 中国医药导报 , 2018. 15(13): 72-75.

[5] 乔洋洋 . 新生儿重症呼吸衰竭患儿治疗中运用高频振荡通气的 临床效果探讨 [J]. 黑龙江中医药 , 2021. 50(6): 75-76.

[6] 杨诗梅 , 张艳顺 . 高频振荡通气治疗新生儿重症呼吸衰竭效果观 察 [J]. 临床合理用药杂志 , 2018. 11(34): 160-162.

[7] 何晓娜 , 严飞飞 , 魏建玲 . 高频振荡通气治疗新生儿重症呼吸衰 竭效果观察 [J]. 白求恩医学杂志 , 2017. 15(3): 365-367.

[8] 王晓芳 , 刘玲 . 无创高频机械通气对呼吸衰竭新生儿肺氧合能 力、 CO2 潴留和酸中毒的影响 [J]. 天津医药 , 2019. 47(11): 1161-1165.

[9] 赖素贤 , 李少澍 , 李昕 . 高频振荡通气治疗新生儿重症呼吸衰竭 的作用 [J]. 航空航天医学杂志 , 2019. 30(12): 1460-1462.

[10] 王兆康 . 高频振荡通气呼吸机治疗新生儿重症呼吸衰竭的临床 效果 [J]. 临床合理用药杂志 , 2019. 12(24): 116-117.

[11] 原静 , 李书芳 , 李亚菲 , 等 . 无创高频振荡通气对新生儿呼吸 衰竭外周血 CC16 与 KL-6 表达的影响 [J]. 中国现代医学杂志 ,2020. 30(4): 93-97.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/74754.html