SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘要】目的探讨封闭式负压引流技术对手外伤感染患者创面修复情况、恢复情况及炎症因子水平的影响。方法选取东莞市长安医院2020年12月至2022年12月收治的88例手外伤感染患者进行前瞻性研究,按照不同治疗方式分为对照组(44例,采用常规创面修复方法治疗)和研究组(44例,采用封闭式负压引流技术),均于治疗后2周进行疗效评估。对比两组患者创面修复情况、治疗后恢复状况,治疗前与治疗后1周炎症因子水平,以及并发症发生情况。结果治疗后2周研究组患者创面修复总优良率高于对照组;与对照组比,研究组患者创面愈合、感染消失、抗感染药物使用、住院时间均更短;与治疗前比,治疗后1周两组患者血清降钙素原、淀粉样蛋白、超敏-C反应蛋白水平均降低,且研究组更低;治疗后2周研究组患者并发症总发生率低于对照组(均<0.05)。结论选择封闭式负压引流技术治疗手外伤感染患者,可促进创面愈合,减轻炎症反应,降低并发症发生风险,安全性较高。

【关键词】手外伤感染,封闭式负压引流技术,创面愈合,炎症反应

手外伤是临床中常见的一种外科损伤,多伴有骨折、肌腱损伤、软组织、皮肤撕脱等,而治疗过程中不合理应用抗生素及引流不畅等原因容易导致创面感染,不利于患者手部功能恢复[1]。如何促进手外伤感染创面修复,加快愈合进程是目前临床关注的重点。以往针对手外伤感染多采用创面充分引流、清创、换药等方式治疗,其中传统外科换药治疗,可通过药物预防创面发生感染、改善感染处的供血情况,以减轻感染对于组织的损伤,但对于伤口较深、创面较大的患者而言,清创、引流不彻底,效果并不理想,且易发生二次感染。封闭式负压引流技术是一种创面负压引流系统,可在创面表面形成一个封闭的环境,实现持续引流,促进皮肤创面愈合。且封闭式负压引流技术不良反应相对较少,有利于对创面血液循环进行改善,具有较为显著的创面清除效果[2]。基于此,本研究旨在探讨封闭式负压引流技术对手外伤感染患者创面修复情况、治疗后恢复情况及炎症因子水平的影响,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料选取东莞市长安医院2020年12月至2022年12月收治的88例手外伤感染患者进行前瞻性研究,按照不同治疗方式分为对照组(44例)和研究组(44例)。对照组患者中男性24例,女性20例;年龄23~65岁,平均(36.67±4.47)岁;创面损伤面积11~15 cm2,平均(13.25±0.12)cm2;受伤原因:撕脱伤10例,挤压伤28例,锐器伤6例。研究组患者中男性26例,女性18例;年龄21~67岁,平均(35.06±3.51)岁;创面损伤面积11~15 cm2,平均(13.23±0.17)cm2;受伤原因:撕脱伤11例,挤压伤29例,锐器伤4例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(>0.05),可进行组间对比。纳入标准:①符合《外科学(第9版)》[3]中手外伤感染的诊断标准;②创面分泌物细菌培养为阳性;③感染后未在其他医疗机构进行清创及抗感染治疗;④无本研究药物过敏史;⑤凝血功能正常。排除标准:①断指再植;②合并其他部位外伤;③伴有免疫系统疾病;④结缔组织疾病;⑤血液系统疾病;⑥糖尿病;⑦严重器官功能障碍;⑧不配合或中途退出研究。本研究经院内医学伦理委员会批准,患者及家属均签署知情同意书。

1.2治疗方法对照组患者按照常规创面修复方法治疗,首先冲洗消毒创面,并进行清创,每天2次涂抹红霉素软膏(新乡华青药业有限公司,国药准字H41020138,规格:1%),同时外敷皮维碘纱布。根据创面细菌培养结果给予患者适宜的抗感染治疗。研究组患者采用封闭式负压引流技术治疗。根据患者情况予以局部麻醉或者全身麻醉,彻底清除创面坏死及异物,根据创面大小裁剪合适尺寸的封闭负压引流敷料,按照要求安装引流装置,将敷料覆盖在创面上且保证与创面完全接触,确定负压装置无漏气后结束操作。实施1周持续负压吸引,压力控制在

0.04 MPa。治疗3 d后根据患者情况决定是否更换封闭负压引流辅料及引流装置。如确定更换,更换敷料前需停止负压吸引30 min,在换敷料时需要严格保持无菌环境,戴干净的一次性医用手套,使用经过严格消毒的器械。拆除敷料时要用生理盐水浸透敷料,避免对新生肉芽组织产生破坏。用酒精或碘伏对伤口及周围3~5 cm的皮肤进行消毒,根据创面大小裁剪合适尺寸的封闭负压引流敷料后再次实施负压引流。依据细菌培养、药敏试验等实际情况给予适宜的抗感染治疗。两组均于治疗后2周进行疗效评估。

1.3观察指标①创面修复情况。患者肉芽组织生长良好,治疗1周内可进行植皮手术,治疗2周内可拆线,创面愈合良好为优;患者肉芽组织生长尚可,治疗1周后可进行植皮手术,治疗2周后可拆线,创面愈合尚可为良;患者肉芽组织生长不佳,治疗2周后才进行植皮手术,术后发生感染,治疗2周后可拆线,创面愈合不佳为差[3],总优良率=(优+良)例数/总例数×100%。②治疗后恢复状况。记录两组患者创面愈合时间、感染消失时间、抗感染药物使用时间、住院时间。③血清炎症因子。采集两组患者治疗前、治疗后1周静脉血3 mL,以3 000 r/min的转速离心分离10 min,取血清,采用电化学分析法检测血清降钙素原,采用定时散射比浊法检测淀粉样蛋白,采用免疫比浊法检测超敏-C反应蛋白。④并发症发生情况。记录两组患者伤口异常疼痛、创面化脓等发生情况。

1.4统计学方法采用SPSS 22.0统计学软件进行数据分析,计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验;计量资料符合正态分布且方差齐,以(x±s)表示,组间比较采用独立t检验,治疗前后比较行配对t检验。以<0.05表示差异有统计学意义。

2结果

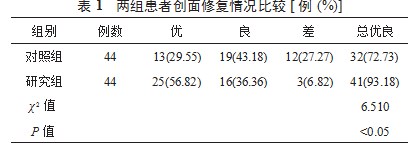

2.1两组患者创面修复情况比较治疗后研究组患者创面修复总优良率高于对照组,差异有统计学意义(<0.05),见表1。

2.2两组患者治疗后恢复情况比较与对照组比,研究组患者创面愈合、感染消失、抗感染药物使用、住院时间均更短,差异均有统计学意义(均<0.05),见表2。

2.3两组患者炎症因子比较与治疗前比,两组患者治疗后1周血清降钙素原、淀粉样蛋白、超敏-C反应蛋白水平均降低,且研究组低于对照组,差异均有统计学意义(均<0.05),见表3。

2.4两组患者并发症发生情况比较对照组患者发生伤口异常疼痛5例,创面化脓3例,并发症总发生率为18.18%(8/44);研究组患者发生伤口异常疼痛1例,并发症总发生率为2.27%(1/44),研究组低于对照组,差异有统计学意义(χ2=4.456,<0.05)。

3讨论

手外伤属于频发的皮肤损伤类型,损伤时病原菌会进入机体内,在创面形成感染,影响患者手部功能恢复,需清除创面脓液。手外伤感染通常通过清创、敷药等方式治疗,但频繁换药的过程中可能由于创面暴露或操作不当等引起二次感染,不仅延长创面愈合时间还影响患者手部功能恢复。加上创面较深、较大时导致坏死组织或创面渗出液难以彻底清除,感染控制效果不佳,不利于创面愈合[4]。

封闭式负压引流技术具有广泛的适应证,目前常用于治疗压力性溃疡、烧伤、整形手术创面、糖尿病性创面、瘘道性创面、深部组织感染、外伤性创面等,具有良好的临床效果[5]。有研究表明,创口在封闭湿润环境的愈合速度快于干性环境;在开放干性环境下患者疼痛感较强,且伤口容易出现化脓结痂等情况,而封闭湿润环境下,不容易形成干痂,创面愈合速度快[6]。封闭式负压引流技术是将特殊创面敷料和负压吸引装置相连,创造一个封闭的环境,持续的负压引流吸出创面内的各种分泌物,改善创面微环境,促进创面愈合;且在持续负压吸引作用下,可彻底清除坏死组织,将创面渗出液有效引流出来,缓解或防止水肿。封闭负压引流敷料与创面密切接触,阻断创面与空气接触,且不需要经常更换,有效避免外界病原体侵入,有利于创面上皮细胞生长,加快创面愈合,缩短了创面愈合时间[7]。本研究结果显示,与对照组比,研究组患者创面修复总优良率更高,创面愈合、感染消失、抗感染药物使用、住院时间均更短,提示采用封闭式负压引流技术治疗手外伤感染患者,其可有效促进创面愈合,显著改善创面修复效果。

手外伤感染患者主要是由于病原菌进入体内,而引发的感染,在正常情况下机体内降钙素原、淀粉样蛋白、超敏-C反应蛋白含量都处于较低水平,但当机体受到感染时,会产生明显的炎症反应,导致其水平异常升高[8]。封闭式负压引流技术治疗时,其治疗环境是封闭的,为创面提供屏障性保护,可阻隔创面与外环境接触,防止细菌进入。通过持续的引流可加快坏死组织和创面感染源等物质排出,消灭创面部位的细菌毒素,减轻患者机体炎症状态,降低炎症因子水平[9-10]。此外,封闭式负压引流技术治疗相较于常规引流管而言,不受体位约束,可实现通畅、持续的负压引流,避免常规引流中引流不彻底的问题,而封闭式负压引流技术治疗可为创面提供湿润、封闭的环境,且不需要频繁换药,有效阻止外界病原菌侵入,降低感染风险,有效减少创面化脓、不愈合等发生[11-12]。本研究中,与对照组比,研究组患者降钙素原、淀粉样蛋白、超敏-C反应蛋白水平及并发症总发生率均更低,提示封闭式负压引流技术治疗手外伤感染患者,可减轻炎症反应,降低并发症发生风险,治疗安全性较高。

在应用封闭负压引流技术治疗的过程中应该避免对敷料进行按压,同时避免在出现渗液的地方系膜,减少引流管因牵拉出现漏气、粘贴不严等情况的发生。同时留置期间应该关注封闭情况,防止漏气。在引流过程中要观察引流液的质与量,决定是否更换敷料和引流装置。若引流过程中出现敷料鼓起情况,可能是因为引流管堵塞,需要在管内逆行注入生理盐水浸泡,待引流物泡软后再次实施负压吸引[13-14]。值得注意的是,如果患者对高分子材料过敏,则不适宜使用封闭负压引流技术治疗;若仍需要观察患者创面活动性出血及病变等情况时,也不建议立即使用封闭负压引流技术进行治疗。

综上,在手外伤感染创面修复治疗中选择封闭式负压引流技术可有效促进创面愈合,减轻炎症反应,降低并发症发生风险,安全性较高,值得推广。

参考文献

[1]刘婷.封闭式负压引流技术在手外伤感染创面修复治疗中的应用[J].黑龙江科学,2020,11(4):64-65.

[2]卢占洲.手外伤感染患者应用VSD技术创面修复的临床效果[J].中外医疗,2022,41(31):56-60.

[3]陈孝平,汪建平,赵继宗.外科学[M].9版.北京:人民卫生出版社,2018:644-647.

[4]程华斌.封闭式负压引流技术在骨外科创伤治疗中的应用分析[J].中外医学研究,2021,19(10):156-158.

[5]胡建威,吕丰.手外伤感染创面修复治疗中封闭式负压引流技术的应用价值分析[J].中国实用医药,2021,16(36):28-31.

[6]赵斌,褚庆玉,安玉章,等.封闭式负压引流技术的临床应用进展[J].河北医药,2020,42(9):1402-1407.

[7]陈道才,谢娟,李红红,等.可注射型富血小板纤维蛋白联合封闭式负压引流技术治疗慢性难愈性创面的应用研究[J].安徽医科大学学报,2021,56(10):1622-1626.

[8]刘琪,常文婧,孙祖俊,等.PCT、SAA、hs-CRP、Neu%和WBC检测对感染性疾病的临床诊断价值分析[J].国际检验医学杂志,2020,41(15):1835-1838,1843.

[9]李贤华.封闭式负压引流技术在手外伤感染创面修复治疗中的应用效果[J].系统医学,2021,6(10):92-94.

[10]王勇,应秀娟,郑捷,等.VSD技术在手外伤感染患者创面修复治疗中的应用[J].浙江创伤外科,2019,24(3):580-581.

[11]程涛,胡祥,代睿,等.封闭式负压引流技术在手外伤感染创面修复治疗中的临床应用[J].深圳中西医结合杂志,2014,24(4):59-60.

[12]朱玉花,王俊波,张全英,等.封闭式负压引流技术在手外伤感染创面修复治疗中的应用[J].中华医院感染学杂志,2013,23(9):2109-2111.

[13]陈盛,谢庆平,张宏程,等.手外伤感染患者创面修复治疗中封闭式负压引流术的应用评价[J].中华医院感染学杂志,2016,26(9):2090-2092.

[14]刘飞,曲振玲,郭正东,等.封闭式负压引流技术在各种复杂创面治疗中的应用[J].海南医学,2016,27(1):49-52.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/72562.html