SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘要】目的 探讨血清半胱氨酸蛋白酶抑制剂 C (CysC)、尿酸( UA ) 、同型半胱氨酸(Hcy)与急性脑梗死患者颈动脉粥样硬 化斑块的相关性,为临床治疗急性脑梗死提供参考依据。方法 回顾性分析 2021 年 10 月至 2022 年 12 月佛山市高明区人民医院收治的 50 例急性脑梗死患者的临床资料,将其作为病例组,并根据颈动脉内膜中层厚度将病例组患者分为内膜正常组( 13 例) 、内膜增厚组 ( 15 例)、斑块形成组( 22 例); 另回顾性分析同期于佛山市高明区人民医院进行健康体检的 50 例体检者的资料, 将其作为对照组, 对所 有研究对象进行血清 CysC、UA、Hcy 水平检测。比较对照组与病例组, 内膜正常组、内膜增厚组、斑块形成组患者血清CysC、UA、Hcy 水平;分析急性脑梗死患者颈动脉粥样硬化程度与上述血清学指标的相关性。 结果 与对照组比, 病例组研究对象血清 CysC、UA、Hcy 水 平均升高;与内膜正常组比, 内膜增厚组、斑块形成组患者血清 CysC、UA、Hcy 水平均升高, 且斑块形成组高于内膜增厚组;经 Pearson 相关系数法分析, 结果显示, 急性脑梗死患者内膜增厚与斑块形成与血清 CysC、UA、Hcy 水平呈正相关(r=0.415、0.317、0.512、0.851、 0.862 、0.918 ,均 P<0.05 )。 结论 急性脑梗死患者颈动脉粥样硬化斑块程度与血清 CysC 、UA 、Hcy 水平呈正相关,血清 CysC 、UA 、 Hcy 水平越高, 则斑块形成风险就越大, 临床可将血清 CysC、UA、Hcy 作为早期颈动脉粥样硬化的判断标准, 以尽早预防急性脑梗死的 发生。

急性脑梗死是脑血管病最严重的疾病之一,主要由 于脑部血管阻塞、血液循环受阻引发缺血、缺氧性细胞坏 死,而颈动脉粥样硬化是急性脑梗死发生的重要病理。以 往临床对于高危人群的颈动脉粥样硬化诊断仍是以影像学 手段为主,但随着临床研究的深入,有研究发现,半胱氨 酸蛋白酶抑制剂 C (CysC)会对中性粒细胞的迁移产生影 响,其水平上升后会加重炎症反应;尿酸( UA)则会促 进血管壁肿瘤坏死因子 - α ( TNF- α )、C- 反应蛋白(CRP ) 等炎症因子表达;同型半胱氨酸(Hcy)可以通过细胞核 转录因子 -κB 活化,3 项指标均可直接参与到颈动脉粥样 硬化的血管炎症反应。因此,血清 CysC、UA、Hcy 水平升 高,预示着颈动脉粥样硬化的斑块形成风险上升,患者预 后较差 [1-2] 。尽早对血清 CysC、UA、Hcy 水平进行检测可 有效预测急性脑梗死患者的斑块形成风险,同时可及时采 取对症治疗措施,促进患者的预后改善。基于此,本研究 回顾性分析 50 例急性脑梗死患者的临床资料和 50 例体检 者的体检资料进行研究,旨在探讨血清 CysC、UA、Hcy 与 急性脑梗死患者颈动脉粥样硬化斑块的相关性,为今后临 床治疗急性脑梗死提供参考依据,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析 2021 年 10 月至 2022 年12 月佛山市高明区人民医院收治的 50 例急性脑梗死患 者的临床资料,将其作为病例组,另回顾性分析同期 于佛山市高明区人民医院进行健康体检的 50 例体检者 的资料,将其作为对照组。对照组研究对象中男性 27 例,女性 23 例;年龄 44~83 岁,平均( 62.13 ±2.14 ) 岁; BMI 19~28 kg/m2 ,平均(24.39±1.38 )kg/m2 。病例 组患者中男性 29 例,女性 21 例;年龄 45~84 岁,平均 ( 62.16±2.18 )岁;病程 2~22 h,平均( 11.05±0.89 ) h; BMI 19~27 kg/m2 ,平均( 24.42±1.41 )kg/m2 。两组研究 对象一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间 可进行对比分析。纳入标准:病例组患者符合《中国急性 缺血性脑卒中诊治指南(2018)》[3] 中的相关诊断标准;病 程 <24 h 者;经 MRI、CT 影像学检查确认颈动脉存在粥样 硬化斑块者;首次发病者等。排除标准:合并心、肝、肾 等重要器官器质性疾病或功能不全者;合并自身免疫缺陷 或血液系统病症者;存在脑出血现象者;动脉炎、脑动脉 夹层导致脑梗死者等。本研究经院内医学伦理委员会批准。

1.2 研究与分组方法

1.2.1 研究方法 于清晨空腹状态下,采集患者肘正中静 脉血液 2 mL,以 3 500 r/min 的转速离心 10 min,提取血 清,使用酶循环法检测血清 CysC、Hcy 水平,采用酶动力 学法检测 UA 水平,所有血液样本均排除溶血、脂血情 况,且于 2 h 之内完成所有指标检测,检测试剂、校准品 均购自于北京利德曼生物科学技术公司,所有检测操作必 须严格依据试剂说明书与仪器规范执行。

1.2.2 分组方法 采用血管超声仪(荷兰皇家菲利浦电 子公司,型号:EPIQ5 )检测病例组患者颈动脉内中膜厚 度(IMT),线阵变频式探头的频率高设定为 7.5 MHz,颈 部充分暴露,对其舒张末期的颈总动脉远端、分叉区及 近端 IMT 进行测定,测定 3 次,取平均值为最终结果, 以 IMT 测定结果为依据,对颈动脉粥样硬化程度划分, IMT ≤ 1.0 mm 即内膜正常组,IMT>1.0 mm 但≤ 1.5 mm 为 增厚即内膜增厚组,IMT>1.5 mm 即斑块形成组 [4]。

1.3 观察指标 ①比较对照组与病例组研究对象血清 CysC、UA、Hcy 水平。②比较不同颈动脉粥样硬化程度患者 血清 CysC、UA、Hcy 水平。③以 Pearson 相关系数法分析颈 动脉粥样硬化程度与血清 CysC、UA、Hcy 水平的相关性。

1.4 统计学方法 应用 SPSS 22.0 统计学软件分析数据, 计量资料经 S-W 法检验均符合正态分布,以 (x ±s) 表示, 两组间比较行 t 检验,多组间比较采用 F 检验,两两比 较采用 SNK-q 检验;以 Pearson 相关性分析法分析颈动 脉粥样硬化程度与血清 CysC、UA、Hcy 水平的相关性。以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 对照组与病例组研究对象血清 CysC、UA、Hcy 水平 比较 与对照组比,病例组研究对象血清 CysC、UA、Hcy水平均升高,差异均有统计学意义(均 P<0.05),见表 1.

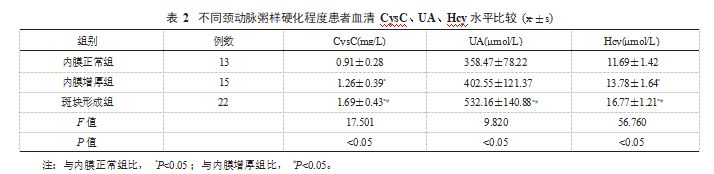

2.2 不同颈动脉粥样硬化程度患者血清 CysC、UA、Hcy 水平比较 与内膜正常组比,内膜增厚组、斑块形成组患 者血清 CysC、UA、Hcy 水平均升高,且斑块形成组高于内 膜增厚组,差异均有统计学意义(均 P<0.05),见表 2 。

2.3 不同颈动脉粥样硬化程度与血清 CysC、UA、Hcy 水 平的相关性 经 Pearson 相关系数法分析,结果显示,急 性脑梗死患者内膜增厚、斑块形成均与血清 CysC、UA、 Hcy 水平呈正相关( r=0 .415、0.317、0.512、0.851、0.862、 0.918),差异均有统计学意义(均 P<0.05),见表 3.

3 讨论

急性脑梗死是多种因素造成局部脑组织区域血液供应 障碍, 进而引发的脑组织缺氧、缺血, 以脑血栓最为常见, 而血栓的形成以颈动脉粥样硬化为主,所以对颈动脉粥样 硬化发生机制的研究是预防急性脑梗死疾病的关键 [5] 。本 研究结果发现, 病例组研究对象血清 CysC、UA、Hcy 水平 均高于对照组,且与内膜正常组相比,内膜增厚组、斑块 形成组患者血清 CysC、UA、Hcy 水平均升高,斑块形成 组高于内膜增厚组;同时急性脑梗死患者内膜增厚、斑块 形成与血清 CysC、UA、Hcy 水平呈正相关, 表明CysC、Hcy、UA 水平确实被急性脑梗死患者机体的颈动脉粥样硬 化程度所影响,且 3 项指标水平越高,也就意味着患者颈 动脉粥样硬化程度越高,斑块形成风险就越高。

Hcy 可以加速泡沫细胞形成,使得血管收缩力增强, 同时激活血小板,使血小板发生黏附与聚集,从而增加血 栓类疾病发生风险 [6] 。此外,Hcy 还是一种于肝脏、肌肉 及其他组织当中由蛋氨酸脱甲基产生的含硫蛋氨酸,其可 以通过细胞核转录因子 -κB 活化,借助于氧化应激、内皮 细胞功能障碍及平滑肌细胞增生等多种途径直接参与到颈 动脉粥样硬化的血管炎症反应中,是颈动脉粥样硬化形成 与进展的重要参与者,同时也是临床公认的缺血性脑梗死 高风险因素 [7] 。Hcy 还可通过氧化应激、血管炎症、内皮 功能性障碍等多个方面增加 ITM,加速形成颈动脉粥样硬 化斑块,并使得斑块面积不断增大。因此,Hcy 水平的升 高与急性脑梗死患者颈动脉粥样硬化程度呈正相关。

CysC 是一种溶酶体蛋白酶的酶抑制剂,广泛存在于 有核细胞与体液中,可直接参与血管损害过程,而当机发 生颈动脉粥样硬化后,其血管壁细胞的外基动态平衡被 改变,组织内部的蛋白酶与对应的抑制物进入不平衡状 态,会导致 CysC 水平异常升高 [8-9] 。而相关研究显示, 炎症反应是脑梗死至关重要的一个病理过程,脑组织发 生缺血会释放大量的炎症介质,导致 TNF-α 、CRP 等炎 症因水平异常上升,加剧脑组织与神经损伤,且炎症会 加速急性脑梗死患者动脉粥样硬化斑块形成 [10] 。此外, CysC 会对中性粒细胞的迁移产生影响,抑制基质金属蛋 白酶在溶酶体系中发挥作用,参与基质的降解,与神经系 统密切相关,该指标水平上升后会进一步加剧机体神经 损伤,也会加重炎症反应,通过炎症反应来促进动脉粥样 硬化形成,其水平与急性脑梗死病情的严重程度呈正相 关性。

UA 则是一种嘌呤代谢形成之后的最终产物,其水平 升高后,会加速尿酸微结晶的沉积,导致血管内膜细胞 被破坏,引发尿酸代谢性障碍,从多种机体增加颈动脉 粥样硬化斑块的形成风险 [11] 。此外,UA 有着明显的抗氧 化作用,可对自由基进行清除,UA 水平上升可进一步加 剧促氧化作用,加速脂质氧化,使得一氧化氮于内皮细胞 中的生成量下降,导致活性氧种类增加,促进各类炎症因 子的释放,加重机体炎症反应,同时引发内皮细胞功能紊 乱,增加颈动脉粥样硬化斑块形成风险。而血清 UA 水平 的升高还会引发尿酸代谢障碍的发生,形成氧自由基,导 致炎症反应,激活血小板活性,使血液黏度增加,提高 了脑梗死的发生风险,也可促进颈动脉粥样硬化斑块的 形成 [12- 13]。

综上,急性脑梗死患者血清 CysC、UA、Hcy 水平均异常升高,进一步证实上述指标与颈动脉粥样硬化有着密 切的相关性,且 CysC、UA、Hcy 水平越高,患者颈动脉 粥样硬化斑块形成的风险越高,其呈正相关,因此临床可 将血清 CysC、UA、Hcy 水平的检测作为早期颈动脉粥样 硬化的判断,尽早预防急性脑梗死的发生。

参 考 文 献

[1] 林从娟 , 郑建清 , 蔡川奇 , 等 . 血压变异性与血浆同型半胱氨酸对高血压患者颈动脉粥样硬化的影响 [J]. 中华高血压杂志 ,2021. 29(12): 1238- 1244.

[2] 贾建普 , 张乐国 , 王丽轩 , 等 . CTA 评估缺血性脑血管病患者颈动脉粥样硬化程度与 Cys-C、Hcy 指标相关性分析 [J]. 中国 CT 和 MRI 杂志 , 2022. 20(3): 11- 13.

[3] 中华医学会神经病学分会 , 中华医学会神经病学分会脑血管病学组 . 中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018[J]. 中华神经科杂 志 , 2018. 51(9): 666-682.

[4] 程蓉岐 , 沈睿 , 陈川 , 等 . 颈动脉粥样硬化患者臂踝脉搏波传导速度 baPWV 与颈动脉内中膜厚度 IMT 相关性研究 [J]. 河南中 医 , 2015. 35(1): 102- 103.

[5] 姚利和 . 颈动脉粥样硬化与脑梗死相关性研究及危险因素分析 [D]. 兰州 : 兰州大学 , 2020.

[6] 孙爱童 , 红华 , 冯德喜 , 等 . 急性脑梗塞病人同型半胱氨酸对颈动脉粥样硬化斑块稳定性影响的研究 [J]. 内蒙古医科大学学报 ,2018. 40(6): 627-629.

[7] 张敬艳 , 陈绍森 . 血浆同型半胱氨酸与缺血性脑血管病患者颈动脉粥样硬化斑块的关系研究 [J]. 中国地方病防治杂志 , 2018.33(4): 439-440.

[8] 黄翠芳 , 操龙斌 , 曾庆洋 , 等 . 血清胱抑素 C、尿酸、同型半胱氨酸与急性脑梗死患者颈动脉粥样硬化斑块的相关性分析 [J]. 中国医药科学 , 2022. 12(13): 12155- 158.

[9] 张晓东 . 血清脂蛋白 CysC、Hcy 及 hs-CRP 水平变化与动脉粥样硬化性疾病的相关性分析 [J]. 山西医药杂志 , 2015. 44(24): 2853- 2855.

[10] 陈国栋 , 刘兵荣 , 肖瑾 , 等 . 胱抑素 C、同型半胱氨酸与颈动脉斑块稳定性的相关性 [J]. 中国神经免疫学和神经病学杂志 , 2014.21(1): 32-35.

[11] 王雅琼 , 张斌 . 脑梗死患者血清 Hcy、UA、FBG 和 BP 与颈动脉 粥样硬化斑块的关系 [J]. 江苏医药 , 2016. 42(8): 931-933.

[12] 黄俊士 , 陈向林 , 毛振敏 , 等 . 颈动脉稳定与不稳定斑块急性脑 卒中患者血浆 UA、Lp-PLA2、D-D、Hcy 及 Fbg 的变化观察 [J]. 中国医学创新 , 2019. 6(1): 5-8.

[13] 马龙 , 凡奇 , 杨淼 , 等 . 急性脑梗死患者血清 Hcy、UA 和 CRP水平变化及与颈动脉粥样硬化的关系 [J]. 河北医药 , 2018. 40(8): 1180- 1183.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/66176.html