SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘要】目的分析42例儿童脊髓髓内占位病变的临床特征及相关检查结果,为临床诊治该疾病提供参考。方法回顾性分析2016年1月至2021年1月苏州大学附属儿童医院确诊为脊髓髓内占位病变的42例患儿的临床资料,统计并分析患儿性别、发病年龄、病变部位、病理组织学类型、首发症状、主要症状、体格检查结果,以及X线、CT、MRI及病理检查结果;42例脊髓髓内占位病变患儿均进行手术治疗,并于术后持续随访12个月,统计患儿术前和术后12个月疼痛、二便障碍及运动障碍发生情况。结果42例患儿中男患儿23例,女患儿19例;年龄2个月~14岁,平均(5.63±1.47)岁;病程5 h~11年,平均(3.64±1.21)年。病变部位以腰段最多,颈胸段次之;首发症状以肢体活动障碍最为常见,其次为疼痛;症状则以肢体运动障碍最为常见,其次为腰背痛、腹痛及肢体颈肩疼痛;体格检查以腱反射异常,肌力下降,浅反射消失,步态异常最为常见;42例患儿均进行脊髓MRI检查,其成像显示均存在髓内异常信号区与病变段脊髓出现增粗现象。病理类型以良性肿瘤较为常见;所有患儿均进行手术治疗,其中手术全切24例,次全切4例,部分切除14例,手术全部获得成功,均于术后持续随访12个月,与术前比,术后12个月患者疼痛与运动障碍发生率显著降低(P<0.05);手术前后二便障碍发生率相比,差异无统计学意义(P>0.05)。结论儿童脊髓髓内占位病变多为良性,首发症状多为肢体运动障碍和疼痛,MRI能为其临床诊疗提供可靠依据,而尽早发现、诊断并进行手术治疗,则能够有效减少占位压迫对于脊髓造成的损伤,提高预后质量。

【关键词】脊髓髓内占位病变;临床特征;核磁共振成像

脊髓内部出现的占位性异常病变被称为脊髓髓内占位病变,主要由肿瘤、血肿及炎性肉芽肿所致,由于表达能力的限制,儿童无法像成年人一样准确察觉到自身异常,且难以清晰表达病情[1]。儿童脊髓髓内占位病变所产生的占位会导致脊髓受到压迫,进而产生占位效应,如不及时进行手术切除以解除脊髓受压,则会导致神经功能障碍甚至受损,造成永久性损伤,对患儿后期日常生活造成严重影响[2-3]。由于脊髓髓内占位病变临床表现因受占位位置和病程差异影响而较为多样化,导致诊断难度较高,且容易造成误诊,延误治疗时机[4-5]。本研究回顾性分析苏州大学附属儿童医院收治并确诊的42例脊髓髓内占位病变患儿的临床资料,以进一步丰富临床数据,为后期诊治提供更多数据,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料回顾性分析2016年1月至2021年1月苏州大学附属儿童医院收治并确诊的脊髓髓内占位病变患儿42例的临床资料,其中男患儿23例,女患儿19例;年龄2个月~14岁,平均(5.63±1.47)岁;病程5 h~11年,平均(3.64±1.21)年。本研究经院内医学伦理委员会批准。

1.2检查与手术方法

1.2.1检查方法X线检查:21例患儿进行脊柱X线检查,取仰卧位,以移动式数字摄影X线系统对其颈、胸、腰段部位进行扫描,设置机器参数为电压75 kV,电流500 mA;CT检查:5例患儿行CT检查,取仰卧位,以双层螺旋CT对其颈、胸、腰段部位进行扫描,设置机器参数为电流180 mA,电压120 kV,层厚5.00 mm,层间距5.00 mm;MRI检查:所有患儿均进行脊髓MRI检查,取仰卧位,以磁共振成像系统对患儿全脊柱进行检查,设置机器扫描参数为T1WI:TR/TE=400 ms/13 ms,T2WI:3 500 ms/120 ms,层数5层,层厚5 mm,层间距1 mm,矩阵352×512,采集患儿矢状位与轴位图形,并对图像无法明确辨别的部分患儿进一步进行增强扫描。

1.2.2手术方法42例脊髓髓内占位病变患儿均进行手术治疗,其中手术全切24例,次全切4例,部分切除14例,取术中切除的病变组织,进行病理检查。手术全部获得成功,所有患儿于术后每个月进行1次随访,观察患儿疼痛、二便障碍、运动障碍恢复情况,持续随访12个月。

1.3观察指标①统计42例脊髓髓内占位病变患儿的首发症状、病程、病理特征、病变部位,以及有无疼痛、运动障碍、二便障碍等情况。②统计所有患儿的病变部位分布情况。③统计所有患儿的首要症状、主要症状发生情况。④统计患儿体格检查异常情况。⑤分析患儿X线、CT、MRI检查结果。⑥统计患儿术前和术后12个月疼痛、二便障碍及运动障碍发生情况。

1.4统计学方法通过Excel 2007录入数据,并通过SPSS 22.0统计学软件分析数据,计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

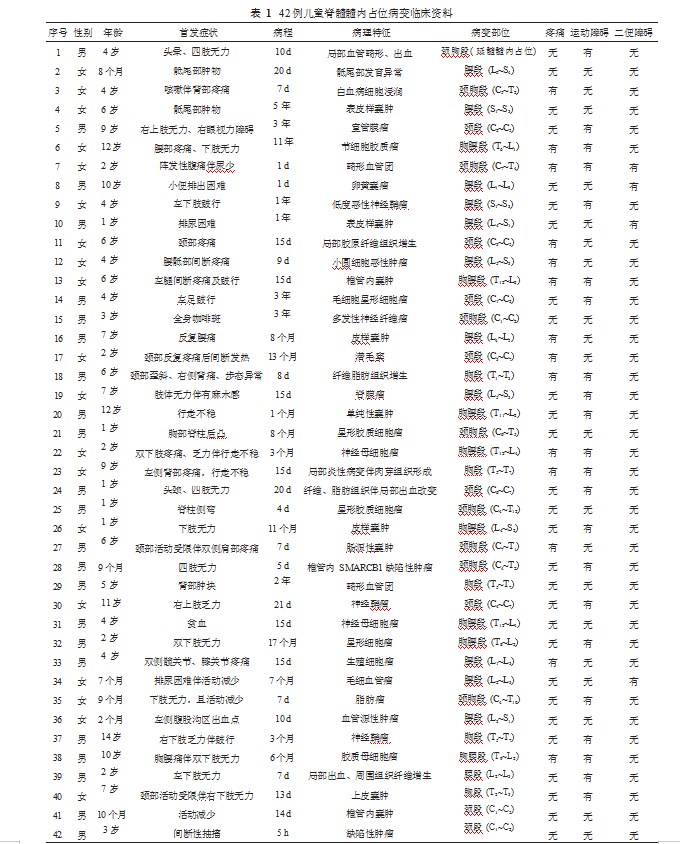

2.1 42例脊髓髓内占位病变患儿临床资料统计统计42例脊髓髓内占位病变患儿的临床资料,包括首发症状、病程、病理特征、病变部位,以及有无疼痛、运动障碍、二便障碍,见表1。

2.2 42例脊髓髓内占位病变患儿病变部位统计42例脊髓髓内占位病变患儿以腰段病变最多,占比为28.57%,颈胸段病变次之,占比为21.43%,见表2。

2.3 42例脊髓髓内占位病变患儿临床症状统计

2.3.1 42例脊髓髓内占位病变患儿首发症状42例脊髓髓内占位病变患儿的首发症状以肢体活动障碍最为常见,发生率为52.38%,其次为疼痛,发生率为33.33%,见表3。

2.3.2 42例脊髓髓内占位病变患儿主要症状42例脊髓髓内占位病变患儿的主要症状以肢体运动障碍最为常见,发生率为59.52%,其次为腰背痛、腹痛及肢体颈肩疼痛,发生率为35.71%,见表4。

2.4 42例脊髓髓内占位病变患儿体格检查对42例脊髓髓内占位病变患儿进行体格检查后发现,以腱反射异常最为常见,发生率为88.10%,其次为肌力下降、浅反射消失及步态异常,发生率为76.19%,见表5。

2.5 42例脊髓髓内占位病变患儿辅助检查结果分析

2.5.1 X线检查21例患儿进行脊柱X线检查,检查结果显示,椎弓根受压、椎板破坏9例,脊柱畸形2例,椎间隙变窄6例,椎管增宽4例。

2.5.2 CT检查5例患儿进行CT检查,检查结果显示,患儿最终成像均显示存在有脊髓肿瘤,所有患儿经CT检查后,均能对病变节段进行定位,且CT影像显示为椎管内占位性病变。

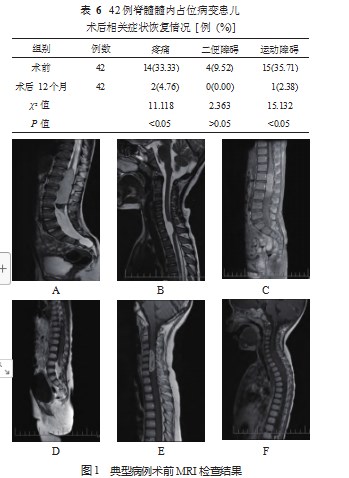

2.5.3 MRI检查所有患儿均进行了MRI检查,检查结果显示,所有患儿均有病变段脊髓增粗和髓内异常信号区。①病例8,男患儿,10岁,术前MRI检查示L1~L3长节段实质性脊髓占位,腰骶部MRI示占位处T2WI表现为稍高信号,脊髓受挤压,脊髓圆锥低位,见图1-A。②病例27,男患儿,6岁,术前MRI检查示C7~T1颈髓腹侧类圆形囊性占位,脊髓受压向背侧移位,见图1-B。③病例33,男患儿,4岁,术前MRI检查示:L1~L3节段脊髓内实质性占位,脊髓受压变形,见图1-C。④病例26,女患儿,1岁,术前MRI检查示:L4~S2节段椎管内索条状占位,增强显示腰骶部椎管内稍低信号占位,边界清晰,见图1-D。⑤病例30,女患儿,11岁,术前MRI检查示:颈髓C4~C7节段索条状占位,MRI增强显示占位高信号,强化明显,边界清晰,见图1-E。⑥病例21,男患儿,1岁,术前MRI检查示:颈胸髓C6~T5长节段脊髓内索条状占位,MRI增强显示为低信号,强化不明显,边界不清,见图1-F。2.5.4 42例脊髓髓内占位病变患儿病理检查所有患儿均进行手术治疗,并于术后进行病理检查,病理结果显示:畸形血管团、表皮样囊肿、椎管内囊肿、皮样囊肿、星形胶质细胞瘤、神经母细胞瘤、神经鞘瘤各2例;局部血管畸形、出血、骶尾部发育异常、白血病细胞浸润、室管膜瘤、节细胞胶质瘤、卵黄囊瘤、低度恶性神经鞘瘤、局部胶原纤维组织增生、小圆细胞恶性肿瘤、毛细胞星形细胞瘤、多发性神经纤维瘤、潜毛窦、纤维脂肪组织增生、脊膜瘤、单纯性囊肿、局部炎性病变伴肉芽组织形成、纤维与脂肪组织伴局部出血改变、肠源性囊肿、椎管内SMARCB1缺陷性肿瘤、星形细胞瘤、生殖细胞瘤、毛细血管瘤、血管源性肿瘤、胶质母细胞瘤、局部出血、周围组织纤维增生、上皮囊肿、缺陷性肿瘤各1例。

2.6 42例脊髓髓内占位病变患儿术后相关症状恢复情况与术前比,术后12个月患者疼痛、运动障碍发生率均显著降低,差异均有统计学意义(均P<0.05);手术前后二便障碍发生率相比,差异无统计学意义(P>0.05),见表6。

3讨论

脊髓髓内占位病变指脊髓内的肿瘤,对脊髓的位置存在压迫性,具有占位效应。随着影像学技术的发展,脊髓肿瘤的定位和定性已可以得到较为明确的诊断。脊髓内肿瘤较大时,神经系统受损严重,且手术时稍有损伤便会导致瘫痪,因此临床对于脊髓内占位病变多主张早诊断、早治疗的原则,通过显微外科手术切除病变,可得到较好的治疗效果。

本次研究中经统计发现,脊髓髓内占位病变患儿的临床症状以肢体障碍与疼痛最为常见。疼痛多为钝痛或放射性疼痛,极少数患儿则表现为神经根痛;脊髓外肿瘤早期明显症状多为肿瘤部位的明确神经根痛,而髓内肿瘤所导致的疼痛水平相对较轻且范围较为模糊,部分患儿可能被诊断为消化系统疾病,因此对于婴幼儿的不明确疼痛,需进行充分检查,以避免因误诊而延误治疗[6]。肢体障碍主要表现为肢体无力、跛行等,这是由于肿瘤在患儿髓内呈偏心性生长时,患儿外部表现便是肢体的不对称性无力,而颈段占位病变则会导致自上而下的进行性乏力或肌肉萎缩[7]。

对于儿童脊髓髓内占位病变,其诊断难点主要在于儿童的临床表达能力不佳,且患儿合作性较差,无法顺利实施检查,导致某些临床症状不典型的脊髓髓内占位病变易被忽视抑或是漏诊。X线检查能够大致提示新生肿物占位范围,但其准确率较低;而CT检查能够更为清楚地显示肿瘤囊变部位,但对于肿瘤的范围与大小均存在有一定的影像局限性;MRI由于具有高度的软组织分辨能力,以及能够多角度成像的特点,对于肿瘤的诊断与鉴别具有优越性,再结合增强扫描及平扫,使其能够进一步鉴别髓内肿瘤的病理类型[8-9]。因此,对于儿童脊髓髓内占位病变而言,MRI检查是占位肿物定位及定性诊断更为可靠的方法。而手术治疗则能够通过切除占位病变,从而改善脊髓髓内占位病变的相关症状。本研究对42例脊髓髓内占位病变患儿手术后对组织进行了病理检测,其检测结果显示,42例脊髓髓内占位病变患儿中有31例为不同性质的肿瘤,多为良性肿瘤,如表皮样囊肿、皮样囊肿等为先天性良性肿瘤,由于其首发症状比较隐匿且缺乏典型性,诊断难度较高,且临床症状的多样化,导致确诊难度较高。而星形胶质细胞瘤、神经母细胞瘤等恶性肿瘤体积增长速度较快,容易导致更为严重的神经功能障碍;此外,由于恶性肿瘤还能够在蛛网膜下腔进行扩散,进一步造成蛛网膜病变[10]。

临床治疗脊髓髓内占位病变常采用显微外科切除手术进行治疗,疾病早期患者神经系统仍处于良好状态,积极进行手术治疗可切除肿瘤,并减少对患者脊髓的损伤。本研究中,术后12个月患者疼痛、运动障碍发生率均显著低于术前,表明通过手术治疗可安全地切除肿瘤,改善患者神经功能。

综上,儿童脊髓髓内占位病变其首发症状多为肢体活动障碍以及疼痛,括约肌功能障碍也出现较早,而MRI检查则能够更好地为医师的临床诊断提供可靠依据,面对存在腰背部疼痛、肢体活动障碍,下肢感觉异常、肌肉萎缩儿童,可优先考虑进行脊髓MRI检查,以尽早发现、诊断并进行手术治疗,从而减少占位压迫对于脊髓造成的损伤,提高预后质量。

参考文献

[1]菅凤增,王兴文.分子病理诊断时代脊柱脊髓肿瘤的诊断与治疗[J].中国现代神经疾病杂志,2022,22(8):651-654.

[2]张文,孙超,易进,等.少儿型“特发性”脊柱侧凸椎管内神经轴畸形发生率及相关临床特征分析[J].中华解剖与临床杂志,2019,24(3):263-267.

[3]张丽娜,李明会,邵楠楠,等.儿童髓上皮瘤1例报告及文献复习[J].中国实用神经疾病杂志,2016,19(8):131-132.

[4]曲龙,吴锦斌.脊髓内占位性病变的MRI诊断及鉴别诊断[J].影像研究与医学应用,2020,4(17):101-103.

[5]李红敏,钱伟军.髓内室管膜瘤MRI影像表现[J].中国实用神经疾病杂志,2018,21(8):895-897.

[6]王鹏程,张超才,李俊驹,等.脊髓髓内肿瘤显微外科治疗[J/CD].中华脑科疾病与康复杂志(电子版),2019,9(4):231-233.

[7]孔德生,刘伟豪,张耀武,等.弥散张量成像对颈髓髓内肿瘤手术切除程度判断的初步研究[J].中华神经外科杂志,2021,37(10):976-980.

[8]高颜鹏,王玲娟,马许宁,等.脊髓髓内转移性肿瘤MRI征象表现及其诊断价值分析[J].中国CT和MRI杂志,2021,19(3):142-144.

[9]马文超,唐晓平.髓内神经鞘瘤误诊病例报告并文献复习[J].临床误诊误治,2015,28(9):21-23.

[10]周刚,饶家声,高俊.弥散张量成像在脊髓髓内肿瘤诊断和治疗中应用的研究进展[J].中华神经外科杂志,2022,38(9):956-959.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/62545.html