SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘要】目的 探讨两种不同腹腔镜疝修补术治疗腹股沟疝患者的疗效及其对疼痛、炎症因子水平的影响,为临床治疗该疾病提供 依据。 方法 按照随机数字表法将 2018 年 3 月至 2021 年 3 月苏州市吴江区中医医院(苏州市吴江区第二人民医院)收治的腹股沟疝患 者 80 例分为两组, 各 40 例。对照组患者行腹腔镜下经腹腔腹膜前疝修补术( TAPP ) 进行治疗, 观察组患者行腹腔镜全腹膜外疝修补术 ( TEP ) 进行治疗。两组患者术后均随访 1 年。比较两组患者手术相关指标(术中出血量、住院时间、手术时间、首次下床活动时间) , 术后 1 、3 、7 d 及 3 、12 个月的简版 McGill 疼痛问卷( SF-MPQ)评分,术前和术后 1 d 血清白细胞介素 -6 ( IL-6 ) 、白细胞介素 - 10 ( IL- 10 )、皮质醇( Cor )、 β- 内啡肽(β-EP ) 水平, 以及术后 1 年内复发、并发症发生情况。 结果 与对照组比, 观察组患者首次下床 活动时间显著缩短(P<0.05 ) ;两组患者术中出血量、住院时间、手术时间经比较, 差异均无统计学意义(均 P>0.05 ); 术后 1 、3 、7 d 及 3 、12 个月两组患者 SF-MPQ 评分呈先升高后降低趋势, 观察组患者术后 1 、3 、7 d SF-MPQ 评分均显著低于对照组;与术前比, 术后 1 d 两组患者血清 IL-6 、IL- 10 、Cor 、β-EP 水平均显著升高, 但观察组患者血清 Cor 、β-EP 水平较对照组显著降低(均 P<0.05 ) ;而两组 患者术后 3 、12 个月 SF-MPQ 评分, 术后 1 d 血清 IL-6 、IL- 10 水平及术后 1 年内复发率、并发症总发生率经比较, 差异均无统计学意义 (均P>0.05 )。 结论 TAPP 与 TEP 治疗腹股沟疝的效果相当且安全性均较高,其中 TEP 治疗腹股沟疝患者可有效缩短首次下床活动时 间,减轻手术所引起的疼痛,且手术应激反应较轻。

腹股沟疝是临床上较为常见且多发的一种腹部外科疾 病,通常发生在腹股沟区,即大腿根部的三角区域,以腹 直肌外侧缘和髂前上棘形成的水平线为上界,以腹直肌外侧缘为内界,以腹股沟韧带为下界,是指机体腹腔内的脏 器向外突出于皮下,进而形成的一种包块。目前手术是临 床唯一且有效的治疗方法,其中较为常用的是腹腔镜下经腹腔腹膜前疝修补术(TAPP),该手术主要通过腹腔进入 到腹膜前间隙,采用补片修补腹膜缺损,可减少对腹股沟 区其他解剖结构产生影响,治疗效果较好,但剪开腹膜时 可能对腹壁神经造成损伤,增加患者的疼痛程度 [1] 。腹腔 镜全腹膜外疝修补术(TEP)的修补原理与 TAPP 术相同, 可在腹膜外通过观察孔将补片置入,无需经过患者的腹 腔,可有效减少手术对机体组织造成的创伤 [2] 。但两种不 同腹腔镜疝修补术的治疗效果及对患者预后的影响不同, 加之对两种手术治疗方案的疗效尚未形成共识,故本研究 旨在探讨应用 TAPP 与 TEP 两种不同腹腔镜疝修补术治 疗腹股沟疝患者的临床应用效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取 2018 年 3 月至 2021 年 3 月苏州市 吴江区中医医院(苏州市吴江区第二人民医院)收治的腹 股沟疝患者 80 例,按照随机数字表法将其分为两组,各40 例。对照组患者中男性 35 例,女性 5例;年龄 30~77 岁,平均(54.11±5.52)岁;直疝 13 例,斜疝 27例;双 侧疝 9 例,单侧疝 31 例。观察组患者中男性 34 例,女 性 6例; 年龄 27~75 岁, 平均(53.46±5.38)岁;直疝 14 例,斜疝 26 例;双侧疝 8 例,单侧疝 32 例。两组患者 一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间具有 可比性。诊断标准:参照《成人腹股沟疝诊疗指南( 2014 年版)》[3] 中的相关诊断标准。纳入标准:符合上述诊断 标准者;耐受手术且无手术禁忌证者;既往不存在腹部手 术史者;肝、肾功能及血常规均无异常者等。排除标准: 合并凝血功能障碍者;伴有肝硬化、腹腔积液、尿毒症等 疾病者;长期使用慢性皮质醇激素、抑制剂或免疫调节剂 者等。本研究已经院内医学伦理委员会批准,所有患者及 家属均签署知情同意书。

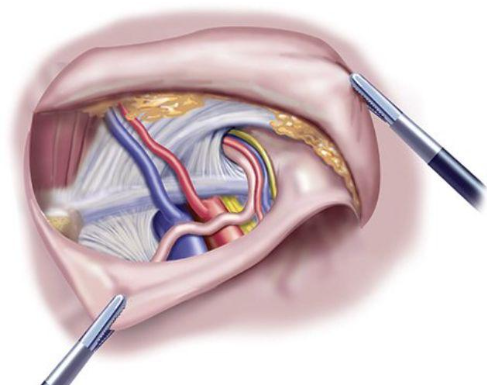

1.2 手术方法 对照组患者行 TAPP 术治疗,给予患者 全身麻醉后进行常规消毒铺巾,取平卧位,保持头低脚高 并向健侧稍稍倾斜( 15°~30°),在脐孔处穿刺置入 10 mm 套管作为观察孔,建立二氧化碳(CO2 )气腹并将气腹压 调整为 12 mmHg( 1 mmHg=0. 133 kPa),借助其视野在左 右腹直肌外缘平脐处作 5 mm 的操作孔,在疝环口上缘 2 cm 处打开腹膜,并将其分离,之后将腹膜前间隙充分 游离,并充分分离未进入阴囊的直疝或斜疝,部分分离深 入的疝,将 10 cm×15 cm 补片置入并充分展平且完全覆盖 腹股沟管内环和直疝三角,修补后采用福爱乐生物胶水进 行固定,随后采用 3-0 可吸收线进行缝合,将腹膜关闭检 查无血后排出 CO2 。观察组患者行 TEP 术治疗,给予患 者全身麻醉后进行常规消毒铺巾,取平卧位,保持头低脚 高并向健侧稍稍倾斜( 15°~30°),在脐下作 10 mm 切口,切开皮肤皮下组织,显露腹直肌前鞘并切开,拉开腹直肌 并显露后鞘,于后鞘表面进入腹直肌后间隙,置入 10 mm 套管,以此为观察孔,气腹的建立同对照组,操作孔作 于脐与耻骨联合上下 1/3 处,大小为 5 mm ,顺着上述间 隙向下进行分离,直至耻骨梳韧带,充分分离 Retzius 和 Bogros 间隙, 向内游离直至耻骨联合终点, 向外游离直 至髂前上棘外缘,将腹股沟韧带、髂血管等完全暴露,将 精索腹壁化,处理疝囊时,方法同对照组,从观察孔置入 10 cm×15 cm 补片并充分展平,完全覆盖肌耻骨孔,无需 固定,后续操作同对照组。两组患者术后均随访 1 年。

1.3 观察指标 ①手术相关指标。记录并比较两组患者术 中出血量、住院时间、手术时间、首次下床活动时间。②简版 McGill 疼痛问卷(SF-MPQ)评分 [4] 。分别于术后 1、 3、7 d 及 3、12 个月,采用 SF-MPQ 评分评估两组患者疼痛 程度,分为 3 个量表,主要包括现时疼痛强度、疼痛分级 指数及视觉模拟疼痛量表,总分 0~60 分,评分与疼痛程 度成正比。③血清白细胞介素 -6 ( IL-6)、白细胞介素 - 10 ( IL- 10)、皮质醇(Cor )、β- 内啡肽(β-EP)水平。分别 于术前和术后 1 d,采集两组患者空腹静脉血 5 mL,以 3 000 r/min 转速离心 10 min 后取血清,血清 IL-6、IL- 10、 Cor、β -EP 水平采用酶联免疫吸附实验法检测,均采用上 海润裕生物科技有限公司提供的试剂盒。④并发症及复发 情况。观察并比较两组患者术后 1 年内阴囊水肿、补片感 染、尿潴留、肠梗阻、慢性疼痛等并发症的发生情况,同 时统计复发情况。

1.4 统计学方法 采用 SPSS 20.0 统计学软件分析数 据,计数资料以 [ 例 (%)] 表示,采用 χ2 检验;计量资料 经 K-S 检验均符合正态分布,以 ( x ±s) 表示,采用 t 检 验,多时间点比较采用重复测量方差比较,两两比较采用 SNK-q 检验。以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者手术相关指标比较 与对照组比,观察 组患者首次下床活动时间显著缩短,差异有统计学意义 ( P<0.05 );两组患者术中出血量、住院时间、手术时间经比较,差异均无统计学意义(均 P>0.05),见表 1.

2.2 两组患者 SF-MPQ 评分比较 术后 1、3、7 d 及 3、12 个月两组患者 SF-MPQ 评分呈先升高后降低趋势,且术后 1、3、7 d 观察组较对照组显著降低,差异均有统计学意 义(均 P<0.05 );而两组患者术后 3、12 个月 SF-MPQ 评 分经比较,差异均无统计学意义(均 P>0.05),见表 2 。

2.3 两组患者血清 IL-6、IL-10、Cor、β-EP 水平比较 相 较于术前,术后 1 d 两组患者血清 IL-6、IL- 10、Cor、β -EP 水平均显著升高,但观察组血清 Cor、β-EP 水平较对照组 显著降低,差异均有统计学意义(均 P<0.05 ); 而两组患 者血清 IL-6、IL- 10 水平经比较,差异均无统计学意义(均 P>0.05),见表 3.

2.4 两组患者术后并发症及复发情况比较 术后 1 年内, 两组患者复发率、并发症总发生率经比较,差异均无统计 学意义(均 P>0.05),见表 4.

腹股沟疝的临床症状通常是在腹股沟区出现一个较为 突出的可复性肿块,在发病初期肿块较小,患者可感觉有 轻微的坠胀感,随着疾病的进展,肿块随之逐渐增大,患 者可能出现较严重的疼痛症状。随着微创和腹腔镜的发展 和进步, TAPP 与TEP 被广泛应用于临床中, 两种术式均通 过在腹膜前间隙置入补片的方式,对薄弱部位进行修补, 筋膜和前方肌层均会对腹腔内的压力产生缓冲作用,可安 全有效地治疗所有腹股沟疝;另外,两者均可将患者的双 侧疝、隐匿性疝等清晰显示,可有效避免对患者血管和神经的损伤 [5-6]。

TAPP 与 TEP 的区别主要在于如何进入腹膜前间隙, TEP 通过腹膜外途径进入间隙,而 TAPP 通过腹腔进入间 隙。 TAPP 在操作过程中所需游离面与操作空间相对较大, 分离前腹膜的过程中对周围脏器产生的影响较大,患者术 后疼痛感较强烈, 且能够开始下床活动的时间相对较晚 [7]。 TEP 不需要经过腹腔即可进入腹膜前间隙,在腹膜外置入 补片,术中创伤小,患者的术后恢复较快,还可有效降低 感染的风险 [8] 。本研究中,观察组患者术后首次下床活动 时间较对照组显著缩短,术后 1 年内,两组患者复发率、 并发症总发生率经比较, 差异无统计学意义, 表明TAPP 与 TEP 治疗腹股沟疝的效果相当且安全性均较高,其中 TEP 治疗腹股沟疝患者可有效缩短首次下床活动时间,有助于 患者尽快恢复。

腹股沟疝患者术后常出现暂时性的疼痛,部分患者 可能出现反复发作或持续存在的疼痛,可能与置入补片造 成的炎症反应或手术过程对机体神经造成的损伤等有关; SF-MPQ 评分可对患者的疼痛程度进行全面的评估,反映 患者疼痛程度的改善情况;腹股沟疝患者在手术过程中可 对机体产生刺激,促使患者出现应激反应,并释放大量的 炎症因子 [9]。TAPP 在腹腔内剪开腹膜时, 电剪刀可能会损 伤腹壁神经引起术后疼痛,并且在手术过程中由于麻醉药 物和镇痛药物的使用,可能使患者术后 1 d 的疼痛程度有所减轻,但在术后 3 d 时镇痛、麻醉药物的作用消失,可能 出现短暂的疼痛加重症状, 随后逐渐减轻。而 TEP 操作过 程中只需将补片从观察孔置入,经过隧道直观分离腹膜前 间隙,可降低腹膜对手术视野造成的阻隔,提升视野清晰 度,进而可减少对周围组织造成的损伤,减轻手术所引起的疼痛, 并减少对机体产生的刺激, 减轻机体应激反应 [10]

本研究结果显示,术后 1、3、7 d 观察组患者 SF-MPQ 评 分均显著低于对照组, 术后 1 d 观察组患者血清 Cor、β-EP 水平均显著低于对照组, 表明 TEP 治疗腹股沟疝患者可有 效减轻手术所引起的疼痛,减轻机体应激反应。

综上, TAPP 与 TEP 治疗腹股沟疝的效果相当且安全 性均较高, 其中 TEP 治疗腹股沟疝患者可有效缩短首次下 床活动时间,缓解患者短期内的疼痛程度,且应激反应较 轻,但本研究的样本量较小,仍需临床进一步开展大样本 量深入研究。

参 考 文 献

[1] 李厚泽 , 綦晓龙 . 腹腔镜经腹腹膜前疝修补术中缝合疝缺损联合负压引流的应用价值 [J]. 成都医学院学报 , 2021. 16(3): 337-340.

[2] 肖强 , 曾军 , 梁海飞 , 等 . 不同术式的疝修补术治疗成人腹股沟疝后的临床疗效观察 [J]. 河北医学 , 2017. 23(4): 603-607.

[3] 中华医学会外科学分会疝和腹壁外科学组 , 中国医师协会外科医师分会疝和腹壁外科医师委员会 . 成人腹股沟疝诊疗指 南 (2014 年版 )[J]. 中华外科杂志 , 2014. 52(7): 481-484.

[4] 李君 , 冯艺 , 韩济生 , 等 . 中文版简版 McGill 疼痛问卷 -2 的制定与多中心验证 [J]. 中国疼痛医学杂志 , 2013. 19(1): 42-46.

[5] 吕正耀 , 熊治国 , 丁丁 . 3 种手术方式治疗腹股沟疝的临床疗效及安全性对比分析 [J]. 空军医学杂志 , 2017. 33(4): 246-248. 282.

[6] 何苗 , 曾心雨 , 刘杰锋 . 腹腔镜腹膜前疝修补和全腹膜外疝修补术治疗腹股沟疝的优劣比较 [J]. 中国现代手术学杂志 , 2020.24(1): 71-75.

[7] 李胜君 , 祁燕红 . 腹腔镜经腹腹膜前疝修补术与完全腹膜外疝修补术的疗效对比 [J/CD]. 中华疝和腹壁外科杂志 ( 电子版), 2018. 12(3): 207-210.

[8] 李义亮 , 王志 , 克力木 , 等 . 腹腔镜完全腹膜外补片植入术与Lichtenstein 无张力疝修补术治疗腹股沟疝的疗效对比研究 [J]. 中华胃肠外科杂志 , 2017. 20(8): 928-931.

[9] 黄翠景 , 吴永丰 , 刘兴洲 . 无张力疝修补术与腹腔镜全腹膜外疝修补术治疗老年腹股沟疝的临床效果及安全性评价 [J]. 中国医 刊 , 2021. 56(4): 439-442.

[10] 蒋厚记 , 冯宏俊 , 刘玮玮 . 腹腔镜疝修补术中不同入路治疗腹股 沟疝康复效果及安全性对比分析 [J]. 中国医师进修杂志 , 2021. 44(1): 53-57.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/60951.html