SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的 观察中药消风散加味治疗湿热证婴幼儿特应性皮炎的机制研究。方法 选取 2019 年 9 月至 2022 年 4 月苏州市中医医 院收治的特应性皮炎患儿 80 例为研究对象,按照入院先后顺序编号,采用随机数字表法将患儿随机分为研究组( 40 例)和对照组( 40 例) 。对照组患儿采用西医治疗,研究组患儿采用消风散加味治疗。比较两组患儿免疫球蛋白 E (IgE)水平、湿疹面积及严重程度指数 ( EASI ) 评分、瘙痒程度评分和疗效指数。 结果 研究组患儿 IgE 水平、 EASI 评分、瘙痒程度评分优于对照组(均 P<0.05 ) ;研究组患 儿临床疗效优于同期对照组(P<0.05 )。 结论 中药消风散加味治疗湿热证婴幼儿特应性皮炎可明显改善患儿皮肤瘙痒程度,降低血清 IgE 水平,减小皮损面积,减轻患儿痛苦。

关键词: 消风散; 加味治疗; 特应性皮炎; 婴幼儿

特应性皮炎( atopic dermatitis, AD) , 又称特应性湿 疹、异位性皮炎等,发病有一定的遗传因素。AD 患儿可 同时合并有呼吸系统变态反应症状,如哮喘、过敏性鼻炎 或仅有皮肤病而不合并呼吸系统变态反应症状。在 20 世 纪 50 年代就有学者观察到 AD 患儿 I 型变态反应与湿疹 反应同时存在,接触到变应原可能诱发 AD 的皮损发作, 对于此类 AD 患儿中常伴有环境变应原的特异免疫球蛋白 E (IgE)。 AD 是一种慢性、反复性皮肤病,不能治愈, 需要长期控制。我国 12 个城市 1~12 月婴儿 AD 患病率达 30.48%; 1~7 岁儿童 AD 患病率达到 12.94%[1] 。本研究主 要为观察中药消风散加味治疗湿热证婴幼儿特应性皮炎的 临床疗效,现报道如下。

1 资料与方法

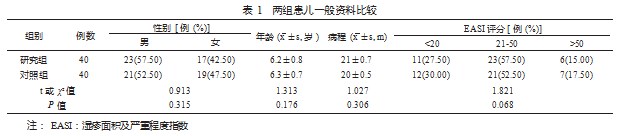

1.1 一般资料 选取 2019 年 9 月至 2022 年 4 月苏州市 中医医院收治的特应性皮炎患儿 80 例为研究对象,按照 入院先后顺序编号,采用随机数字表法将患儿随机分为研 究组(40 例)和对照组(40 例)。两组患儿性别、年龄、 病程、湿疹面积及严重程度指数(EASI)评分等一般资料 比较均无统计学意义(均 P>0.05),具有可比性,见表 1。 纳入标准: ①年龄 2~7岁; ②符合特应性皮炎的西医临床 诊断标准并经临床确诊:临床表现为皮肤瘙痒,屈侧皮炎 湿疹史,血清 IgE 增高 [2] 。③符合湿热证特应性皮炎的中 医临床诊断标准并经临床确诊:参照中华人民共和国中医 药行业标准《中医病症诊断疗效标准》(ZY/T001.8-94 )[3] 。 ④无自身免疫性疾病。⑤非接触性皮炎、脂溢性皮炎患 儿。⑥在接受治疗前 1 个月未服用过对皮炎有影响的如糖 皮质激素、抗生素等药物,且在治疗期间停止与该病相关 的任何其他疗法。排除标准:①近期接受过该类疾病系统 治疗者,3个月内参与其他临床试验者;②合并有心血管、 脑血管、肝、肾和造血系统等严重原发性疾病患儿;③对 研究采用药物过敏者;④不能坚持治疗和依从性差、不 遵从医嘱者;⑤谷丙转氨酶( ALT)或谷草转氨酶(AST) 大于正常上限 2 倍,或肌酐超过正常上限者。研究经南京 中医药大学附属苏州市中医医院医学伦理委员会审批通 过。患儿父母或法定监护人知情同意并签署知情同意书。

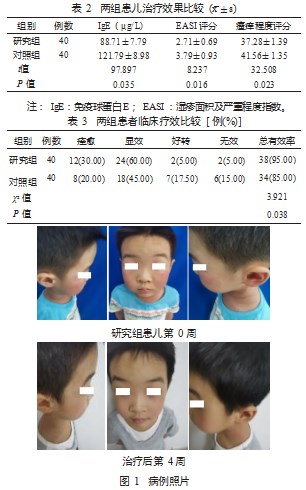

1.2 治疗方法 将符合诊断标准的 2~7 岁湿热证特应性 皮炎患儿分为消风散加味治疗的研究组和氯雷他定糖浆治 疗的对照组,两组患儿治疗、观察时间均为 4 周。

研究组: 消风散加味水煎剂内服, 2 次 /d, 100 mL/ 次, 连服 4 周。方剂组成: 当归 6 g、生地 6 g、防风 6 g、蝉蜕 3 g、知母 6 g、荆芥 6 g、甘草 3 g。若纳少、纳不香者, 加 陈皮 6 g; 若大便干结者, 加枳壳 6 g、生山楂 6 g; 若瘙痒 剧烈,搔抓不止者,加苦参 6 g、乌蛇 6 g。对照组:予以 口服氯雷他定糖浆(Schenng-PloughLabo N.V.,进口药品注 册证号: H20170182 ,规格: 1 mL ∶ 1 mg) 治疗, 1 次 /d, 体重 <30 kg 患儿 5 mL/ 次,体重 >30 kg 患儿 10 mL/ 次, 连服 4 周。治疗过程中及时了解患儿病情进展。观察两组 患儿治疗前、后 4 周疗效指标,检测静脉血清 IgE 水平。

1.3 评定标准

1.3.1 疗效判定 参考 EASI 评分法 [3], 从以下几个方面评 级。①临床症状评分:临床表现分为 4 项:红斑(E), 硬 肿(水肿)/ 丘疹(I),表皮剥脱(Ex),苔藓化(L)。每 一项临床表现的严重度以 0~3 分记分(0=无,1=轻,2=中, 3=重)。各种症状分值之间可记半级分,即 0.5。②临床表 现面积大小评分:将全身分为 4 个部位,头 / 颈(H), 上 肢(UL),躯干(T),下肢(LL)。头 / 颈部为 20%,上 肢 20%, 躯干 30%, 下肢 30%。头 / 颈部(E+I+Ex+L )× 面积 ×0.2,下肢为(E+I+Ex+L ) × 面积 ×0.3。各部分分 值相加即为 EASI 皮损症状严重程度的总分。③ IgE 水 平。治疗结束后,采取空腹肘静脉血,3 000 r/min 转速离 心 15 min,取血清,采用荧光酶免疫分析法( fluorescent enzyme immunoassay,FEIA)检测特异度 IgE 抗体指标。 1.3.2 疗效判定标准 参照《中国特应性皮炎治疗指南 ( 2020 年版)》,治愈:皮肤损害消退,自觉症状消失。显 效:皮损消退 <90%, ≥ 60% ;好转:皮损消退 <60%, ≥ 20% ;无效:皮损消退 <20%。

1.3.3 评价方法 参照中华人民共和国中医药行业标准 《中医病症诊断疗效标准》[4] ( ZY/TOO1.8-94)计算治疗前、 后积分改善率。疗效指数( n )=[(治疗前总积分 - 治疗后 总积分)/ 治疗前总结分 ]×100%。

1.3.4 统计学方法 采用 SPSS 22.0 统计软件处理,计数 资料以 [ 例 (%)] 表示,采用 χ2 检验;计量资料以 ( x ±s) 表示,采用 t检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患儿治疗效果比较 研究组患儿静脉血清 IgE 水平、EASI 评分、瘙痒程度评分 [4] 均少于同期对照组 (均 P<0.05),见表 2。

2.2 两组患儿临床疗效比较 研究组患儿临床总有效率 明显高于对照组(P<0.05),见表 3。

2.3 计算治疗前、后积分改善率 研究组患儿改善率为 88.82%,对照组患儿改善率为 67.49%,研究组患儿改善 率明显高于对照组。

3 讨论

特应性皮炎是临床常见皮肤病, 以皮肤干燥、湿疹样皮 损和剧烈瘙痒为基本特征。多数患儿自出生即发病且反复发 作,其父母常有过敏性疾病史(如哮喘、荨麻疹等) 。好发 于肘窝、腘窝等处, 与中医学文献中记载的“四弯风”相类 似。如《医宗金鉴 - 外科心法》 [5] 记载: “四弯风生在两腿 弯、脚弯, 每月发一次, 形如风癣, 属风邪袭人腠理而成, 其 痒无度, 搔破津水形如湿癣。”赵炳南称此病为“顽湿”[6]。

此病多因禀赋不耐, 饮食失节, 或过食辛辣荤腥之物, 脾胃受损, 失其健运, 湿热内生, 又兼外受风湿热邪, 内外 两邪相搏, 风湿热邪浸淫肌肤而发病。由于反复发作、缠绵 不已, 致使脾虚血燥、肌肤失养。《医宗金鉴 - 血风疮》 [5] 指出: “此证由肝、脾二经湿热, 外受风邪, 袭于皮肤, 郁 于肺经, 致遍身生疮。形如粟米, 瘙痒无度, 抓破时, 津脂 水浸淫成片, 令人烦躁、口渴、瘙痒, 日轻夜甚。”此病的 发生与心、肺、肝、脾四经的病变有密切的关系。

此次研究运用的消风散出自《外科正宗》[7] ,为治风 剂,具有疏风除湿、清热养血之功效。见皮肤瘙痒, 如疹出色红, 或遍身云片斑点, 抓破后渗出津水, 舌苔白或黄, 脉 浮数。临床常用于治疗急性荨麻疹、湿疹、过敏性皮炎、 药物性皮炎、神经性皮炎等属于风热或风湿所致者。

此次研究中作为君药的防风发挥着重要的作用。防风 是一味解表药,在我国中医药事业实践中有 2 000 多年的 历史,可见其药用历史久远,临床作用广泛,是我国中医 药饮片的重要组成部分。《神农本草经》[8] 中将其列为上 品,可见其极高的药用价值。其味辛而微温,归肝、脾、 膀胱经,有祛风解表、胜湿止痛、止痉等功效 [9] 。防风被 称为“治风通用药”,在许多中药复方中用作重要组成药 味。防风作为伞形科植物,其中含有的色原酮类化合物被 认为是最重要的有效活性成分,它们不但具有镇痛、解热 作用,还能介导免疫调节活动,防风能够提高免疫系统功 能。荆芥性微温,具有辛温解表散温的功效,临床运用非 常广泛。阙昌田等 [10] 研究发现荆芥 - 防风药对的正丁醇 提取物和乙酸乙酯提取物均具有一定抗过敏作用,通过这 两组提取物的化学成分进行对比分析,发现其抗过敏作用 的药效物质为香豆素类和黄酮类,其中两种提取物中的主 要成分是升麻苷。 Choi 等 [11] 研究表明, 荆芥萃取物对 2, 4- 二硝基氯苯(DNCB)诱导的过敏性皮炎(AD)小鼠 具有良好的治疗作用,可以明显抑制 AD 小鼠皮肤表皮层 及真皮层增厚, 降低血清 IgE、TNF-α、IL-6 水平, 抑制核 转录因子NF-κB 与促分裂原活化蛋白激酶的激活而发挥对 抗过敏性炎症的作用。由此为消风散调节患儿血清 IgE 水 平的机制提供依据。

荆芥、防风均常用于治疗外感表证,对外邪(风寒) 闭郁较盛者, 荆芥与防风常相须为用, 即如《本草求真》 [12] 曰: “宣散风邪,用以防风之必兼用荆芥”。乌蛇具有祛 风、通络、止痉的功效,现代临床报道乌梢蛇与防风、当 归等配伍可用于治疗湿疹。研究发现乌梢蛇水溶性部位比 醇溶性部位的药效活性强,此研究亦为临床上运用煎煮乌 梢蛇提供科学依据 [13]。蝉蜕味甘咸性凉, 质轻善散具有疏 风、透疹、止痒等功效 [14]。当归养血活血, 生地、知母滋 阴凉血,甘草调和诸药,改善药物口味。整体用药处方较 为清淡,符合吴门医派用药“清”“轻”的特点,用药期 间监测患儿血常规、肝肾功能未见明显异常,可见用药副 作用少,让幼儿基本都能接受,进而坚持遵循治疗方案。

采用消风散加味治疗婴幼儿特应性皮炎,是针对幼儿 体制进行系统调理,治疗期间做好患儿及家长的宣教。瘙 痒甚者可以用中药口服后的药渣煎水外洗湿敷,注意水温 不宜过高。忌过度搔抓,过度出汗,过度暴晒,宜穿棉质 宽松衣服。平日注意皮肤保湿,选用适合又安全的洗护用 品对患儿皮肤进行护理。日常宜多吃蔬菜,营养均衡,忌 食辛辣海鲜,易过敏物质,尽量避免接触过敏原(物质)及减少皮肤刺激。同时注意不要过度忌口,造成患儿营养 不良。 AD 是一种慢性复发性皮肤病,对患儿及家长要做 好沟通,建立良好的依从性,让患儿遵医嘱用药。病情反 复时切忌慌乱,根据症状及时调整用药,做好病情记录管 理,最终达到医患共赢。

综上所述, 消风散加味治疗婴幼儿特应性皮炎效果佳, 可以有效降低患儿血清 IgE 水平, 改善患儿皮损面积、瘙痒 程度, 用药期间患儿耐受性好, 无明显副作用, 值得应用。

参考文献

[1] GUO Y, ZHANG H, LIU Q, et al. Phenotypic analysis of atopic dermatitis in children aged 1-12 months: elaboration of novel diagnostic criteria for infants in China and estimation of prevalence[J]. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019, 33(8):1569-1576.

[2] 赵辨 . 湿疹面积及严重程度指数评分法 [J]. 中国皮肤科杂志 , 2004, 37(1): 3-4.

[3] 中华人民共和国中医药行业标准《中医病症诊断疗效标准》 [S].(ZY/TOO1. 8-94): 253.

[4] 中华医学会皮肤性病学分会免疫学组 , 特应性皮炎协作研究中心 . 中国特应性皮炎诊疗指南 (2020 版 )[J]. 中华皮肤科杂志 ,2020, 53(2): 81-88.

[5] 李广冀 . 基于数据挖掘技术分析当代中医名家湿疹验方经验研究 [D]. 南京 : 南京中医药大学 , 2016.

[6] 赵炳南 . 中国治疗湿疹性皮肤病的经验 [J]. 人民军医 , 1956(11):17- 18.

[7] 宋佳怡 , 袁卫玲 . 湿疹与外感六淫相关性的古医籍研究 [J]. 辽宁中医杂志 , 2016, 43(4): 726-728.

[8] 史磊 , 孟祥才 , 曹思思 , 等 . 防风的本草溯源 [J]. 现代中药研究与实践 , 2021, 35(4): 93-97.

[9] 中国药典委员会 . 中华人民共和国药典 ( 一部 )[M]. 北京 : 中国医药科技出版社 , 2000: 117.

[10] 阙昌田 , 王哲 , 温桃群 , 等 . 荆防散乙酸乙酯部位对过敏性动物模型和 IFN-γ、IL-4 水平的影响 [J]. 中药药理与临床 , 2016, 32(1):127- 130.

[11] CHOI Y Y, KIM M H, KIM J H, et al. Schizonepeta tenuifolia Inhibits the development of atopic dermatitis in mice[J]. Phytotherapy Research, 2013, 27 (8): 1131- 1135.

[12] 夏循礼 . 黄宫绣《本草求真》循证本草学术思想探讨 [C]//. 中华中医药学会第十六次医史文献分会学术年会暨新安医学论坛论 文汇编 .[ 出版者不详 ], 2014: 154- 156.

[13] 刘兴华 . 乌蛇止痒丸治疗慢性湿疹 38 例临床观察 [J]. 中医药导 报 , 2004, 10(7): 41-42.

[14] 林喆 , 胡丽娜 , 李娜 . 动物药整理研究 : 乌梢蛇 [J]. 吉林中医药 ,2009, 29(11): 982-984.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/48360.html