SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘要】 目的:观察隔牵正散灸联合针刺治疗周围性面瘫患者的效果。方法: 回顾性分析 2019 年 1 月至 2021 年 1 月该院收治的 72 例周围性面瘫患者的临床资料, 根据治疗方案不同将患者分为对照组(36 例, 针刺治疗)和观察组(36 例, 隔牵正散灸联合针刺治疗)。 比较两组临床疗效、治疗前后 House-Brackmann(H-B)面神经功能分级、Portmann 简易评分量表评分,以及不良反应发生率。结果: 观 察组治疗总有效率为 91.67%(33/36),高于对照组的 72.22%(26/36),差异有统计学意义(P<0.05);治疗后,观察组 H-B 分级优于 对照组,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后,观察组 Portmann 评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组不良反应发生率 比较, 差异无统计学意义(P>0.05)。 结论: 隔牵正散灸联合针刺治疗周围性面瘫患者可提高治疗总有效率, 改善面神经功能和临床症状, 效果优于单用针刺治疗,安全性良好。

【关键词】 周围性面瘫;针刺;隔牵正散灸;面神经功能;不良反应

Effects of moxibustion with the separation of Qianzheng powder combined with acupuncture in treatment of peripheral facial paralysis patients

XI Changli

(Department of Acupuncture and Moxibustion of Nanping People’s Hospital, Nanping 353000 Fujian, China)

【Abstract】 Objective: To observe effects of moxibustion with the separation of Qianzheng powder combined with acupuncture in treatment of peripheral facial paralysis patients. Methods: The clinical data of 72 patients with peripheral facial paralysis admitted to our hospital from January 2019 to January 2021 were retrospectively analyzed. According to the different treatment plans, these patients were divided into control group (36 cases, acupuncture treatment) and observation group (36 cases, moxibustion with the separation of Qianzheng powder combined with acupuncture treatment). The clinical effects, the House-Brackmann (H-B) facial nerve function grade, the Portmann simple scale score, and the incidence of adverse reactions were compared between the two groups before and after the treatment. Results: The total effective rate of the observation group was 91.67% (33/36), which was higher than 72.22% (26/36) of the control group, and the difference was statistically significant (P<0.05). After the treatment, the H-B grade of the observation group was better than that of the control group, and the difference was statistically significant (P<0.05). After the treatment, the Portmann score in the observation group was higher than that in the control group, and the difference was statistically significant (P<0.05). However, there was no significant difference in the incidence of adverse reactions between the two groups (P>0.05). Conclusions: Moxibustion with the separation of Qianzheng powder combined with acupuncture in treatment of the peripheral facial paralysis patients can improve the total effective rate of treatment, improve the facial nerve function and the clinical symptoms, and has good safety. Moreover, it is superior to single acupuncture treatment.

【Key words】 Peripheral facial paralysis; Acupuncture; Moxibustion with the separation of Qianzheng powder; Facial nerve function; Adverse reaction

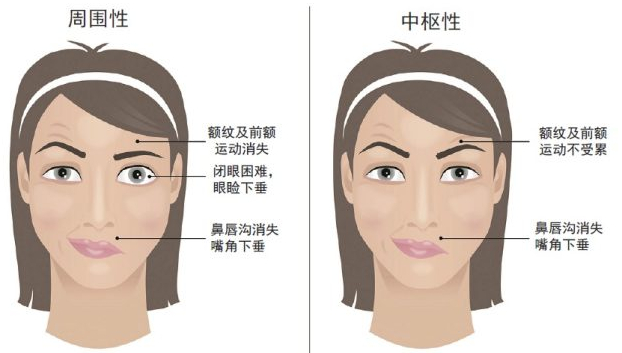

周围性面瘫发病机制复杂,主要病因为风寒侵 袭、病毒感染、自主神经功能改变等引起的面部神 经营养血管痉挛,可导致面部神经缺血、水肿 [1]。 该病起病急, 患者主要表现为口眼歪斜、鼓腮漏气、 眼睑闭合无力、额纹消失、乳突疼痛、说话漏风等 症状体征,严重影响其生命质量。西医主要通过肾 上腺皮质激素、营养神经、B 族维生素、抗病毒等 药物治疗周围性面瘫,但整体效果未达预期,故临 床常用中医药治疗 [2-3] 。中医疗法包括针灸、推拿、中药、穴位埋线等, 其中针刺可兴奋患者面部神经, 促进肌纤维收缩,改善面部症状和局部微循环,促 进炎症吸收,加快面神经机能恢复 [4] 。隔牵正散灸 可让药物通过皮肤、经络迅速到达病灶,发挥治疗 效果 [5] 。本文观察隔牵正散灸联合针刺治疗周围性 面瘫患者的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析 2019 年 1 月至 2021 年 1 月本院收治的 72 例周围性面瘫患者的临床资 料。纳入标准:符合《针灸治疗学》中周围性面瘫 诊断标准 [6] ,辨证为风寒证(面部有受寒史,存在 明显口眼歪斜,眼睑闭合不全,舌淡苔薄白,脉浮紧等症状);单侧发病;入组前未接受其他相关治 疗;依从性良好,可配合完成本研究。排除标准: 存在针灸禁忌证;对牵正散过敏;心脑血管意外、 颅脑外伤、颅内肿瘤、糖尿病性神经病变等所致周 围性面瘫。根据治疗方案不同将患者分为对照组和 观察组各 36 例。对照组:男 18 例, 女 18 例; 年 龄 18~60 岁, 平均(37.54±5.12)岁;病程 2~10 d, 平均( 6.54±2.41)d;左侧 20 例,右侧 16 例。观 察组:男 16 例, 女 20 例;年龄 19~59 岁,平均 (37.61±6.34) 岁; 病 程 2~12 d, 平 均(6.59± 2.36)d;左侧 19 例, 右侧 17 例。两组一般资料比 较,差异无统计学意义( P>0.05),有可比性。

1.2 方法 对照组采用针刺治疗。发病 1 周以内 者,取患侧地仓、阳白、颧髎、颊车穴,常规消 毒穴位,用 1.0~1.5 寸华佗牌一次性无菌针灸针 点刺上述穴位,进针深度 3~8 mm,留针 30 min, 1 次 /d;发病 1 周及以上者,取患侧风池、百会、 翳风、四白、颊车、阳白、地仓、攒竹、颧髎、气 海、太阳穴,健侧合谷穴,双侧足三里穴,常规消 毒穴位,快速进针,不停留,以中等强度捻转、提 插至得气,得气后捻半圈后留针 30 min,进针深度 25~40 mm,均匀出针, 1 次 /d。

观察组在对照组基础上采用隔牵正散灸下关、 牵正穴。针刺后 5 min 指导患者取侧卧位,于下关 穴、牵正穴涂抹老知青集团有限公司生产的山茶油, 将本院中药房配制的牵正散 [ 白附子 10 g、全蝎(去 毒) 10 g、白僵蚕 10 g] 研磨成粉,用温水、蜂蜜 混合调匀,制成直径 2.5 cm、厚度 0.3 mm 的药饼, 敷于下关穴、牵正穴上,将艾柱(直径 0.8 cm,高 1 cm)置于药饼上进行艾灸。艾柱燃尽后移开重新 放置 1 壮, 3 壮后停止治疗, 1 次 /d。两组均以 10 d 为1 个疗程,共治疗 2 个疗程。

1.3 观察指标 ( 1 )比较两组临床疗效。显效: 面部肌肉与神经功能基本恢复正常,静止状态下面 部对称,用力时眼睑可完全闭合;有效:面部功 能有所改善,但面部肌肉偶尔存在麻木感,用力 时眼睑不能完全闭合;无效:未达上述标准或病情 加重者。治疗总有效率 = (显效 + 有效)例数 / 总 例数 ×100%。(2)比较两组治疗前后面神经功 能功能障碍程度。采用 House-Brackmann(H-B) 面神经功能分级评估 [7] ,H-B 分级包括 6 级 [ Ⅰ级 (正常):各区面肌运动正常; Ⅱ级(轻度):仔 细检查时有轻度的面肌无力,可有非常轻的联带运动; Ⅲ级(中度) :明显的面肌无力,无面部变 形,可有联带运动,面肌挛缩或痉挛; Ⅳ级(中重 度)明显的面肌无力和(或)面部变形; Ⅴ级(重 度):仅有几乎不能察觉的面部运动; Ⅵ级(完全 麻痹) :无运动 ],等级越高则面神经功能障碍越 严重。(3)比较两组治疗前后临床症状改善情况。 采用Portmann 简易评分法评估 [8],包括皱眉、微笑、 吹口哨、闭眼睛、动鼻翼、鼓腮及安静时印象,总 分 0~20 分,分值越高表明改善效果越好。(4)比 较两组不良反应发生率。

1.4 统计学方法 采用 SPSS 26.0 统计学软件处理 数据,计量资料以( ±s )表示,采用 t 检验,计 数资料以率(%)表示,采用 χ2 检验,以 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组临床疗效比较 观察组治疗总有效率为 91.67%(33/36), 高于对照组的 72.22%(26/36), 差异有统计学意义( P<0.05)。见表 1。

| 表 1 两组临床疗效比较 [n (%)] |

| 组别 显效 有效 无效 总有效率 |

| 对照组 |

(n=36) |

16 |

(44.44) |

10 |

(27.78) |

10 |

(27.78) |

26 |

(72.22) |

| 观察组 |

(n=36) |

20 |

(55.56) |

13 |

(36.11) |

3 |

(8.33) |

33 |

(91.67) |

2

χ |

值 |

|

|

|

|

|

|

|

4.600 |

| P |

值 |

|

|

|

|

|

|

|

0.032 |

2.2 两组治疗前后 H-B 分级比较 治疗前,两组 H-B 分级比较,差异无统计学意义(P>0.05); 治 疗后,观察组 H-B 分级优于对照组,差异有统计 学意义( P<0.05)。见表 2。

表 2 两组治疗前后 H-B 分级比较 [

n (%)]

| 时间 |

组别 |

|

Ⅰ级 |

Ⅱ级 |

Ⅲ级 |

Ⅳ级 |

|

Ⅴ级 |

治疗前 |

对照组( n=36) 观察组( n=36)

χ2 值

P 值

对照组( n=36) |

8 |

0

0

(22.22) |

2(5.56)

2(5.56)

4(11.11) |

17(47.22) 18(50.00)

0.317

0.957

10(27.78) |

7(19.44) 8(22.22)

6(16.67) |

10

8

8 |

(27.78)

(22.22)

(22.22) |

| 治疗后 |

观察组( n=36) χ2 值

P 值 |

16 |

(44.44) |

9(25.00) |

7(19.44) 11.564

0.021 |

3(8.33) |

1 |

(2.78) |

2.3 两组治疗前后 Portmann 评分比较 治疗 前,两组 Portmann 评分比较,差异无统计学意义 (P>0.05) ;治疗后,两组 Portmann 评分均高于 治疗前,且观察组高于对照组,差异有统计学意义 (P<0.05)。见表 3。

表 3 两组治疗前后 Portmann 评分比较(分,

x ±

s )

| 组别 |

治疗前 |

治疗后 |

t 值 |

P 值 |

| 对照组( n=36) |

10.99±2.45 |

15.11±2.87 |

6.551 |

0.000 |

| 观察组( n=36) |

10.94±2.61 |

17.25±2.04 |

11.429 |

0.000 |

| t 值 |

0.084 |

3.647 |

|

|

| P 值 |

0.467 |

0.000 |

|

|

2.4 两组不良反应发生率比较 观察组不良反应 发生率为 8.33%(3/36),对照组不良反应发生率 为 2.78%(1/36);两组不良反应发生率比较,差 异无统计学意义( P>0.05)。见表 4。

表 4 两组不良反应发生率比较 [

n (%)]

| 组别 |

厌食恶心 |

皮肤潮红 |

皮肤破溃 |

发生率 |

| 对照组( n=36) |

0 |

1( |

2.78 |

) |

0 |

1 |

(2.78 |

) |

| 观察组( n=36) |

1(2.78) |

1( |

2.78 |

) |

1(2.78) |

3 |

(8.33 |

) |

| χ2 值 |

|

|

|

|

|

|

0.265 |

|

| P 值 |

|

|

|

|

|

|

0.607 |

|

3 讨论

中医学将周围性面瘫归属于“卒口僻”“口眼 歪斜”等范畴,病位在面部,系劳累过度、正气不 足、卫外不固、脉络空虚,风、寒、湿、热等外邪 乘虚侵袭面部经络,致局部气血运行不畅、筋脉功 能失调、筋肉失于濡养,出现面神经麻痹症状 [9]。 故中医治疗以通经活络、调和气血、扶正固本、疏 散外邪等为主。

针刺是治疗周围性面瘫常用且有效的方法之 一, 地仓穴属足阳明胃经, 可祛风止痛、舒筋活络, 对口眼歪斜、流涎、颊肿等具有较好治疗作用;阳 白穴属足少阳胆经,具备生气壮阳功能,与太阳、风池等穴位配伍可起到祛风止痛的作用,与颧髎、 颊车、合谷等穴位配伍可发挥祛风、活血通络等作 用,是改善眼睑下垂、口眼歪斜、头痛等症状的重 要穴位;颧髎穴属手太阳小肠经,针刺或按摩此穴 位可缓解口眼歪斜、眼疲劳、面肿痛、齿痛等症状, 其与翳风、合谷穴配伍治疗面瘫的效果已得到临床 广泛认可;颊车穴属足阳明胃经,具备祛风疏经通 络等作用,在口歪、颊肿、齿痛等病症治疗中具有 较好效果;风池穴属足少阳胆经,具备平肝息风、 益气壮阳、解表疏风等作用,在中风、头痛、颈椎 痛、耳鸣、目内眦等症状改善中具有较好效果;翳 风穴属手少阳三焦经,具备活血化瘀、祛风止痛、 醒神通窍等功效,在头面部疾病治疗中具有较好效 果;四白穴属足阳明胃经,具有祛风明目功效,常和阳白、颊车、地仓穴等配伍治疗面神经麻痹;攒 竹穴属足太阳膀胱经,具备醒脑明目、止痛等功 效,多用于治疗眼部病证或缓解头痛;气海穴属任 脉,具备扶正固本、补益肾气、益气培元、活血化 瘀等功效,在全身气血调和中具有显著效果;太阳 穴具有提神醒脑功效, 多用于治疗头部、眼部疾病; 合谷穴属手阳明大肠经,具备疏风止痛、扶正祛 邪、活血通络等功效, 是治疗面瘫的必取穴位之一; 足三里穴属足阳明胃经,在疏经通络、扶正祛邪、 燥化脾湿、生发胃气等方面具有较好效果 [10-12]。 上述穴位合理配伍针刺能有效缓解患者临床症状, 发挥治疗作用。对于发病 1~7 d 的患者, 病位尚浅, 正气尚存,故取穴宜少,针刺宜浅,对此本研究 取地仓、阳白、颧髎、颊车 4 个穴位,以浅刺法治疗;对于发病8~14 d 的患者, 外邪已侵入患者体内,周围性面瘫各症状基本全部表现出来, 故取穴数量、 刺激强度可适当增加,以充分达到治疗目的。本研究根据周围性面瘫针刺治疗选穴规律,在“腧穴所

在,主治所在”原则指导下,增加了风池、百会、翳风、四白等穴位。此外,现代医学发现,针刺疗 法在改善患者局部血液循环、局部和全身组织代谢 能力、神经营养因子等方面具有积极作用,利于受

损面神经修复。

本研究结果显示,观察组治疗总有效率高于 对照组;治疗后,观察组 H-B 分级优于对照组, Portmann 评分高于对照组。分析原因为牵正散为治风剂,具有祛风化痰,通络止痉之功,方中白附子辛温燥烈,入阳明经而走头面,以祛风化痰,尤其善散头面之风为君;全蝎、僵蚕均能祛风止痉,其 中全蝎长于通络,僵蚕能化痰,合用既助君药祛风 化痰之力,又能通络止痉,共为臣药 [13-14] 。周围性面瘫风寒证治以祛风、散寒、止痉,隔牵正散灸下关穴(祛风、消肿止痛、通利关窍)、牵正穴(祛 风、疏经通络) ,让牵正散药力在温热效应作用下 快速渗透到经络中,可增强祛风、散寒、通络等功效,与针刺联用可发挥协同增效作用,加快患者康复 [15]。本研究结果还显示, 两组不良反应发生率比较,差异无统计学意义,提示联合隔牵正散灸未增 加安全风险。

综上所述,隔牵正散灸联合针刺治疗周围性面瘫患者可提高治疗总有效率,改善面神经功能和临床症状,效果优于单用针刺治疗,安全性良好。

参考文献

[1] 王淑兰,张加英,王会,等 . 针刺结合穴位埋线对周围性面瘫患者面部神经及免疫指标的影响 [J]. 广州中医药大学学报, 2020,37(8): 1517-1522.

[2] 刘彦麟,孙远征 . 针刺结合其他疗法治疗顽固性面瘫近五年 治疗概述 [J]. 辽宁中医药大学学报,2019,21(3): 130- 133

[3] 陈维勇 . 电针、温针联合常规西药治疗急性期周围性面瘫(风寒型 )效果及对神经功能的影响 [J]. 内蒙古中医药,2020, 39( 1): 132-134.

[4]丁雪艳,赵松佳,侯艳男,等 . 针刺结合电针在周围性面瘫 分期治疗中的应用 [J]. 浙江中医杂志, 2019,54(8): 606.

[5]蔡慧倩,粟胜勇,黄小珍,等 . 针灸辨证治疗周围性面瘫临床研究进展 [J]. 辽宁中医药大学学报,2019,21(10): 95-98.

[6]高树中, 杨骏. 针灸治疗学[M]. 3版. 北京:中国中医药出版社, 2012:51-52.

[7] 黄杏贤,于海波,王玲,等 . 基于面部血流量信息的周围性面瘫客观评估及针刺疗效研究 [J]. 中医临床研究,2021,13(32): 28-32.

[8]关铭坤 . 电针面神经点为主治疗特发性面神经麻痹的疗效观 察 [J]. 中国实用医药, 2019,14(35): 88-90.

[9] 洪春丽,井海珍 . 针刺结合隔牵正散灸治疗周围性面瘫的临 床研究 [J]. 中国卫生标准管理, 2020,11(4): 95-97.

[10] 王静,朱静,佟蓓蓓,等 . 中药熏蒸结合针刺治疗周围性面瘫的临床效果 [J]. 中国医药导报, 2022,19(6): 147-149.

[11] 刘更,卜秀焕,王田 . 分期针刺治疗周围性面瘫疗效及 对 IgA、IgG、IgM 的影响 [J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2022,20(6): 1122-1125.

[12] 王蓉,冯秀永,林佳 . 中药结合针灸对周围性面瘫分期治疗的临床研究 [J]. 内蒙古中医药, 2019,38(2): 67-68.

[13] 梁芳芳 . 隔牵正散灸联合调督和胃针法针刺治疗周围性面瘫 患者的疗效评价 [J]. 中国疗养医学,2021,30(7): 729- 731.

[14] 叶一林,杨原芳,朱俐娜,等 . 隔牵正散灸联合挂针法治疗急性期周围性面瘫(风寒证)的临床研究 [J]. 中国中医急症,2020,29(2): 305-308.

[15] 董珍英,张保球,郭锡全 . 针刺结合隔牵正散灸下关、牵正 穴治疗周围性面瘫临床观察 [J]. 针刺研究,2019,44(2): 131-135.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/39344.html