SCI论文(www.lunwensci.com):

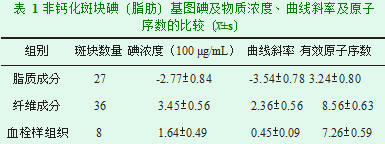

摘要:目的探讨宝石能谱CT成像对颈动脉粥样硬化斑块成分的分析价值。方法对43例有缺血症状,经B超显示有颈动脉斑块的患者行CTA能谱检查。将混合能量图像处理为单能量图像,运用三维重建技术及能谱分析软件对斑块成分进行能谱物质半定量分析,测得其有效原子序数(Effective-z),计算其能谱曲线的斜率,采用(±s)进行描述性分析。结果共测量43例71处斑块,其中脂质斑块27处(38.02%),纤维斑块36处(50.70%),斑块内出血8处(11.26%)。斑块内各成分能谱曲线规律:脂质成分呈弓背向上的上升曲线,随着能量逐渐增高,CT值也逐渐增高;纤维基质及斑块内出血则表现为衰减曲线,随着能量逐渐增高,CT值逐渐减小,但纤维基质在低能量区的衰减幅度大于斑块内出血的衰减幅度。在越低能量区,3种成分能谱曲线的离散程度越明显,脂质成分、纤维基质、斑块内出血的曲线斜率和有效原子序数分别为(-3.54±0.78)(2.36±0.56)(0.45±0.09)和(3.24±0.80)(8.56±0.63)(7.26±0.59)。两两比较曲线斜率与有效原子序数,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论颈动脉CTA能谱成像能够对颈动脉粥样硬化斑块内脂质成分、纤维基质、斑块内出血成分进行精确分析,提供更多量化数据。

关键词:X线计算机;颈动脉斑块;非钙化斑块

本文引用格式:衣闯.探讨宝石能谱CT成像分析颈动脉粥样硬化斑块成分的价值[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(103):216-217.

0引言

近年来,我国人口老龄化加剧,缺血性脑卒中的发病率呈逐年上升趋势,而颈动脉粥样硬化则是临床认为是引起该病的主要原因。过去的观点认为颈动脉狭窄程度是危险分级的主要指标,也是治疗决策的主要依据。但越来越多的证据表明,与颈动脉管壁狭窄程度相比,斑块特点(如斑块成分、形态学等)与缺血性脑血管事件的发生密切相关,并影响卒中风险。因此,“斑块稳定性”这一术语被提出,并引起了学界的关注。本文通过CT能谱扫描对颈动脉斑块稳定性进行评估。

1资料与方法

1.1病例来源

收集2016年9月至2018年1月临床诊断或怀疑颈动脉狭窄并行CTA能谱扫描的患者43例,男性25例,女性18例,年龄42~75岁,平均63.4岁,所有病人接受检查前均签署进行碘过敏试验知情同意书。

1.2检查方法

采用GE Discovery CT 750 HD CT扫描机。患者取仰卧位,头位于头架内并用固定带固定头部,由足侧向头侧扫描,扫描范围自主动脉弓下缘至大脑Willis环水平,采用GSI扫描,3 75 m As,扫描层厚5 mm,螺距1.375:1,重建图像为0.625 mm。采用美国MEDRAD公司双筒高压注射器(VISTROR),碘海醇(350 mgI/mL)造影剂70 mL,0.9%氯化钠30 mL,速率均为4.0 mL/s团注,ROI选取在升主动脉,阈值设定为120 HU。

1.3图像分析

1.3.1重建方法

将0.625 mm层厚重建后的图像传入AW4.6工作站,应用GSI viewer软件进行后处理重建,通过轴位、最大密度投影(MIP)、曲面重组(CPR)和容积再现(VR)技术进行多角度、多平面观察。

1.3.2斑块成分分析

宝石能谱CT将传统的X线混合能量分解为101个单能级(40~140 keV),对于脂肪、血液、纤维及钙化成分有着特征曲线,由此可通过特征曲线对斑块成分进行分析。斑块分析由2名具有副主任医师职称和1名有5年以上工作经验的主治医师职称的影像诊断医生共同完成。对于血管内斑块采用最小的ROI进行多点选取、多点分析,首选利用特征曲线,脂肪成分的特征曲线(曲线弓背向上)提示脂肪成分,与纤维斑块及血栓样斑块区别明显。与肌肉的组织曲线相似的斑块部分提示为纤维成分;与标准血液相似的斑块,提示为血栓样组织。其次测定斑块的原子序数,最后利用软件中在碘水物质分离图像的碘基图的图像上测量斑块的碘含量,计算病灶标准化碘浓度,即标准化碘浓度=斑块碘含量/颈动脉碘含量。

1.4统计学分析

采用SPSS 17.0软件对记录结果进行统计学分析,计量资料用均数±标准差表示,采用方差分析对斑块成分进行两两比较,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

43例患者CTA图像经过能谱分析,共检出71处非钙化斑块,其中脂质成分27处,纤维斑块36处,血栓样组织8处。根据不同类型非钙化斑块的碘浓度及标准化碘浓度比较,差异均有统计学意义(P<0.05);不同类型非钙化斑块40 keV对应的CT值比较,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。二代能谱CT扫描技术在其他参数条件不变的情况下采用375 mAs,较一代能谱CT的640 mAs明显降低,辐射剂量减低约45%。

3讨论

在颈动脉狭窄的患者中,斑块狭窄程度曾经是危险分层和疾病管理的主要依据,但越来越多的证据表明,斑块成分、表面形态学等斑块特征与症状学更为相关,对于患者的危险分层不再依赖狭窄程度,而是参考斑块溃疡、斑块血管新生、斑块帽厚度、脂质坏死核等。易损斑块及混合斑块的破裂或脱落可堵塞远端官腔,有导致脑梗死的风险。国外有研究表明,可根据斑块CT值将其分为脂质斑块(<50 HU)、纤维斑块(50~90 HU)和钙化斑块(>120 HU)。国内李华等[1]根据软件分析将斑块分为3型:Ⅰ型(易损斑块),富含脂质的斑块,CT值<50 HU,斑块形态欠规则,表面粗糙;Ⅱ型(稳定斑块),钙化斑块,CT值>130 HU,表面光滑,斑块呈宽基底;Ⅲ型(混合斑块),斑块CT值为60~129 HU。以上研究显示,常规CT一般根据CT值来判断斑块的成分,依据单一参数(CT值)判定血管斑块成分不能避免容积效应及硬化伪影等因素对结果的影响,同时对多种成分的混合斑块CT值也容易出现测量误差,造成结果的误判。近年来随着宝石能谱CT的出现,将传统的X线混合能量分解为101个单能量级(40~140 keV),通过瞬间切换高低X线球管及宝石探测器对人体进行扫描,从而可以将人体组织和病变成分对不同X线能量谱的差异化吸收表达出来,通过能谱分析平台提供的分析工具:单能量图像、能谱曲线、物质分离及定量测量等功能对组织进行成分分析。单能量图像得到噪声更低、组织结构对比最好的图像,显示解剖细节及病变细节;能谱曲线是代表感兴趣区域在不同keV下CT值变化规律,通过能谱曲线分析,有助于判定病变性质、比较病变同一性或者差异性,因而纤维、脂质、血液及钙化等不同组织均具有不同的衰减曲线,能谱曲线呈弓背向上升的为脂肪曲线,斜率显著下降曲线的为钙化斑块[2]。物质分离及定量测量是采用基物质成对配比的方法进行物质分离,利用分离后的基物质即可进行物质的定量分析;能谱分析平台提供不同纯物质成分的能谱特征曲线等作为参照物进行对比分析。由于人体组织成分多为混合性,所以本研究对于脂质成分、血栓样组织及纤维成分的参照物,我们在对比纯物质曲线的同时,选取自身的脂肪组织、肌肉组织的物质曲线作为参照对比分析[3]。二代能谱CT扫描技术在其他参数条件不变的情况下采用375 mAs,较一代能谱CT的640 mAs明显降低,辐射剂量减低约45%的同时依然可以得到满意的图像,同时对本次收集的病例分析结果显示,本次研究共检出71例非钙化斑块,其中脂质成分27处,纤维斑块36处,血栓样组织8处。通过软件分析可区分各种斑块成分,从而判断斑块的稳定性及患者的治疗方案及愈后,有望进一步提高CT对动脉粥样硬化检出的敏感性和特异性。对于颈动脉斑块引起的管腔轻中度狭窄采取外科手术由于风险较高,目前国内外学者对此采取谨慎态度,而是采取药物治疗,使斑块的稳定性得到增强,因此判定斑块的稳定性也是评估治疗的一个很重要的手段。

综上所述,二代能谱CT的出现,避免了一代能谱CT扫描剂量过大的弊端,同时对斑块成分分析较传统CT值的评估更加量化,所以随着能谱CT的普及,这种能谱CTA扫描及分析方法将得到更加广泛的应用及推广。

参考文献

[1]李华,支莹,卢彦昭,等.胱抑素C与冠状动脉斑块性质、病变特点的相关性[J].中华医学杂志,2015,95(1):48-51.

[2]陈蓓蕾,徐俊,李晓波,等.症状性颈动脉狭窄患者颈动脉斑块内成分的CT能谱分析[J].中华老年心脑血管病杂志,2017,19(4):391-394.

[3]吴晶涛,朱庆强,朱文荣,等.能谱CT重建模式与64层CT重建模式对于颈动脉粥样硬化斑块评估能力的对比分析[J].中华放射学杂志,2015,49(1):29-32.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/26555.html