SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:疏肝和胃法是中医临床上治疗胃食管反流病的治疗大法,其中疏肝和胃针法选用太冲、三阴交、足三里、中脘、胃俞为主穴, 通过胃合募配穴法和俞募配穴法以调和胃气,并结合足厥阴肝经与足太阴脾经以疏肝健脾,本文将根据古今文献具体阐述疏肝和胃针刺疗法的治疗机制。

关键词:疏肝和胃;胃食管反流病(GERD);针刺疗法;机制

本文引用格式:吴彤 , 邓怡然 . 疏肝和胃针法治疗胃食管反流病的机制探讨 [J]. 世界最新医学信息文摘 ,2018,18(76):58-60.

Mechanism Discussion of Shugan Hewei Acupuncture in Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease

WU Tong , DENG Yi-ran

(College of Acupuncture and Orthopedics, Hubei University of Traditional Chinese Medicine, Wuhan Hubei)

ABSTRACT: Shugan Hewei method is a traditional method for the treatment of gastroesophageal reflux disease in traditional Chinese medicine. And Shugan Hewei acupuncture methods choose Taichong, Sanyinjiao, Zusanli, Zhongyu,Weishu as the main points,and combined acupoints to reconcile the stomach Qi,along with the liver meridian and the spleen meridian to soothe the liver and strengthen the spleen. This article elaborates the treatment mechanism of Shugan Hewei acupuncture method according to the ancient and contemporary literature.

KEY WORDS: Shugan Hewei; Gastroesophageal reflux disease (GERD); Acupuncture therapy; Mechanism

0引言

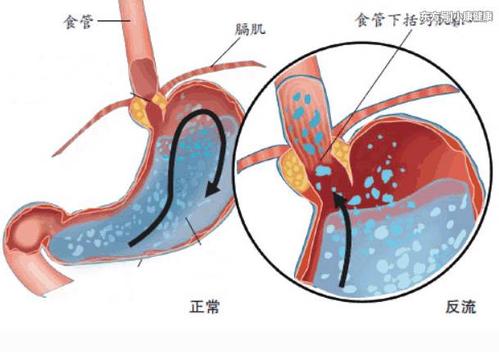

胃食管反流 病(gastrointestinal reflux disease,GERD) 是一种表现为胃十二指肠内容物反流入食管引起的烧心、反酸、咽喉不适等症状的慢性消化性疾病。流行病学研究 [1] 表明西方国家的患病率高达 10%~20%,远高于亚洲国家 5% 的患病率。但近些年来我国 GERD 患病率逐渐增加,有问卷调查 [2] 提示北京、上海两地 GERD 患病率分别为 10.19% 和 7.76%,严重影响正常生活工作,也较多地占用了消化科门诊资源。多数临床研究表明 GERD 的常规西医治疗有明显药物依赖性、复发率高及成本较高等问题 [3-5],故在治疗上考虑引入其他有效方案。

针刺作为一种绿色疗法,在治疗消化系统疾病上有很大优势。现代研究表明 [6],针刺治疗可作用于神经 - 内分泌 -免疫系统,通过抑制食管下括约肌松弛状态以及促胃肠动力、保护胃肠粘膜等途径,有效降低反流、烧心等症状的复发,且远期疗效好。流行病学提示 [7] 更多的 GERD 患者合并焦虑、抑郁等心理疾病;同时,基于经济能力与消费水平的提升,现代人的饮食偏向肥甘厚腻之品,长期饮食不当导致胃病高发。疏肝和胃法是中医临床上治疗胃食管反流病的治疗大法,疏肝和胃的针灸疗法选取太冲、胃俞、中脘、足三里、三阴交为主穴,旨在疏肝健脾、和胃降逆。考虑到针刺疗法突出于常规疗法在降低复发率和治疗成本以及改善精神心理状态上的优势 [6],为进一步理解理论和指导临床,笔者将结合古代文献及现代临床研究,探讨针刺以疏肝和胃为治则来治疗胃食管反流病的理论与临床依据。

1GERD 的概况

1.1GERD 的中医病名

古代医学文献上并无胃食管反流病这一病名的记载,不过在“吐酸”、“吞酸”、“痞满”、“梅核气”、“嘈杂”等相关论述中皆有相关症状的描述。1997 年的《中医临床诊疗术语 • 疾病部》首次将 GERD 称为“食管瘅”,而后 2009 年胃食管反流病中医诊疗共识意见中将该病中医病名定为“吐酸病”。大多专家 [8,9] 认为可以主要症状来确定中医病名,如患者表现为典型的反酸、烧心的症状时,称为“吐酸”、“嘈杂”;若表现为吞咽困难,引起咽部异物感时,可归纳为“梅核气”;主要表现为胸痛,则属于中医“胸痛”的范畴;胃胀满不适则为“痞证”的范畴,等等。

1.2GERD 的中医病因病机

2017 年 GERD 中医诊疗专家共识意见 [10] 中将本病的发病责之于邪气犯胃、情志不遂、饮食不节、禀赋不足、脾胃虚弱等;结合现代人的生活习惯及社会心理因素,饮食不节、情志不遂相关的发病原因值得特别重视。

吐酸最早记录于《内经》,其中“诸呕吐酸,暴注下迫,皆属于热”指出热盛化酸,酸为肝之味,肝火犯胃致吐酸。《灵枢·口问》曰:“寒气客于胃,厥逆从下上散,复出于胃,故为噫。”明确描述了寒邪犯胃,胃气不舒而嗳气的情况。《灵枢·四时气》有云:“善呕,呕有苦,长太息,……邪在胆,逆在胃……则呕苦,故曰呕胆”,当 GERD 主诉为胆汁反流时,即上述的呕胆,考虑病机为肝胆失于疏泄,胆气犯胃致胃气上逆。《金匮要略·呕吐哕下利病脉证治》中提到“趺阳脉浮而涩,浮则为虚,涩则伤脾,脾伤则不磨,朝食暮吐,暮食朝吐, 宿谷不化,名曰胃反”,病机责之于禀赋不足、久病耗伤正气致脾胃虚弱,故脾胃运化功能失常,反流物多宿谷不化。

现代医家也有诸多有关 GERD 病因病机的讨论。徐景藩 [8] 认为 GERD 病因多而症状不一,病位在食管,与脾胃密切相关,本病初期以气病为主,肝郁气滞日久可化热,甚则气滞血行不畅,最终导致胃失和降,“不和”乃本病病机的关键之一。叶柏 [9] 认为 GERD 虽然病因繁絮,但主要与饮食、情志有关,主要病位在食管,为胃气所主,胃气上逆、酸水泛滥是其主要病机。郭淑云 [11] 指出本病病因主要概括为饮食因素、情志不畅及素体脾虚或久病脾胃虚弱,总的病机多为肝失疏泄、脾失健运、胃失和降、胃气上逆。谢晶日 [12] 认为中焦气机不利、胃气上逆是 GERD 的病机关键,本病病位在胃和食管,与肝、脾、肺密切相关。对于 GERD 的病机看法虽众说纷纭,但总而言之不外乎肝胆失于疏泄、胃气上逆等,本病以实证居多,故确定疏肝和胃为治疗大法。

1.3GERD 的现代医学发病机制

现代医学对于 GERD 的研究仍在继续,目前较为公认的发病诱因考虑为发胖和吸烟 [1, 13],其次,生活饮食习惯、药物、饮酒、精神心理等因素也不容忽视。已知的发病机制 [6, 14] 以抗反流的防御机制减弱、食管对反流物清除能力下降以及反流物对食管黏膜的攻击作用增强为主,具体有胃食管交界处(EGJ)高压带功能障碍、短暂性下食管括约肌松弛(TLESR)、胃排空延迟和黏膜损伤等。其中黏膜损伤包括胃酸、胃蛋白酶、胆汁酸回流侵蚀所造成的直接损伤和反流物刺激食管黏膜引起炎性因子介导的损伤。

2疏肝和胃针灸疗法

国内外有报道表明针刺可通过对人体神经 - 内分泌 - 免疫系统的调控达到治疗胃食管反流病的目的。本文提及的疏肝和胃针刺疗法,以太冲、三阴交、足三里、胃俞、中脘为主穴,临床运用中配合行针补泻手法,达到疏肝健脾、和胃降逆的疗效。现结合古今文献阐述所选取的穴位及其作用机制。

2.1太冲、三阴交 疏肝健脾

太冲是足厥阴肝经的原穴和腧穴,太者,大也;冲者,冲射之状也。《灵枢·九针十二原》曰:“五脏有疾也,应出十二原。”该穴意指肝经原气由此处向上冲行,临床上常在太冲穴处施以泻法以清泻肝火或疏肝解郁。在针刺太冲调节抑郁症 [15] 的一则文献中通过针刺前后进行静息态功能磁共振扫描,采用比率低频振幅(fALFF)等分析方法,提出针刺太冲可影响多个脑区功能的变化,患者右侧额叶(BA6)、额中回(BA10)、左侧额上回中部(BA32)等与抑郁症情感调节相关的脑区fALFF 值下降,考虑可能为针刺太冲治疗抑郁症的机制。

三阴交是足太阴脾经经穴和足三阴经交会穴,《针灸大成》中指出三阴交主脾胃虚弱,心腹胀满,不思饮食等,针刺三阴交可通过健运脾气来调治以上症状。《素问·太阴阳明论》中记载:“四肢皆禀气于胃,而不得至经,必因于脾,乃得禀也。”脾在体合肉,主四肢,胃与脾互为表里,为水谷之海, 主受纳通降,以降为和,脾与胃的治疗不可截然分开。陈利华 [16] 等发现电针百会、三阴交可降低 IL-1β、IL-2 及 TNF-α 等细胞因子的分泌。卢承顶 [17] 等总结 2002 至 2012 年的三阴交穴针灸机理研究指出其针灸机理主要体现在调节内分泌、镇痛、调节神经递质、增强免疫功能等方面。

2.2足三里、中脘、胃俞 和胃降逆

足三里是足阳明胃经的合穴,土中之土穴,回阳九针之穴,是强健要穴和肚腹疾患之常用穴。所谓“肚腹三里留”,足三里有调理脾胃、补中益气、增强机体免疫功能等作用,可对胃经病变进行双向调节。《灵枢·五邪》中记载:“邪在脾胃,则肌肉痛,阳气有余,阴气不足,则热中善饥;阳气不足,阴气有余,则寒中肠鸣腹痛;阴阳俱有余,若俱不足,则有寒有热, 皆调于三里。”现代研究对足三里的了解较多,甚至可以从神经内分泌免疫网络系统角度逐层分析。针灸刺激局部穴位产生的神经反射调节往往涉及多级中枢,并且能引起局部组织血管和淋巴管的反应从而激活体液免疫。较多研究 [18-20] 证明了针刺足三里能明显提高 T 细胞的免疫功能以及 P 物质、部分脑肠肽的活性。从分子生物学角度上看,针刺足三里通过脑肠肽激素活性的改变来实现对胃肠功能的调节。与胃肠相关的脑肠肽有胆囊收缩素、促生长素、内皮素和胃泌素等; 其中胆囊收缩素可使近端胃松弛,保持胃窦运动以延缓胃排空;促生长素有促进胃酸分泌、促进胃排空、增强胃动力的作用。实验 [19] 表明通过针刺足三里可下调胃窦胆囊收缩素的组织含量,并刺激促生长素的分泌。另外,针刺足三里也能通过调节脑肠肽中的内皮素和胃泌素来改善胃粘膜的血流, 控制胃酸的分泌来实现对胃粘膜的保护 [21]。

中脘为胃募穴,是八会穴的腑会,五脏六腑皆禀气于胃, 故中脘可治疗一切腑病,具有通调三焦气机、和胃降逆止痛等功效,主治病症不胜枚举。《针灸聚英》中总结中脘主腹胀不通、心痛、胃胀、胁下坚痛、善噫等等。《循经考穴编》:“一切脾胃之疾,无所不疗。”胃俞是胃经的背腧穴,内应胃腑, 是胃气输注之处,为治疗胃疾要穴,临床上常与中脘穴合用, 俞募配穴以增强疗效。《太平圣惠方》:“理烦满吐食,腹胀不能食。”《针灸大成》中记载其作用:“…胃寒,腹胀而鸣,反胃呕吐,不嗜食……腹痛,胸胁支满。”王浩 [22] 等通过电针刺激胃俞募穴观察成年 SD 大鼠胃窦部胃运动波形,并检测各组大鼠的血清胃动素(MTL)及胃泌素(GAS)的含量,结果提 示分别针刺中脘和胃俞均可通过升高 MTL 和 GAS 的表达水平来增强大鼠的胃部运动,并且俞募配穴组的影响更为显著; 随后其团队深入研究后提出电针刺激俞募配穴组后大鼠的DVC 区 c-fos 表达有明显增加,考虑为可能的作用机制 [23]。在最新的研究中,王柳 [24] 等人提出电针胃俞募穴使胃窦运动幅度、迷走神经背核(DMV)区 NR1 表达均增高以及血清 NP 含量降低进而调节胃部运动。

另外,中脘与胃俞的配穴也常适用于临床。严兴科 [25] 等提出合募配穴和单穴均能通过抑制下丘脑 cox-2mRNA 的表达来改善胃粘膜损伤,配穴效果优于单穴。梁波 [26] 等通过针刺中脘不同组穴治疗 GERD,结果提示胃俞募配穴和合募配穴均能有效地用于临床治疗,近期临床疗效无明显差别,但俞募配穴的起效时间更短。

3讨论

同药物一样,穴位之间的配伍依然存在拮抗与协同作用。经过大样本的筛选和临床实践,本疏肝和胃针法中采用的太冲、三阴交、足三里、中脘和胃俞多属于协同作用的配穴; 当然,在实际运用中,要根据患者症状随症加减。目前临床上对于针刺治疗 GERD 的穴位机制的研究十分缺少,随着患病率的逐年增高,对 GERD 的深入研究显得更为迫切。

目前对于 GERD 的治疗仍以 PPI 类为首选,但仍有约20~30%的患者反应不足,需要替代药物。国外最近采用了保护性药物或医疗器械来加强对粘膜的抵抗力,初步试验证实了它们与难治性患者的 PPI 联合治疗或者作为附加药物的功效 [27]。国内则认为对于下一步治疗选择,可以选择发展心理药物和认知行为治疗 [28]。结合 GERD 的病因以及中医辩证分型情况,疏肝和胃的针刺疗法同样符合现代医学的治疗原则。传统医学尊崇治未病的思想,在疾病未起之时,通过改善生活环境、保持心情愉悦、合理控制饮食等方式保持身心的健康。“正气存内,邪不可干”,针刺疗法的原则也是通过对机体自身的调节达到整体平衡状态。在以后的研究中可考虑及时更新现阶段 GERD 的流行病学;在样本选择上可向亚健康及潜在患病人群扩展;在治疗过程中,选择合适的行针手法及电针频率等。

参考文献:

[1]张玲 , 邹多武 . 胃食管反流病的流行病学及危险因素 [J]. 临床荟萃 ,2017(01):1-4.

[2]唐旭东 , 王萍 , 卞立群 , 等 . 胃食管反流病的流行病学研究 [J]. 现代消化及介入诊疗 ,2008(01):22-27.

[3]危北海 . 胃食管反流病中西医药治疗的现状和展望 [J]. 北京中医药 ,2008(03):163-164.

[4]秦永菊 , 孙志广 . 胃食管反流病的中西医病机及治疗研究进展 [J]. 中国中西医结合消化杂志 ,2015(02):147-149.

[5]王朋辉 , 尚艺婉 , 毛筱宁 , 等 . 中医药对胃食管反流病的认识及治疗的研究进展 [J]. 中国中医药现代远程教育 ,2017(08):143-146.

[6]孙霞 , 钟艳 , 曹君玉 , 等 . 针灸治疗胃食管反流病的进展 [J]. 广西中医药大学学报 ,2016(03):60-63.

[7]Yang X. Anxiety and depression in patients with gastroesophageal reflux disease and their effect on quality of life[J]. World Journal of Gastroenterolo gy,2015,21(14):4302.

[8]陆为民 , 徐丹华 , 周晓波 . 国医大师徐景藩教授诊治胃食管反流病的经验 [J]. 中华中医药杂志 ,2013(03):703-705.

[9]刘宏 , 叶柏 . 叶柏教授治疗反流性食管炎经验辑要 [J]. 中国中医急症 ,2016(05):831-833.

[10]中华中医药学会脾胃病分会 . 胃食管反流病中医诊疗专家共识意见(2017)[J]. 中国中西医结合消化杂志 ,2017.

[11]申丽莎 , 郭淑云 . 郭淑云治疗胃食管反流病临床经验 [J]. 中国民间疗法 ,2017.

[12]李亮 , 谢晶日 , 郭鲁义 , 等 . 谢晶日教授治疗胃食管反流病经验 [J]. 浙江中医药大学学报 ,2017(02):136-138.

[13]王微 , 李玉涛 , 韩鹏 . 胃食管反流病的研究进展 [J]. 中国实用医药 ,2015(18):283-284.

[14]李毅 , 孙涛 . 胃食管反流病发病机制研究进展 [J]. 解放军医学院学报 ,2013.

[15]易洋, 徐放明, 谢鹏, 等. 针刺太冲调节抑郁症脑功能的静息态功能磁共振研究 [J]. 中华中医药杂志 ,2012(02):369-373.

[16]陈利华 , 胡幼平 , 罗荣 , 等 . 电针百会、三阴交对大鼠睡眠剥夺细胞因子的影响 [J]. 上海针灸杂志 ,2009(11):678-681.

[17]卢承顶 , 张永臣 .10 年来三阴交穴针灸机理研究 [J]. 河南中 医 ,2012(02):224-225.

[18]陈小丽 , 岳增辉 , 刘丽 , 等 . 足三里穴的古今应用与研究 [J]. 针灸临床杂志 ,2016(07):80-83.

[19]

牛文民, 牛晓梅, 雷政权, 等. 针灸足三里穴对神经内分泌免疫网络系统的影响 [J]. 陕西中医学院学报 ,2014(02):101-103.

[20]金宇 . 足三里现代医学研究 [J]. 中国中医药现代远程教育 ,2011(01):50-51.

[21]王海军 , 燕平 , 安玉兰 , 等 . 电针中脘、胃俞、足三里、梁丘对急性胃黏膜损伤模型大鼠的影响 [J]. 山西中医学院学报 ,2011(01):13-15.

[22]王浩, 申国明, 黄顺, 等. 电针胃俞募穴对大鼠胃运动及迷走背核复合体中胃动素和胃泌素表达的影响[J]. 安徽中医学院学报,2012(01):27-30.

[23]黄顺 , 申国明 , 黄学勇 , 等 . 电针胃俞募穴对胃扩张模型大鼠 DVC 内 c-fos 的表达状态和影响胃内压的相关因素 [J]. 中医药临床杂志 ,2016(05):663-666.

[24]王柳, 申国明, 王浩, 等. 电针胃俞募穴对功能性消化不良大鼠胃运动及迷走神经背核 N- 甲基 -D- 天冬氨酸和血清一氧化氮表达的影响 [J]. 中国针灸 ,2018(03):285-290.

[25]严兴科 , 董莉莉 . 合募配穴针刺对胃炎模型大鼠下丘脑、胃 cox- 2mRNA 表达的影响 [J]. 中兽医医药杂志 ,2016(01):12-17.

[26]梁波 , 贺剑波 , 刘汉平 . 针刺中脘不同组穴治疗胃食管反流病的临床观察 [J]. 中华中医药学刊 ,2010(03):564-566.

[27]Edoardo Savarino P Z E M, Della Coletta M F N D, Tolone G P V S. A review of pharmacotherapy for treating gastro- esophageal reflux disease (GERD[J]. Expert Opinion on Pharmacotherapy, 2017.

[28]Kung Y M, Hsu W H, Wu M C, et al. Recent Advances in the Pharmacological Management of Gastroesophageal Reflux Disease[J]. Springer Science+Business Media, 2017.

《疏肝和胃针法治疗胃食管反流病的机制探讨论文》附论文PDF版下载:

http://www.lunwensci.com/uploadfile/2018/1215/20181215044516691.pdf

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/2218.html