SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:目的探讨老年性骨质疏松致椎体压缩性骨折的MR影像学特征及其诊断价值。方法选取2009年10月至2016年10月潍坊市第二人民医院磁共振室确诊的156例骨质疏松致椎体压缩性骨折患者进行随访,并记录骨折椎体的分布、椎体高度、后凸角度、椎管有效矢状径宽度、磁共振信号的变化及其数值。结果(1)骨折椎体的分布T12-L1最多,共119个椎体(占54.6%)。(2)伤后不同时间椎体MRI检查结果相差十分显著(P<0.01)。(3)各椎体平均高度测量结果实验组与对照组间P<0.05,差异显著。(4)实验组较对照组后凸角平均值明显增大,P<0.05。(5)实验组的有效矢状径宽度较对照组间P<0.05,差异显著。结论骨质疏松致压缩性骨折主要位于T12-L1,MRI显示骨折椎体高度明显下降,后凸角增大,椎管有效矢状径变窄,且MRI能判断骨折椎体的不同时期,鉴别陈旧与新鲜骨折。

关键词:骨质疏松;压缩性骨折;MRI;显著

本文引用格式:孙立磊,张春锋,刘玉龙.老年性骨质疏松致椎体压缩性骨折的MR研究[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(57):208-209.

0引言

我国是目前世界上老年人口数量最多的国家,老年骨质疏松成为一个严重的社会问题[1]。随着诊断技术和治疗方法的不断进步和更新,骨质疏松症的早期预防、及时诊断和有效治疗已形成一套完备的临床路径[2],而对于老年性骨质疏松致压缩性骨折的影像研究相对缺乏。本研究拟利用MR对老年性骨质疏松致压缩性骨折椎体的分布、高度、后凸角度、椎管有效矢状径宽度、不同时期磁共振信号的变化进行对比分析研究,为临床诊断、治疗、预防提供可靠依据和指导方案。

1资料与方法

1.1病例资料

选取2009年10月至2016年10月潍坊市第二人民医院磁共振室MR扫描确诊的156例骨质疏松致压缩性骨折患者进行随访,年龄60-75岁,156例病人中共发生骨折椎体218个,其中选取T11-L2段各30个骨折椎体作为实验组;选取同期30例同龄患者无骨质疏松和压缩性骨折的正常椎体作为对照组。实验组临床症状主要是活动或轻微外伤后突发腰部不适感就诊,无服用糖皮质激素类药物史;无结核、炎症、强直性脊柱炎、肿瘤等相关病史;对照组均为正常体检或因其他不适行腰椎MR检查,且检查结果显示椎体未见明显异常。选取20例骨折患者,初次MR检查为1d以内,骨折发生后采取相对固定与卧硬板床休息等综合治疗,于外伤后3、6、9个月时定期行脊柱MR随访复查。

1.2检查方法

所有患者均行胸椎或腰椎平扫,采用美国GE hde1.5T超导核磁共振扫描仪,CTL联合线圈,所有病例矢状面采用自旋回波序列(spin echo,SE)T1WI(TR449,TE12),快速自旋回波序列(fast spin echo,FSE)T2WI(TR6000,TE119),STIR(脂肪抑制),横断面:FSE T2WI(TR4160,TE130)扫描,激励次数2次,矩阵265×512,层厚4mm,层间距1mm,扫描野(FOV)34cm。

1.3影像学分析方法

从磁共振室选出3位MRI影像诊断医师对图像进行分析确认,记录骨折椎体的分布、椎体高度、后凸角度、椎管有效矢状径宽度、磁共振信号的变化及其数值。

1.4统计学方法

选取SPSS 19.0统计学分析软件包。在单因素分析中,资料组间计数比较采用2检验,用(±s)表示。等级资料组间比较釆用秩和检验,两组间比较釆用t检验,多组间比较采用方差分析。检验水准取α=0.05。

2结果

2.1骨折椎体的分布

156例骨质疏松致胸腰椎压缩性骨折患者中,218个椎体发生压缩性骨折,其中骨折范围从T4-L4。其中T12-L1最多,共119个椎体(占54.6%)。

2.2椎体高度

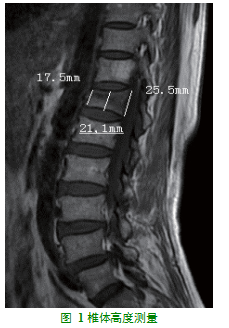

实验组椎体(T11-L2)前壁高度Ha:(17.1±4.4)mm;中间高度Hm:(21.2±4.1)mm;后壁高度Hp(25.1±5.3)mm;椎体的平均高度[(Ha+Hm+Hp)/3):(21.3±4.6)mm。

对照组椎体(T11-L2)前壁高度Ha:(28.1±4.4)mm;中间高度Hm:(29.2±4.1)mm;后壁高度Hp:(32.1±5.7)mm;椎体的平均高度[(Ha+Hm+Hp)/3]:(29.8±4.7)mm。

各椎体平均高度测量结果两组间P<0.05,差异显著,显示骨质疏松致胸腰椎压缩性骨折的椎体高度明显降低,且以楔形改变为主(图1)。

2.3后凸角

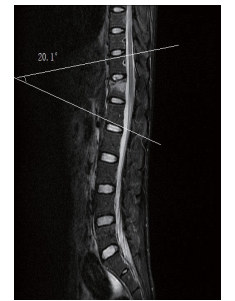

实验组椎体(T11-L2)后凸角的平均值分别为T11:(17.24±1.92)°;T12:(19.39±1.69)°;L1:(19.63±1.73)°;L2:(18.17±1.84)°。

对照组椎体(T11-L2)后凸角的平均值分别为T11:(7.15±1.34)°;T12:(7.87±1.3)4°;L1:(8.51±1.34)°;L2:(9.13±1.34)°。

实验组所有椎体(T11-L2)后凸角平均值为(18.61±1.79)°对照组所有椎体(T11-L2)后凸角平均值为(8.26±1.34)°各椎体后凸角测量结果两组间P<0.05,实验组较对照组后凸角平均值明显增大,提示骨质疏松致胸腰椎压缩性骨折的椎体后凸角较正常人角度发生了明显的变化[3](图2)。

2.4椎管有效矢状径宽度

实验组所有椎体的有效矢状径平均值分别为:T11:(13.2±1.5)mm;T12:(13.7±1.4)mm;L1:(13.7±1.4)mm;L2:(13.1±1.8)mm;对照组所有椎体的有效矢状径平均值分别为:T11:(16.5±1.4)mm;T12:(16.8±1.3)mm;L1:(16.9±1.1)mm;L2:(16.6±1.2)mm。

实验组椎体的有效矢状径平均值为:(13.4±1.6)mm;对照组椎体的有效矢状径平均值为:(16.7±1.3)mm。各椎体椎管有效矢状径的两组测量结果有显著差异(P<0.05),实验组的有效矢状径宽度较对照组明显变窄(图3)。

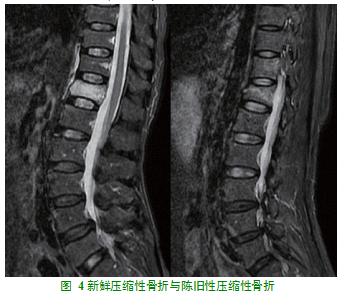

2.5骨折椎体的MR信号变化

初诊时20例骨折椎体均表现为T1加权像低信号,T2加权像高信号,伤后3个月已有少数椎体恢复为T1加权像等信号;6个月时多数病例椎体已呈等信号改变,至12个月时全部病变椎体信号均恢复正常。伤后不同时间MRI检查结果相差十分显著(P<0.01)(图4)。

3讨论

MRI的临床应用使医学影像学发生翻天覆地的变化。它具有安全、无辐射、精确等优点,现在已经发展成为一种常规的临床检查方法[4,5]。

MRI可以多序列、多参数、多方位成像,且软组织分辨率较高,对椎体压缩性骨折可以提供较多有价值的信息[6,7]。骨质疏松致压缩性骨折主要位于T12-L1胸腰段椎体[8],MRI不但能显示骨折后椎体高度明显下降,后凸角增大,椎管有效矢状径变窄等特异性影像学变化,且能判断骨折椎体的不同时期,鉴别陈旧与新鲜骨折,估计椎体骨折愈合程度,为临床诊断、治疗以及预防提供重要依据。

参考文献

[1]唐海,陈浩,王炳强,等.椎体后凸成形术治疗重度骨质疏松性椎体压缩骨折[J].中华骨科杂志,2010,30(10):978-983.

[2]王涛,吴春根,程永德,等.经皮椎体成形术治疗慢性症状性椎体压缩骨折的临床应用[J].介入放射学杂志,2009,18(10):740-743.

[3]洪鑫,吴小涛,刘磊,等.经皮椎体成形术和经皮椎体后凸成形术治疗重度骨质疏松性椎体压缩性骨折疗效分析[J].中国骨质疏松杂志,2011,17(11):969-973.

[4]郭宝英,朱魏,赵太茂.原发性骨质疏松椎体压缩性骨折的X线、MRI影像诊断价值分析[J].中国CT和MRI杂志,2016,14(11):124-126.

[5]姚孝平,张冉,陶莎.MRI诊断骨质疏松所致椎体压缩性骨折[J].世界最新医学信息文摘,2017,17(13):128.

[6]王玲,葛英辉,朱绍成,等.腰椎多层螺旋CT容积扫描的临床应用[J].中华放射学杂志,2008,42(11):1137-1142.

[7]于滨生,刘少喻,李佛保,等.脊柱稳定重建的解剖及生物力学特点[J].脊柱外科杂志,2005,3(1):40-42.

[8]史丽娜,吴春根,李文彬,等.椎体压缩性骨折MRI信号特点与PVP术后疗效相关性分析[J].介入放射学杂志,2011,20(1):32-36.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/17010.html