SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:归经理论,源于《黄帝内经》病机十九条,在古代医家对中医的理论基础不断充实完善下,归经理论逐渐细化开来,并趋于成熟,形成一套完整的理论体系。《中医内科学》中五脏系疾病即是根据疾病归经理论,按照五脏分类法,分为肺系、心系、脾系、肝系、肾系疾病。临床上,药物归经应与疾病归经保持一致,确定疾病的脏腑定位,然后选择相对应的药物来治疗疾病[1]。

关键词:五脏分类;药物归经;临床意义

本文引用格式:詹洁茹,潘静.基于归经理论探讨清热解毒药在中医内科病证中的运用[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(80):235-236.

Based on the Meridian Tropism Theory to Explore Heat-clearing and Detoxicating Drug in the Application of TCM Internal Medicine Disease

ZHAN Jie-ru,PAN Jing*

(Hubei University Of Chinese Medicine,Wuhan Hubei)

ABSTRACT:The theory of meridian return originated from the article 19 of pathogenesis in huangdi neijing.Under the continuous improvement of the theoretical basis of traditional Chinese medicine by ancient doctors,the theory of meridian return was gradually refined and matured to form a complete theoretical system.In TCM internal medicine,diseases of the five zangs are classified into lung,heart,spleen,liver and kidney according to the classification of the five zangs according to the theory of disease regression.In clinical practice,diseases and drugs should be combined to determine the location of the viscera of the disease,and then choose the corresponding drugs to treat the disease.

KEY WORDS:Five internal organs classification;The meridian theory of medicine;Clinical significance

0引言

归经理论,源于《黄帝内经》病机十九条,在古代医家对中医的理论基础不断充实完善下,归经理论逐渐细化开来,并趋于成熟,形成一套完整的理论体系。管竞环,全国第二代名老中医,深入研究归经理论,提出疾病归经应该与药物归经保持高度一致。对此,笔者对《中医内科学》中五脏系疾病中各个疾病证治分类的常用药物中的清热解毒药进行统计,探讨治疗五脏系疾病常用药物中的清热解毒药是否也符合疾病归经与药物归经相一致的规律。

1材料与方法

将《中药学》[2]所涉及的所有具有清热解毒功效的药物(并不局限于清热解毒药这一章节,且包含附药),一一罗列出来,并对照《中药大辞典》,统计药物归经。将《中医内科学》中肺系、心系、肝系、脾胃系及肾系疾病中每个疾病(包括附录疾病)的辨证论治中所涉及的常用药物罗列出来,统计上述具有清热解毒功效的药物及频次,然后统计药物归经,采用SPSS 25.0统计分析软件对各类疾病中清热解毒药归经进行2检验。

2结果

2.1《中药学》中清热解毒药归经

具有清热解毒功效的中药一共有金银花、连翘、半边莲、板蓝根、大青叶、马勃、射干、牛黄等64味。具体归经如表1。

其中,清热解毒药中第一归经归于肺经的药物最多,达25味,第一归经归于肾经的药物最少,只有1味,为黄柏。从总数上而言,不论第一、第二归经,归于肺、肝、脾经的药物占了绝大多数。

2.2五脏系疾病中清热解毒药运用频次

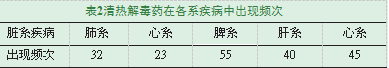

统计五脏系疾病中常用药物,将各系疾病中运用清热解毒药找出并统计如表2。

从图中可以看出,清热解毒药物在肝系疾病里运用最多,达55味次,在脾和肾系疾病中的运用的清热解毒药也较多。

2.3五脏系疾病中清热解毒药归经

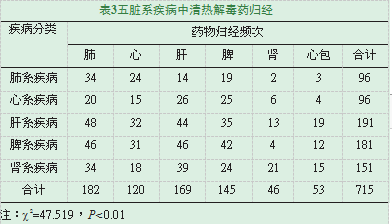

将各系疾病中所用到的清热解毒药物按照《中药大辞典》中药物归经进行频次统计,发现如表3。

在肝系、脾系、肾系疾病中,归于肺、肝二经的清热解毒药物居多,肺系疾病中归于肺、心经的清热解毒药物居多,心系疾病归于肝、脾的清热解毒药物居多,P<0.01,表示各组间存在差异,具有统计学意义。

3讨论

3.1归经理论的历史发展

归经理论,现在学术界公认的是源于《黄帝内经》的病机十九条,文中“诸风掉眩,皆属于肝;诸寒收引,皆属于肾 诸热瞀瘛,皆属于火(心);诸痛痒疮,皆属于心(火)”,将具有风、寒、气、湿、热等性质的疾病与五脏相对应,体现了疾病与脏腑定位的关系,直接或间接的明确了常见疾病的五脏分类,其阐述了疾病的病机、揭示疾病的本质,奠定了审机论治的理论基础[3]。张仲景在《伤寒杂病论》中,首创了六经辨证、脏腑辩证,选方遣药各有所司,已经开始重视疾病的病变部位[4]。而他在《金匮要略》中提出:太阳经病证用麻黄、桂枝,阳明经病证用石膏、知母等,已经有了“归经”理论的基础及涵义[5]。金元时期的张洁古在《珍珠囊补遗药性赋》中正式提出药物归经理论,书中载药100味,指出药物的性味、归经、升降浮沉、主治,且明确指出引经药,如羌活,是手足太阳表里引经药。王好古在《汤液本草》中,明确用“少阳经”、“太阳经”等对中药进行直接定位,标志着系统的归经理论正式形成[6]。明代李时珍则进一步运用归经理论,在《本草纲目》中,对每一味中药的药性、功效及主治,运用归经理论来加以说明,并用临床的疗效来验证。

3.2内科疾病五脏分类研究

疾病五脏分类在现代教科书中并没有明确的著作来加以论述,但却在字里行间有所涉及。《中医内科学》即是按照五脏分类法将疾病划分到各自脏系,代表方剂以古代经方居多,药物归经以五脏为主。管竞环传承组贯彻管老的思想,围绕着“疾病归经”理念进行一系列研究。马威[7]等将《中医内科学》五脏系疾病中各个疾病的证治分型中代表方剂的药物归经进行统计,除肾经外,大多数脏系疾病的常用药均以本经为主。王彤[1]等认为疾病归经是辨证论治的基础,药物归经只有在疾病归经指导下才能发挥临床疗效。陈仁铭[8]等认为肢体经络疾病按疾病归经来划分的话,应该是属于肝系疾病,统计《中医内科学》中肢体经络病证代表方药第一归经,结果表明治疗肢体经络病证的药物以归肝经者最多,提出肢体经络疾病在用药时应尽量选用归于肝经的药物。对此,潘静[9]等将这一理论运用于临床,将治疗痛风的当归拈痛汤中,不归于肝、肾、脾经的苦参、升麻等替换成归于肝经或具有改善嘌呤代谢作用的土茯苓、牛膝等药物后,在缓解急性期症状和降低尿酸水平上,明显优于原方。

3.3清热解毒药在五脏系疾病中运用分析

3.3.1在所有具有清热解毒功效的中药中,归于肺经的药物最多。肺主皮毛,如疮疡、虫蛇咬伤等病变部位均在皮毛,故定位在肺;肺为娇脏,易受自然界之风、寒、燥、热等邪气,尤其是温热邪气的侵犯,经口鼻入肺,出现肺卫失宣,肺气郁闭等病变。因此归于肺经的清热解毒药物大多数都兼具有疏散风热、利咽、解毒消痈、化脓消肿等作用,例如:疏散风热的金银花、连翘、菊花,利咽的射干、山豆根、马勃、木蝴蝶、青果等。肝主疏泄,调节气机的升降与通畅,肝失疏泄,易出现痰凝、肝郁化火等症,且肝开窍于目,凡肝火上亢所致的头昏目眩、肝火上炎所致的目赤生翳及肝胆湿热所致的双目黄疸等,均可使用归于肝经的清热解毒药。而第一归经归于肾经的清热解毒药只有黄柏一味,究其原因,可能有以下两点,第一,所谓“肝肾同源”,因此大多数药物纳入归肝经内;其次,由于古代习语问题,多将肾放在其他四脏最后,如心肝脾肺肾,因此古人往往忽略掉归于肾经的作用。

3.3.2清热解毒药在肝脾肾疾病中运用较多,例如,在肝系疾病中,治疗黄疸疫毒炽盛证采用《千金》犀角散加味,常用药物有水牛角、黄连、栀子、大黄、板蓝根、地黄、玄参、丹皮、茵陈、土茯苓共10味药,其中运用到清热解毒药就有7味,分别为水牛角、黄连、栀子、大黄、板蓝根、玄参、土茯苓。据统计,肝系疾病中,九种疾病共53个病证中,有使用清热解毒药的病证便有22个病证。三系疾病病变部位绝大多数在于肝、脾、肾,因此,三系疾病的病因复杂,或六淫外感,或七情内伤,故三系疾病中运用清热解毒药偏多。

3.3.3疾病归经思想在古代并无专门著作来论述,随着时间的累积,前人对中医的认识不断的挖深,中医基础理论不断地完善和发展,疾病归经理念逐渐被大家所关注,正如现代医学里靶向治疗,找到特异性的致癌点来精准治疗一样,中医的疾病归经思想即是确定疾病的脏系归经,在遵循疾病治疗原则上,选择相应脏腑归经范围的药物,来增强药物的治疗作用。在心系疾病中,归于肝、脾经的清热解毒药占有较大比重,按照疾病归经与药物归经相结合的观点,可以将运用归于肝肾经的,起清热解毒凉血功效的玄参替换成归于心经的同样具有清热解毒凉血功效的水牛角、紫草等。在肝系疾病中,归于肺、肝经的清热解毒药占有较大比例,建议将归于上焦的黄芩等替换成归于中焦的黄连,同样有清热解毒功效,归经不同,临床疗效应当也不同。同理,在治疗脾系、肾系疾病时,尽量替换成具有同样功效的归于本经的清热解毒药。

4结论

清热解毒药多归于肺、肝、脾经,而五脏系疾病中运用清热解毒药较多的却是肝系、脾系、肾系疾病,根据药物归经应与疾病归经保持一致的观点,我们提出:在治疗肝、脾、肾系疾病时,运用清热解毒药,尽量选用本经的具有相似功效的药物。中医药的发展,必须理论运用于实践,在实践中探求理论的正确性,关于药物归经应与疾病归经保持一致的这一观点,临床上还需进一步的验证,这只是一个开始,研究仍应继续。

参考文献

[1]王彤,马威,陈菁,等.论中医内科疾病五脏分类的临床指导意义[J].中华中医药杂志,2017,32(03):1073-1075.

[2]钟赣生.中药学[M].北京:中国中医药出版社,2012.

[3]潘静,马威,管竞环.病机十九条疾病脏腑归经理论临床应用研究[J].中医学报,2015,30(01):63-65.

[4]徐树楠,支政,于丽,等.中药归经学说的形成与发展[J].辽宁中医杂志,2010,37(08):1488-1489.

[5]戴缙,杨天仁.试述药物归经、引经药、药引、方剂归经的起源与关系[J].中医药学报,2018,46(01):101-103.

[6]吉阳,宋秀珍.“归经”理论渊源初探[J].吉林中医药,1999(01):2-3.

[7]马威,管竞环.中医内科疾病用药归经的分析与思考[J].中国中医基础医学杂志,2008(03):209-210.

[8]陈仁铭,潘静,覃伟.中医内科肢体经络病证分类方法探讨[J].湖北中医药大学学报,2015,17(06):60-61.

[9]潘静,马威,管竞环.归经当归拈痛汤治疗痛风性关节炎[J].吉林中医药,2013,33(12):1240-1242.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/yixuelunwen/14608.html