SCI论文(www.lunwensci.com):

1940 年 12 月 4 日,一二九师师部到达河 北境内太行山涉县的赤岸村。从此, 赤岸, 这 个在峰峦重叠的太行山区之中的小山村, 这个 清漳河畔的连地图上都找不到的无名之地, 便 成为一二九师师部的所在地, 在此以后长达五 年的时间里, 成为晋冀鲁豫根据地的心脏和首 府。刘伯承和邓小平, 就在这个小村庄的一个 很小的庙宇小院之中, 驻扎了下来。刘邓在这 个简陋朴素的驻扎之地, 将指挥太行山人去进 行更多的战斗, 将与太行山人共同度过更加艰 苦卓绝的战斗生活。

——摘自毛毛《我的父亲邓小平》

81 年前的 1940 年 12 月 4 日, 太行山上,冬雪初见, 但阳光却是暖融融的。这一天, 恰好是刘伯承 48 岁的生日。他和小“一轮”的邓小平, 两位革命家携手进驻赤岸村, 直至 1945年 12 月底离开。长达五年多的时间,横跨抗日战争和解放战争两个历史时期。刘邓就是在这个普普通通的小山村, 运筹帷幄, 决胜千里,指挥八路军 129 师将士, 浴血奋战, 抗击日寇,为人民谋幸福, 为民族谋复兴, 为抗日战争胜利、解放战争开启和新中国的建立, 铸就了不朽的历史功绩。

刘邓把 129 师司令部设在赤岸村,使之成为太行根据地的心脏、晋冀鲁豫边区的中心,是基于怎样的考虑 ? 又有着多少的奥秘?是这里的风水别具一格, 具备藏龙卧虎的 玄机;还是这里的峰岭占尽龙脉,暗 合刘邓大“龙”的属相; 抑或是赤 岸, 这个村名里天然有一个寓意革命 色彩的“赤”字, 显然不会是这么简 单!赤岸的名字, 只是因为这个清漳 河畔的小山村有一道红色的土岭, 而 已。共产党人讲信仰不讲迷信, 讲理 想不讲幻想, 讲“鱼水”不讲风水。 81 年前,刘伯承、邓小平之所以把 129 师司令部设在赤岸村,完全是基 于当时的天时、地利与人和, 基于当 时的抗战大局、涉县的地理优势、赤 岸的纯朴民风。是历史选择了太行褶 皱里的赤岸, 赋予了她一段最为辉煌 的历史、一个最为传奇的故事、一抹 最为鲜艳的色彩。

天时——抗战大局。 刘邓进驻赤 岸之前, 全面抗战已进入第四个年 头。黎城会议闭幕有时、百团大战胜 利结束的有利形势, 与日军重点进攻 华北、国民党顽固派继续积极反共的 不利形势, 两相交织在一起。抗日根 据地需要进一步巩固, 统一的边区民解放。比周边绝大多数县更早获得解放的涉县, 为刘邓选择大本营驻扎地扫清了最大威胁和障碍。政治方面,八路 军涉县 工作 团于 1937 年 11 月初进驻涉县, 中共冀豫特委于 1938年初即转至涉县东部一带开展工作,涉县抗日县政府于 1939 年 12 月 26日正式成立。晋冀豫区(太行区)党委于 1940 年 4 月移驻涉县西辽城后,把涉县确定为直属县, 县委书记和六个区中的五个区委书记由晋冀豫区党委直接派任。129 师司令部、政治部于 5 月底进驻常乐村, 6 月份成立太行军区, 探索积累了大量建党、建军、建政的经验。初步统一了太行、太岳、冀南三块根据地政权的冀太联办于 8 月 1 日在东辽城村成立, 短短几个月的时间, 已为过渡成立晋冀鲁豫边区政府作了大量基础性工作。涉县这块八路军进驻较早的地方,“冀太”边区最高政权机关成立的地方, 特别是晋冀豫区党委和 129 师机关先行开展工作的地方, 为刘邓正式入驻赤岸村作了军事、党建、政权建设和群众基础等方面的充分准备。按照中共中央北方局和八路军总部的部署, 刘邓坚定地把目光瞄向了赤岸, 要在这块难得的安定的太行腹心地做出更大的“眼位”,更好地发挥领导全边区的“核心”作用,创建最为巩固的抗日根据地, 建立人民当家作主的抗日新政权,以应对接下来的更为复杂险峻的局面, 并最终赢得抗战这局关乎中华命运大棋的胜利。

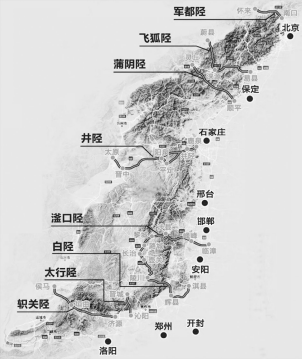

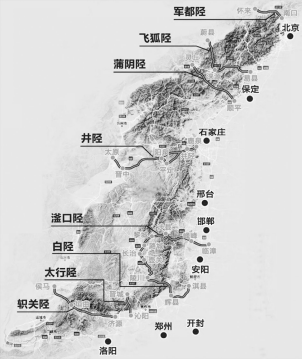

地利——地理优势。 涉县独特的地理环境, 在晋冀豫三省周边区域十分突显。翻开《晋冀鲁豫边区全图》可知, 赤岸雄踞太行之巅, 濒临清漳河畔, 正处在“四战之地”的晋冀鲁豫根据地中心, 对于总揽边区全局、辐射周边四方有着特殊重要的意义。从地理角度看, 自元朝到抗战前期, 涉县隶属河南省管辖, 600 多年间归属偏僻的豫北地区。由于地处晋冀豫三 省交界处, 特别是在民国时期, 国民 党政权的统治比较薄弱。居于太行南 北段的交接处, 漳河和清浊两条支流 的交汇处, 这里群峰壁立, 河谷狭长, 道路崎岖, 水网密布, 地貌特征十分 特殊。而从涉县, 西通黎城要飞跃东 阳关, 北去辽县(左权)要翻过温城 岭, 东达武安要直下太行山, 南向林 县(林州)要横渡浊漳河。太行险关 和漳河天堑构成的围护, 使得以赤岸 为核心的涉县盆地有着天然的屏障 庇护。特别是“太行八陉”之滏口陉 贯通涉县中部, 赤岸亦居于太行通道 的咽喉位置,“秦晋之要冲,燕赵之 名邑”的涉县, 自古就是兵家必争的 战略要地。赤岸向北溯河而上约 60 华 里, 即为八路军总部驻地麻田, 两地 之间只有半天的行程, 便于 129 师司 令部与八路军总部之间保持密切联 系, 更便于拱卫总部这个八路军华北 抗战的最高指挥机关。赤岸村背靠太 行群峰, 前临清漳水系, 进扼邯长大 道,退保麻田沟峪,东指冀南平原,西守三晋要地。居中 领正、纵横捭阖的地 理特点, 正是领导开 展游击战争的绝佳 场所;山河阻隔、攻 守兼备的地貌特征, 本就方便于临机转 移。从保障角度看, 清漳河自北向南贯 穿涉县全境, 两岸河 谷是冲积而成的 10 万 亩 肥 美 滩 地, 赤 岸上下沿河地域更 有“上河浇”“下河 浇”的通俗称谓, 是 盛产小麦、玉米和水 稻的天然“粮仓”。 河谷两岸的大山上, 又是百万亩荒坡荒地,核桃、花椒、柿子“涉县三珍” 享誉三省, 300 余种常用中药材闻名 全国, 养育了八路军的太行小米, 更是涉县 20 万亩旱作梯田的当家作物。太行风光雄壮,清漳河水流转,《新华日报》记载抗战时期涉县已被称为“晋冀豫的花园”。陈毅于 1944 年元旦过后不久,赴延安参加党的七大时,沿着清漳河一路北上并路居赤岸,写下著名的五言长诗《过太行山抒怀》, 对清漳河谷和涉县风貌有着真切的描述与由衷的赞叹:“清漳映垂柳,灌溉稻黍稷。园田村舍景,无与江南异。”天然粮仓, 大美风光,将涉县推到了抗战历史的舞台中央,并将聚光点定在了赤岸这颗硕大的明珠之上。通晓天文地理的刘伯承、邓小平以其军事家、政治家的独到眼光, 将在赤岸导演一部震古铄今的人民战争大戏。

◆太行八陉分布图。

人和——纯朴民风。三面靠山,一面临水, 静谧详和的自然环境, 使得赤岸这座太行深处的小山村人心醇厚, 民风纯朴。而长期居山临水的熏陶, 使得村民们的骨血里天生带着太行山的骨气、清漳河的灵气。尤其三年多的抗战烽火, 让赤岸村人在保家卫国的抗争中, 打心眼里感恩共产党、欢迎八路军。建立抗日基点。

1937 年 12 月 26 日,刘伯承听取关于涉县、磁县、邯郸等地情况汇报后指出:“增加干部去, 掌握涉县到磁县的工作。涉县要紧,涉县有两个游击队,在北有二百人, 三区一个。外有二十个救国会。交通线要开辟。”1938 年12 月 7 日, 刚刚过了 44 岁生日的刘伯承, 率 129 师机关和直属队由黎城上遥第一次进驻赤岸村, 亲手播下了抗日的火种。1940 年夏,受刘伯承、邓小平委派, 129 师直属队协理员邓小平夫人卓琳进驻赤岸, 在穷苦百姓 中发展党员,秘密建立赤岸党支部, 并担任第一任党支部书记。在刘邓直 接关怀下,赤岸的抗日运动风起云 涌, 很快成为全县最坚强的抗日堡垒 之一, 从而为刘邓正式进驻打下了扎 实可靠的基础。迎接刘邓进村。1940 年 12 月 4 日, 统率 10 万抗日大军的 刘伯承, 和他亲密的搭档邓小平, 两位远见卓识的革命家携手同行, 带领129 师司令部机关正式入驻赤岸村。

◆129师向太行山区挺进。

杨国宇在《刘邓麾下十三年》中记 述:“群众看到我们非常兴奋,…… 大人小孩成群地为我们鼓掌。”建中、 张柱、宇震等几个赤岸村老人动情回 忆:村里的房子,大部分散布在座西 面东的山坡上, 东房和南房常年不见 阳光,冬冷夏潮。听说来了八路军, 老乡们甭提多高兴啦。小伙子和姑娘 们给部队打扫房屋, 腾炕支铺。上了年纪的老人握住部队首长和战士们的手, 问寒问暖, 拉起家常。每一户人家都像迎接亲人一样, 腾出北房和西房, 自家住进了东、南房。老百姓让北房争南房的事, 刘邓很快就知道了, 两个人当即决定: 尽量少住民房, 少给乡亲们添麻烦, 多住东、南房和庙堂。刘伯承带着司令部的同志们一起住进了戏楼上, 将戏楼南房隔成两间, 自己住在又窄又矮的里间。邓小平跟着政治部的同志合挤在靠近戏楼东南角的民房里。老乡们多次找到刘邓, 请他们搬到北房去, 都被谢绝了。全村的老百姓哪见过这样的军队,无不感动地说 :“八路军真是人民的子弟兵啊 !”赤岸,这个鲜有人知的小山村, 随着刘邓的进驻, 成为人人向往的革命圣地。而刘邓这一住就是五年有余, 直至 1945 年 12 月底, 抗日战争胜利结束, 解放战争拉开序幕。邓小平女儿毛毛写道:“在五年的时光中, 他们在这个小山村中研究形势, 研究敌情, 召开了多少会议,发出了多少道作战命令。这里,成为中国共产党的这支抗击日本侵略军的部队的心脏和灵魂。多少战斗的残酷激烈,多少生活的艰难困苦,都和这座小山村紧紧联系在一起。今天, 他们离开了这里, 胜利地离开了这里, 去奔赴更大的战斗天地, 去迎接更辉煌的胜利。”

◆刘邓两家合影。

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/shizhenglunwen/35801.html