SCI论文(www.lunwensci.com):

徐向前一向注重以身作则,哪怕是看似平 凡之处的衣食住行等方面, 都要点点滴滴“润 物细无声”地言传身教, 这是其优良家风的内核,是家人享用不尽的一笔精神财富。徐向前幼年家境贫寒,参加革命后,戎马 生涯几十年, 艰苦的生活环境造就了他艰苦朴 素的性格和习惯。特别是 1936 年 10 月,以红 四方面军组成的西路军远征甘肃、宁夏, 远征失败后, 他一路化装成“算命先生”与一位营长步行数千里沿途以乞讨、挖野菜糊口, 最后才回到延安。新中国成立以后, 徐向前是开国元勋之一, 但他仍然坚持战争年代形成的勤俭

节约的习惯, 可谓老一辈革命家里发扬我党优良传统的典型。

20 世纪 50 年代初期,时任中央军委总参谋长的徐向前率领我国的一个军事代表团到苏联访问, 访问时中国正值夏季, 代表 团个个都是身着薄军服, 没有多带衣 服, 随身仅带了一套普通料子便衣。 没想到, 由于购买武器装备的谈判进 展缓慢, 代表团在苏联一住就是 4 个 多月, 工作任务还没有完成。到了冬 天,莫斯科的气温比北京低好几度, 刚进入 9 月的天气就已经很冷了, 北 风呼吼、凛冽刺骨, 徐向前和同去的 代表团成员把带去的衣服全穿上, 也 不能抵御寒冷。见状, 负责管理生活 的同志请示徐向前:能否每人就地做 一套冬衣和大衣?徐向前摆了摆手, 硬是否决了, 他想, 每人做一套冬衣 和大衣, 那得花去国家的多少外汇 呀……有的同志认为, 买一件大衣也 不值几个钱, 就对徐向前说 :“徐总, 还是给你在莫斯科买一件吧。”徐向 前摇摇头说 :“我家里有大衣嘛,为什 么要在这里买?呢料贵, 做工也贵。 如今, 每一块钱的外汇, 我们都要付 金子呀。我们国家建设正需要钱, 能 不花的钱尽量不花; 就是将来富裕 了,不该花的钱也不能乱花。”他还说 了一句名言 :“历览前朝兴与亡,成由勤俭败由奢。”来教育开导大家。

随后, 徐向前让大使馆告诉跑莫 斯科的信使, 请他把军事代表团成员 家里的冬衣从国内捎来, 并特别嘱咐 那位同志 :“我家里有一件大衣,你 一定要帮忙取来。”

有人不解: 千里取衣,真是笑 话。徐向前却风趣地说:“现在,我们生活好了, 也不能乱花钱。再说, 建国后, 有很久没有受过冻了, 这也 是一种锻炼啊,看大家是不是还记 得战争时挨饿受冻的滋味。”一番话 把本来肚里有些怨气的同志也说笑 了。

一位曾在徐向前身边工作近 9 年 的秘书回忆, 徐帅 9 年里除军队发的 衣服外,只在 1964 年夫妻俩每人做 过一件呢子大衣, 以后再没添置过新 衣。一件旧黄呢大衣不知穿了多少 年。这件大衣, 有人说是抗战时期别 人送的,有人说是缴获日本军官的, 反正可以作为“文物”送中国革命历 史博物馆去了。

徐向前给人的性格特点突出表 现之一就是“土气”。而这个“土气”明显令人联想到他很少穿帅服露面, 即便是一些重要场合。身为共和国元 帅、党和国家领导人, 他除了在正式 场合外一般都身穿便服。在大量的史 料照片中,还是经常穿着“打补丁” 的便装。

这方面, 其间发生过一个有趣却 耐人寻味的插曲:有一年,妻子黄杰 过生日, 徐向前问她 :“过生日了, 你 要什么礼物呀?”黄杰想了想说 :“我 也不要别的了,就是你当元帅以后, 我从来没看见过你穿元帅服什么样, 你就穿上让我看一眼就行了。”对她 这个出人意料的要求, 徐向前答应 得很痛快, 他麻利地穿上元帅服站在 老伴面前, 模特般地展示了一番。从 此以后, 那件象征着他一生荣誉的元 帅服就再也没见他穿过了, 一直静静 地压在徐家的樟木箱里。黄埔一期毕 业的徐向前与黄埔六期的黄杰结识 于抗战时期,1946 年成婚。从 1940 年开始, 徐向前的身体情况始终不太 好, 后来因为从马上摔下来, 造成骨 折, 引发的疾病时有反复。黄杰嫁给 徐向前后, 主动承担起照顾的职责且 还要负责照料徐向前的小女儿徐鲁 溪。他为此对她说:“人家结婚是找 个快活,你却是找个麻烦啊。”虽历 经坎坷但两人携手共患难走过 44 年 岁月……

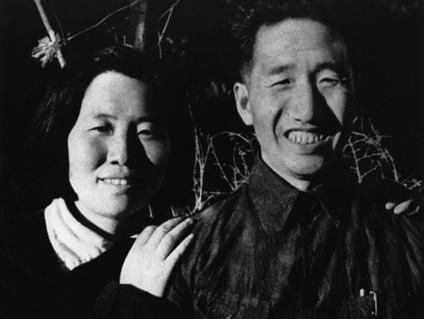

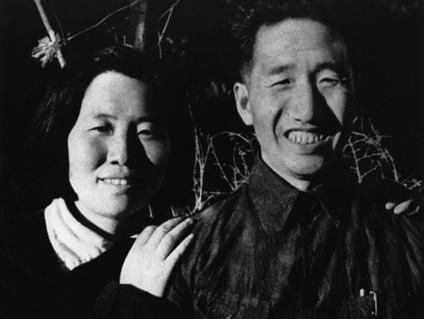

◆1946年五四青年节,徐向前与黄杰在延安结婚。

徐向前的二女儿徐鲁溪最喜欢 且珍藏着一张老爸的老年照片:照片 上的徐向前元帅戴着眼镜、身着便 装, 安详随和、一脸慈祥, 老人面部 的老年斑清晰可见, 而与之相映衬的 正是衣领上的那个同样清晰可见的 补丁, 殊不知, 这块补丁还是徐向前 自己缝上去的。此照拍摄于 20 世纪 80 年代后期,那个年代走在大街上 已然很难看到一个穿补丁衣服的路 人了。对此,徐鲁溪回忆时感慨说: “父亲出身穷苦家庭,所以他习惯简 单。参加革命后, 先在鄂豫皖创建根据地, 接下来就是长征、西征、抗日, 他简朴惯了, 这可能是父亲一生的风 格和特点。”

徐向前长期积劳成疾, 尤其是 20 世纪 50 年代病情较重,可是他和同 样战争年代磨难过的老革命妻子黄 杰在生活上绝不要过高的照顾。组织上考虑徐向前多病需要加 强营养,拨给他们夫妇一些补助金, 他们都立即命人原封不动退回。

徐向前成为共和国十大元帅之 一后, 在他的住处, 挂着他亲笔书 写的一幅墨宝:“少车多步,少肉多 菜……少欲多旌……”

徐向前经常对家人和身边工作 人员说:“人的生活好了, 更应该多吃 些野菜, 野菜可以调剂口味, 增加营 养,挖菜又是一种锻炼,一种游玩, 二者得兼,何乐而不为。”

一年春天, 徐向前突然对警卫员 说:“走,摘榆钱去。”徐向前走走停 停, 陶冶在春意之中, 他望着大地冒 出的青草,喃喃自语道:“很久没有 尽兴地走走了。”

在一棵榆钱树下, 徐向前停了下 来, 他指着像翡翠镶挂在树枝上的榆 钱,催促警卫员说:“小鬼,赶紧上 树摘呀。”警卫员忙说:“首长,现在 那么多的好吃的, 给您吃这个, 我们 要挨骂了。”徐向前答道:“哪个敢 骂!我小时候常吃这个, 很香。吃菜 要讲究搭配, 肉吃多了, 不利于身体 健康, 多吃杂粮、野菜, 有营养呀。” 他还说,“等到夏天,我再带你来挖 马齿苋,这个野菜才香呢!”

转眼到了夏天, 一天傍晚, 徐向 前又要出去散步, 警卫员手中拿着个 小铲子对他说:“首长,您不是说夏 天要吃马齿苋吧?我顺便挖一些。” 在地里, 徐向前一边挖, 一边给警卫员讲解:“这菜可以防病,可以治腹 泻, 还可以当菜吃。过去穷苦人家每 到夏天, 都要和粮食掺着吃。长时间 不吃,还怪想它咧。”

散步、摘榆钱、挖野菜成了徐向 前建国后生活中的保留节目。

特别是国家三年困难时期, 徐向 前带头勒紧裤腰带渡难关。管理人员 从徐向前的健康着想, 偶尔买来点牛 羊肉改善伙食,他总是严肃地说 :“全 国人民都很困难, 毛主席和周总理带 头不吃肉, 我能吃得下吗?我们是人 民的勤务员, 国家有困难, 我们不能 有丝毫的特殊啊!”

住舍豪华,更是徐向前一辈子都摒 弃的。徐向前夫妇始终认定一个原则:只要能保障正常的工作和生活即可,除此以外的待遇他俩都一概予以谢绝,毫不多要多占多享用。

徐 向 前一家原在史家胡同居住时房子又小又破, 管理人员一有机会就劝说他该修缮一番了哪怕仅是简单维修, 但他一直态度坚决摆手不同意;最后被房管部门确定为危房后, 才不得不同意搬家。搬迁到北京城西后,房子是宽大了些, 可是没有地毯。地 板上蜡后特别滑, 秘书怕他年老体弱 走路滑一下不安全, 多次建议要铺地 毯, 仍旧遭到他拒绝。万般无奈下只 好从“总后”要了两卷橡胶毯铺在楼 梯和过道里。又建议让管理部门安个暖气罩时,他坚决拒绝。

徐向前不仅曾退回配发的新地 毯, 还曾退回多余的汽车, 绝不占用 公车来私用。

徐向前从未用公车接送过自己 的孩子们。徐小岩是徐向前唯一的 儿子。徐小岩在北京八一小学读书 时,一次放学后,天黑才回到家。 徐向前询问儿子为什么这么晚才回 来, 徐小岩嚅嚅地说:“因为肚子饿, 用车费买吃的了,只好步行一个多 小时才回到家。”徐向前没有责备儿 子, 但也没有改变规定, 依旧是每天 只给儿子 3 毛钱的车费照例去挤公交车上下学。

生活中的徐向前不但十分简朴, 而且节俭惯了的徐向前还心灵手巧、 细致入微, 为此,他在家里拥有一个心 爱的宝物——他的小工具箱。平常家 里物件有个什么小问题、小毛病, 他 都会搬出他的工具箱,亲自动手修理。

徐向前还有一只小小的白木箱, 一直权作他的出差必备物品。它由几 块木板钉成, 没有上漆, 做工也十分 粗糙, 是纯天然的“毛坯”箱。在战 争年代, 这是他的随身物品, 跟着他 “南征北战”走过无数个春夏秋冬,也 穿梭过数不清的枪林弹雨中, 显得异 常陈旧, 新来的公务人员总想把它当 成垃圾处理掉, 然而, 几次都被徐向 前阻止了。

1950 年,徐向前从青岛赴北京参 加中共七届三中全会。秘书想, 总不 能再带着这只破箱子参加会议吧, 便 对徐向前提议说 :“首长,我想去北 京开会前, 到街上买一只皮箱。我打 听过, 买一只小皮箱, 其实也花不了 多少钱。”徐向前说 :“还是不买吧, 我看小木箱挺好的, 它跟着我走了那 么多地方,去北京为什么不能带上 ? 去年好多地方闹了灾荒, 我们能节省一点就节省一点嘛 !”

徐向前襟怀宽广, 光明磊落, 顾 全大局,维护团结,严守党的纪律, 从来不利用职权为亲属提供照顾。

1949 年,徐向前率领解放军解放 了太原城。家乡一些亲戚朋友就来找 他, 希望徐向前帮忙谋个官当。徐向 前对这些亲戚晓之以理,动之以情, 耐心说服教育他们安心在家务农。但 是, 还有人不理解, 认为没能沾上他 的光, 说徐向前这个五台人“不近人 情”“六亲不认”。

◆1949年,徐向前与夫人黄杰在石家庄。

有一天, 徐向前的两个亲姐姐来 找他,希望他能在生活上给点帮助, 这让徐向前有些犯难。原来, 早在抗 战初期, 他的两个姐姐就都把儿子交 给徐向前参加了八路军。之后, 两个 外甥都牺牲在了战场上。徐向前对姐 姐说 :“我是个空有虚名的穷司令 ! 我们共产党都是为老百姓办事的, 不 能为自己。你们来了,只能住几天, 我也没什么好吃的, 我吃什么你们就 吃什么。我也没有什么东西可以给你 们,东西都是公家的 !”

徐向前常常教育子女做人要干 干净净, 清清白白。他曾为子女们写 下“言之贵在于行,行之贵在于果, 大小事皆然”的警语。

二女儿徐鲁溪毕业于中国科技 大学,是我国的第一代硕士研究生, 主持的项目曾获得国家科技进步特 等奖。但在很长一段时间里她一家三 口挤在一间 8 平方米的小屋里, 后来 单位调整住房才改善了条件。为此, 徐向前对她好一顿“审问”,最后了 解到确实是单位正常调房而不是特 殊照顾, 这才安下心来。大女儿徐志 明和小女儿徐小涛直到退休还都是 一名默默无闻的普通医务工作者。

谈及父亲,儿子徐小岩回忆说 : “他经常嘱咐我们,必须抓紧时间掌 握、研究新东西, 特别是科学技术。 他自己也身体力行, 学习各种新知 识。他最担心我们不求新、不上进。”

即便是身边工作人员, 徐向前也 谆谆教导并模范带头干好工作、守好 纪律、不搞特殊。

20 世纪 60 年代初徐向前对初来 乍到的一位年轻秘书, 关心之余严爱 有加, 他初次见面嘘寒问暖后将思绪 穿越回了烽火岁月,严肃地说:“战 争年代, 机要工作是首长的耳目。没 有耳朵和眼睛还能打胜仗吗?所以, 我们党历来对机要人员非常信任, 非 常爱护。有时为了战斗的胜利, 为了 保证文电的畅通, 要不惜付出牺牲。 可以说, 机要就是生命, 机要就是胜 利。”接着,他话锋一转说:“说机要 人员重要,是指他担任的任务特殊, 他的工作性质特殊。但作为从事机要 工作的个人, 绝不能特殊。有时自觉 不自觉地滋生一种优越感, 这就是毛 病了。”谈到秘书工作时,他又语重 心长地说:“机要人员是经过严格挑 选和严格训练的,做我的秘书工作, 很大一部分也是机要工作。你从原单 位到我这里来, 环境条件变了, 要提醒你, 在我这里工作, 不能有特权思 想, 不谋求特殊照顾, 不能提特殊要 求。”他解释说:“你们有困难和问题 是不可避免的, 但你要先和我讲, 由 我来考虑。因为你随便向人家提问 题, 人家分不清是你的意思还是我的 意思,容易给人家出难题。”

徐家不仅多年养成了个习以为 常的清规戒律:家里来了客人,凡是 招待的烟、茶、水果, 以及家庭生活 中的一切费用, 全部从工资中解决。 而且还有个家规, 就是从来不收受别 人赠送的东西。这一良好规矩当然首 要地, 徐向前必定是以身作则、率先 垂范、言传身教。

1962 年春, 徐向前去广州休息了 一阵子。时任广州市粮食局局长前去 看望, 此人曾是徐帅的老部下, 在鄂 豫皖苏区红四方面军当过报务员。当 徐向前一行从广州返京时, 宾馆同志 告诉随行秘书说, 这位局长给首长带 了一点东西且已送上火车。

回到北京一看,秘书才知是 30 个咸鸭蛋。那时正值国家三年困难时 期, 实在没啥好吃的。这位秘书就让炊事员蒸好了给首长吃。徐向前一见 端上来的美食难得一享, 初时自然而 然约略表现出了一丝喜形于色口吻 说:“啊, 今天有鸭蛋!”但是只见转 瞬他警觉地恢复了平静语气问:“哪 来的?”夫人黄杰说:“是秘书从广州 带来的。”徐向前听后,立即找来秘书 追问是怎么回事, 秘书照实汇报了原 委。徐向前听罢, 近似恼怒地说:“谁 让你收人家的东西, 你是代表你, 还 是代表我?好, 你收的, 你拿去吃!” 说完把盘子一推,就是不吃。

◆1969年10月,徐向前与女儿徐小涛合影。

1975 年,曾当徐帅秘书的那位 同志从四川万县调往石家庄前, 细心 地想到徐帅家楼门房檐下那把藤椅 实在是破得不能再用, 老人家常在院 子里散步总要坐到藤椅上休息。便花 了 41 元钱定做了两把藤椅托运给徐 帅。然而, 当他到了石家庄不久就接 到徐帅办公室的邵管理员一封信, 信 中说:“首长让我把这两把藤椅寄回, 并谢谢你的关心。”原任秘书看完来 信后开始觉得不是个滋味, 本想这仅 41 元的东西只表示一点心意,未曾 想首长也执意不收且信文简单到没作任何解释。可是后来很容易就想通了:这类事自己早已领教过且深谙徐帅作风人品——“帅门家风, 戒己律人”,是不需要任何解释和说明的。

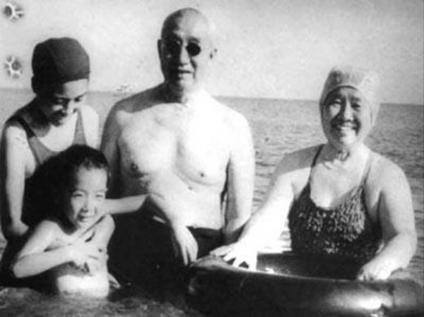

◆1983年8月,徐向前与家人在北戴河海滨浴场。

1990 年 6 月 27 日, 因肺结核病复发, 徐向前再次离开了家, 离开了住了 28 年的柳荫街,住进医院。临行前,他怅然道 :“唉,这次走就回不来了……”好像是老人家的直觉,很有预感。

在医院里,徐向前对妻子黄杰和儿女们郑重地讲了他的三条遗言 :“我死后一不搞遗体告别,二不开追悼会, 三把骨灰撒在大别山、大巴山、太行山、河西走廊。你们要永远跟着党走, 贯彻党的路线, 言行一致,说到做到。”6 月 29 日,老战友李先念到医院看望他, 徐向前再一次郑重地向李先念重复了这三条遗言。足见, 遗言低调不愿留名, 风范永存一

世英名。

1990 年 9 月 21 日, 徐向前在离开家 3 个月后,与世长辞。徐向前儿子徐小岩向前来吊唁的江泽民总书记转述了父亲的遗嘱, 江泽民总书记没有说话。随后, 江泽民总书记让

军委办公厅主任李际均向徐向前亲属转达了他的指示说:“徐帅是你们的父亲, 但也是中华人民共和国的元帅,所以我们还是要送他一下。”随即,“不开追悼会”“不搞遗体告别”改为到八宝山“送别”。

更值得一提的是, 虽然徐向前去世后, 解放军总政治部给家属发了8000 多元抚恤金,这是徐向前留下的最后一笔财产了, 但是徐向前的夫人黄杰一分钱都没动, 全部给了秘书郭春福, 因为郭春福的孩子得了白血病。彰显了徐向前一贯的为人处世作风——不搞特殊, 体恤他人。徐向前真正做到了:“不傲功高平常心,风云叱咤已无吟, 国是当问助定夺, 一代元戎百世尊。■

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/shizhenglunwen/35640.html