SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:

基于Web of Science数据库, 统计中科院生物医学院士发表的科学论文的年度被引情况, 从发表年代和被引水平两个角度分析其被引规律。1980年2014年中科院生物医学院士发表SCI论文10 553篇, 被引论文9 231篇 (87.47%) , 其中有一半的被引次数≥10.0, 1%的被引次数≥281.0, 被引水平整体上有增长趋势。中科院生物医学院士SCI论文同人类一样会经历成长期、青年期、中年期和老年期, 被引开始于1岁2岁时, 老化开始于11岁12岁且有提前趋势。高被引论文的被引成长期和生命周期均较长。

关键词:

科学论文; 学术影响力; 被引次数; 文献老化;

作者简介:章娟 (1980-) , 女, 博士, 讲师, 研究方向:科学计量与科研管理。

作者简介:段志光 (1963-) , 男, 博士, 教授, 研究方向:医学人才成长规律。E-mail:dzg528@sxmu.edu.cn

基金: 2014年山西省哲学社会科学“十二五”规划课题;

Citation Life of SCI Papers Published by Academicians of Chinese Academy of Sciences

ZHANG Juan SU Yan-bing DUAN Zhi-guang

School of Management, Shanxi Medical University

Abstract:

Based on the Web of Science database, this study analyzed the annual citation of scientific papers published by Academicians of Chinese Academy of Sciences (ACAS) , and investigated citation patterns from two perspectives of the published age and the cited level.From year of 1980 to year of 2014, a total of 10 553 papers catalogued in the science citation index (SCI) database were published by ACAS.A total of 9 231 (87.47%) papers were cited at least one time, half of which were cited more than 10.0times and 1% cited more than 281.0times.During the study period, the total citation times of papers had steadily increased.The SCI papers published by ACAS equally experienced the growth period, adolescence, middle age of life and the aging stage as well as the life of humans, first cited at the age of 12.The aging stage of these papers began at the age of 1112with a forward trend.The growth period and life cycle of highly cited papers were longer than that of low cited papers.

Keyword:

scientific paper; academic influence; citation times; literature obsolescence;

半衰期和普赖斯指数是检测文献老化的两个常用指标。文献半衰期是借用了化学中放射性元素衰变的概念, 传递出一种对文献老化的理解, 即文献一产生就开始衰老了。实际上文献的影响力呈先增后减的变化规律, 因此半衰期不适合描述单篇论文的被引生命规律。普赖斯指数是发表时间不足5年的引证文献数与总引证文献数的比值, 并以此将文献分为“有现时作用的文献”和“档案性文献”两大类。发表5年以上的论文就老化了吗?当年提出的“5年”现在或未来还适用吗?本研究以单篇论文为分析单位, 统计其自发表后历年被引次数, 追踪观察论文的被引生命过程, 寻找其老化规律。

1 资料与方法

根据中国科学院官网公布的生命科学和医学学部院士名单, 筛选出其中从事与人或/和动物相关研究的院士99位。2015年5月自Web of Science数据库采集99位院士发表的科学论文的题录和年度被引信息, 文献类型限为Article, 被引次数统计截止到2014年。考虑到研究人群在1980年之前发表的论文数量有限, 本文选择1980年及之后发表的科学引文索引 (scientific citation index, SCI) 论文作为研究对象, 两位或多位院士合作发表的论文计1篇。

在考虑每年发表SCI论文数量的基础上, 划分1980年~1999年、2000年~2004年、2005年~2009年和2010年~2014年四个时期进行不同时期论文被引规律的分析。为探讨科学论文发表后的被引规律, 本文引入论文年龄的概念。论文年龄指一篇论文从发表时起到统计时生存的时间长度, 用统计年度与发表年度的差值来表示。如一篇论文发表于1980年, 则发表当年的年龄为0, 1981年的年龄为1, 2014年的年龄为34。

利用Excel建立数据库, 使用SPSS 18.0进行数据整理分析。论文被引次数为偏态分布, 故采用百分位数进行统计描述。

2 结果与讨论

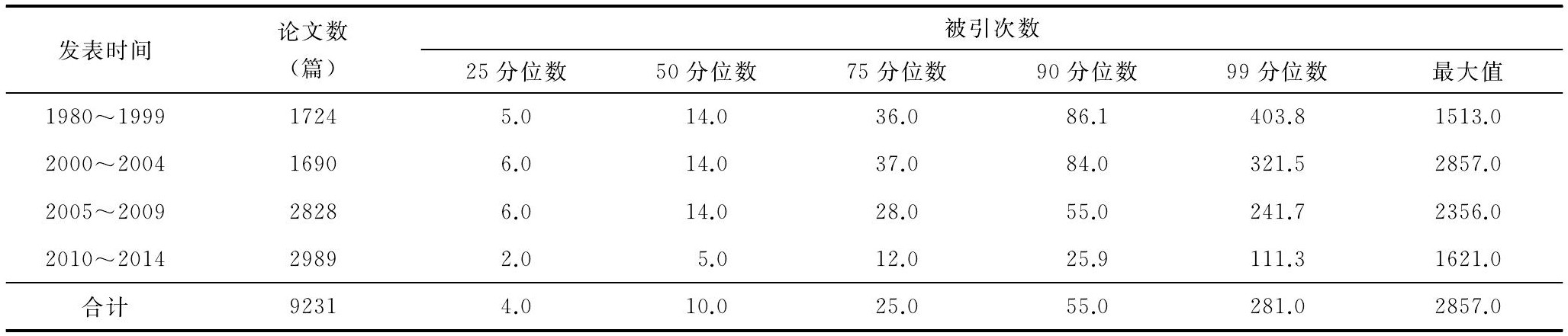

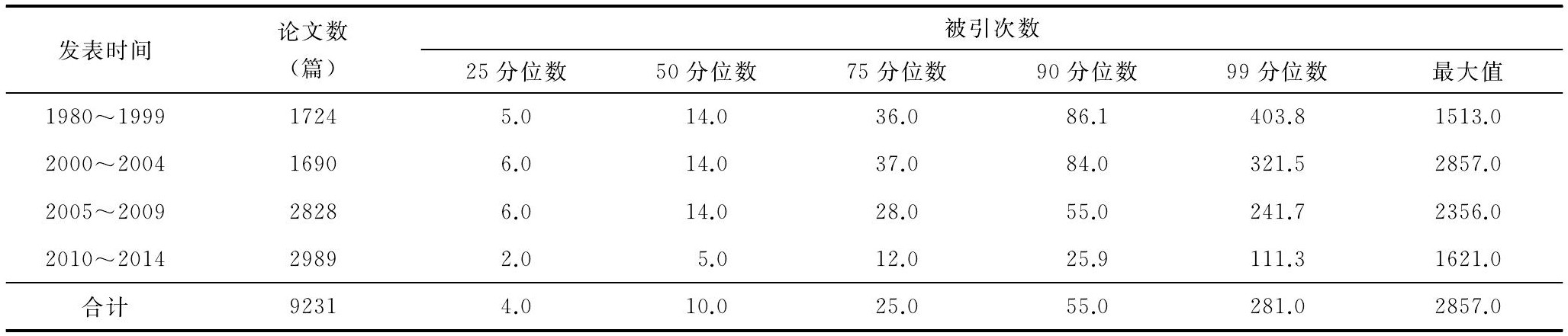

中科院生物医学院士在1980年~2014年期间共发表SCI论文10 553篇, 其中零被引论文1 322篇, 零被引率12.53%;被引论文9 231篇, 其中50%的被引次数≥10.0, 10%的被引次数≥55.0, 1%的被引次数>281.0, 最高被引次数为2 857。总体上看, 发表愈早的论文被引水平愈高, 这符合被引次数随时间累积增长的规律。见表1。

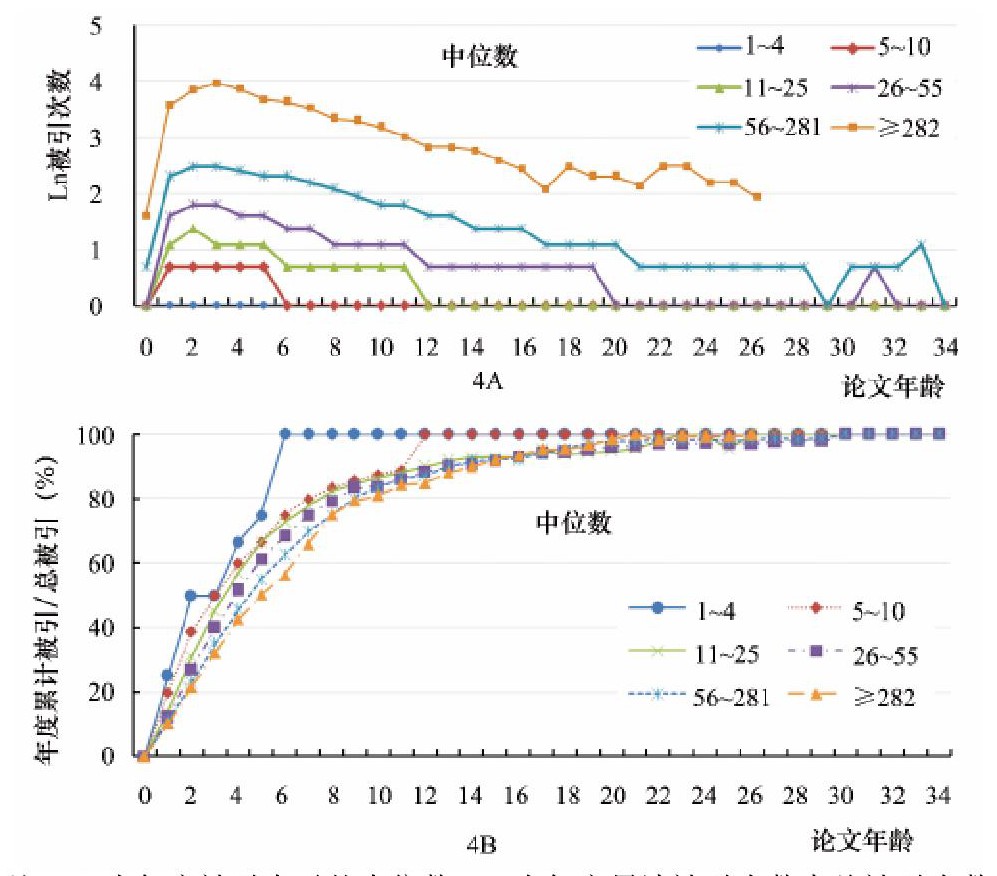

以被引论文被引次数的25分位数、50分位数、75分位数、90分位数和99分位数为界, 将被引次数划分为6个区组:[1, 4]、[5, 10]、[11, 25]、[26, 55]、[56, 281]、[282, 2 857]。9 231篇论文被划归入相应的区组, 第6组内是被引次数最高的前1%的论文 (91篇) , 计为TOP1;第5组内是被引次数最高的前10%的论文 (816篇, 不含TOP1) , 计为TOP10;第4组内是被引次数最高的前25%的论文 (1 344篇, 不含TOP1和TOP10) , 计为TOP25;第1组~第3组分别包含论文2 607篇、2 054篇和2 349篇。

表1 中科院生物医学院士被引证SCI论文的数量与被引次数

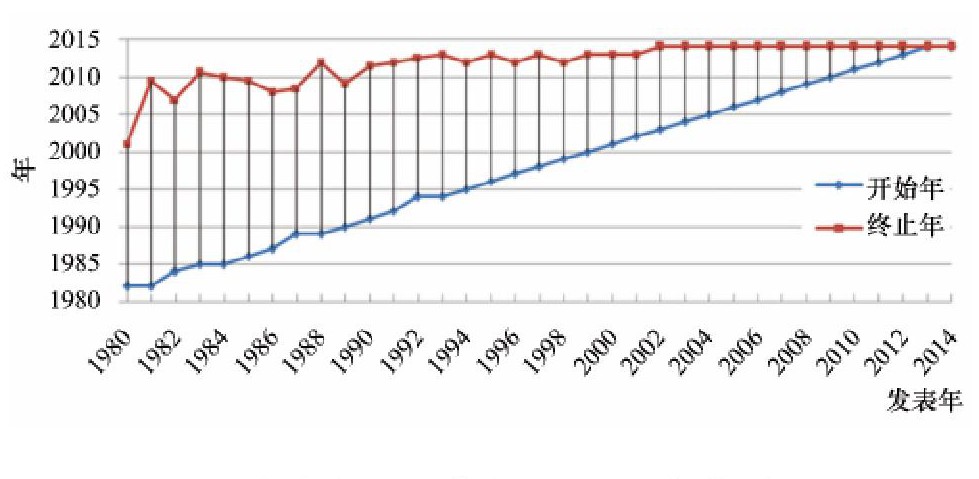

2.1 不同年度发表论文的被引时长

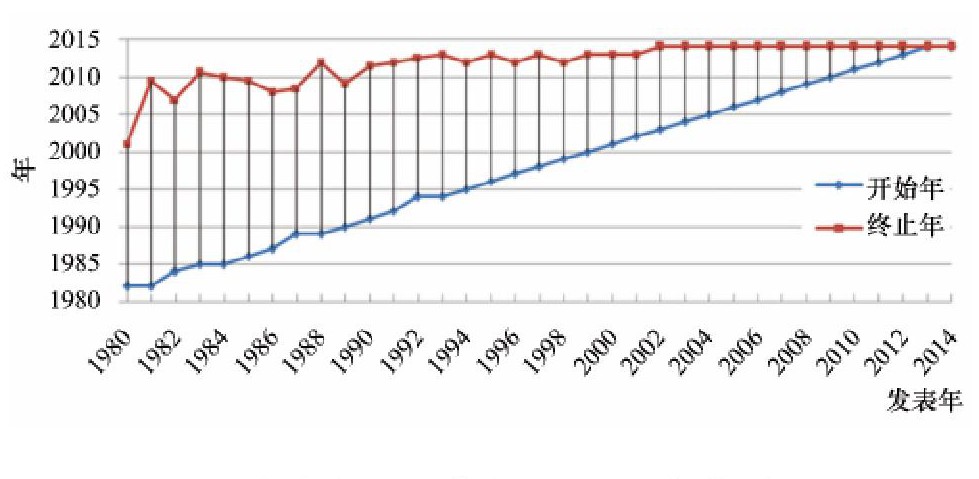

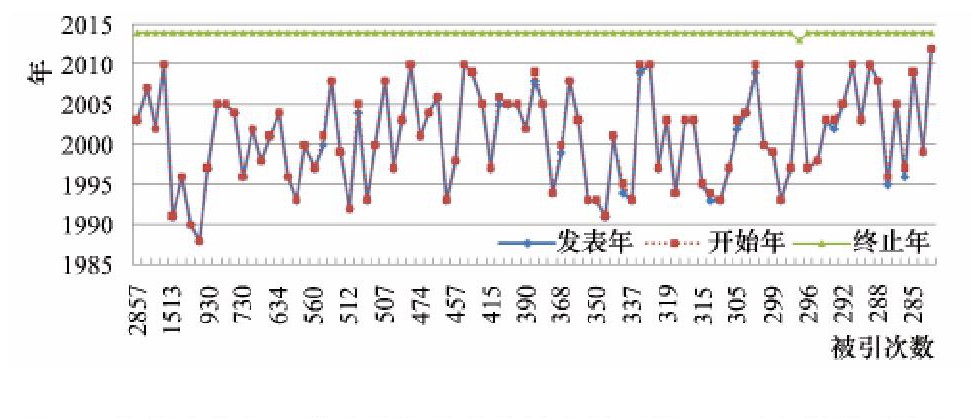

以各年度发表SCI论文被引开始年的中位数和被引终止年的中位数作为两个截点, 统计各年度SCI论文的被引年限和被引时长。如1982年发表的论文, 半数于1984年开始被引, 于2007年被引终止, 那么定义1984年~2007年为1982年论文的被引年限, 被引时长为24年。由图1可见, 中科院生物医学院士1993年之前发表的SCI论文被引开始于1岁~2岁时, 之后发表的论文被引开始于1岁时;被引时长整体上有缩短的趋势, 1980年代早期发表的论文约为25年, 2001年发表的论文缩短至11年。反映了互联网的发展加速了新文献的利用, 也加速了文献的老化。2001年之后的论文受观察期限制未见到实际的被引终止年。

图1 中科院生物医学院士SCI论文的被引年限

2.2 不同发表年代论文的年度被引水平

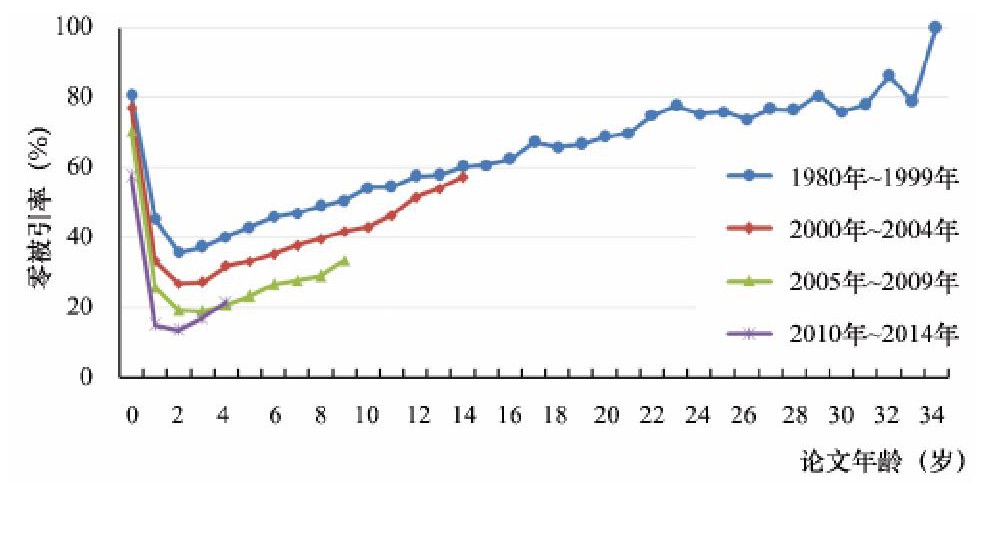

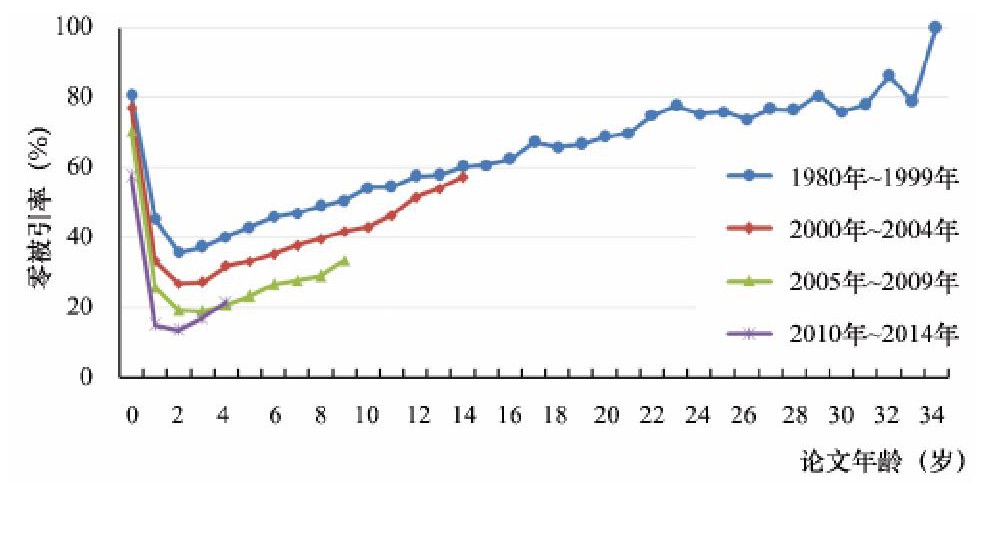

中科院生物医学院士SCI论文的年度零被引率为“√”型分布, 零被引率在发表当年较高, 在2岁~3岁时跌至低谷, 之后缓慢爬升, 见图2。由于观察期有限, 不能完全显示所有论文的被引年限。从时间纵向看, 零被引率有下降趋势。

图2 1980年~2014年中科院生物医学院士发表的SCI论文零被引率

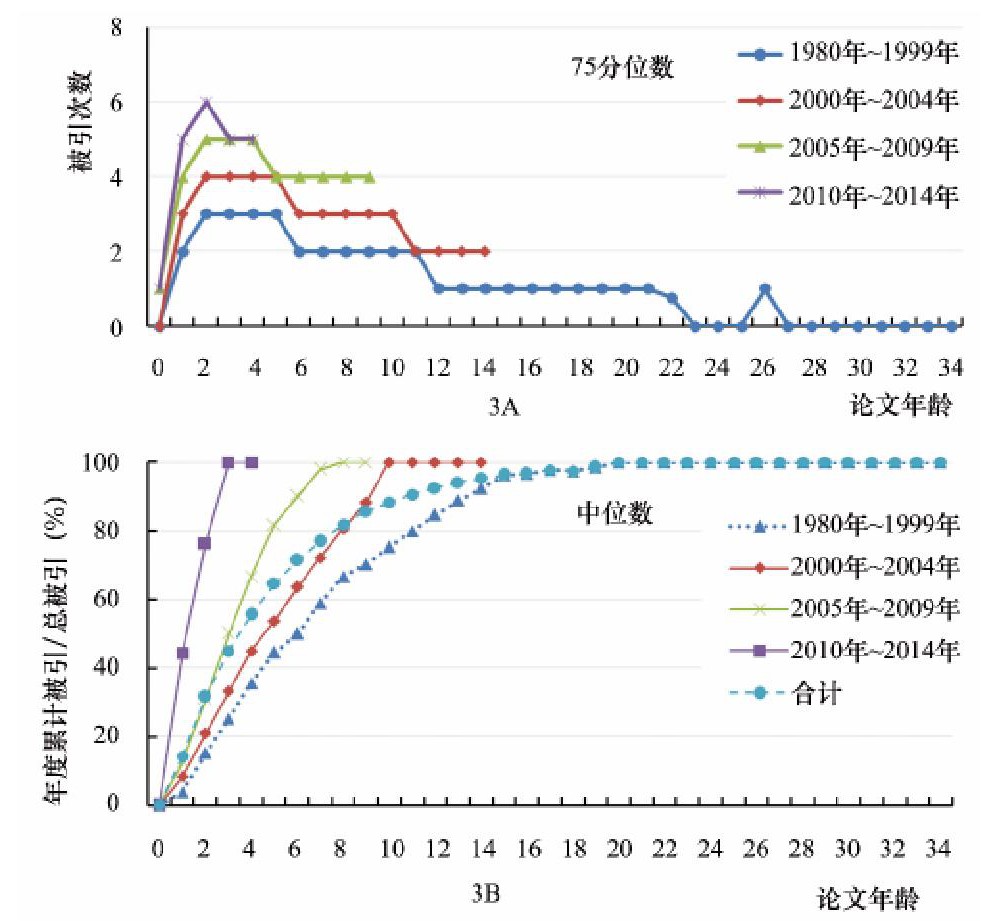

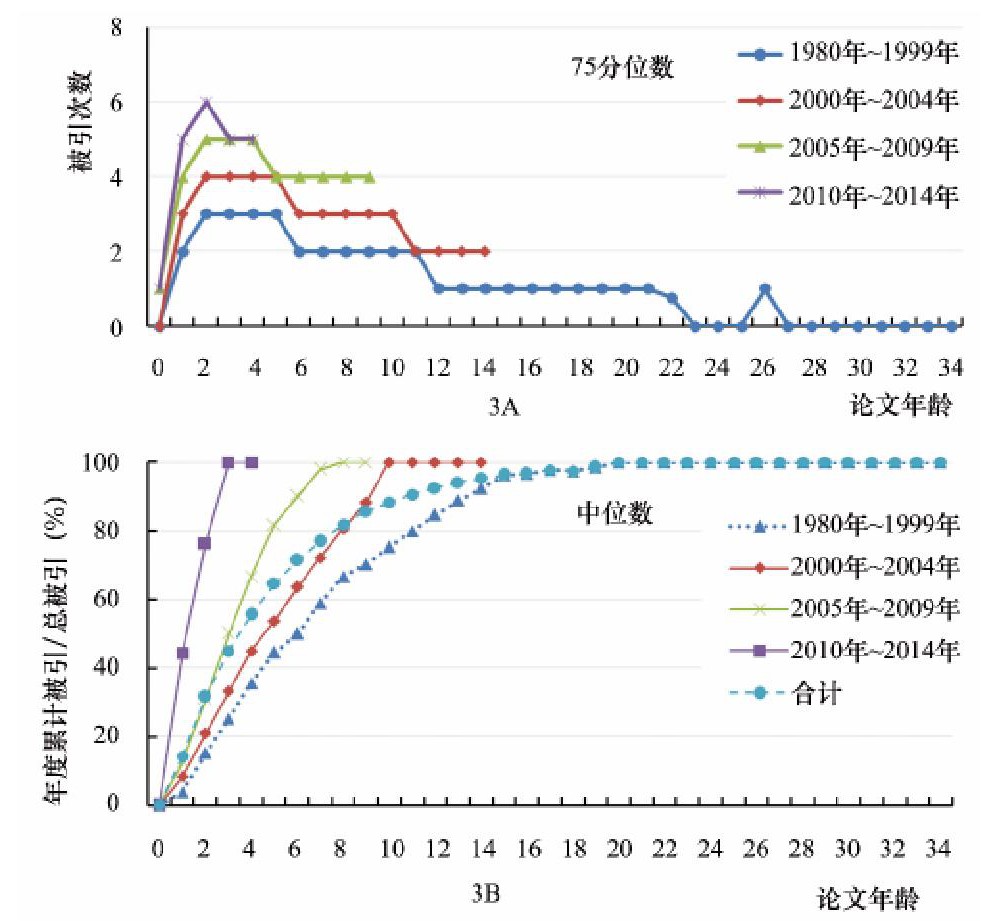

中科院生物医学院士SCI论文年度被引次数的75分位数随论文年龄的变化曲线 (图3A) 显示:各年代发表的SCI论文均经过2年的成长, 在2岁时达到年度最高水平;同时进入第一平台期, 持续3年~4年后年度被引水平降低, 进入第二平台期, 持续5年~6年后年度被引次数再度降低, 进入持续时间更长的第三平台期。1980年~1999年发表的论文年度被引次数变化的平台期最长, 第一平台期4年 (2岁~5岁) , 第二平台期6年 (6岁~11岁) , 第三平台期10年 (12岁~21岁) ;2000年~2004年发表的论文的平台期次之, 第一平台期4年 (2岁~5岁) , 第二平台期5 (6岁~10岁) , 由于论文年龄尚小, 第三平台期尚不能确定;2005年~2009年论文仅能观察到时长3年的第一平台期;最后一个时期的论文未见到完整的平台期。年度被引次数的中位数曲线同样呈现为达被引高峰后阶梯式下降, 只是由于被引水平较低, 平台期数量较少。

图3 中科院生物医学院士不同时代发表的SCI论文的年度被引水平

注:3A为年度被引次数的75分位数, 3B为年度累计被引次数占总被引次数比例的中位数

纵向来看, 中科院生物医学院士SCI论文的年度被引次数有增长趋势。1980年~1999年论文在2岁时获得的年度被引次数的75分位数为3, 最高值为145, 后三个时期发表的论文在2岁时获得的年度被引次数的75分位数依次为4、5和6, 最高值依次为259、462和368。科学领域的繁荣发展使得发文量不断增长, 可引用的文献增加, 随后更大的发文量也增加了文献被引用的机会。另外, 在其他领域中发现的论文篇均引文量增加[1]也是被引次数增长的一个原因。

进一步绘制年度累计被引次数变化曲线 (图3B) , 纵坐标为论文年度累计被引次数占总被引次数的比例, 横坐标为论文年龄。论文发表早期该比例增长迅速, 之后增速逐渐放慢直至达到100%。中科院生物医学院士所有的SCI论文中有半数在11岁时的累计被引次数占到总被引次数的90.63%, 12岁时达到92.59%;1980年~1999年发表的论文在11岁和12岁时该比例分别为80.00%和84.62%。由于统计周期较短, 总被引次数统计值不完全, 其他3个时期的论文曲线不能反映其真实的被引情况。

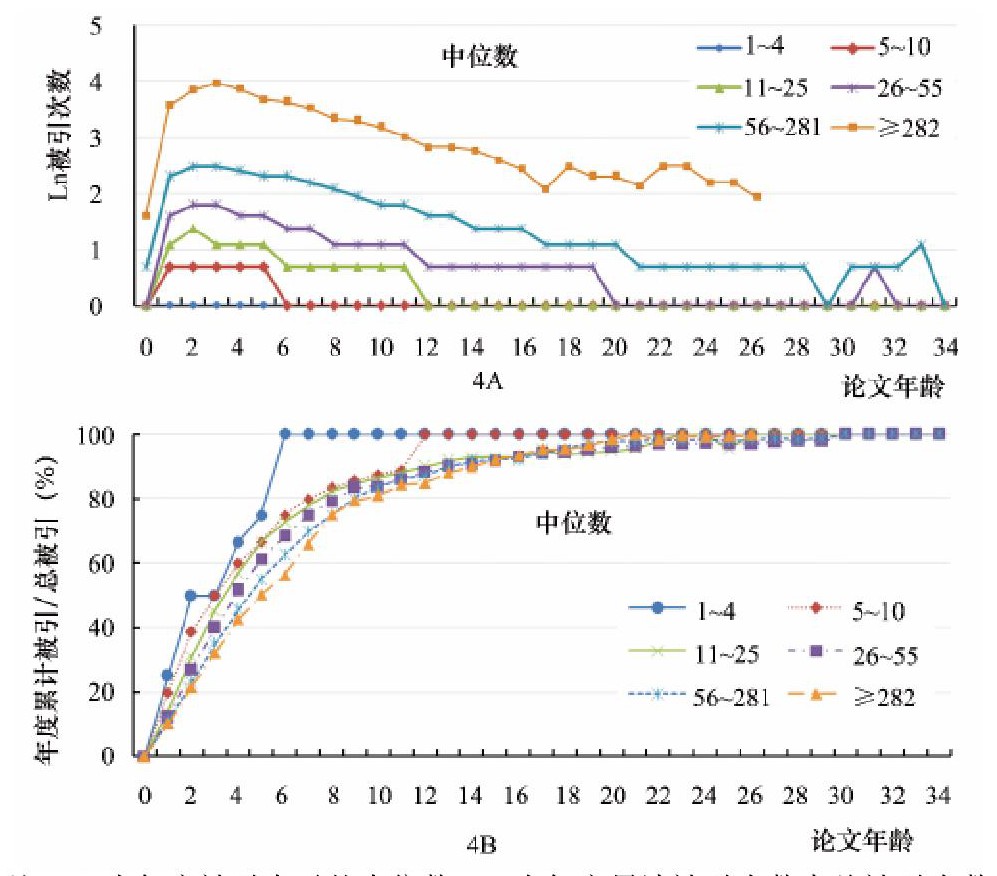

2.3 不同被引水平论文的年度被引水平

图4A显示了不同被引水平论文的被引水平与年龄的关系, 曲线上的点为同一组内所有论文在一定年龄时被引水平 (各组间论文被引次数悬殊, 故用被引次数的自然对数表示) 的平均值。不同被引水平论文的年度被引水平均呈单峰分布, 峰值年龄为2岁~3岁。被引水平越高的论文被引时间越长, 如第3组内的论文在12岁时已达被引终止年, 即有半数的被引次数降为0;TOP25论文在12岁时有半数的被引次数降为2, 到21岁时被引终止;TOP1论文在12岁时有半数的被引次数降为7, 被引终止年未见到。

图4 中科院生物医学院士不同被引水平SCI论文的年度被引水平

注:4A为年度被引水平的中位数, 4B为年度累计被引次数占总被引次数比例的中位数

在整个被引时间里都表现为高被引组论文的被引水平高于低被引组, 且差距随被引水平的增高而增大, TOP10与TOP1之间的差距数倍于TOP25与TOP10之间的差距, 如论文年龄为2时, TOP25与TOP10相差6次 (11-5) , TOP10与TOP1相差35次 (46-11) , 约前者的6倍。见图4A。

不同被引水平论文的年度累计被引次数变化曲线 (图4B) , 整体上仍然表现为发表早期快速增长, 之后平缓增长至100%。被引水平越高的论文增长趋势越缓。在12岁时, TOP1论文的累计被引次数占到总被引次数比例平均为84.90%, TOP10论文的这一比例为87.30%, 其他四组论文依次为88.46%, 90.00%, 100.00%和100.00%。被引水平最低的两组论文的曲线有波动。

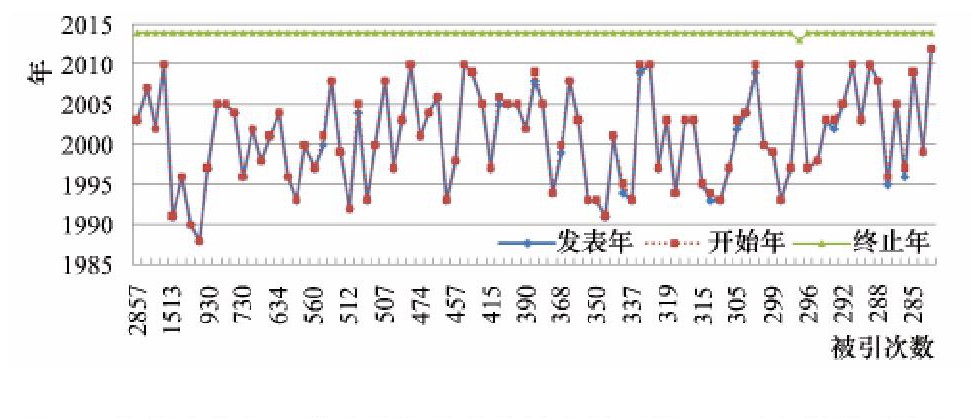

中科院生物医学院士的91篇TOP1论文在1988年~2012年发表, 其中78篇 (86%) 在发表当年就获得了引用, 其余13篇在1岁开始得到引用;几乎全部在2014年 (统计截止年) 仍被引用, 未见到实际的被引终止年。由此可见高被引论文的被引时间较长。见图5。

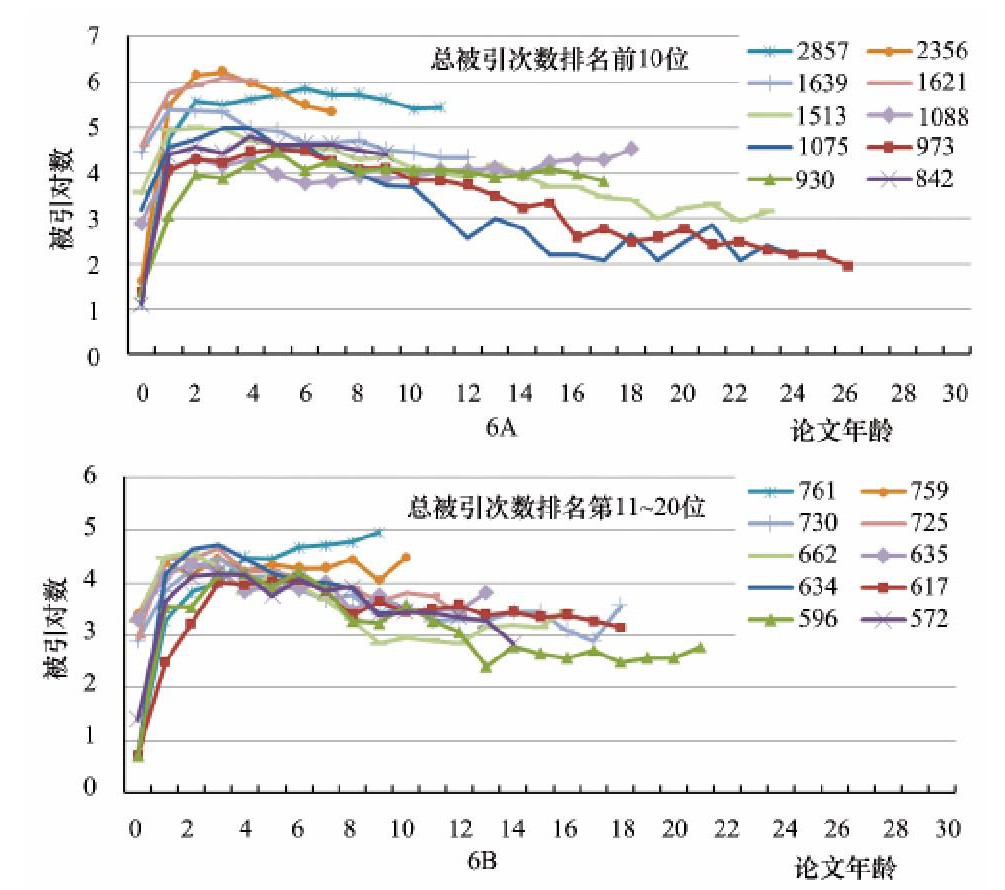

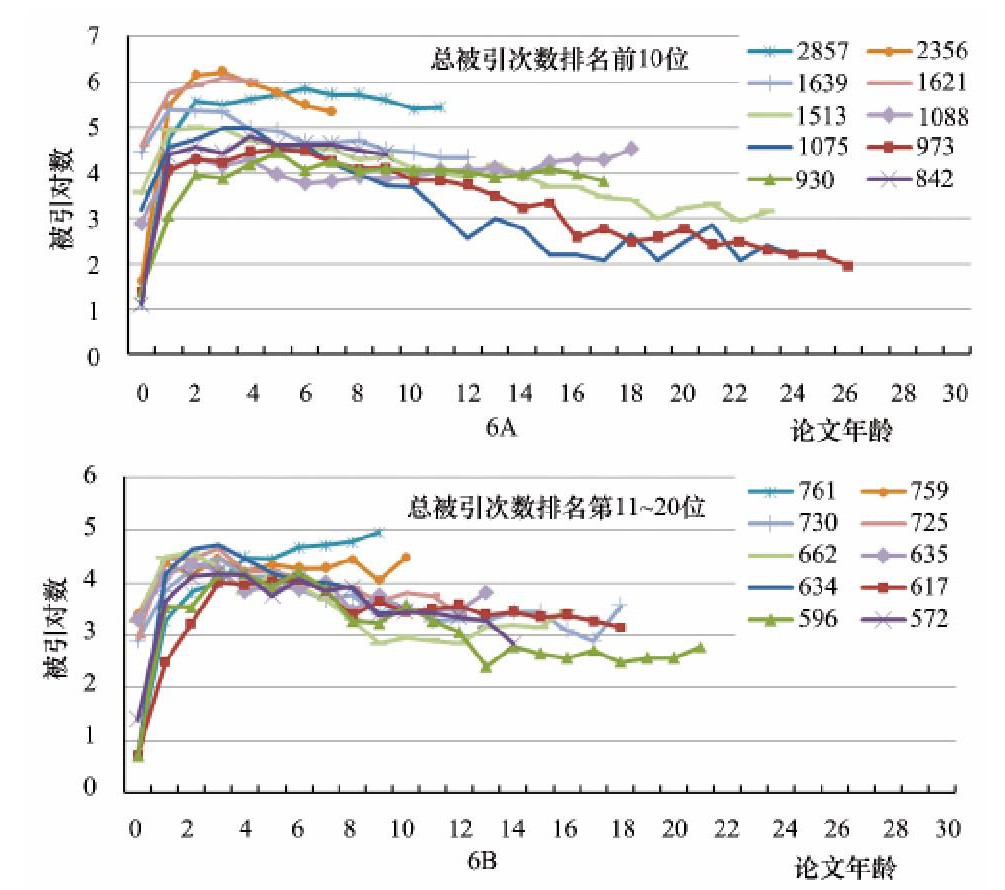

进一步观察高被引论文的年度被引水平, 总被引次数最高的20篇论文的被引曲线, 见图6, 大部分为单峰长尾型, 但是峰值年龄、峰值和下降幅度有明显差异。少数论文的曲线表现特殊, 如总被次数为1 088的论文在2岁达到峰值后, 被引次数略有下降并持续在一个较高水平上, 15岁之后又有上升趋势 (图6A) ;总被引次数为761的论文自发表9年以来被引次数持续增高, 由于观察时间的限制尚未见到峰值;总被引次数分别为759和635的两篇论文的被引曲线表现出明显的波动性 (图6B) 。

图5 中科院生物医学院士被引次数最高的1%SCI论文的被引年限

图6 中科院生物医学院士总被引次数最高的20篇SCI论文的年度被引曲线

注:6A为总被引次数排名前10的论文, 6B为总被引次数排名第11位~20位的论文

3 讨论

3.1 中科院生物医学院士SCI论文表现出与人类相似的生命周期

整体上看, 中科院生物医学院士SCI论文的年度被引水平具有明显的阶段性, 0岁~2 (或3) 岁被引次数逐渐增多, 影响力逐渐扩大, 类似于人的幼年成长期;随后的3年~4年为青年期, 被引水平稳定在一个较高水平;之后被引水平降低, 进入约为5年~6年的中年期;最后被引水平进一步降低, 步入老年阶段直至被引生命终结。近年来, 生物医学领域发展迅速, 科研产出大幅增加, 中科院生物医学院士SCI论文被引水平提高, 但其生命周期有所缩短。这与早年科学界关于文献老化加速的预测一致[2-3], 但与近些年力学[4]、临床医学[5]、数学[1]等领域论文的研究结果相反。这一差异可能与算法不同有关。其他研究计算论文半衰期是从某学科领域论文整体的引用或被引入手, 看目前所利用的文献中较新的一半是在多长时间内发表的, 忽视了每篇文献的真实被引过程, 实际上论文的被引过程存在明显的差异[6-7]。本研究是从个性中提炼共性, 基于每篇论文实际的被引生命过程寻找普遍的规律。

3.2 中科院生物医学院士SCI论文老化开始于11岁~12岁, 并有提前趋势

有学者提出了文献老化期的概念来定义文献老化的开始[8]。本研究结果支持这一观点, 文献在发表后11年~12年时被引水平已经很低甚至降为零, 平均累计被引次数占总被引次数的90%以上, 可以说本研究样本论文老化开始于11岁~12岁。根据不同发表时代论文的比较还发现老化期有提前趋势。其他研究也显示被引论文在发表后第10年~12年时的累计被引次数占总被引次数 (统计时长为31年) 的90%左右, 各学科领域论文的这一比例在86%~97%, 生物医学领域最高[7]。由此可以推断, 老化期可能是文献的普遍现象, 且普遍在发表后10年~12年, 不同领域文献的老化期略有差别。因此, 普赖斯指数中以5年为时间窗可以判定文献是新是旧, 但不足以反映文献的影响力, 判断影响力应将时间窗延长至10年~12年。

3.3高被引论文的年度被引次数高而稳定, 被引高峰晚, 生命周期长

被引论文的年度被引次数普遍表现为单峰长尾分布, 被引水平越高年度被引曲线越稳定, 长尾部分越长。不同被引水平论文的被引曲线之间存在明显的落差, TOP1与TOP10论文的被引次数持续在一个较高水平上, 其成长期和生命周期均长于一般论文。

文献老化期研究一方面有助于科研管理中确定考核评价时间窗, 恰当的时间窗使得研究成果有充分的时间彰显其学术价值, 进而使研究人员 (团队或机构) 的科学贡献得到充分的认可;另一方面有助于研究人员和图书情报人员确定文献资料的阅读和留存范围。此外, 结合高被引论文成长期和生命周期长的特征, 可以构造文献老龄比的指标, 即大于老化期仍被引的论文与全部论文比值, 来测量一个研究人员 (团队或机构) 的高影响力研究, 毕竟高影响力研究才是评判学术水平的根本。

参考文献:

[1]钟晶晶, 游毅, 索传军.新信息环境下数学文献老化趋势及影响因素新探[J].情报杂志, 2011, 30 (12) :36-42.

[2]EGGHE L.On the influence of growth on obsolescence[J].Scientometrics, 1993, 27 (2) :195-214.

[3]WALLACE D P.The relationship between journal productivity and obsolescence[J].J Am Soc Inf Sci, 1986, 37 (3) :136-145.

[4]陈立新, 梁立明, 刘则渊.力学文献老化速度50年 (1954-2003) 的变化趋势[J].现代情报, 2006, 26 (10) :12-15.

[5]李赞梅, 冀玉静, 李晓瑛.基于JCR国外临床医学学科半衰期[J].中华医学图书情报杂志, 2016, 25 (8) :10-14.

[6]LEVITT J M, THELWALL M.Patterns of annual citation of highly cited articles and the prediction of their citation ranking:A comparison across subjects[J].Scientometrics, 2008, 77 (1) :41-60.

[7]WANG J.Citation time window choice for research impact evaluation[J].Scientometrics, 2013, 94 (3) :851-872.

[8]李正吾.文献老化弹性和文献老化期[J].情报杂志, 2000, 19 (3) :70-72.

《中科院生物医学院士SCI论文被引生命分析》附论文PDF版下载:

http://www.lunwensci.com/uploadfile/2018/0729/20180729034656933.pdf

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/scixiugai/284.html