SCI论文(www.lunwensci.com):

摘 要:

官书局是清中后期重要的地方官府出版机构, 在中国出版史、文化传播史上占有重要的地位。同光时期金陵、淮南、浙江、崇文、江苏五大地方官书局联合刊刻《二十四史》是晚清官书局的重要出版活动, 本文在揭示五局合刻《二十四史》的历史背景、刻书缘起、各局之间具体分工的基础上, 分析了五局合刻《二十四史》的版本特征及其成因, 总结了其历史意义。

关键词:

清末; 官书局; 官书局刻书; 二十四史; 崇文书局;

Study on Five Ju Publishing of the Twenty-Four Histories in Tongzhi and Guangxu Period

Liu Jialiang Ma Xueliang

“十三经”及其注疏、“二十四史”是中国古籍的主干, 是中国古代文化的主要载体。因此, 对于正经、正史的校勘整理、传抄雕印, 从来都是文化上的大事。清同光时期由金陵、淮南、浙江、崇文、江苏五大地方官书局联合刊刻《二十四史》, 即是清代地方官府刻书的绝唱之作, 也是清代雕版印刷史上的大事, 对《二十四史》在晚清民国间的流传与普及起到了不可忽视的作用。

关于五局合刻《二十四史》事, 已有张宗友、吴瑞秀、吴家驹、江凌、邓文峰、马志立等多位文献学、出版史领域的学者论及 (1) , 但是迄今尚未见全面系统的梳理。今年适逢参与此事并最终承担全部书版管理与刷印任务的湖北崇文书局设局150周年, 故在各家研究基础上, 通过梳理晚清五大官书局联合刊刻《二十四史》这一盛举的前后原委, 彰明其在出版史、版本学史上应有的地位, 同时也是对崇文书局的纪念。

一、五局合刻《二十四史》的背景

清代的出版业, 前承宋、元、明三代刻书余绪, 同时不断采用新的印刷技术, 开创了中国古代出版史上最为辉煌的局面。清代前、中期, 官府刻书以内府武英殿刻书最为卓著, 清中期以后武英殿刻书渐趋式微, 各地官书局刊书之风蔚然而起, 这些官书局刊印了大量经史图籍, 其中, 江南五局联合刊刻《二十四史》这样一大套图书, 绝非偶然为之, 而是其所处特殊时代背景的必然产物。

(一) 中央刻书出版活动衰落

清代处于封建社会末期, 但在雕版印刷事业上却登上了历史顶峰。特别是康雍乾时期, 社会相对安定, 经济繁荣, 国力强盛, 统治者一方面为了昭示“稽古右文, 以彰千古同文之盛”, 另一方面为了笼络汉族知识分子, 大兴刻书之风, 并构筑了从中央到地方全方位、立体化的官府刻书体系。除了武英殿刻书, 中央刻书机构还有中央各部院刻书, 如户部、礼部、国子监、钦天监等机构的刻书。其中, 中央刻书以内府刻书为主, 而内府刻书主要集中于武英殿修书处, 故清内府本又往往被称作“殿本”。清代内府刻书出于政治统治与思想钳制需要, 刊刻了大量儒家经典、敕纂修图书和御制、御纂图书。据《清代内府刻书目录解题》著录, 清代内府刻书多达1310种 (2) , 无论是从刻书数量, 还是刻书覆盖范围, 清代内府所刻之书都远超宋、元、明三代中央官府刻书。中央官府刻书的兴盛, 虽然主观上是为了宣扬维护封建统治思想, 但是客观上也丰富了图书出版的种类, 为天下士子读书提供了一定的便利。

但是, 随着封建社会的没落、西方列强入侵, 社会开始动荡不安, 积贫积弱的清廷再无昔日雄厚的财力用以刻书。尤其是嘉庆朝以后, 中央刻书步入渐消渐亡的衰败期 (3) 。从这个角度来说, 中央刻书在文化事业上力不从心, 急需地方官府形成补充力量, 这是晚清官书局兴起且刻书活动频繁的主要原因之一。

(二) 恢复封建文化秩序提出对图书的现实需求

清中期以后, 中国社会进入了动荡与变革并存的时期。尤其是天平天国农民起义, 因为披着拜上帝教的外衣, 对传统文化予以排斥, 将传统典籍冠以“妖书妖说”一概予以焚毁, 甚至出现了“敢将孔孟横称妖, 经史文章尽日烧”的惨烈局面, 导致大量民间藏书被破坏焚烧, 公私典藏几尽毁于战火, 其中尤以江南地区图籍损毁最为严重。祝文白在《两千年来中国图书之厄运》一文中说:“太平天国之乱, 江浙两省, 如苏、松、常、镇、扬、杭、嘉、湖、宁、绍等旧府署, 先后沦陷。所有东南藏书, 如常熟毛氏汲古阁、鄞县范氏天一阁、昆山徐氏传是楼、桐乡鲍氏知不足斋、阳湖孙氏平津馆、海宁吴氏拜经楼, 多有散失, 尤以天一阁为甚。” (4)

清末藏书家国英也曾记载当时的社会情形道:“时值发、捻、回各逆滋扰半天下, 版籍多毁于火, 书价大昂, 藏书家秘不示人, 而寒儒又苦无书可读。” (5)

太平天国被镇压后, 以胡林翼、曾国藩、曾国荃、左宗棠以及马新贻、李瀚章等为首的一批主政一方的地方大员意识到农民起义不但给地方政治、经济造成了沉重的打击, 也对社会风气造成了极坏的影响, 人心不古, 风俗败坏, 因此, 欲重建封建王朝社会统治, 恢复封建文化秩序, 首要任务就是要敬教劝学, 讲明正学, “扫异学之氛雾, 入宋儒之堂奥” (6) , 培育具备传统道统意识的封建人才。而培育人才首要任务在于刊刻经史图籍, 让读书人有书可读, 以获“经正民兴”“经史赖以不坠”之功。一时间各地方官书局纷纷把儒家经典和史部要籍列为重点刊刻对象。

在上述两重历史背景下, 地方官书局的刻书事业开始兴起并迅速发展壮大起来。

二、五局合刻《二十四史》的缘起与过程

(一) 五局合刻《二十四史》之前的官刻正史

中国自古以来就有修史的传统, 历史典籍极为丰富。正史之名, 始见于《隋书·经籍志》:“世有著述, 皆拟班、马, 以为正史。”“二十四史”作为中国古代正史总称, 其形成是一个逐渐的过程。魏晋时期有“三史”之称, 即指《史记》《汉书》《东观汉记》;《隋书·经籍志》以《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》合称“四史”, 后人又称之为“前四史”;《旧唐书·经籍志》又增列《晋书》《宋书》《南齐书》《梁书》《陈书》《魏书》《北齐书》《周书》以及《隋书》, 合为“十三史”;至宋朝, 又加上《南史》《北史》《新唐书》《新五代史》, 称为“十七史”;明代复增以《宋史》《辽史》《金史》《元史》, 总为“二十一史”;清乾隆年间修成《明史》, 又增《旧唐书》《旧五代史》, 终成“二十四史”之名。

在五局合刻《二十四史》之前, 官方与私家对正史的刊刻自宋迄清绵延不绝, 主要有宋代的《眉山七史》本, 元九路儒学所刻《十七史》 (7) , 明代南、北国子监本《二十一史》和汲古阁毛氏本《二十一史》, 清武英殿本《二十四史》。

(二) 五局合刻《二十四史》的组织过程与分工

清中期以后, 各省纷纷创设书局, 而各省督抚又彼此熟悉, 互有往来。同治八年 (1869年) 正月, 浙江书局总办俞樾向浙江巡抚李瀚章 (8) 提出联合各书局合刻《二十四史》的计划:“前得书局同人书, 知《周官》业已告成, 想今年《七经》可毕矣。金陵拟接刊《三国志》, 苏局谋开雕《明史》。吾浙《七经》毕工后, 未知刊刻何书, 已有定见否?或与金陵、吴门合成全史, 或竟将《十三经注疏》刊行, 经经纬史, 各成巨观, 洵士林之幸也。率尔布及, 未知尊意有当否?” (9)

在五局合刻《二十四史》之前, 江南各书局已经开始了经史的刊刻工作, 俞樾在各书局均有刊刻正史计划而又未形成定局前提出了联合各书局分工完成一部“全史”的宏大计划。这一计划很快得到了李瀚章的支持, 落实方案也渐趋明朗。同年春, 俞樾给其兄俞林的信中说:“今春李筱泉中丞谋合各省会书局刻《二十四史》, 属弟商之江南督抚。因先与丁禹翁 (10) 商量, 许刻《辽》《金》《明》三史;嗣于三月中得马榖翁 (11) 回书, 金陵书局从《史》《汉》起, 直任至《隋书》而止。遂携书与筱翁面议, 浙江刻新、旧《唐书》及《宋史》, 而以两《五代》及《元史》请少荃 (12) 伯相于湖北刻之。三四年后, 全史告成, 一巨观也。” (13)

可见, 此事发起时是由江苏、金陵、浙江、崇文四个书局分任刊刻任务。

当俞樾将拟请江苏书局刊刻《辽》《金》《明》三史的想法与丁日昌沟通时, 丁日昌起初并不想参与此事, 在俞樾的劝说下, 才答应分担这三部书的刊刻任务。“李筱荃中丞书谋合江宁、苏州、杭州三书局合刻《二十四史》, 属余谋之江南诸当事, ……以告苏抚丁雨生中丞。中丞稍难之曰:‘苏局已刻《资治通鉴》, 应敏斋廉访又购得毕氏《续通鉴》, 版归局中, 则自明以前事迹具矣!吾再刻一《明史》, 而三千年往事灿然在目, 何事《二十四史》为?’余曰:‘固也。然公并《明史》不刻则已耳, 既刻《明史》, 则一大部也, 何不更刻一二种, 以成此美举乎?’中丞首肯, 乃以刻《辽》《金》《明》三史自任。” (14)

俞樾与李鸿章商议由湖北书局刊刻《五代史》和《元史》之事时, 李却一心想刻《明史》, 而不愿承接《元史》, 这样就出现了两局争刻一史的局面。俞樾只好再次写信给丁日昌:“昨在吴平斋观察处见陈稽亭 (15) 先生《明纪》一书, 共六十卷, 起自洪武, 讫于福王、唐王、桂王, 仿温公《通鉴》之例, 首尾完全, 详略有法, 颇擅史才。尊议欲刻《明史》, 补毕氏《通鉴》所未及, 使学者不必读《二十四史》而数千年事犁然大备, 此意甚盛。但《明史》与《通鉴》体非一律, 若刻陈氏此书, 则与《通鉴》体例相同, 合成全璧, 洵可于《二十四史》外别张一帜。且向来并无刻本, 为海内所未见之书。若及此时付之梨枣, 会见不胫而走, 传播艺林, 未始非吾局之光也。” (16)

俞樾站在江苏书局的立场上, 通过设身处地地为丁日昌分析, 最终使丁氏接受了放弃《明史》、改印《元史》的建议。至此, 四局合刻《二十四史》之事终于议定。

四局达成合刻意向后不久, 两江总督马新贻意识到由金陵书局独任十五史, 任务过重, 于是提出最好能由其他书局分担一二种。同治八年四月, 俞樾给李瀚章的信札曾谈及此事:“越中之行, 于月初返棹。连日霖雨, 未克趋奉教言, 怅甚。昨得马榖翁书, 言自晋至隋, 尚有八百余卷, 不拘何局, 剞劂先成, 请分刻一二种, 以冀早日毕工。此意闻已函达台端, 将来自可通融, 此时亦无庸预计也。少荃前辈有信来否?刻史之举, 以为如何?” (17)

最后, 经过沟通, 淮南书局分担了金陵书局承担的《隋书》。“九年, 署运史庞际云请于盐政马端敏公, 分刊江宁书局《隋书》。惟最初金陵书局所任刊印之《十五史》, 于同治九年, 分其《隋书》给与其相辅翼之淮南书局, 则最后《二十四史》实分由五所书局刻印而成。” (18)

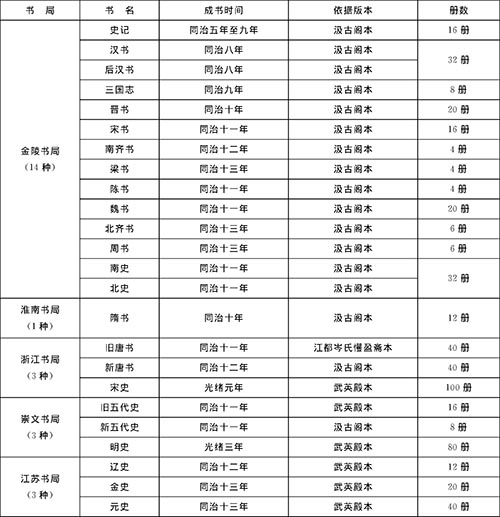

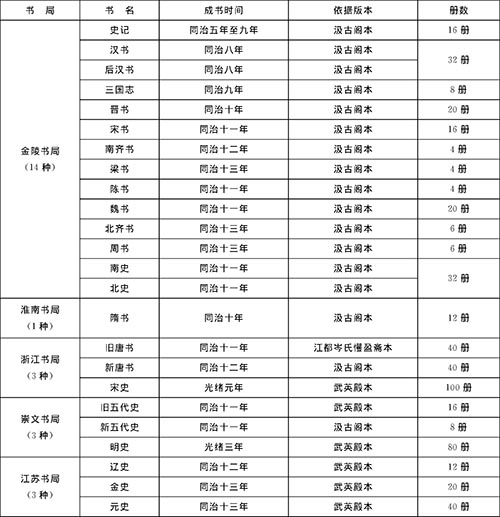

这样, 晚清最后一次由官府主持的大规模刊刻正史活动就由四局合刻最终变成了五局合刻。刊刻分工详如下表:

五局合刻《二十四史》详表

(三) 五局合刻《二十四史》的过程管理

俞樾不但在发动各局合刻的计划之初积极斡旋, 并最终促成此事, 而且对参与此事的各官书局刻书动态也极为关注, 并不时借机推动, 可谓尽心竭力。同治九年五月, 俞樾大病初愈, 就立即给李瀚章写信, 表达了对五局合刻《二十四史》进展情况的关切之情:“樾于五月十九日还吴下寓庐, 廿二日即患大病, 卧床月余, 至今尚未能出房, 每日在房中扶杖而行。《礼》云‘五十杖于家’, 洵不虚矣。拙刻六种, 遇便当寄呈清政。鄂局所刻《国语》及《经典释文》甚佳, 便中寄惠各一部为感。浙局见刻《通鉴辑览》, 杨石翁云, 俟毕工后再刻《唐书》《宋史》。苏局见刻《明纪》, 所派各史, 亦俟毕工再刻。而丁雨翁又有津门之行, 未知如何。伏思会刻全史之议发自台端, 未知何日观成, 以副嘉惠后学之盛心耳。” (19)

同治九年正月, 俞樾再次致函李瀚章云:“浙局刻《旧唐书》之举, 台旌行后, 想必仍如前议也。鄂局得大君子主持, 妙甚矣。” (20)

正是由于有俞樾的积极谋划、适时推动, 五局合刻《二十四史》才得以顺利完成。

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/lishilunwen/270.html