摘要:构建高质量课程体系是食品类专业教育实现全面发展和培养德才兼备的新时代食品科学人才的关键环节之一。文章基于食品物性学的课程特点及其传统教学中存在的问题,探索了混合教学模式下的食品物性学教学改革,建立了“三环九步”的教学模式,以期通过循序渐进的学习过程,帮助学生从6个不同角度去理解、领会和应用知识。改革采用线上线下结合以及课内课外结合的多元化形式,并将思政元素与科教创新实践融合到教学体系中,既强调了学生在教学过程中的主体地位,又提高了学生的综合素质和创新实践能力,为培养专业能力过硬和道德素质良好的食品专业人才奠定了坚实的基础。

关键词:思政建设,混合式教学,食品物性学,教学,实践

习*平总*记在党的二*大报告中指出,“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”[1]。加强新时代教学改革工作是新时代青年人才培养工作的重要任务,然而传统人才培养工作主要采取面对面授课的模式,使得学生只能被动接受知识,学习积极性不高,课堂气氛沉闷枯燥,学习效果欠佳。因此,在新工科人才培养背景下,各高校开始积极探索并推进多元课堂教学改革,旨在让学生成为课堂的主人,充分调动学生的积极性,激励其自主参与教学活动,从而实现学生在理论学习、社会主义核心价值观培养、创新能力养成等方面的全面提升。

食品物性学(physical properties of foods)是食品科学的相关专业基础课程,涉及高分子化学、流体力学、质构学、光学、热学、电学等多个知识体系,主要研究食品在加工、保藏、包装、运输等环节的物理性质变化,可为后续食品工艺学、食品保藏学、食品安全学的研究提供基础。食品物性学与食品化学、食品微生物并称为食品学科的三大理论基础,在培养食品新工科人才方面占据重要地位。食品物性学课程理论知识体系庞大、内容繁杂,基本概念多且难以理解。目前,国内已有部分关于食品物性学教学改革的探讨,包括引入思政元素[2]、加强师资队伍建设[3]、采用翻转课堂、案例教学法等教学方法[4-5]以及基于大型科研仪器实施创新型教学改革[6]等。这些教学探索与实践,有助于充分调动学生的学习积极性,提升教学成效。

食品物性学是我校一流本科专业建设课程,设置有32个理论教学学时。课程对象是食品科学与工程和食品质量与安全专业的二年级本科生。这一阶段的学生已掌握了大学物理和化学等相关课程的基础和经验。本课程团队于2007年开始担任该课程的教研团队,至今已有16年的教学历程。2020年前,课程一直沿用教师主导的课堂教学模式。然而,在这一模式下,师生互动少、学生积极性低下;教学过程中思政教学目标不明确,缺乏足够典型的思政案例;教学仍停留在理论教学层面,对学生的创新能力培养不足。2020年初,课程团队在学校“一网畅学”平台上构建了网络课程体系,用以完善教学资源,并逐步开展了线上线下混合式教学探索和实践。另外,为响应全面推进高校课程思政建设的要求,发挥课程的育人功能,课程团队也在同期开展了课程思政教学体系改革。团队从食品物性学的课程特点和课程教学改革中存在的问题出发,推进了“二融二合”与“三环九步”混合教学模式的探索和实践,以期更好地提升教学效果,调动学生的积极性,培养专业基础扎实、创新能力强、政治素养高的新工科人才。

1教学资源体系化建设

教学资源的整合建设能够有效提高教学效果和学生的学习体验,也是开展混合式教学模式改革的关键。食品物性学的教学资源可分为3部分,分别是指导性教学资源、内容型资源和衍生型教学资源。具体如表1所示。其中,指导性教学资源,涉及教学大纲和课程介绍,是整个教学过程的框架和指南,能够提供教学目标、内容和评估标准,使学生明确学习路线和目标。通过对大纲的精心设计,教师不仅可保障教学过程的有序进行,还可使学生清晰把握教学要求和学习重点。内容型资源则包括视频、教材、文献资源和网络平台等,能够为学生提供多样化的学习内容和学习途径。其中,视频和教材可直观展示食品物性学的理论知识和实验操作,帮助学生深入理解和掌握相关概念;文献资源和网络平台可提供丰富的学术资料和研究成果,帮助学生了解前沿研究进展和应用领域。衍生型教学资源,如学生作业和成果展示等,是教学过程中重要的反馈和评估工具。通过布置作业和项目任务,教师可有效促进学生思维和能力的发展,并及时了解学生的学习情况和问题。学生的作业和成果也可反过来丰富教学资源,成为未来学生学习的参考资料和案例经验。高校应将指导性教学资源、内容型资源和衍生型教学资源相互融合、互为补充,共同构建丰富多样的食品物性学教学资源体系,从而为学生提供优质的学习体验和学术支持,促进学生全面发展并培养其创新能力。

2教学改革设计思路和教学步骤

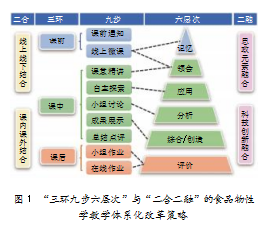

将教学过程分为课前、课中、课后3个教学环节,细分为9个步骤完成,并应用布鲁姆教育目标分类法,按照从易到难递进的顺序实现6个层次的教学目标。课前分为课前通知和线上微课;课中分为课堂精讲、自由探索、小组讨论、成果展示和总结点评;课后分为小组作业和在线作业,具体如图1所示。

在课前环节中,充分利用“线上”和“课外”方法,让学生发现并主动提出问题。课前通知指在开课前一周发出下周的课程学习任务,包括学习内容、自学提纲、微课、课堂讨论任务和要求、课后作业等。课堂上允许学生自由探讨,并将小组讨论的主题、文献、扩展资料等提前上传到“一网畅学”,作为学习资料以供学生参考。通过课前通知,学生能够提前了解课程主题和学习目标以及相关预习要求,在课前对将要学习的内容进行一定的思考和准备,激发学生的学习兴趣,使其进入一个积极的学习状态。在信息化时代下,学生可通过视频的形式快速获取知识。因此,在课前将下周的课程教学内容发布给同学,即通过线上微课的形式,在课前让学生接触到基本概念和理论知识,从而把更多时间留给课中的自由探索和课堂讨论。这两个课前步骤的设计符合布鲁姆教育目标中的记忆层次规律,即对信息的提取和记忆。课前的两步设计可使学生在课堂上更好地理解和吸收所学知识,并迅速进入应用和分析阶段,从而有效达成学习目标。

课中环节是师生互动、教师引领、学生主导的教学过程。在该过程中,可将食品物性学的知识点划分为简单知识、难点知识、主题类知识等,同时针对每章节的知识点比例,随时调整课中环节的权重及课中时长。

(1)课堂精讲:教师应针对知识重点、难点展开深入讲解,以帮助学生理解食品物性学的基本概念和原理。对于知识点中需要“了解”的部分,要求学生在课前线上微课步骤中完成;对于难以理解、需要“掌握”的部分,教师则要着重强调和重点讲授,并辅以案例分析、实验视频讲解等。例如,在流体力学章节中,教师需运用大量真实、有趣的食品实例来讲解不同流体黏度与应力的关系,以帮助学生加深理解和记忆。这一环节能够达到布鲁姆目标中的领会层次,即对知识的理解和掌握。(2)自由探索:通过案例引导、主题讨论、提问启发等多元方式,鼓励学生自主探索和发现知识,并帮助学生将所学知识应用于实际情境中,从而加深学生对知识的理解。例如,在学生掌握部分光学仪器的使用原理后,引导其思考针对不同相态食品应采取何种无损检测方式,让学生通过自由探索,将所学知识与实际应用结合。这一环节能够达到布鲁姆目标中的应用层次,即将知识应用于实际情境中以解决实际问题。(3)小组讨论:教师将学生分组,引导其共同讨论并合作解决复杂问题,以帮助学生分析和评价所学知识,培养其合作与交流能力。通过小组讨论,学生能将所学知识与实际问题结合,对问题从多个方面展开具体分析,并评价不同观点的优缺点。交流与讨论的过程有助于拓展学生的思维,锻炼其批判性思维和问题解决能力。这一环节能够达到布鲁姆目标中的分析层次,即分析问题的多个方面,并阐明不同关键点间的相互联系。(4)成果展示:该环节是对上一章节课中小组的讨论成果进行展示。此环节,学生需要根据小组讨论成果,准备相应课件PPT。在制作PPT的过程中,学生需要整理归纳讨论要点,并将理论知识、案例分析、数据图表等内容有机融合到PPT中。通过精心设计PPT,学生能够清晰展示个人学习成果,突出讨论重点,加深对内容的直观理解和领会。例如,在讨论光学在无损检测中的应用时,学生可准备相关实际应用视频,展示光学设备在工业生产中的使用情况,也可结合文献查询结果,引用相关研究成果和专业观点,来进一步论证个人观点和结论。这一环节体现了前面教学过程的综合性与创造性,是布鲁姆目标分类学认知领域教育目标的最高层次,强调学生对知识的深层次理解。(5)总结点评:该环节可由教师或其他同学实施。总结点评的目的是对学生展示内容进行评价和反馈,并为其提供建设性意见和指导。评价内容包括展示的内容是否清晰、相关性是否强、逻辑性是否合理等方面。教师的点评不仅是对学生工作的肯定,也是对学生学习过程的反思和指导,有利于促进学生进步和成长。

课后环节是课程的重要延续,旨在增进学生对所学知识的评价和巩固,符合布鲁姆目标中的评价部分。(1)小组作业:学生对课堂上小组讨论的内容进行归纳和总结,回顾小组讨论的要点和结论,并通过查阅文献和资料的方式,进一步整理关键信息和核心观点,形成汇报PPT。这一过程有助于培养学生自主思考与整合知识的能力。(2)在线作业:教师通过上海理工大学“一网畅学”平台布置在线作业,以评估学生对课堂内容的理解程度和掌握情况,及时发现学生的学习难点和问题,并据此提供针对性的辅导和建议。这一过程是对学生知识理解和应用能力的考验,可使学生在完成作业的过程中进一步巩固所学内容。

3教学方法实施案例

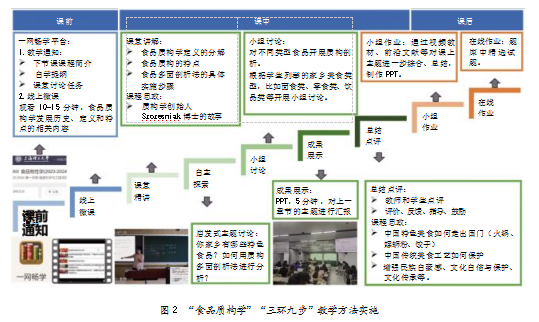

图2展示了“食品质构学”“三环九步”的教学实施过程。本节课的授课内容包括食品质构学的发展历史、食品质构学的定义和特点、食品质构多面剖析法。课前,学生提前预习,观看10-15 min的微视频,以对食品物性学的发展历史、定义、基本原理等理论知识形成初步认知;课中,教师对需要重点掌握的部分进行讲解,包括质构学定义的理解、质构的特点以及质构多面剖析法的原理和具体实施步骤,同时融入课程思政元素,以质构学创始人Szczesniak博士对质构学发展的贡献和历史故事为例,培养学生的科创精神和探索意识,引导学生针对家乡特色食品如何开展质构多面剖析法展开自由探索,并展开小组讨论,按照食品类型实施分组讨论。此外,在下一次课程的“成果展示”中,以PPT的形式汇报讨论结果,并由教师和学生对小组展示结果进行点评。同时,在点评过程中,引入思政元素。例如,引导学生思考中国不同地区的特色美食如何在不影响口感和外观的前提下走出国门,使学生深刻理解中国传统美食传承中体现出的工匠精神,以此培养学生的民族自豪感,推动学生理解文化自信与保护、文化传承的内涵等;课后,针对小组讨论结果,让学生在查阅文献、观看视频资源后形成汇报总结,并完成课后个人作业,以此检验学生对知识的掌握程度。通过“三环九步”教学,可让学生充分理解、掌握并熟练应用食品物性学的相关知识。

图2所示的“三环九步”教学过程,不仅关注学生对专业知识技能的掌握,更注重对其品德素养、科学精神等价值观的培养。本课程团队在前期教学改革中,已进行了思政课程体系建设[2-3,7],从生活热点、中国历史文化、食品工业生产、最新科学前沿进展等多角度融入思政元素,以培养学生的科学素养、国际视野、民族自信、探索精神等,从而深化专业教育内涵,培养出具备高尚道德情操、扎实专业基础、全面综合素质的新时代食品科学人才。另外,上述“三环九步”教学过程,虽然能实现认知逐层递进的教育目标,但还需在学生的实际操作和创造能力方面下功夫。食品物性学课程中相关实验理论丰富,但由于没有设定食品物性学的实验配套课程,需要通过其他有效途径加强对学生动手能力和创新精神的培养。具体而言,应鼓励学生基于食品物性学课程所学知识,组成3~5人的团队,参加校级大学生创新创业计划、校级科研项目课程、校市级食品创新大赛等,还积极参加全国大学生生命科学竞赛、挑战杯等科创比赛,以此有效提升学生在理论应用、实验技能、数据分析、创新思维、团队协作等能力,全面提高学生在食品科学领域的综合素质与竞争力。

4结语

本课程团队通过体系化建设来完善食品物性学课程教学资源建设,更新教学体系,通过“三环九步”混合式教学改革,显著提高了学生的积极性,改善了教学成效。在“三环九步”教学改革中,应明确教学目标,充分实现学生对知识掌握的层次递进,实现认知领域的最高目标——“综合、创造和评价”。同时,在混合式教学模式中,也应充分融入思政元素和科创元素,以实现食品物性学教学与育人的高度统一,达到学生知识和能力的双重培养目标。在未来的建设中,还需继续完善线上教学资源,丰富思政课程建设内容,细化课程实施案例,加强创新实践的多元建设,丰富考核手段,在不增加学生负担的前提下,提高学生的积极性,进一步提升创新型、应用型高水平食品人才的培养质量。

参考文献

[1]杨宝光.凝聚青年人才夯实强国之基扎实做好新时代青年人才培养工作[N].中国青年报,2023-05-09(01).

[2]秦晓杰,董庆利,李卓思.食品物性学课程思政建设的思考与实践[J].食品界,2023(9):92-94.

[3]马悦,李卓思,董庆利.“食品物性学”思政元素挖掘与课堂教学方法[J].工业微生物,2024,54(1):161-165.

[4]段邓乐,王琴.案例教学法在“食品物性学”的应用研究—以仲恺农业工程学院为例[J].当代农机,2023(11):88-89.

[5]陈海,罗惟,张宇昊.基于OBE理念和翻转课堂融合的“食品物性学”教学改革实践[J].食品工业,2023,44(10):214-219.

[6]李文浩,单媛媛,栾广忠.以大型科研仪器为支撑的“食品物性学”课程教学体系的构建[J].食品与发酵工业,2021,47(21):333-336.

[7]李卓思,董庆利,马悦,等.思政元素在“食品物性学”课程中的融入[J].食品工业,2023,44(8):255-258.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/ligonglunwen/81392.html