摘要:文章研究总结了广西黄亮金矿矿区地质、矿体特征、控矿地质条件、矿床成因及找矿标志。认为矿床是与构造活动有关系的断裂蚀变带型金矿床。断裂带、层间破碎带、裂隙带、压碎岩区是含矿热液的通道及成矿场所。其规模与配套的断层控制了矿体的规模、矿化方向和空间展布,矿体的形态、产状、规模及富集程度均与其一致。寻找岩浆岩区的断裂破碎带及花岗岩岩体中的硅化破碎带是本区主要找矿方向。

关键词:黄亮金矿,地质特征,矿床成因,找矿标志

广西黄亮金矿床产于陆川-岑溪断层北段,紧邻石圭-宋桂大断层北侧,是云开隆起区的北东缘。该地区曾发生过变质、混合岩化及构造-岩浆作用等多期地质活动[1]。区域上褶皱构造复杂,褶皱、断裂发育,褶皱由于被岩体和断裂所破坏而保存不全,仅见露头尺度上的固态流变褶皱,主要褶皱类型有顺层逆掩褶皱、无根勾状褶皱、鞘褶皱等,总体构造线方向为北北东-北东向。

1矿区地质特征

1.1地层

矿区内主要出露的是寒武系的黄陵变粒岩,主要分布在南部地区。这些岩石形成了在晚二叠世的片麻状中粒堇青黑云二长花岗岩中的包体,岩性主要表现为黑云变粒岩和黑云二长变粒岩,同时还包含少量的矽线石云母片岩[1](如图1)。

1.2构造

矿区构造以断裂构造为主,共发现断裂3组,有北西、近东西、北东3个方向,其编号分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ。

(1)Ⅰ号断裂破碎带(矿化带)。位于狮子岗-石牛角一带,呈北西向展布,倾向南西,倾角55。~83。,长约4km,宽30~140m,北侧被Ⅲ号断裂破碎带限制,是一具多期次活动特征的复杂断裂破碎带。断裂破碎带内岩石破碎,具硅化、黄铁矿化、褐铁矿化、高岭石化、绿泥石化普遍,可见石英细脉呈网络状充填在裂隙中。断裂破碎带内矿化较好,是该矿区重要的导矿和容矿构造。

(2)Ⅱ号断裂破碎带。位于大坪坡-半坑一带,西段呈正东西向展布,东段呈南东东向展布,沿断层带形成一条西宽东窄的断层谷。东侧被Ⅲ号断裂破碎带限制,由西往东断层带逐渐变小,东侧被Ⅰ号断裂破碎带限制。断裂破碎带由多条断层组成,其中主干断层面倾向北,倾角35。~52。,断层断线舒缓波状。断裂破碎带宽50~100m,沿断裂破碎带,受构造挤压片理极为发育,构造透镜体长轴延展向与断层平行或近于平行。断裂破碎带岩石硅化强烈。其晚期活动可能为张性,部分地段可见张性构造角砾岩。

(3)Ⅲ号断裂破碎带。位于矿区西侧坡脚-大路坪一带,呈北东向展布,倾向北西,倾角30。~50。,宽100~300m,断裂破碎带具多期次活动,具明显的脆-韧性特征。早期断裂以韧性活动为主,沿断裂可见宽约1m的绢云石英片岩带,带中长英矿物普遍被压扁拉长,呈不连续的条带状或条纹状;断层活动中期以压性结构面为主,断面舒缓波状,构造透镜体发育,沿断裂两侧岩石普遍压碎及硅化、黄铁矿化、绢云母化、碳酸盐岩化、绿泥石化等;断层活动晚期(燕山期)以张性为主,北西盘(上盘)下降,南东盘上升。

1.3岩浆岩

岩浆岩出露主要分布有晚白垩世花岗斑岩、晚三叠世中粒硅线黑云堇青钾长花岗岩和晚二叠世片麻状中粒堇青黑云二长花岗。

(1)晚白垩世花岗斑岩(K2W)。主要零星分布于矿区东部的牛训北,出露面积约300m2,侵入体呈长椭球状产出,长轴北西方向。岩性为花岗斑岩,岩石呈浅灰色、灰色,风化呈黄灰色,具斑状结构,基质具显微花岗结构、嵌晶结构、文象结构和柱粒状结构。

(2)晚三叠世中粒矽线石黑云堇青钾长花岗岩(T1G)。主要分布于矿区的东部。岩石呈浅灰色,具中细~中粒花岗结构、似斑状结构。

(3)晚二叠世片麻状中粒堇青黑云二长花岗岩(P2s)。遍布整个矿区,被三叠纪花岗岩侵入,接触面截然,斜切围岩片理,围岩发生角岩化。外接触带角岩化带宽度大于350m。岩石为灰白色,中等粒度,局部具微细中粒花岗结构,局部具似斑点结构,片麻状构造。在车田垌村以南300m的地方,发现了一个面积约300m2的天堂山地区的变粒岩残余物。岩石类型以深灰硅线黑云二长变粒岩为主,其中以石英、黑云母、白云母和绢云母为主,并以钾长石和斜长石为主。

1.4蚀变作用

矿区内蚀变以硅化、黄铁矿化、褐铁矿化、高岭石化和绢云母化为主,其中以硅化、黄铁矿化、褐铁矿化为主。这些蚀变作用主要分布在断裂带附近,并与金矿化密切相关[1]。

2矿体地质特征

2.1矿体产出特征

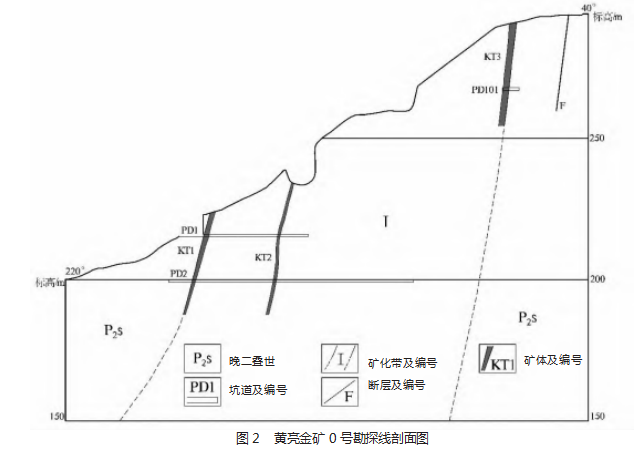

该矿床产于晚二叠世斑麻状中粒堇青黑云二长花岗岩中的I型断层,它严格地受控于I型断层,也就是矿化带。该区内共发现金矿体3个,呈北西向展布,总体倾向南西(如图2),其矿体编号为KT1、KT2、KT3。各矿体特征如下:

2.1.1 KT1矿体

矿体赋存于Ⅰ号断裂破碎带顶部次级断裂、裂隙中,由呈脉状产出,矿体倾向南西,倾角约65。,矿体长约103m,控制深约28m,矿体沿走向具尖灭再现现象。根据样品检测数据及工程控制情况分析计算结果显示该矿体厚度变化属稳定类型,矿体的品位变化较大属不均匀型。矿石以浸染状、细脉、网脉状构造为特征,围岩为硅化压碎岩,压碎状混合花岗岩。

2.1.2 KT2矿体

矿体赋存于Ⅰ号断裂破碎带中部,呈条带状产出,北西向展布,倾向南西,倾角约73。,地表出露长约640m,控制深约56m。根据样品检测数据及工程控制情况分析得出,矿体厚度及品位变化趋势:其厚度沿走向、倾向上显示出有膨胀、收缩、拐弯、尖灭再现的特点,品位沿倾向变化呈降低趋势,总体沿走向或倾斜方向均显示出不均匀的特征。含矿岩石为蚀变压碎岩、硅化压碎岩,多具褐铁矿化、黄铁矿化。

2.1.3 KT3矿体

矿体赋存于Ⅰ号断裂破碎带底部次级断裂、裂隙中,呈脉状产出,矿体倾向南西,倾角约79。,矿体长约86m,控制深约30.0m。根据样品检测数据及工程控制情况综合分析计算结果显示该矿体厚度变化及品位变化属不均匀型。矿体沿走向具尖灭再现现象,沿倾向变小逐步尖灭的现象。

2.2矿石质量

2.2.1矿物组成

矿石矿物主要有自然元素金、褐铁矿、黄铁矿等组成。

2.2.2矿石品位及变化规律

从3个矿体的变化特征看,矿石品位变化系数较大,金分布不均匀。从矿石品位变化特征来看,金含量受蚀变强度及岩石裂隙发育、破碎程度以及次级断裂构造的分布影响,一般岩石越破碎,裂隙越发育的部位,金品位相对较高。

2.2.3矿石结构构造

其构造类型有:细粒结构、半自形粒结构、压碎结构、间隙结构、交代-残留结构和夹杂物结构。另外,该矿床还具有浸染状、角砾状、网状、多孔、蜂窝状等结构特征[1-3]。

2.3矿石的化学成分

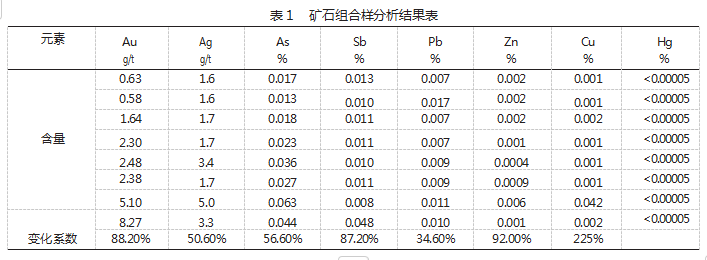

矿石中有用元素是金,其矿体具有主族元素显著、其他组分含量较少的特点[4]。矿石中的金属元素有Au、Ag、As、Sb、Pb、Zn、Cu、Hg(表1)[1]。矿石Au含量从低至高,则Ag、As、Sb含量由低到高变化,显示出明显的正相关关系;Pb、Zn、Cu含量虽有变化,但不太明显;Hg含量则基本上没有变化;只有Cu含量低,变化系数为极不稳定。从表中可看出矿石伴生组分含量均较低,有害组分少,对矿石选冶无影响。

2.4矿石类型

(1)按矿物共生组合划分。主要有硅化、褐铁矿化、黄铁矿化碎裂岩金矿石。

(2)按矿石结构构造划分。主要有细粒浸染状、碎裂状、网脉状碎裂花岗岩金矿石。

3矿床成因

矿区内岩浆岩发育,矿化带赋存于岩体内,而矿化带受断裂破碎带控制。在构造带的早期,由于花岗岩和片麻岩的混杂性和多阶段的热液作用,使得该区域的岩石经历了强烈的蚀变,含金物质伴随迁移,形成初始矿源,后期热液伴随断裂构造活动,萃取含金物质沿构造裂隙、断裂碎裂岩-角砾岩带及裂隙度发育的碎裂状花岗岩进一步迁移,在其沉淀、富集成矿。其规模与配套的断层控制了矿体的规模、矿化方向和空间展布,矿体的形态、产状、规模及富集程度均与其一致。

4找矿标志

(1)岩性标志。晚二叠世片麻状中粒堇青黑云二长花岗岩内的碎裂岩带。

(2)构造标志。北西-南东向断裂、多组断裂的复合部位、大断裂内次一级断裂、层间破碎带、裂隙等。

(3)蚀变标志。断裂带内的蚀变岩,硅化、褐铁矿化、黄铁矿化是找矿的最佳有利地段。

(4)古采矿硐。是本区最直接的找矿标志。

5结论

黄亮金矿主要受构造活动控矿,矿床属断裂蚀变带型金矿。断裂经过多期的活动,在次一级的断裂、裂隙为金矿的形成提供了含矿热液通道和富集场所。其规模与配套的断层控制了矿体的规模、矿化方向和空间展布,矿体的形态、产状、规模及富集程度均与其一致。因此,寻找岩浆岩区的断裂破碎带及花岗岩岩体中的硅化破碎带是本区主要找矿方向。

参考文献

[1]张坤.广西岑溪市黄亮金矿构造控矿作用浅析[J].西部资源,2018(2):3.

[2]李波,丁俊英,黄智龙,等.滇西北羊拉大型铜矿床构造热液成矿作用的流体包裹体证据[J].昆明理工大学学报(自然科学版),2018,43(3):25-36.

[3]王建,谢桂青,朱乔乔,等.湖北鸡笼山金矿矿床地质特征及成因[J].矿床地质,2012,31(S1):797-798.

[4]王明聪,李炷霞,毛燕琳,等.滇东南老寨湾金矿地质特征及成因探讨[J].地质与勘探,2011,47(2):261-267.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/ligonglunwen/79166.html