SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:在机动车环保检验中,对于待检车型应选用稳态工况法还是双怠速法应做出准确判断,同时要保证检测数据准确,且节约成本和检测时间。试验对在用机动车分别用稳态工况法和双怠速法各进行5组测定,并对检测结果进行比较和分析。在进行稳态工况法前,要检查排气分析仪前置过滤器是否需要更换;车辆在检测前,必须在无负荷情况下,发动机在2500 r/min的转速状态下,连续运转240 s预热后再进行检测,才能保证结果的准确性。双怠速法属于静态检测,而检测项目中缺少氮氧化合物(NO x),不能很好地反映机动车尾气排放中的有毒有害成分。稳态工况法配合底盘测功机,对机动车进行加载检测,模拟机动车在路面上行驶阻力,更能仿真机动车在路面上行驶所排出的尾气成分。结果表明:稳态工况法更能反映点燃式发动机中的汽油燃烧的充分程度,比双怠速法的检测数据更准确,时间更短,更适合机动车环保检验机构使用。

关键词:双怠速法;稳态工况法;差异性;比对;分析

0引言

国内汽车保有量日益激增,根据生态环境部的研究显示,机动车等移动源污染已成为我国大气污染的重要来源,移动源污染防止的重要性日益凸显。随着科技的发展,机动车给市民生活带来便利的同时,造成的大气污染为中心的排放问题是控制全球气候变暖的CO2的排放量问题,机动车尾气排放已成为空气污染的主要原因之一。

机动车尾气含有较多不同的化合物,其中点燃式发动机汽车排气污染物主要的成分有一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、挥发性有机物、铅及硫氧、碳氢化合物(HC)、氮氧化物(NO x)和固体悬浮颗粒等,当这些物质在阳光作用下与空气中其他成分发生化学作用而产生臭氧及雾霾,不仅使空气质量下降,还会引起人们眼睛、喉咙的刺痛,长期在这种环境下生活对呼吸、心血管系统都非常不利;当机动车燃烧燃料时便会向大气排放温室气体,这里所说的温室气体不仅仅是二氧化碳(CO2),也包括燃料及添加剂中挥发的碳氢化合物(HC),特别是HC和NO x在大气中由于太阳能的作用产生光化学反应,生成O3等氧化剂,就是平常所说的光化学烟雾,这些气体一旦进入大气中,将会持续存在100年甚至更多,造成温室效应、冰川融合、海平面上升及厄尔尼诺现象等等。

目前我国执行的强制性国家标准GB 18285—2018[1](双怠速法及简易工况法)中规定了一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、碳氢化合物(HC)和氮氧化物(NO x)的排放限值要求及测试方法,国内学者也对机动车排气尾气污染物做了大量研究,影响机动车尾气排放污染物检测数据的准确性有汽油的品质、过量空气系数、空燃比和三元催化器[2-14]等,结果表明:过量空气系数、汽油燃烧不充分和三元催化器老化对污染物排放检测结果影响最大,人员操作和车辆的电控喷油系统对检测结果也有影响。本文以常见的M1类车型[15]为例进行制动性能检测,对双怠速法和稳态工况法差异性进行数据比较和成因分析,分析其技术等效性,并进行比对研究。

1试验车辆和试验条件

1.1试验车辆

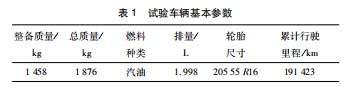

为保证试验的有效性和准确性,本次试验选用M1类在用机动车,采用年份为2009年国产某品牌的合资前轮驱动汽车、相同检测设备和同一检验员进行检测,一共进行10次测试,稳态工况法和双怠速法分别各进行5次测试,试验车辆参数如表1所示。

1.2试验条件

按照GB 18285—2018(双怠速法及简易工况法)的检验项目和方法进行检验,稳态工况法和双怠速法均采用相同的检测设备进行检测,稳态工况法需要使用底盘测功机和排气分析仪,双怠速法则只需使用排气分析仪即可以进行检测,本次检测设备如图1所示,试验条件如表2所示。

2判定要求和检测过程

2.1判定要求

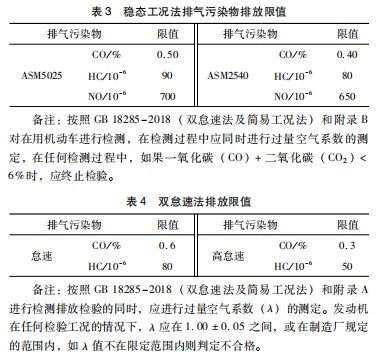

此次试验以2009年生产的在用车做测试,按照GB 18285—2018(双怠速法及简易工况法)要求进行尾气检验,在用机动车进行环保性能检验时,须满足判定要求才能判定合格。具体判定限值要求如表3~4所示。

2.2检测过程

2.2.1稳态工况法

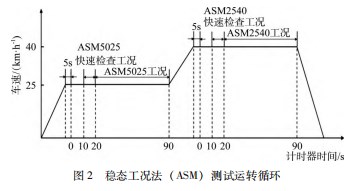

如图1所示,稳态工况法是需要底盘测功机和排气分析仪一起配合使用检验,并由ASM 5025和ASM 2540两个工况组成。进入ASM 5025工况时,0~90 s内,任意10 s速度变化小于第1s的速度±1 km/h,快速工况10 s内排放平均值低于限值50%,则测试合格,检测结束,否则,则需继续进行整个ASM 5025工况,检测时间为90 s,如任何一个污染物连续10 s的平均值低于排放限值,则测试合格,如果超过排放限值则进行ASM 2540工况检验,ASM 2540检测过程跟ASM 5025基本相同;在检测过程中如果任意连续10 s内的任何一种污染物10 s排放平均值修正后均高于限值的500%,则检验不合格,检验结束。测试循环图如图2所示。

2.2.2双怠速法

双怠速法是测试机动车的怠速工况和高怠速工况,先把发动机转速加到额定转速70%,运行30 s将发动机暖机后进入高怠速工况,把转速在2500±200 r/min维持15 s后读取30 s排气分析仪的数据平均值,该数值为高怠速的污染物测量结果,同时计算过量空气系数(λ)应在1.00±0.05范围内才判定合格;发动机从高怠速降到怠速15 s后,排气分析仪读取30 s的检测数据平均值,即为怠速污染物检测结果,如图3所示。

3试验结果

3.1影响检测结果的因数

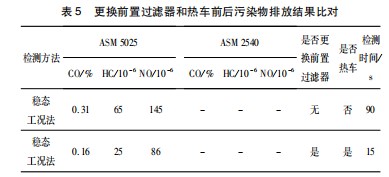

首先进行稳态工况法试验,在检测过程中发现刚开始的检测数据偏高,检测时间较长,在检测完成后发现排气分析仪前置过滤器已发黑,滤芯已吸附满排气污染物及机动车尾气排出的水分,这样排气污染物没经过滤芯过滤直接进入排气分析仪,导致检测数据异常;在进行检测前,由于车辆在等待开始检测的时间已超过30 min,在检测前没对车辆进行预热,应把车辆发动机在空载的状态下,转速到2500 r/min,运行120 s后再进行检测。车辆充分预热后和更换排气分析仪前置过滤器后重新进行测试,检测结果恢复正常,如表5和图4所示。

3.2检测结果比对

试验以2009年生产的某合资品牌在用车做测试,按照GB 18285—2018(双怠速法及简易工况法)要求进行尾气检验,检测一共进行10次测试,稳态工况法和双怠速法分别各进行5次测试,各自相对应的5组测试试验结果并没有太大的异常值,稳态工况法检测时间较短,具体检测结果如表6~7所示。

4试验结果分析

4.1差异性特点

从表6和表7中可以得出的结论如下。

(1)车辆在进行检测前,必须对机动车进行预热,应检测排气分析仪前置过滤器是否发黑,如发黑应及时更换,否则会影响检测结果的准确性。

(2)稳态工况法和双怠速法各自的5个检测结果都较为一致,无明显异常值。

(3)从检测结果的单个值和数据的平均性,双怠速法的检测结果比稳态工况法的检测结果高6%左右。也就是说,采用双怠速法检测结果会比稳态工况法的检测结果略为偏高。

(4)双怠速法比稳态工况法的检测时间多7.5倍左右。

4.2差异性分析及建议

4.2.1差异性分析

本次比对试验选用M1类在用车,采用年份为2009年国产某品牌的合资前轮驱动汽车、相同检测设备和相同检验员进行检测,一共进行10次测试,稳态工况法和双怠速法分别各进行5次测试,但从表中可以看出,稳态工况法排放污染物的检测数据比双怠速法的要小。由于稳态工况法是底盘测功机和排气分析仪一起配合使用,底盘测功机由滚筒装置、功率吸收装置、惯性模拟装置等组成,可模拟车辆行驶在路面上的阻力,更能仿真机动车在路面上行驶所排出的污染物。

稳态工况法和双怠速法各自的5个检测结果都较为一致,说明设备的稳定性及检测人员操作是没问题的。

双怠速法是怠速和高怠速组成,稳态工况法是ASM 5025和ASM 2540组,两种方法都是由两种工况组成,不过双怠速法整个检测时间是固定在120 s,而稳态工况法在检测过程中,如汽车排放值是低于排放限值50%,而又在规定的速度中稳定10 s,则会在快速工况完成检测或者尾气排放任何一种污染物高于是限值的500%,连续稳定10s后,则判定检测不合格,无论是合格还是不合格,整个检测流程较快,比双怠速法要节省7.5倍左右的时间。

4.2.2建议

在大气污染物中,氮氧化合物(NO x)占有相当的比例,而在机动车环保检验机构中,由于双怠速法检测设备简单、检测过程方便及局限性(适用于四轮驱动车型及ABS不能解除的车辆)较强,加上机动车环保监管机构不严,导致现在很多机动车环保机构随意使用双怠速法进行检验,使用双怠速法检验不能更好的检测出机动车尾气排放污染物中的氮氧化合物(NO x),建议机动车监管部门加强监督,督促机动车检验机构非特殊情况不能使用双怠速法进行检验。机动车环保机构应在底盘测功机前后增加自由滚筒,这样既可检测四轮驱动的车型也可以提高检测的准确性及减少检测时间。具体如图5所示。

5结束语

本文以双怠速法和稳态工况法两种方法为例,分别对汽车排放污染物碳氢化合物(HC)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)和氮氧化合物(NO x)进行测试,并分析了检测结果的差异性特点及成因,得出结论如下。

(1)以M1类车型为例分别在双怠速法和稳态工况法进行检测,由于机动车排气污染物中氮氧化合物(NO x)占有相当的比例,而双怠速法缺少氮氧化合物(NO x)检测项目,不能很好地反映机动车尾气排放污染物的有毒有害成分,所以推荐使用稳态工况法。

(2)双怠速法的检测结果比稳态工况法的检测结果高6%左右,检测时间多7.5倍左右,检测准确性较低,检测时间较长,推荐使用稳态工况法进行检测。

(3)因稳态工况法检验时需用到底盘测功机模拟机动车在路面上行驶排出尾气的污染物,检测数据较真实,由于有限值检测四轮驱动车型的条件,建议在底盘测功机前后面加上简易滚筒,使检测车型全覆盖。

参考文献:

[1]GB 18285-2018,双怠速法及简易工况法[S].

[2]朱治钢.浅谈汽车排气污染物检测方法及应用进展[J].内燃机与配件,2021(8):123-124.

[3]于炳浩,徐家川,张洋,等.汽车排气污染物治理及催化转化器[J].时代汽车,2020(23):6-7.

[4]董建华,丁杨铭,周宇扬,等.机动车尾气检测方法研究[J].广东化工,2021(23):119-120.

[5]钟仕钰,张甦.双怠速法机动车尾气排放检测结果的影响因数分析[J].环境监控与预警,2016(1):39-41.

[6]戴晓峰.排气分析仪(双怠速法及稳态工况法)日常检测策略研究[J].汽车与安全,2020(2):108-113.

[7]俞捷,何术荣,钟仕钰.浅析新排放标准中汽油车稳态工况法的检验方法[J].汽车维护与修理,2019(19):69-72.

[8]冼铨琴.影响稳态工况法汽车废气检测结果的几个重要因数[J].环境与发展,2017(9):147-148.

[9]檀忠意.在用轻型汽油车稳态工况法排气污染物限值研究[D].长春:吉林大学,2017.

[10]赫扎特,刘伍权,朱岩.汽车构造与原理三维图解:发动机(彩色版)[M].北京:机械出版社,2018.

[11]张秋华,黄昭明,陈伟国.燃油喷射压力对缸内直喷汽油车颗粒数量排放的影响[J].内燃机工程,2022(5):37-42.

[12]陈建中,周斐,吴发勇,等.新标准下汽油车下线尾气排放检验分析及建议[J].汽车实用技术,2022(15):195-198.

[13]张云鹏,刘伟,周亮.排气分析仪校准标准物质应用与配置[J].内燃机与配件,2019(11):166-167.

[14]张恺山.机动车尾气测量与预测[M].北京:科学出版社,2012.

[15]GB/T 15089—2001,机动车辆及挂车分类[S].

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/ligonglunwen/78057.html