SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:城市经济发展迅速,城市建筑空间紧凑,而城市生活垃圾中转站作为市政设施,由于其运营过程中产臭流程多,极易对周边环境及居民造成不良影响,引发环保投诉。为解决华东地区某城市垃圾中转站渗滤液处理设施的恶臭污染问题,对渗滤液处理设施产生的臭气进行密封负压收集后送入两级生物滴滤除臭设备进行处理。处理结果表明,除臭设备经过长约6 d的微生物驯化期后进入稳定运行期,稳定运行后H2S去除率可以达到99.9%以上,TVOC去除率可超过80%,臭气浓度可降至200~300(无量纲),有效解决了城市垃圾中转站渗滤液处理设施的恶臭污染问题,改善了周边居民生活环境。

关键词:垃圾中转站;渗滤液;除臭;生物滴滤

1垃圾中转站恶臭污染现状

随着城市经济的高速发展和人民生活水平的提高,城市生活垃圾产量也随之增加。据中国统计年鉴数据显示,2021年全国生活垃圾清运量达到2.48亿t[1]。

生活垃圾处理流程主要包括垃圾收集、运输、处理处置。为了减少垃圾量及运输成本,大中型城市通常采取建设区域性、规模化的垃圾中转站的方式,对零散收集后的生活垃圾进行集中并压缩减量后,再统一运输至末端处置点。城市生活垃圾中转站运营过程中产臭流程多,主要臭气来源包括运送垃圾的垃圾收集车、卸料大厅和压缩车间、站内的垃圾渗滤液处理设施等。

城市生活垃圾成分复杂,具有高含水量、高有机物含量的特点,在收集运输、压缩减量过程中,食物、果蔬等有机质被挤压或发生腐烂发酵,产生一定量的高溶解性有机物含量、高盐度、高毒性水平的渗滤液。渗滤液处理过程中会释放大量的恶臭气体,其主要组分包括H2S、NH3以及包含硫醇、硫醚、胺类、苯系物在内的挥发性有机物[2-3]。Chai等[4]研究发现,含氧化合物在挥发性有机物中质量占比最大,达58.25%,在含氧化合物中,酮、酯和醚是主要类别,分别占67.5%、12.7%和11.85%。同时,由于渗滤液处理中的厌氧及缺氧过程,恶臭气体中还会存在相当量的甲烷气体,存在一定的爆炸危险。

恶臭污染物种类复杂、嗅阈值低,除感官影响外,对人体呼吸系统、神经系统也有较大危害,可能存在致癌风险[5-6],其中,N-亚硝基二乙胺、丙烯腈和1,3-丁二烯是三种致癌风险最高的恶臭物质[4],对工作人员及周边居民的工作生活环境及生命健康造成较大威胁。

2垃圾中转站渗滤液除臭工艺

目前,垃圾转运站渗滤液除臭工艺主要包括生物法、物理法、化学法及各种方法的联合工艺,通过微生物降解、掩蔽、吸附或吸收等,减轻或消除恶臭物质。常见的恶臭处理工艺及其对比如,表1所示。

与其他恶臭治理方法相比,生物法在保障恶臭处理效率的同时,具有成本低、二次污染小、工艺条件温和、生态友好等优势,显著的经济及环境效益使其成为了城镇污水处理厂中广泛应用的恶臭污染治理技术[11-12]。Alfonsin等[13]采用生命周期评价对生物法、化学洗涤法、生物+活性炭组合工艺进行了全方位评估,通过评估三种处理工艺的处理效果、能耗、投资、环境影响等指标,结果表明从环境可持续性发展的角度出发,由于活性炭材料的频繁更换、化学药剂的使用,三种恶臭处理工艺的推荐指数为生物法>生物+活性炭>化学洗涤法。

本研究以华东地区某城市垃圾中转站渗滤液处理设施的恶臭气体为处理对象,探究了多段式高效生物除臭工艺的恶臭处理效果,并对其运行规律进行了总结分析。

3项目概况及除臭工艺设计

3.1项目概况

本项目处理对象为华东地区某城市垃圾中转站渗滤液处理设施运行过程中产生的恶臭气体。该垃圾中转站转运规模约为370 t/d,渗滤液处理设施处理规模为50 t/d,其中,含垃圾渗滤液及挤压液约40 t/d、冲洗水约10 t/d。渗滤液处理设施进水CODcr达37 000 mg/L,采用渗滤液处理工艺如图1所示:

该城市垃圾中转站所在地址距离医院、居民小区、商业广场近,周边环境敏感程度高,除臭项目整改前经常受到周边居民投诉。因此,除臭项目整改需求迫切、项目除臭效果要求严格。

经前期勘察确定本项目总除臭风量4 000 m3/h,除臭区域包括渗滤液一体化处理设备、气浮池、污泥脱水机,臭气中硫化氢平均浓度约为15.18~30.35 mg/m3,TVOC平均浓度约为55.48~73.98 mg/m3,综合臭气浓度超10 000(无量纲)。其中,调节池、气浮池、厌氧池、缺氧池、沉淀池区域硫化氢浓度显著高于其他区域。此外,上述区域除气浮池外,在无通风措施情况下,可燃气浓度超过爆炸下限。

计划经除臭设备处理后,排放气体应符合《恶臭污染物排放标准(征求意见稿2018试)》、《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996),同时满足周边居民无投诉的要求。

3.2除臭工艺设计

该垃圾中转站渗滤液处理设施运行过程臭气成分复杂、VOCs浓度较高,且存在一定爆炸风险,考虑到无机恶臭组分与VOCs恶臭组分理化性质差异较大,计划在对臭气进行分区域负压密封收集后,采用多段式高效生物除臭工艺进行处理。除臭工艺共分为两段,设计总空床停留时间为30 s,两段采用不同种类的填料以达到分段去除不同性质恶臭污染物的目的,两段在运行过程中均添加专用微生物营养剂。除臭工艺流程图,如图2所示。

4除臭系统处理效果

4.1硫化氢处理效果

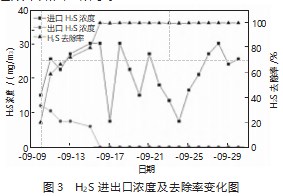

渗滤液处理过程中,通常在调节池、厌氧池、缺氧池、沉淀池等存在厌缺氧工况的工段中会产生大量的硫化氢气体。因此,在项目调试运行过程中,以硫化氢为恶臭特征污染物,对除臭系统处理效果进行监测,处理效果如图3所示。

生物除臭设备驯化调试初期,向除臭塔填料层接种活性污泥,并定时监测生物除臭塔进出口H2S浓度。由H2S进出口浓度及去除率变化曲线可以明显看出,活性污泥接种初期,生物除臭塔H2S去除效率较低,经过长约6 d的微生物驯化周期后,生物除臭塔H2S去除效率达到99.9%以上,实现稳定运行。实现稳定运行后,在本项目H2S进口浓度波动范围内,生物除臭塔H2S去除效率几乎不受进口H2S浓度波动影响。

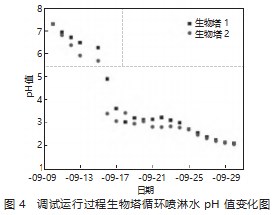

调试运行过程中同时对生物除臭塔循环喷淋水pH值进行监测,其变化情况如图4所示。从微生物驯化初期至除臭系统稳定运行过程中,两段生物除臭塔循环喷淋水pH值整体均呈现明显的先下降后逐渐趋于稳定的趋势。分析认为,在此种工况条件下,由于H2S为所处理恶臭气体中的主要成分,有氧条件下,在微生物的降解作用下,H2S氧化分解形成H2SO4,使得循环喷淋水整体pH下降。结果表明在极端酸性条件下可以实现H2S的高效去除,这一结果与TipeiJia[14]等人的实验结论具有一致性。

4.2 TVOC处理效果

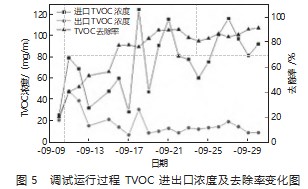

由于生活垃圾成分复杂、含水量高,产生的垃圾渗滤液中有机质含量高,进而产生大量的挥发性有机物(VOCs),这些挥发性有机物也是恶臭的重要来源之一。与无机恶臭组分相比,挥发性有机物组分物化性质复杂、处理难度相对较大,在生物除臭过程中,大量挥发性有机物的存在还容易使微生物产生具有黏性的分泌物,导致填料堵塞等情况的发生。此外,挥发性有机物还是促进O3和PM2.5形成的重要前体物之一。因此,在调试运行过程中,对生物除臭设备进出口的TVOC浓度进行了定期监测,具体监测结果如图5所示。

监测结果表明,在调试运行期间,TVOC去除率整体呈现先上升后逐渐趋于相对稳定的趋势。在本项目TVOC进口浓度波动范围内,当生物除臭塔稳定运行后,TVOC去除率可超过80%,最高可达约90%,TVOC生物降解去除效果显著。当进口TVOC浓度出现较大范围波动时,TVOC去除率会出现轻微降低。

4.3臭气浓度处理效果

恶臭气体组成成分复杂,不同恶臭组分嗅阈值不同、对臭气浓度的贡献值不同。依据现行国标《HJ 1262—2022环境空气和废气臭气的测定三点比较式臭袋法》,对环境空气、无组织排放监控点空气和固定污染源废气中臭气的测定采用人工嗅辩法进行臭气浓度测定。

项目调试结束、进入稳定运行期后,请具有相关资质的第三方机构对除臭系统排放口的废气进行了多次采样检测。多次检测结果均显示除臭系统排放口臭气浓度为200~300(无量纲),远低于《恶臭污染物排放标准(征求意见稿2018试)》中规定的1000(无量纲,15m烟囱)。同时,项目地周边居民无投诉。除臭系统除臭效果显著。

5结论

城市生活垃圾中转站运营过程中,产臭工艺环节众多,恶臭扰民问题由来已久。其中,针对城市生活垃圾中转站渗滤液处理设施恶臭问题,本项目采用了两级生物滴滤法进行处理,臭气治理效果显著。

项目调试运行过程中,通过对H2S、TVOC、臭气浓度等特征指标的检测监测了除臭设备的臭气处理效果。测试结果表明,在本项目工况条件下,两级生物滴滤除臭设施稳定运行后,整体循环喷淋环境处于极端酸性环境条件(pH≈2),H2S去除率可以达到99.9%以上,TVOC去除率可超过80%,臭气浓度可降至200~300(无量纲),有效解决了恶臭污染及周边居民投诉问题。

参考文献

[1]国家统计局.2022中国统计年鉴[M].中国统计出版社,2022.

[2]方晶晶,章骅,吕凡,等.生活垃圾收运过程中恶臭暴露的健康风险评估[J].中国环境科学,2015(3):11.

[3]邹平洲,何枝贵,许岩,等.城市垃圾压缩中转站恶臭气体综合防治技术[J].环境保护科学,2018,44(6):110-115.

[4]Chai F,Li P,Li L,et al.Dispersion,olfactory effect,and health risks of VOCs and odors in a rural domestic waste transfer station[J].Envi-ronmental Research,2022,209:112879.

[5]Vilavert L,Nadal M,Figueras M,et al.Volatile organic compounds and bioaerosols in the vicinity of a municipal waste organic fraction treatment plant.Human health risks[J].Environmental science and pollution research international,2012,19(1):96-104.

[6]Zhou J,You Y,Bai Z P,et al.Health risk assessment of personal in-halation exposure to volatile organic compound in Tianjin,China[J].Science of the total Environment,2011,409(3):452-459.

[7]Estrada J M,Kraakman N,Munoz R,et al.A Comparative Analysis of Odour Treatment Technologies in Wastewater Treatment Plants[J].Environmental Science&Technology,2011,45(3):1100-1106.

[8]Talaiekhozani A,Bagheri M,Goli A,et al.An overview of principles of odor production,emission,and control methods in wastewater collec-tion and treatment systems[J].Journal of Environmental Management,2016,170:186-206.

[9]Hao W,Yan H,Yue Q,et al.Recent progress and perspectives in biotrickling filters for VOCs and odorous gases treatment[J].Journal of Environmental Management,2018,222:409-419.

[10]Qiu X,Deshusses M A.Performance of a monolith biotrickling filter treating high concentrations of H2S from mimic biogas and elemental sulfur plugging control using pigging[J].Chemosphere,2017,186:790-797.

[11]Bindra N,Dubey B,Dutta A.Technological and lifecycle assessment of organics processing odour control technologies[J].Science of The Total Environment,2015,527-528:401-412.

[12]Mudliar S,Giri B,Padoley K,et al.Bioreactors for treatment of VOCs and odours-a review[J].Journal of Environmental Management,2010,91(5):1039-1054.

[13]Alfonsin C,Lebrero R,Estrada J M,et al.Selection of odour removal technologies in wastewater treatment plants:A guideline based on Life Cycle Assessment[J].Journal of Environmental Management,2015,149:77-84.

[14]Jia T,Sun S,Zhao Q,et al.Extremely acidic condition(pH<1.0)as a novel strategy to achieve high-efficient hydrogen sulfide removal in biotrickling filter:Biomass accumulation,sulfur oxidation pathway and microbial analysis[J].Chemosphere,2022,294:133770.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/ligonglunwen/77824.html