SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要 :地质灾害是自然灾害的一种,对人民群众的正 常生活和生命财产安全造成了消极影响,我国地质灾害的 成因有很多,其中水文地质因素是重要成因之一,且水文 地质因素是可以通过调整人类行为控制的。本文以水文地 质因素对地质灾害的影响作为研究主题,分析了由水文地 质因素导致的地质灾害种类,探索出了加强节水教育、完 善治水措施、保护地质环境、制定预防措施、重视灾害救援 和发展学科教育的控制对策。

1 水文地质概述

我国经济发展经历了一个由粗放到集约型的转变,在 粗放型经济发展时期,我国农业技术和工业生产水平都比 较落后,为了尽快发展经济,追赶西方发达国家,实现民 族复兴和国家富强,我国采取了通过提升开采数量和浪费 自然资源的方式获得经济飞速发展的发展方式,在这一时 期,我国经济虽然实现了飞速的发展,但随之而来的是对 自然环境的破坏。自然环境被破坏后,一方面制约了经济 发展速度,另一方面引发了各种地质灾害,导致人民群众 的生命财产安全受到威胁。由于粗放型的经济发展方式, 导致自然环境恶化, 地震、泥石流、洪水、干旱等地质灾害 频繁发生,研究发现,上述地质灾害主要是由水文地质因 素导致的,为了保证人民群众的日常生活不受影响和实现 经济的可持续发展,我国开始了对水文地质的研究,希望 通过革新水文地质探测技术、收集并分析水文地质相关数 据,将水文地质灾害的损害降到最低。

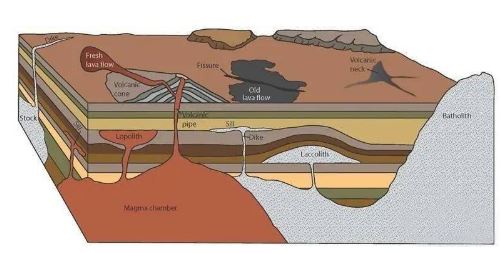

水文地质学就是研究水文地质因素与地质灾害关系的 学习。地下水是指储存在地下岩石空隙中的水,广义的地 下水概念包括所有储存在含水岩土中的水,狭义的地下水 概念为含水岩土饱水带中的水。地下水具有分布广泛、便 于开采、普遍洁净、不易污染、动态稳定、调蓄能力强等优 势,但是当地下水被过量开采或因为不合理的灌溉而次生 盐碱化后, 则会导致地面沉降、熔岩坍塌等地质灾害。

一般来说,地下水不会自动引发地质灾害,只有当地 下水受到污染或地下水被过量开采使用,地下水的正常运动规律被打破,地下水的自身物理化学性质发生变化,才 会引发一系列地址自然灾害。地下水污染主要是由工业生 产和农业生产排放污水导致的,地下水过度开采一方面是 因为我国人口众多,居民用水量比较大且工农矿业对水资 源也有很大需求,另一方面是因为缺乏节水意识,浪费水 资源的情况比较严重。

2 由水文地质因素导致的地质灾害

2.1 地面下沉

导致地面下沉的因素有自然因素和人为因素两种,自 然因素是指由于地壳运动导致地震,地震导致地面下沉 ; 人为因素是指由于人类过量开采地下水,导致地下形成了 面积巨大的孔洞,当地面承担不了地表建筑物的重量时, 便会产生地面下沉问题。地面下沉会对人们生活带来影 响。另外,有地面下沉风险的区域属于地层不稳定地带, 在进行城市建设和资源开发时,需要更多的建设投资,且 生产能力受到限制。当地面沉降灾害发生在沿海区域且地 面沉降到接近海平面时,还会导致海水倒灌,由于海水中 含有大量氯化钠,所以海水倒灌一方面会对地表建筑造成 腐蚀,导致地表建筑使用寿命缩短,甚至会导致地表建筑 出现倒塌风险 ;另一方面会导致土壤和地下水盐碱化,影 响农业生产。上海是我国最早发现区域性地面下沉的城 市,经研究,发现上海的地面下沉是由于地下水开采不合 理导致的, 自20世纪 60 年代中期开始, 我国开始压缩地下 水开采量并采取人工回灌等措施,成功控制住了上海地区 的地面下沉速度。

2.2 岩溶坍塌

岩溶坍塌是指由于地下水位变动达到一定幅度,平衡 破坏,导致上覆松散沉积物突然塌落,形成上大下小的圆 锥形塌陷坑的地质灾害。引发岩溶坍塌的地质水文因素是 巨大的水流冲刷力破坏溶洞地层结构的牢固性。我国自 60 年代开始岩溶塌陷防治工作,目前已经形成了一套比 较成熟且有效地预防为主、治理为辅的方法。岩溶坍塌的 防治关键在于掌握矿区和区域塌陷规律,利用塌陷规律对 岩溶塌陷做出科学预测。唐山市作为我国重要工业城市,在 1976 年 7 月28 日经历了 7.8级强震,震后重建的唐山市 多次出现岩溶坍塌问题,岩溶坍塌的主要人为成因是过量 开采岩溶水导致水位不断下降,最终改变了地下水动力条 件,形成了双层水位双成漏斗引发潜蚀作用。

2.3 砂土液化

砂土液化是指饱水的疏松粉、细砂土在振动作用下突 然破坏而呈现液态的现象,导致砂土液化的重要原因是地 震,地震导致地壳剧烈晃动,当震动力作用在地面上时, 会在短时间内对洗砂土和疏松粉造成破坏,进而导致砂土 出现液化态。砂土呈现液化态后会在水流的冲击变为可流 动的液态砂土,液态砂土对地表有着巨大的冲刷力度,会 对地表的地质结构造成破坏。在我国比较典型的案例是 1966 年的邢台地震,邢台地震导致地表出现大量裂缝,喷 水冒沙现象普遍,地下水平均上升两米多。砂土液化导致 古河道和河道上的村庄遭到严重破坏。

2.4 地基变形

地基变形是指地基在上部荷载的作用下,岩土体被压 缩导致变形,当地基变形量过大时,会对地表建筑产生不 可估量的损害,不仅会影响地表建筑的正常使用,还会危 及地表建筑的使用安全。地基变形的产生因素有很多,例 如水文地质因素导致砂土液化,砂土液化引起地表建筑地 基松动 ;例如由于地基软水中存在空隙水压力,空隙水压 力作用于地基土层,导致地表建筑地基不稳。地基变形多 发生于拥有较大厚度的膨胀土分布区域,据研究,拥有较 大厚度的膨胀土分布区域的地下水变化会随着季节更替 产生相应的变化,地下水在丰水期上升,在枯水期下降, 地下水位的变化导致土地胀缩, 从而影响地表, 诱发地缝, 可能导致地表建筑墙体开裂。

2.5 海水入侵

海水入侵是由于人为超量开采地下水导致水动力平衡 被破坏,进而引发海水入侵陆地,导致土壤盐泽化、旱田 面积增加,甚至逼迫村庄、工厂整体搬迁,为人类生活生 产活动造成不便。当人们过量抽取地下淡水,会导致海岸 带附近的地下水“水头”下降,当淡水“水头”低于海水“水 头”,就会导致淡水和海水之间的水动力平衡被破坏, 咸淡 水界面不断向陆地方向移动,形成海水入侵陆地的情况。 目前,海水入侵已经出现在我国辽宁、山东、河北等 9 个 省份的沿海城市,其中以辽宁和山东两省情况最为严峻。 以山东滨州为例,由于当地商家超量开采地下水、滥用地 下水,滨州地下已经形成了一个巨大的“漏斗”,再加上全 球变暖导致海平面升高,海水入侵问题不仅是自然科学问 题,还是一个与社会经济发展密切相关的问题。

3 控制由水文地质因素导致的地质灾害的措施

3.1 加强节水教育

我国人口众多,居民用水的主要来源是地下水,再加 上工业、农业、矿业生产用水,导致我国地下水资源长期 处于“不够用”的情况,在这一背景下,超量开采地下水现 象层出不穷。所谓治超先治本,源头是关键,控制由水文 地质因素导致的地质灾害,首先要开展节水教育,从源头 上减少水资源需求量, 抑制超量开采地下水的现象。首先, 学校作为重要的教育场所,需要将节水教育纳入日常教学 任务,一方面,学校定期开展节水主题的学生活动,例如 开展“节约用水,人人有责”主题征文、演讲、手抄报评比 等活动,让学生在参与活动的过程中明确我国水资源紧缺 的现实,树立节约用水的意识,探索在日常生活中节约用 水的具体措施。其次,媒体作为传播咨询、引导大众的重 要媒介,应该通过开展“节水”主题活动和播放“节水”主 题公益广告的方式,宣传节水理念,呼吁社会公众加入节 水工作队伍中。随着新媒体的崛起,媒体工作者要及时将 节水宣传工作转移到新媒体阵地,例如在抖音、快手、微 博等新媒体平台中投放“节水”主题公益广告。最后, 工业、 农业生产不仅存在浪费水资源的问题,还存在污染水资源 的问题,政府要加强监管力度,提高监管硬度,减少水资 源浪费和污染情况。我国很早就开始对工业水污染的整治 工作,截至目前,已经取得了显著的成效,废水排放问题 得到有效抑制,但是随着近年来农业、畜牧业用水量的增 多,农业、畜牧业水污染问题还没有得到妥善的解决,政 府应该转移工作重心, 整治农业废水污染问题。

3.2 制定预防措施

目前,我国已经形成了比较成熟的预防为主、治理为 辅的地质灾害防治措施,由于我国幅员辽阔且地质类型复 杂多样,所以对于大量频繁出现地质灾害的地理区域,必 须将地质灾害类型、特点、发生频率、灾害规模等与当地 水文地质情况结合起来,制定科学可行的应急预防方案。 首先,应该建立严格的监测管理制度,一方面要对当地水 文地质状况展开全方位、不间断监测控制,可以利用远程 监控技术、大数据技术、云计算技术等信息技术实现这一 目标 ;另一方面要实现水文地质变化提前预警,即当监测 到当地水文地质变化状况突破“红线”时,监测系统应该 自动报警,提醒工作人员及时处理。其次,明确监测责任, 建立精准追责机制,约束工作人员行为,提升监测人员责 任意识,当监测到地下水污染问题时,无论问题大小,工 作人员都要给出科学合理的处理措施并及时控制地下水 污染问题。最后,加强“预防为主,治理为辅”防治理念宣传,令预防工作的重要性深入人心,提升公众对地质灾害 预防工作的认识,实现群众监督,推动地质灾害预防工作 的有序开展。

3.3 保护地质环境

首先,确保地表植被覆盖面积达到一定标准,推动植 树造林工作开展。地表植被能对地表起到有效的保护作 用,例如当出现大规模、高强度降雨天气,地表植被可以 减少雨水对地表的冲刷,减轻地表构造受到的伤害,从而 避免出现严重的水土流失问题。水土流失是地质构造变动 的表现之一,会造成地下水动态平衡被破坏,进而导致地 质灾害。其次,明令禁止工业生产和农业生产中的污水排 放,工业生产中产生的污水一般存在重金属超标、有毒化 学物质超标等问题,农业生产中的污水一般存在氮、磷等 营养物质超标、有机物超标等问题,污水渗透到地下,会 对地下水造成污染,所以污水必须要先处理再排放或者做 到循环使用。最后,重视对水文地质状况的监测,大型工 程项目建设会对水文地质造成影响,所以在大型工程项目 建设之前,相关工作人员要对该项目对项目所在地及周边 区域水文地质的影响进行预测勘察,根据预测勘察结果调 整项目建设内容,若项目建设对水文地质影响比较大,则 应该及时叫停项目,防止水文地质出现变动,为人民群众 财产生命安全和我国环境保护工作带来威胁。

3.4 完善治水措施

对于水资源保护工作来说,完善治水措施是治理工 作,对于地质灾害防治工作来说,完善治水措施则属于预 防工作,目前我国已经出台了多个相关政策文件指导水体 治理工作, 且取得了显著的成效, 以“五水共治”为例,“五 水共治”是指治污水、防洪水、排涝水、促保水和抓节水五 项工作同步开展的治水战略,“污水共治”的理论基础是治 水不能只看到污染物,如果将治水工作简单理解为排除水 体中的污染物的工作,则水会久治不清甚至越治越污,水 污染的背后是人类的生活生产活动,只有对人的不良行为 进行有效约束,才能实现治本的目的。“五水共治”自2014 年在浙江省首次实施,取得了显著的治水成果。随着科学 技术的发展,水污染治理工作的纯技术性难题很少,现阶 段的治水重点是改变人们的思想,需要利用法律、经济等 多种手段,重塑人类价值观,改变人类行为,破除“一边治 理,一边污染”的现状。目前,我国高度重视治水工作,各 地区根据当地水资源情况制定了有针对性的治水策略,例 如山东省坚持系统治理观念,除了工业废水和农业废水, 当出现降雨天气,雨水会裹挟地表垃圾汇入河水,也会导 致水污染,所以山东省创新性提出了岸上和岸下一起治的 治水对策,不仅要对河流中的垃圾进行打捞处理,还重视地面垃圾清理工作。

3.5 重视灾害救援

地质灾害和水文地质因素是相互影响的关系,水文地 质变化可能导致地质灾害,地质灾害也会对水文地质造成 二次破坏,所以除了要加强地质灾害预防工作,还要重视 灾后救援工作,将地质灾害的影响降到最低。首先,应该 出台法律法规和地方政策指导地质灾害救援工作,我国自 1988 年起就开始了地质灾害防治法律的建设,陆续出台了 《地质灾害防治管理办法》《地质灾害防治条例》《水土保持 工作条例》等文件,有效规范约束了地质灾害救援工作的 有序开展。其次,各地组建地质灾害专业救援队伍,目前 我国地质灾害应急救援队伍包括专业应急防治和救灾队 伍、武警部队、村镇志愿者等,当地质灾害发生时,救援 设备、交通设施和通讯设施等第一时间到位,救援人员要 及时赶赴现场开展救援,根据地质灾害类型采取相应的救 援方案 ;地质灾害尚未发生时,定期开展地质灾害紧急救 援培训和演练,提升救灾人员的应急水平。最后,发展地 质灾害应急救援技术,目前,我国已经建成了地质灾害应 急信息平台、地质灾害应急网络、地质灾害信息系统和远 程视频会商系统,为地质灾害应急救援队伍配备了卫星电 话、无人驾驶飞机、三维扫描仪等救灾装备,科学技术的 参与有效提高了救灾效率和降低了救灾难度。

3.6 发展学科教育

发展水文地质学教育能为地质灾害防治提供专业人 才支持和科学理论保障。首先,高校加强水文地质学科建 设,及时更新教学资源, 提升教学内容的先进性和科学性; 积极组织校外实践活动,提升学科教学的实践性,培养既 具有专业知识又具有实践能力的高质量人才,为我国地质 灾害防治工作的高质量开展保驾护航 ;其次,加强经济发 达地区和经济落后地区、国内外专业人才的交流,定期组 织水文地质调查研讨会,强化水工环地质与技术方法的融 合,整合资源,形成合力,提升地质灾害防治工作的时代 性和科学性。

4 结语

由水文地质因素导致的地质灾害主要由地面下沉、熔 岩坍塌、砂土液化、地基变形和海水入侵五种,这五种地 质灾害均会影响人民群众的正常生活,带来安全隐患。相 关人员要强化环境保护意识,重视环境保护工作,适度开 发地下水资源,合理利用地下水资源,令地下水资源维持 平衡稳定状态, 减少地质灾害的发生。

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/ligonglunwen/68426.html