SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要 :苗儿山矿田七里坪地区位于扬子地块与华南褶皱系 过渡带的江南台隆西段,豆乍山岩体周边。区内历经多次构造 运动,断裂构造十分发育,具有多期次活动的特点,主要的含 矿构造为F11 及F12 断裂带,带内充填物成份复杂,围岩蚀变发 育。运用多种技术手段(伽玛能谱测量—210Po 测量—分量化探测 量— 可控源音频大地电磁测深测量—地表轻型山地工程揭露— 岩矿测试分析) 相组合,大致查明了伽玛能谱、210Po 的异常分布 特征,对地表及深部成矿条件进行了有效分析,推测隐伏断裂, 揭示含矿构造往深部延伸稳定, 总结了预测要素和找矿标志, 进 行综合成矿潜力分析, 认为研究区成矿潜力较大, 可进一步开展找矿勘查工作。

1 前言

七里坪地区地理位置处在广西壮族自治区资源县瓜里乡, 交通较为便利,可经公路到达桂林市,桂林市到全国各地交通 方式全面。研究区位于越城岭西侧的苗儿山中段。区内海拔自 740m 至 1824m,属于中低山区,地形切割较为强烈,植被发育, 基岩裸露较差。亚热带潮湿气候,阴雾多雨,气温较低,年最高 气温 39℃,最低气温 -4℃,平均气温 15℃左右 ;3 月至 7 月为雨 季,8 月至 11 月为枯水期, 12 月至次年2 月为冰封期。

60 余年来,在苗儿山—越城岭地区进行了多种手段的地质 调查工作, 随着找矿工作的深入和工作方法的拓展, 提高了区内 岩性、构造、蚀变以及物化探异常特征的认识。近年来苗儿山地 区开展了一系列勘查工作, 揭露到一些有用的找矿线索, 并发现 了一些矿床和矿点, 随着区域性矿产需求的不断提高, 矿产勘查 工作越来越重要, 但是在七里坪地区开展研究工作相对较少, 有 必要继续开展相关研究工作, 对成矿条件进行分析。

学者对苗儿山矿田的构造、地球化学、矿床成因、成岩成矿 年代学等开展一定的研究工作, 取得了一定的认识。通过收集前 人大量的地质报告、文献和区域地质图件的基础上, 采用伽玛能 谱测量、210Po 测量、分量化探测量、可控源音频大地电磁测深测 量、地表轻型山地工程揭露、岩矿测试分析等工作,对研究区内 岩性、蚀变、构造及矿化情况进行综合分析,评价本区综合成矿 潜力分析, 归纳七里坪地区的成矿地质特征, 为区内矿产勘查和 开发利用提供重要支撑。

2 区域地质背景

研究区大地构造位置位于扬子地块与华南褶皱系过渡带的 江南台隆西段。苗儿山复式岩体周边地层有元古界丹洲群、震旦 系、寒武系、奥陶系、志留系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、 白垩系和第四系等。在苗儿山和越城岭岩体间发育白垩纪红盆。 区内有晋宁期、加里东晚期—海西早期、印支期以及燕山期花岗 岩的岩浆岩出露。

苗儿山 -越城岭地区铀及多金属矿产较丰富,已发现多个铀 矿床,以产于花岗岩体内受断裂及其蚀变带控制的硅质脉型和 蚀变碎裂岩型铀矿床为主,还有一部分产于岩体外接触带沉积 变质岩区内的碳硅泥岩型矿床。苗儿山岩体西侧内外接触带为 W、Sn、Pb、Cu 多金属成矿带,呈南北向展布,主要为接触交代 型热液W、Sn、Pb、Cu矿化。越城岭岩体主体东南侧内外接触带 为W、Sn 多金属成矿带,主要为接触交代型、热液型W、Sn矿化 并伴生Mo、Bi、Sb 等 ;西侧的片麻状花岗岩及其岩体外接触带 为以Nb、Ta 为主的多金属成矿带,呈NNE 向展布,矿化产于钠 长石化伟晶岩中。沿多金属成矿带发现了一批的钨、锡矿床,还 有少量金矿床和稀有金属矿床发现。

3 矿床地质特征

研究区处于苗儿山花岗岩穹窿中段豆乍山岩岩体周边,定 位于双瓜断裂、天金断裂和香草坪断裂三条区域性断裂带的西 南部。区内大面积出露印支期、燕山期花岗岩,西南和东南端出 露新元古界—古元古界浅变质岩系。豆乍山岩体周边发育了一 系列的NE 和NNE 向构造,这些构造受同一构造应力场作用形 成,主构造旁发育大量次级构造,形成含矿构造体系。研究区主 要出露F11 和F12 构造带,这些断裂带组之间次级断裂极为发育, 且具有多期次活动的特点, 带内充填物成份复杂, 两侧围岩蚀变 发育。按其展布方向主要有NNE、NE、近 SN 和近EW 向四组构 造组成本地区构造的基本格架,其中NNE 和NE 向两组构造尤 为发育, 是主导型构造, 也是本区的主要控矿含矿构造。

研究区地层出露较少,主要位于南部,包括前震旦系丹洲群 (Pt3D)、震旦系上统老堡组(Z2l) 和陡山沱组(Z2d) 以及震旦系 下统黎家坡组(Z1l)、富禄组(Z1f)、长安组(Z1c)。前震旦系丹 州群(Pt3D)(湖南称板溪群) 区内出露面积小,约占地层出露面 积的 6%。丹洲群为一套火山复理石建造,分为上、下两个组,分布于花岗岩穹窿核部边缘, 岩性主要为灰绿色变质粉砂岩、砂质 页岩夹片状千枚岩、白云质杂带千枚岩。原岩为粉砂质板岩、含 粉砂质板岩等, 受岩体侵入和韧性剪切带的影响变质为角岩、斑 点板岩、片理化千枚岩。震旦系老堡组(Z2l) 位于研究区西南角, 岩性主要为灰黑色厚层状硅质岩和石英岩, 属区内富铀地层。陡 山沱组(Z2d) 位于研究区南部,呈狭长条带状分布, 出露面积 少。岩性以深色浅海相碳质页岩、碳质泥灰岩为主夹硅质层及燧 石团块,含磷、锰、硅质结核。黎家坡组(Z1l) 与下伏富禄组呈 整合接触。为灰—灰绿色冰碛砾质砂岩、冰碛含砾砂质泥岩。砾 石成分以石英、板岩、砂岩为主,见少量长石砾及硅质砾石。砾 石大小不一,砾径 0.2 ~ 5cm 不等,无分选,磨圆度较差,呈次 圆状—次棱角状—棱角状。无定向排列, 含量 2% ~ 6%, 最高达 24%。为冰水沉积。厚度:2 ~ 491m。在研究区南部,上部与陡 山沱组 (Z2d) 呈整合接触关系,局部与香草坪岩体呈侵入接触, 侵入接触界线附近, 常角岩化。

富禄组(Z1f) 与下伏长安组呈整合接触。为一套灰绿、深灰 色厚至中厚层状砂质板岩、绢云母板岩、含硅质板岩、碳质板岩、 浅变质长石石英杂砂岩、浅变质石英砂岩等。顶部为灰色—灰绿 色薄— 中厚层状含硅质板岩、灰黑色中厚层状含碳质板岩、灰 色厚层状绢云板岩、含锰白云岩,水平层理、条带发育。上部夹 少量灰绿色厚层状浅变质含砾杂砂岩。底部夹灰黑色中厚至薄 层状含铁页岩、磁铁石英岩及含磁铁矿绢云母板岩 1~4 层,单层 厚 1~2m,风化呈红褐色赤铁矿层。含砾岩石中砾石含量 3% 左 右。以泥质岩为主, 少量砂岩、石英等。大小 3~20mm。呈棱角— 次圆状。厚度:80~258m。长安组(Z1c) 与下伏丹洲群呈整合接 触。岩性以灰—灰绿色含砾长石石英砂岩、含砾粉砂岩、泥质砂 岩为主。巨厚层状构造,无微层理。受岩体热接触变质的影响, 变质为角岩、斑点状含砾板岩等。砾石石含量一般 3%~10%,大 小 0.2~2.5cm,分选性较差,呈次棱角状— 次圆状,不规则排列。 砾石成分为板岩、砂岩、石英等及少量硅质岩、花岗岩砾石等。 厚度:129~546m。寒武系边溪组(Єb) 位于七里坪地段西南角, 出露较少,约占该地段地层出露面积的 3%,上部为灰绿色变质 砂岩夹千枚岩,下部为深灰色碳质板岩、砂质板岩。厚度:965- 1095m。清溪组(Єq) 位于七里坪地段西南角, 约占该地段地层出 露面积的 30%,岩性为深灰色中薄层状灰岩或灰至深灰色薄层 状白云质灰岩,有时含泥质和砂质页岩 ; 深黑碳质板岩夹变质砂 岩、硅质岩互层。厚度:320~716m。

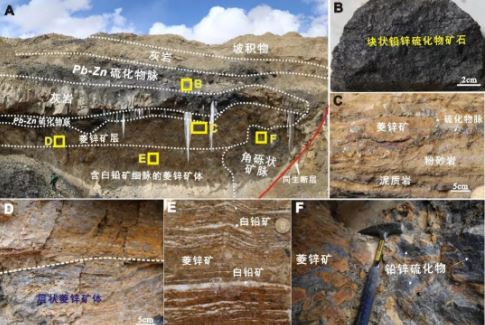

4 蚀变特征

研究区内围岩蚀变发育,蚀变类型较丰富,与成矿关系密切 的蚀变为钾长石化、黄铁矿化、赤铁矿化、硅化(黑色、红色硅 质脉) 和紫黑色萤石化, 蚀变叠加对矿化更为重要。

硅化是区内最常见蚀变,见于构造带中心部位,三种产出形式分别为:一是呈脉状或网状沿岩石裂隙分布;二是成为石英 碎屑的次生加大边;三是交代围岩的长石、石英、碳酸盐矿物等。 钾长石化分布于 NNE 向断裂带两侧,呈独立的蚀变体产出,交 代后的岩石中钾长石含量增加, 石英减少, 黑云母多被白云母交 代。蚀变后岩石孔隙增多提供有利成矿条件。绿泥石化多分布 于围岩中, 也见有与矿化关系密切的绿泥石产出。水云母化呈面 型和线型分布,颜色为黄绿色,呈片状分布。碳酸盐岩化蚀变表 现为方解石脉,分布于构造的内部,呈白色或肉红色,地表不易 见到, 多见于钻孔中。七里坪地区的方解石脉体表现为单脉体或 细脉体,呈白色,分布于岩石裂隙中。赤铁矿化在含矿构造与碎 裂花岗岩中均有分布, 按照赤铁矿形态分为两种, 一种是呈浸染 状分布在岩石裂隙或石英脉种,另一种呈脉状与矿化关系密切。 黄铁矿化呈微细脉状,与赤铁矿化、绿泥石化共生,多伴生石英 脉、硅质脉产出。

5 矿石特征

矿石中主要铀矿物为沥青铀矿、铀黑、硅钙铀矿、钙铀云母 及铜铀云母等。伴生的金属矿物简单,主要有赤铁矿、黄铁矿、 褐铁矿和少量辉锑矿。脉石矿物主要为石英、微晶石英(玉髓)、 长石、水云母、绢云母、绿泥石、少量方解石、萤石。对矿石中 的元素进行分析发现 SiO2、Fe2O3 含 量 偏 高, FeO 和 TiO2 含量 低。矿石中 ACNK 值在 3.20 ~ 5.50 之间,远远大于豆乍山岩体 的 ACNK 值(1.11),说明构造在形成过程中硅质热液交代了花 岗岩中的大部分 K、Na 元素。Fe3+ /Fe2+ 的值在 0.56 ~ 6.35 之间, 高于豆乍山岩体 Fe3+ /Fe2+ 值(0.37),矿石中 Fe3+ /Fe2+ 的值与 U 含量呈正相关关系,显示出构造在热液蚀变以及成矿过程中经 历过氧化的过程, 这也是铀成矿关键的一环。

铀矿物主要有沥青铀矿、铀石和硅钙有矿等,前两种为原生 铀矿物, 两者区别不是很大, 较难区分, 硅钙有矿为次生铀矿物, 颜色鲜艳长呈鸡蛋黄色, 可以明显区分于沥青铀矿和铀石。沥青 铀矿是研究区最为主要的原生铀矿物,呈黑色、褐黑色,沥青光 泽,表面风化后呈黑色或灰黑色,沥青或树脂光泽,无解理、贝 壳状断口,胶状结构,块状构造,常见裂纹, 以细脉或细脉浸染 状形式分布于构造角砾岩、花岗碎裂岩中,且与石英脉、黄铁矿 脉、方解石脉共生。铀黑呈黑色或灰黑色,呈团块状分布于碎裂 花岗岩的裂隙间或与黄铁矿、钾长石等共生, 主要见于矿体氧化 带和氧化 - 还原过渡带。硅钙铀矿呈黄色或浅黄色、土状光泽、 发极弱的黄绿色荧光。晶体呈针状、毛发状,结晶差者为粉末 状,集合体呈毛发状、放射束状等,半透明,性脆易碎。多赋存 于构造氧化带中的矿石空洞和裂隙中, 常和赤铁矿共生, 具有原 生沥青铀矿受地表水、地下水的水解作用, 就地氧化的特点。

矿物共生组合类型以铀— 赤铁矿型和铀— 黄铁矿型为主, 还见有铀— 萤石型、铀—玉髓型、铀—方解石型等。铀— 赤铁矿型 :主要呈浸染状或细脉状见于碎裂花岗岩中,长呈细脉沿着 长石、石英等脉石矿物裂隙间鲜红色发育,铀矿化与赤铁矿关 系密切,可见于本区F105 构造带中。铀—萤石型 :主要呈脉状分 布于蚀变花岗碎裂岩及碎裂花岗岩中,紫黑色萤石与铀矿化关 系密切该类型在本区F200 次级构造中常见,可见于F200-1、F200-6 和 F200-7 构造带。铀—黄铁矿型 :主要分脉状和浸染状两种, 呈胶状 或浸染状的黄铁矿与铀矿化关系密切,为本区最常见矿化类型, 该类型可见于本区F200-4 构造带中。铀—玉髓型 :主要见于碎裂 花岗岩中, 玉髓颜色呈红色或灰色。铀—方解石型 :白色或粉红 色方解石与铀矿物共生, 粉末状或白色片状与成矿关系不大。

6 成矿潜力分析

为了达到缩小目标范围、逐步定位的找矿目的,开展210Po 测量、分量化探剖面测量及物性参数测量工作, 查证铀矿体(群) 在平面上的大致位置、深度及规模,为探矿工程(槽探、剥土) 提供设计依据。分量化探测量可以结合210Po 测量结果,在一定 程度上对圈定找矿靶区和预测隐伏矿体具有一定的效果。

210Po 异常含量平面等值线图显示测区范围内 210Po 异常规模 相对较小,成零星块状分布,但异常形态与区内构造走向形态 相同,呈北北东分布。210Po 异常晕相比 U 含量异常晕在构造上 体现了较好的延伸, 主要特征为① 210Po 异常与构造出露位置吻 合度较高, 异常晕沿构造延伸连续性好 ;② 210Po 异常晕在研究 区北部附近呈现高场—异常场, 异常呈团状、条带状分布, 说明 此断裂存在一定的铀矿化 ;③研究区中部见有北北东向的 210Po 异常晕分布,异常呈现偏高场—高场的条带状宽缓分布,构造 关系密切, 说明本地段断裂发育, 构造深部存在较好的铀矿化 ; ④其余地方见有零星异常分布,为小规模铀矿化或干扰影响 所致。

为了了解本区内岩石电性特征,对工作区内主要 5类岩石做 了电阻率测试, 岩石电阻率从高到低依次是中粗粒花岗岩、中细 粒花岗岩、硅化蚀变岩、赤铁矿化蚀变岩、砂质板岩。归纳总结 可以得出,震旦系地层中岩石电阻率较低,呈现低阻,电阻率变 化范围不大,与花岗岩电阻率差别较大 ;中粗粒花岗岩和中细 粒花岗岩电阻率是本地区最大的岩石, 表现为高阻特征, 但是两 者之间电阻率差别不是很明显 ;不同蚀变花岗岩的电阻率存在 较大的差异, 表现为中高阻特征, 且与正常花岗岩电阻率差别较 大。综上可知, 利用岩石电阻率的差异可大致区分沉积岩与花岗 岩体的接触部位, 可有效地划分花岗岩中构造破碎带。

七里坪地区U-W-Sb 往往在异常处能够形成套和,如分量化 探异常晕圈所在位置,W 和 Sb 的含量也都非常高,而W、Sb 分 别为高温和低温指示元素,这种叠合关系对指示深部存在盲矿体具有重要意义。伽玛能谱是铀矿找矿工作中的一种基本物探 手段,该方法测量研究区内 eU、eTh、K含量,确定它们在研究 区的分布规律。通过测量研究区内各类地质体岩石的含铀性, 来 寻找地表放射性异常或铀矿化地段。通过本方法在重点研究区 的应用, 在本区发现异常点多处, 结合其他物化探异常对研究区 铀矿资源进行了有效评价。

综上认为,区内的氡及其子体测量(主要为 210Po 测量) 成果 可直接指示韧-脆性剪切构造带及铀矿体存在,这一方法对成 矿元素的指示具有较好的效果。在矿化范围内, 其异常晕圈连续 性好,具有一定规模,场级完整,变化梯度小,呈条带状和大面 积不规则分布。氡浓度稳定,不受气候和测量时间影响,且测量 值随深度的加大而增高, 在统一测量条件下, 各种方法的测量结 果吻合性较好。210Po 测量可以较好的反应构造带深部的矿化信 息,该方法在花岗岩型铀矿找矿中能发挥较好的作用, 适用于区 域矿产评价和找矿工作。开展远景调查中氡及其子体的测量行 之有效的方法, 应推广开发和利用。

7 结论

苗儿山—摩天岭地区多金属矿产丰富,成矿条件有利,通过 地面物化探测量和地质填图等工作, 结合钻探揭露, 对区内金属 矿产成矿地质条件进行评价, 进行综合找矿潜力分析, 为区域多 金属矿产勘查和利用提供保障。七里坪地区矿化由具有正常成 矿元素克拉克值本底的地层风化、剥蚀沉积为中等含量的地层, 经过岩体的多次改造和自变质,进而转化为富成矿元素花岗岩 体。花岗岩体经构造和热液蚀变作用,进一步的富集。在构造 - 热液蚀变带的基础上再经过含黄铁矿、赤铁矿的微晶石英脉和 紫黑色萤石脉的脉体活动, 使成矿元素进一步的富集成矿。

根据研究区的成矿模式及成矿规律,区内找矿方向为硅质 脉型, 叠加碎裂蚀变岩型。综合收集前任资料和研究成果进行分 析归纳,通过实测的区内地质、物化探测量成果,结合地表工程 揭露到的矿化线索,在室内通过已有的地质图件进行分析投图, 综合整理研究后圈定可供下一步工作的成矿有利地段。综合分 析认为,研究区的成矿地质条件较为优越,成矿物质来源丰富, 成矿构造较发育, 物化探综合晕圈与断裂吻合度较好, 热液蚀变 分布广泛,有明显的地表矿化显示,可进一步开展找矿勘查工 作。

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/ligonglunwen/66163.html