SCI论文(www.lunwensci.com)

摘要 :针对卧式电解加工机床导电轴在加工中出现发热严重 、 易烧蚀等问题, 提出导电滑环和碳刷两种引电结构, 利用软件对两 种结构进行多物理场温度仿真, 得到约束工况下导电轴温度分布规律, 确定了一种基于碳刷引电方式的导电轴结构 。通过建立基 于 SVM 和多项式算法的温度数学模型, 求解出监测点温度在约束条件下的最优解, 分析工作电流 、环境温度和电解液温度的影响 水平, 结果表明: 工作电流对导电轴温度的影响水平最大, 电解液温度对导电轴温度的影响水平最小 。在主轴箱内设置降温结构, 促进流场循环, 降低导电轴温升 。将主轴箱结构应用于卧式电解加工机床, 开展性能测试试验, 整个加工过程机床运行平稳, 试 验工件的成型精度可达±0. 14 mm, 表面粗糙度可达 0.8 μm, 满足实际需求, 验证了导电轴结构的可靠性, 为工程实践提供了理论 研究方法。

关键词 :导电轴,温度场仿真,碳刷引电,SVM,多项式算法

Structure Design of Conductive Shaft of Horizontal ECM Machine Tool

Zheng Yaze, Tang Lin, Liu Shiying, Zhou Jiakai

(School of Mechatronic Engineering, Xi´an Technological University, Xi´an 710021. China)

Abstract: In view of the problems of serious heating and easy ablation of the conductive shaft of the horizontal ECM machine tool in processing, two conductive modes were proposed: conductive slip ring and carbon brush. The temperature simulation of the two structures was carried out by using the simulation software. The temperature distribution law of the conductive shaft under constrained conditions was obtained. A conductive shaft structure based on the carbon brush was determined . By establishing a temperature mathematical model based on SVM and polynomial algorithm, the optimal solution of the temperature at the monitoring point under the constraint conditions was solved . And the influence levels of working current, ambient temperature and electrolyte temperature were analyzed . The results show that the influence level of current on the temperature of conductive shaft is the largest, and the influence level of electrolyte temperature on the temperature of conductive shaft is the smallest. A cooling structure is arranged in the spindle box to promote the circulation of the flow field and reduce the temperature rise of the conductive shaft. The spindle box structure is applied to the horizontal ECM machine tool, and the performance test is carried out. The whole machining process is smooth, the forming accuracy of the test workpiece can reach ±0. 14 mm, and the surface roughness can reach 0.8 μm. It meets the actual needs,verifies the reliability of the conductive shaft structure,and provides a theoretical research method for engineering practice.

Key words: conductive shaft; temperature field simulation; carbon brush power on mode; SVM; polynomial algorithm

引言

电解加工机床的性能直接决定电解加工工艺在实际 生产应用中的效果, 尤其在加工间隙小 、加工时间长、 工作电流大 、电解液流速高条件下, 对机床系统稳定性 和可靠性都提出极高的要求[1]。

大量学者针对电解加工机床进行相关研究, 文献[2- 3]将自动化的理念应用到电解加工机床, 提高了加工效 率和加工精度, 并成功应用到生产实践中 。文献[4]设计 了可借助磁力驱动的小型电解加工机床, 避免了长传动 链的出现, 极大地推动了电解加工技术的应用 。文献[5] 成功研制出 5 轴电化学加工机床, 这些机床的可靠性和稳定性得到了一定的提高, 文献[6-9]对卧式电解加工机 床进行模态分析 、力学特性分析等研究, 显著提高了机 床的刚性 。此外, 文献[10- 12]提出电解加工机床将朝着 智能化和高精度方向发展。

文献[13]设计了电解加工机床的密封装置, 实现了 机床的精准定位和可靠密封 。文献[14- 15]针对引电装 置, 提出了创新见解, 解决了不同工况下的引电难题 。 文献[16]通过建立热电耦合模型, 得到电流和环境温度 对导电轴温度场以及热变形的影响规律, 验证了该导电 轴能够满足实际加工需求。

导电轴是卧式电解加工机床的核心部件, 导电轴轴体在工作中会产生大量的热, 结构发生严重变形, 易出 现烧蚀等情况 。文中对卧式电解加工机床导电轴的温度 场进行研究, 建立温度数学模型, 求解变量的影响因子, 开展相应实验进行验证。

1 导电轴结构

导电轴结构设计采用工程系统化的思路, 从导电轴 的功能要求出发, 通过分析电解加工技术过程, 寻找导 电轴结构设计途径。

1.1 驱动系统

驱动系统可分为 3 类: 气动 、液动和电动 。气体驱 动能够输出较大的推力, 工作适应性好, 要有相应的空 气弹簧装置配套使用, 工作速度稳定性极差, 产生噪声; 液动输出推力较大, 工作平稳, 抗干扰能力强, 易于实 现旋转运动和往复运动, 但其结构比较笨重, 加工制造 和配合装配要求高; 电动传输的信号具有速度快 、灵敏 度高等特点, 安装方便简单, 但仅适用于防爆要求不高 的场所 。基于系统复杂性和抗干扰性的考虑, 选择电动 机作为导电轴结构直线以及旋转进给运动的驱动系统。

交流伺服机具有工作稳定可靠 、响应速度快等特点, 但受环境影响大, 供电方式也较复杂 。直流伺服机具有 调速范围宽 、力矩稳定等特点 。但也面临着结构复杂, 维护不便等缺点导电轴结构应用于卧式电解加工机床, 对电解加工的加工效率 、零件精度和工作可靠性等要求 较高, 选择直流伺服机作为驱动系统。

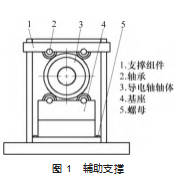

1.2 辅助支撑

导电轴轴体会随驱动系统做直线以及旋转运动, 辅助支撑结构与导电轴轴体之间的摩擦损耗越小越好, 旋转式支 撑 结 构 如 图 1 所 示,主要由支撑组件 、轴承和基座构成, 支撑组件由上支撑横杆以及两侧支撑拉杆组成, 保证了结构的稳 定性, 使用螺栓 、螺母以及垫片等结构进行连接, 可实 现导电轴轴体的精准定位, 且整体结构便于拆卸检修。

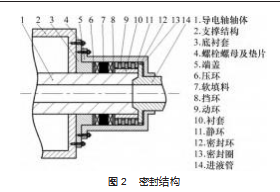

1.3 密封结构

采用机械密封与软填料密封结合使用的方式对主轴 箱与电解液进液管连接处进行密封, 密封结构原理如图 2 所示 。机械密封为一级密封, 主要由带切口的动环与 静环组成, 完成对导电轴结构旋转运动的密封; 二级密 封为软填料密封, 在导电轴轴体回转的过程中, 软填料 会利用自身的可塑性, 使其与导电轴轴体保持相对静止, 极大减小了轴体的磨损, 选择有机高分子硅脂 、合成纤 维混合形成的物质作为软填料的材料, 可满足实际生产 应用。

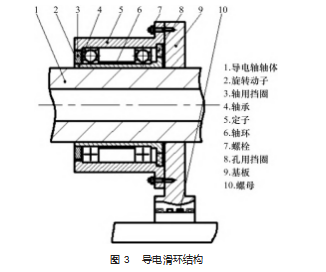

1.4 引电方式

引电方式中, 导电带对扭转运动有很大的局限性; 温升使水银容易蒸发, 对人体产生危害 。导电滑环结构 如图 3 所示, 导电滑环的定子设计为环形结构, 定子与 旋转动子之间用滚动轴承进行连接, 旋转动子与导电轴 轴体接触, 一端用轴用挡圈对轴承进行固定, 另一端则 借助孔用挡圈进行密封, 且旋转动子靠近孔用挡圈处设 置成阶梯状, 方便对轴承的定位和固定 。定子和旋转动 子分别加入通电线圈及电刷, 旋转动子借助电场力实现 绕导电轴轴体的旋转及轴向的进给, 提高了旋转动子的 承载能力和旋转精度, 避免了轴向跳动。

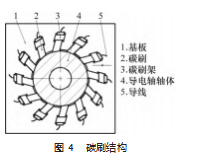

碳 刷 结 构 如 图 4 所示, 碳刷靠自身的弹力和碳刷架的作用力固定在基板上, 一端与导线进行连接, 另一端与轴体相连, 碳刷与导电轴轴体接触周围形成一层均匀稳定的氧化层薄膜,优化了导电性能, 能量损耗较小 。基板和导电铜排之间 用螺栓螺母结构进行连接, 该装置可以改变基板和碳刷 的量, 体现出较高的柔性。

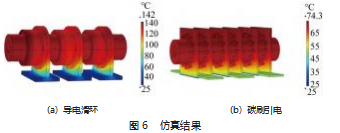

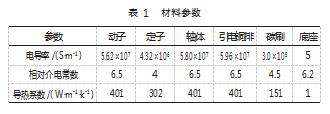

对两种引电结构进行建模, 如图 5 所示, 导电滑环模型主要由导电轴轴体 、旋转动子 、轴承 、定子和底座 支撑构成, 碳刷引电模型的主要由引电铜排 、碳刷 、导 电轴轴体 、基板等构成。对上述两种模型进行仿真模拟, 约束不同域的材料 属性, 旋转动子、导电轴轴体、引电铜排、基板的材料均 为铜, 底座的材料为大理石, 具体参数设置如表 1 所示。温度场仿真所需的其他参数, 例如恒压热容 、密度 等均来源于材料库, 设置工作电流为 10 000 A, 对流热 通量选项中环境温度为 25 ℃, 对不同域连接处做网格细 分处理, 以提高计算效率和准确性, 导电轴稳态温度场 仿真结果如图 6 所示 。图 6 (a) 所示为导电滑环温度仿 真, 最高温度为 142 ℃左右, 出现在导电轴轴体上, 最 低温度出现在底座附近; 图 6 (b) 所示为碳刷引电方式 的温度仿真, 最高温度为 75 ℃左右, 出现在导电轴轴体 以及靠近基板顶部的位置, 最低温度同样出现在底座附 近 。出现这种情况的原因是, 电流在导电轴轴体发生汇 流, 电流密度极高, 轴体温升显著, 碳刷引电方式中, 引电铜排上的电流会流经基板, 使基板温度升高, 而底 座的材料为大理石, 导致其温升不显著 。导电轴温度较 高会导致局部电解液达到了沸点, 影响电解液的电导率、 电流效率等性能, 严重时会使加工被迫中止, 故选择碳 刷作为导电轴的引电方式。

1.5 整体结构

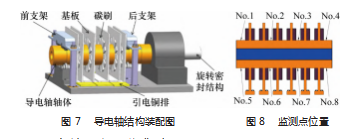

导电轴结构主要由碳刷引电装置 、密封装置 、辅助 支撑和导电轴轴体等构成, 装配关系如图 7 所示, 导电 轴结构的绝缘性以及抗干扰性良好。

2 导电轴温度数学模型

建立导电轴结构的温度数学模型, 在导电轴轴体仿 真温度最高处设置监测点, 如图 8 所示, 这些监测点主 要分布在轴体表面。

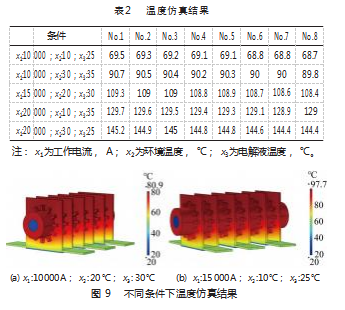

研究不同参数下的温度场分布规律, 导电轴轴体内 部与电解液接触, 相关参数设置为: 密度 1 110 kg/m3. 动力粘度为 7. 193 8×10-4. 速度为 5 m/s, 通过雷诺数判 断流体模块为湍流 。 电解液的相关参数: 电导率为 21.4 S/m, 相对介电常数为 80 。部分温度仿真结果如表 2 和图 9 所示。

2.1 SVM 温度模型

线性可分 SVM 原理: 在样本变量形成的定义域内找 到一个平面或超平面, 使得样本数据尽可能分开, 同时 要满足两类样本数据之间分类面的距离为最大值, 最终 达到监测点温度分类的目的。

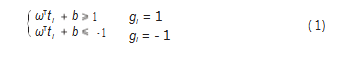

取 No. 1 监测点温度仿真结果形成观测样本, 温度观 测样本都具有电流 、环境温度 、电解液温度 3 个特征属 性, 观测样本 ti 与特征函数 gi 构成相应的向量 (ti, gi ), 其中 i=1. 2. …, 108 。特征函数 gi =1 时, 代表温度相对 较高; 特征函数gi =- 1 时, 代表温度相对正常。

寻找最优分类平面 ωT T + b = 0. 需要满足条件:

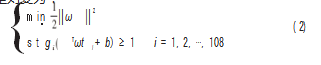

式 ( 1) 称为支持向量, 该方程将温度样本进行分类, 分成温度相对较高和相对较低两类 。支持向量的样 本分类方程之间在空间上的距离为 2/ ‖ω ‖, 将问题转化 为以空间距离为决策函数的最优化问题, 将该二次规划 模型中求解最大值转化为求解最小值, 相应的 SVM数学模型则变为:

求解 ω 和 b 会得到相对应系数解的集合, 寻找最优 的 ω * 和 b*, 可得到分类函数 。 由于决策函数的数学模型 为二次规划, 现引入广义拉格朗日函数:

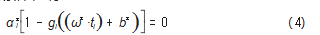

对所构造的广义拉格朗日函数求解时, 借助 K-K-T互补条件, 有:

分别对广义拉格朗日函数进行 ω 和 b 的偏导, 得到 最优解 ω *、b* 和 α i(*), 当输入样本点 ti 离分类超平面的距离 为 1 时, 所有的最优解 α i(*)均为正, 其他样本点做输入时, 所对应的最优解 α i(*)均为 0. 分类函数的最终表达式为:

利用 MATLAB 编写线性可分 SVM数学模型, 得到最 优解 ω * 和 b*, 并对训练样本进行分类, 根据程序计算得 到的系数矩阵, 可实现不同参数下监测点温度的分类预测。

2.2 多项式温度模型

SVM 温度模型从定性的角度得到监测点温度相对高 低情况, 不能反映参数对监测点温度的影响水平 。多元 线性回归模型可反映变量之间的关系, 利用曲线拟合的 原理 、最小二乘法计算系数来构建变量之间存在的函数 关系, 并用区间估计或假设检验对模型进行评价。

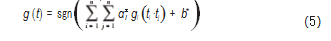

现对 No.1监测点温度进行交叉多元线性回归模型的 建立, 进行交叉多元线性回归模型的求解 。结果如表 3所示, 以 -1、0 和+1 分别代表自变量定义域内最大值 、 中间值和最小值, x1 、x2 和 x3对监测点温度影响均表现为 显著性, 电流对监测点温度的影响水平最大, 电解液温 度对监测点温度的影响水平最小 。线性评价系数 R2 的值 为 1.000. 预测的 R2 值也达到了 0.999 3. 该模型能够很 好的反应变量之间函数关系。

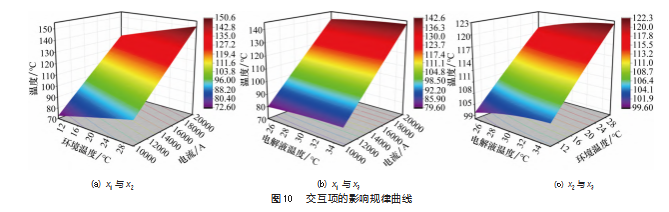

分析自变量之间对决策变量的影响水平, 分别绘制 x1x2 、x1x3 与 x2x3 交互项实际温度影响规律曲线, 如图 10 所示 。从自变量及监测点温度阈值来看, 交叉项 x1x3 对监测点温度影响水平最大, 交叉项 x2x3 对监测点温 度影响水平最小, 从侧面也证明了工作电流对监测点 温度的影响水平最大, 电解液温度对监测点的温度影 响水平最小。

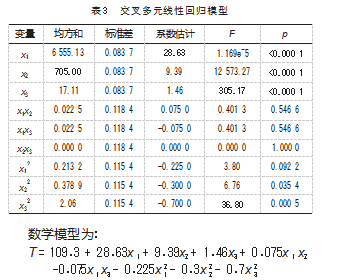

3 导电轴结构性能优化

按照导电轴监测点温度影响程度, 对导电轴结构进 行优化 。为降低环境温度的影响, 在主轴箱内设置降温 结构, 如图 11 所示 。该结构主要由水冷结构和风扇构 成, 整个原理: 温度较低的水通过水冷凝管, 使附近的 空气场温度发生变化, 利用风扇使主轴箱内的空气场充 分流动, 促进流场循环, 达到主轴箱内环境温度维持在 较低的情况下, 最终实现降低导电轴温升的目的。

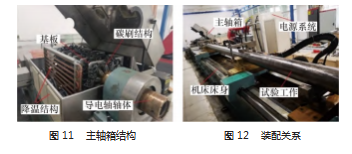

4 工艺试验

对卧式电解加工机床的导电轴结构进行试验, 整个 床身长度约为 15 m, 设置工作电流为 15 000 A; 电解液 压力为 1.0 MPa; 电解液温度为 30 ℃; 环境温度为 25 ℃; 进给速度为 5 mm/min 。加工过程中导电轴与工件的装配 关系如图 12 所示, 工件与主轴箱之间靠螺纹进行连接, 主轴箱随进给装置在轴线方向上发生位移变化, 实现工 具阴极的运动。

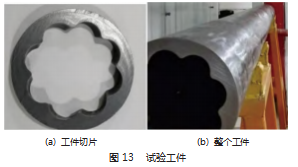

试验样件实物如图 13 所示, 经测量, 工件的成型精 度可达到±0. 14 mm, 表面粗糙度达到 0.8 μm, 满足实际 需求, 所设计的导电轴结构满足机床的工况。

5 结束语

文中针对卧式电解加工机床导电轴易发生烧蚀的问题, 对结构 、温度场仿真等进行分析, 并建立数学模型, 主要结论如下。

( 1 ) 通过建立电解加工机床导电轴的有限元物理模型, 得到约束工况下, 不同导电轴结构的温度场分布规 律, 提出了一种基于碳刷引电方式的导电轴结构。

( 2 ) 建立基于支持向量机算法和多项式算法的温度 数学模型, 分别从定性和定量的角度分析变量之间的影 响关系, 通过求解监测点温度在约束条件下的最优解以 及参数的影响因子, 实现预测监测点温度的目的, 电流 对监测点温度的影响水平最大, 电解液温度对监测点温 度的影响水平最小。

( 3 ) 在主轴箱内设置降温结构, 促进流场循环, 将 主轴箱结构应用于卧式电解加工机床, 开展性能测试试 验, 工件成型精度可达±0. 14 mm, 表面粗糙度达到 0.8 μm, 满足实际需求, 结果验证了导电轴结构的可靠性, 并为工程实践提供了理论研究方法。

参考文献:

[1] 范植坚,杨森,唐霖 . 电解加工技术的应用和发展[J]. 西安工业 大学报,2012.32(10):775-784.

[2] Amalnik M, McGeough J. Intelligent concurrent manufacturabili ‐ ty evaluation of design for electrochemical machining[J]. Journal of Materials Processing Technology, 1996.61(1):130- 139.

[3] Xu Zhengyang, Liu Jia, Xu Qing, et al. The tool design and exper‐ iments on electrochemical machining of ablisk using multiple tube electrodes[J]. The International Journal of Advanced Manu ‐ facturing Technology,2015.79(1-4):531-539.

[4] Zhang Changfu, Wang Faguang, Xu Shiyu. A Small Magnetic Driving ECM Machine[J]. Advanced MaterialsResearch, 2011. 411:72-76.

[5] 徐家文,云乃彰,严德荣 . 数控电解加工整体叶盘的研究 、应 用和发展[J]. 航空制造技术, 2003.6(5): 31-34.

[6] 孙伦业,付志波,王龙 . 复合进给电解加工机床控制系统设计 与测试[J]. 工程设计学报, 2019.26(3): 338-345.

[7] 任欣欣, 曹煜明, 陈远龙 .2 万安培大型电解加工机床结构设计 与分析[J]. 组合机床与自动化加工技术,2013(10):123- 126.

[8] 孙伦业,付志波, 张星光,等 . 电解加工机床滑枕部件结构拓扑 优化设计[J]. 机械科学与技术,2018.37(12): 1908- 1913.

[9] 彭钢,郑华林,何畏,等 . 螺杆钻具定子电解加工机床布局的研 究[J]. 矿山机械, 2010.38 (10): 41-43.

[10] 陶鑫,李杨, 陈炜,等 . 数控技术在机械加工机床中的应用[J]. 内燃机与配件,2020(3):74-75.

[11] Zhong Hao, Tong Hao, Wang Zhiqiang, et al. Scanning micro- electrochemical machining process for v-shaped grooves[J]. Journal of Micro and Nano-Manufacturing, 2020. 8(1): 010903- 1-010903-6.

[12] Sindt O, Akbari H, Ramier J. Fabrication of high aspect-ratio tungsten microtools through controlled electrochemical etching [J]. Materials and Manufacturing Processes, 2021. 36(11): 1236- 1247.

[13] 李博,王崇楼, 范植坚,等 . 卧式电解加工机床工装的设计[J]. 机械设计与制造,2017(4):118- 121.

[14] 黄绍服, 张强,李红艳 . 工具电极高速旋转电加工引电装置设 计 、仿真及验证[J]. 电加工与模具,2017(6): 27-31.

[15] 严战非, 吕辉 . 导电滑环大电流电刷成型技术研究[J]. 电子机 械工程,2019. 35(3):61-64.

[16] Tang Lin, Zheng Yaze, Shi Chengjin, et al. Analysis and test of conductive shaft of large horizontal NC ECM machine tool[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technolo ‐ gy, 2022. 120(11- 12):7827-7841.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/ligonglunwen/58926.html