SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:数字档案“四性”即“真实性、完整性、可用性、安全性”,是数字档案能够长期保存利用的基础。研究人员通过对数字档案“四性”与数据安全关系的技术研究,能够为构建功能完备、安全性强、符合“数字档案”发展要求的数字档案馆建设提供理论支持,保障数字档案全生命周期的数据安全。

关键词:数字档案“四性”;数据安全

Research on digital archives"four characteristics"and data security technology

Yao Zhiqiang,Yang Tingjiao,Li Yuchen

(Shanghai Satellite Equipment Research Institute,Shanghai,200240)

Abstract:Digital archives"four"namely"authenticity,integrity,availability,security"is the basis of digital archives can long-term use,through the digital archives"four"and data security technology research,to build complete function,security,meet the development requirements of"digital archives"digital archives construction to provide theoretical support,realize the whole life cycle of digital archives data security and effective guarantee.Key words:digitalfile"four sex";data security

一、前言

随着信息技术在企业管理中的普遍应用,企业文件管理日益呈现出纸质档案数字化、增量档案电子化的特点。国内外一流企业档案管理向“统一化、大集中”的模式发展。大量数字档案存储在档案信息管理系统,这使得档案数据资源安全的问题凸显[1]。对数字档案“四性”与数据安全关系的技术研究,能够为构建功能完备、安全性强,符合“数字档案”发展要求的数字档案馆建设提供理论支持,实现对数字档案“四性”即“真实性、完整性、可用性、安全性”的有效保障,为企业科研生产和经营管理决策提供有力支撑。

二、现状分析

(一)未实现对电子文件及电子档案的“四性”检测

随着信息技术在企业的普遍应用,科研生产和经营管理工作日益呈现出文件电子化的特点,大量的电子档案产生于各个应用系统[2]。但是目前,各档案管理功能还不完善,其主要体现在“四性检测”、数据安全管理等功能不能完全满足数字档案馆(室)建设的相关要求。由于系统“四性”检测功能缺失,大量电子文件与数据未经检测就完成了电子文件的在线归档,使得电子文件的有效性存在较严重的问题。

(二)难以满足电子文件及电子档案的数据安全需要

随着档案数据的数量急剧增长,人工与传统的技术手段已经难以保障海量数据的安全。大量的电子档案被保存在存储介质上,缺乏有效的途径保障电子档案长期的有效性。由于部分档案数据长期滞留在各个应用系统,因此其中的电子文件与数据无法得到全生命周期的管理[3]。未来的信息安全更加趋向采用软件技术和硬件技术结合的方式,建立各种数据安全机制,对海量数据进行分析,找到数据之间的关系。

三、数字档案“四性”和数据安全技术研究

(一)数字档案“四性”检测

数字档案的“四性”是指真实性、完整性、可用性和安全性。对“四性”检测的结果包括检测范围、检测时间、检测环节、检测异常信息列表及检测结论等。检测结果应以“四性”检测报告方式导出,检测环节需覆盖文件归档环节、移交与接收环节、长期保存环节[4]。

1.检测内容

真实性检测包括来源真实性检测、元数据准确性检测、内容真实性检测、元数据与内容关联一致性检测、归档信息包真实性检测。完整性检测包括数据总量检测、元数据完整性检测、内容完整性检测、归档信息包完整性检测。可用性检测包括元数据可用性检测、内容可用性检测、软硬件环境检测、归档信息包可用性检测。安全性检测包括归档信息包病毒检测、归档载体安全性检测等。

2.检测策略

在电子档案保管过程中,研究人员需要定期和不定期对电子档案进行检测,因此,必须设置相应的检测策略,包括电子档案在数据中心的存储方式、存储路径及备份恢复策略;设置电子档案各项检测指标、检测周期、长期保存格式;设置电子档案封装格式、元数据与内容数据的关联方式;设置电子档案访问控制策略等。

(二)数据安全技术

1.数据安全保密技术

档案管理系统建设需依据《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》(BMB17-2006)和《涉及国家秘密的信息系统分级保护测评指南》(BMB22-2007)的安全保密要求进行设计开发。该系统支持多种模式的用户身份认证,并在数据库层面对应用验证数据信息系统进行加密保护,防止非法导出应用验证数据信息系统的部分或者全部数据,对系统和数据库进行保密性改造,以此确保数据的安全。具体的数据安全技术有以下方面。

第一,密级标识[5-6]。系统在设计时严格按照BMB17-2006的标准,保证系统中产生、存储、处理、传输、归档、输出的信息具有相应的密级标识。文件密级标识不能与文件处理分离,不能篡改密级标识。

第二,访问控制[7]。为了防止非法用户侵入,用户在登录时需进行身份鉴别。系统会根据访问权限创建不同的系统角色,并授予用户相应的角色,限制不同角色的访问内容,使每个用户只能访问自己所在角色被授权范围内的信息,同时,其会结合用户的密级信息进行判定,阻止低密级人员处理高密级信息。另外,系统还会对用户的访问操作行为进行日志记录。日志内容包括操作时间、操作人、操作类型、操作内容、操作结果等。只有经过系统登录认证的用户,才可以访问系统提供的资源,而其他外部用户只能访问公共信息。用户身份鉴别成功后可根据自身角色访问相应的功能模块。

第三,三员管理[8]。系统划分出系统管理员、安全保密管理员和安全审计员三类安全保密管理角色,并在系统初始化时就产生。系统管理员负责系统中用户身份标识符的管理,安全保密管理员负责系统中用户角色的管理,以及用户和安全审计员操作日志的审查。安全审计员负责系统管理员和安全保密管理员操作日志的审查。三员权限互相制约、互相监督,以避免由于权限过于集中带来的安全风险。

第四,安全审计[9]。根据相关标准的要求,系统提供的审计范围应包括系统功能模块的启用和关闭,系统内账户的新增、删除,用户权限更改,三员和普通用户的操作,用户登录、访问信息等操作事件,导入导出涉密数据的操作,跟涉密数据相关的其他操作,其他与系统的安全相关的事件或专门定义的可审计事件。

第五,数据加密[10]。为了切实保障数据的安全可靠,系统结合档案业务的实际应用,在传输过程中和存储中会对数据加密,以防非授权的访问和篡改;对敏感数据,如档案的全文信息,采用加密技术等,将其存入平台数据库。

2.数据安全存储技术

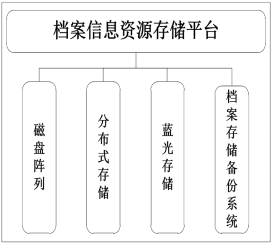

系统建设集中、高效的档案信息资源存储平台,能满足数字档案管理、长期存储与保护的需要,从而保障数据安全。平台主要由磁盘阵列(FC SAN)、分布式存储、蓝光存储和档案存储备份系统组成,如图1所示。

图1档案信息资源存储平台组成图

磁盘阵列(FC SAN)主要存储数字档案的在线数据,如数据库文件和系统运行文件。分布式存储主要存储档案近线数据,如图片、视频、声音文件等近线数据。蓝光存储主要存储数据档案离线备份数据,分布式存储与蓝光存储可存储档案数据的异质备份。档案存储备份系统可对磁盘阵列(FC SAN)、分布式存储、蓝光存储进行统一管理,实现各类数据库应用及非结构化数据的统一数据备份。上述部分共同构成了数据档案的存储安全机制。

四、数字档案“四性”和数据安全技术效果对比分析

(一)数字档案的“四性”侧重“主动提醒”

在对数据档案的“四性”技术研究及应用过程中,研究人员应用技术手段对数字档案的电子文件归档、电子档案移交接收和电子档案长期保存三大环节的前后状态进行对比,能够得出数据是否“四性”达标的结论。研究人员还会发现当发生异常时仅依赖“四性”功能并不能对异常数据进行修复,而需要在不同的环节采取不同的恢复手段获取有效的数据。

(二)数据安全控制侧重“控制”和“备份”

数据安全技术是通过严格的访问控制机制和数据备份与恢复等技术,采用风险分担手段来实现数据安全,而对数字档案的业务环境和背景要素并不关心。该技术不会由于数字档案发生业务转变而进行主动检测,而是辅以档案存储备份系统进行协调管理。当出现数据异常时,首先,数据安全技术通过各类存储介质的数据备份机制进行恢复,当数据备份机制无效时,再启动异质存储介质进行数据恢复。

(三)数字档案的“四性”和数据安全优势互补

数字档案“四性”技术的应用能够对每一份数字档案进行主动检测,以此实现数字档案安全的精细化管理。而数字安全技术却不具备对数字档案精细化管理的能力。以往出现问题,研究人员只采取整盘或整库的方式恢复数据,杂合既耗时耗力,又效率低下。数字档案的“四性”技术应用能够在数据管理中指明错误数据,并及时恢复错误数据,从而降低数据恢复难度和数据损坏程度。数据安全技术提供的数据存储能力和自我恢复机制,能够进一步保障数据实体的存储安全。当数字档案的“四性”出现问题时,数据安全技术能够及时提供备份数据进行恢复。

五、结论

针对数字档案的“四性”检测技术,虽然国家已出台了具体的标准,但大部分系统应用的主要的检测对象仅为档案管理系统中的数字档案,针对系统外的数字档案并未提供检测手段。数字档案安全技术虽然具备数据备份的技术手段,但是要以长期未进行“四性”检测的备份数据来恢复长期检测的正式数据,从安全和合法角度而言,尚在隐患。针对数字档案的“四性”检测,未来应进一步适应当下的技术环境,同时明确检测的数据对象,考虑数字档案类型的多样化,如版式文件、音频、视频、程序文件等不同类型的数字档案。研究人员应根据数据安全的不同要求制订不同的数据安全管理方案,合理规划空间资源,做到降低成本、提高效率。

【参考文献】

[1]王大众.《文书类电子档案检测一般要求》解读[J].中国档案,2019(4).

[2]封晓霞.数字档案馆信息安全保障措施探讨[J].城建档案,2018(3).

[3]黄鲲翔.数字图书馆云存储技术服务安全问题及解决策略[J].图书馆学研究,2018(7).

[4]曾洪周.大数据环境下数字档案室信息安全防范研究[J].城建档案,2020(9).

[5]郑超,刘錞,王二宝,胡学先.基于区块链的数字档案管理研究综述[J].信息工程大学学报,2022(04).

[6]于喆.水产种质数字档案管理平台建设的研究[J].信息记录材料,2022(06).

[7]鞠文周.“互联网+”时代数字档案管理的途径[J].兰台内外,2022(13).

[8]姜东艳.大数据技术在基层档案工作中的应用探索[J].兰台世界,2022(03).

[9]翟凤芹.医院数字档案管理体制的建设对策[J].办公室业务,2022(05).

[10]王岳,王明杰,李文杰.基于物联网的数字档案管理系统设计与实现[J].信息技术,2022(01).

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jisuanjilunwen/48427.html