摘要:在全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化过程中,农民专业合作社发挥着重要作用,对农民增收具有积极影响。那么,农民专业合作社对农民收入的影响存在区域差异吗?农民专业合作社对农民收入的影响效应受到什么因素影响?基于30个省份农民专业合作社的数据,使用门槛回归方法,实证分析农民专业合作社对东部、中部和西部地区农民收入的影响差异及其形成路径。结果表明,农民专业合作社对农民收入具有显著的正向促进作用,并且对东部地区的作用效应高于中西部地区。农民专业合作社对农民收入的影响效应受到城镇化水平的影响,随着城镇化进程不断推进则其影响作用逐渐加强。在此基础上,结合东部、中部和西部地区农民专业合作社的不同发展状况提出针对性的对策建议,东部地区农民专业合作社发挥示范作用,中部和西部地区向东部地区学习,提升农民专业合作社的发展水平,进而提高农民专业合作社对农民收入的带动作用。

关键词:农民专业合作社,农民增收,区域差异,面板门槛回归

引言

国家高度重视“三农”工作,坚持把解决好“三农”问题作为国家工作的重中之重,举全党全社会之力推动乡村振兴。党的十九*报告首次提出了实施乡村振兴战略,二十大报告再次对全面推进乡村振兴作出了深刻论述和全面部署。同时,从2004年起中央一号文件连续20年聚焦“三农”问题,彰显“三农”之重。

“三农”问题的核心是农民问题,而增加农民收入是“三农”工作的中心任务。然而,在加快推进农业市场化、商品化和专业化的过程中,传统的小农户由于缺乏资金、技术,抵抗市场和生产风险的能力弱,加之农业经济效益低下,对农民增收的带动作用十分有限。2023年中央一号文件明确提出,深入开展新型农业经营主体提升行动,带动小农户合作经营、共同增收。农民专业合作社作为新型农业经营主体的重要组成部分,在提升农户组织化水平、促进农业产业化、降低生产成本、抵御市场风险和带动农户发展等方面具有独特优势,对农民增收致富具有积极推动作用。

一、文献综述

通过梳理文献,国内外学者关于农民专业合作社对农民收入影响的相关成果主要体现在以下几方面:第一,关于农民专业合作社的发展现状及其存在问题的研究。刘祥男等(2022)通过深度访谈发现,辽西北地区农民合作社在带动产业发展、促进农民增收、助推乡村振兴等方面取得了一定成效,但存在自身定位不清、组织制度不健全、资金不足等主要问题[1]。第二,关于农民专业合作社功能的研究。Sexton(1986)和Van Dijk等(1997),以及Azzam等(2007)研究认为,合作社通过提升生产、流通和销售的效率,能降低生产成本,还可以获得规模经济效益,达到纵向协调。[2-3]韩文龙等(2020)研究表明,组织化道路是小农户与现代农业融合发展的重要路径,合作社是小农户与现代农业融合发展的重要载体[4]。尚旭东等(2021)研究认为,合作社通过为农户提供有效服务,让农户民主决策,让渡收益给农户,可以促进农户收入的提升[5]。第三,关于城镇化与农民收入关系的研究。李子联(2014)和刘新智等(2016)研究提出,城镇化进程的加快促进了农民收入水平的提高,在城镇化发展对农民收入的影响与日俱增的同时,农村人力资本积累对农民收入的作用并不显著,同时存在不同地区和不同时期差异较大的现象[6-7]。第四,关于农民专业合作与农民增收关系的研究。Ito Jmiichi等(2012)通过实证分析发现,合作社组织形式能有效弥补小农经营的缺陷,是增加农民收入的新途径[8]。张笑寒等(2020)和张一豪等(2017)实证检验了合作社对入社农户收入的正向影响[9-10]。

现有成果为本文研究提供了重要参考,但仍然存在着一些缺憾,主要表现在:现有成果侧重考察农民专业合作社对农民收入影响的整体研究,而对其区域差异和阶段性差异的相关研究较少,由此提出的对策建议缺乏精准性和针对性。基于此,本文将运用面板门槛回归模型,深入考察农民专业合作社对全国和东中西部地区农民收入的影响效应、区域差异,以及随着城镇化水平提升而呈现的阶段性变化,并在此基础上探究区域差异的形成路径,从而为合理的对策建议提供事实依据和决策参考。

二、研究设计

(一)模型设定

根据Hasen的面板门槛回归模型思路,设定模型如下。

(二)样本选择和变量指标

由于缺少西藏农民专业合作社的相关数据,故本文选取全国除西藏外的30个省份数据。因此,样本容量n为30。

被解释变量:农民收入(LnY)。选取各省份农村居民人均可支配收入的自然对数作为被解释变量(单位:元/人)。

核心解释变量:人均农民专业合作社数量(X)。选取各省份农民生产合作社数量与年末农村人数比值作为核心解释变量(单位:个/万人)。

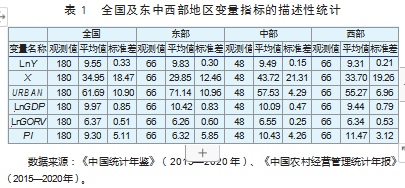

控制变量:城镇化水平(URBAN)。以各省份的城镇人口占其总人口的比重来衡量(单位:%)。该比重越高,说明农民就业机会就越多,则农民收入会相应增加更多。经济发展水平(LnGDP)以各省份GDP的自然对数来衡量(单位:万元)。GDP越高,说明经济发展水平越高,其就业机会就越多,则农民收入也会提高更多。财政支农(LnGORV)以各省份的农林水支出与其年末人数比值的自然对数来衡量(单位:元/人)。该比值越大,说明财政对农业的支持力度就越大,则农民收入也会增加更多。第一产业占比(PI)以各省份的第一产业产值占其总产值的比重来衡量(单位:%)。该比值越高,说明地区农业发展水平越高,则农民收入也会相应提高更多。以上变量指标的描述性统计如表1所示。

三、实证分析

(一)农民专业合作社对全国农民收入的影响效应

通过前期成果可知,农民专业合作社对农民收入有显著的正向影响。基于此,本文首先对其影响效应是否具有阶段性差异进行深入考察。

1.门槛效应检验及门槛值估计

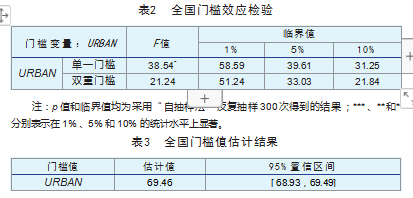

由于该面板数据的时间维度(T)期数6小于横截面维度(n)个数30,属于短面板数据,因此无需进行面板单位根检验。首先,需要判断是否存在门槛效应和存在几个门槛值,由表2可知,全国存在单门槛效应。同时,由表3可知,门槛估计值为69.46。

2.面板门槛模型回归估计

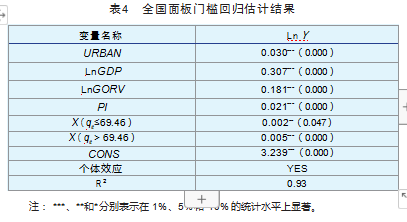

对人均农民专业合作社数量影响全国农民收入进行面板门槛模型回归估计,其结果如表4所示。

由表4可知,随着城镇化水平的不断提高,农民专业合作社对全国农民收入的影响分为两个阶段,具体表现为:第一阶段,当城镇化率≤69.46时,农民专业合作社对全国农民收入具有显著正向影响,且其弹性系数为0.002;第二阶段,当城镇化率>69.46时,农民专业合作社对全国农民收入具有显著正向影响,且其弹性系数为0.005,对农民增收的影响效应增强。

由表4同时可知,作为控制变量的城镇化水平、财政支农、经济发展水平与第一产业占比对农民收入都具有显著的正向促进作用。其中,城镇化水平的回归估计值为0.030,且在1%的统计水平上通过了显著性检验,说明城镇化水平对全国农民收入具有显著的正向影响;经济发展水平的回归估计值为0.307,且在1%的统计水平上通过了显著性检验,说明GDP对全国农民收入具有显著的正向影响;财政支农的回归估计值为0.181,且在1%的统计水平上通过了显著性检验,说明政府的农林水投入对全国农民收入具有显著的正向影响;第一产业占比的回归估计值为0.021,且在1%的统计水平上通过了显著性检验,说明第一产业占比对全国农民收入具有显著的正向影响。

(二)农民专业合作社对东中西部地区农民收入影响的区域差异

1.门槛效应检验与门槛值估计

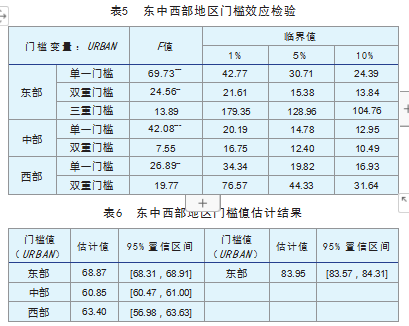

首先,需要判断是否存在门槛效应和存在几个门槛值。由表5可知,东中西部地区都存在门槛效应;由表6可知,东部地区两个门槛估计值分别为68.87和83.95,中部地区单一门槛估计值为60.85,西部地区单一门槛估计值为63.40。

2.面板门槛模型回归估计

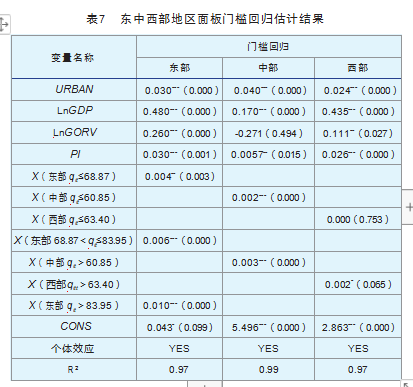

对人均农民专业合作社数量影响东中西部地区农民收入的区域差异进行面板门槛模型回归估计,其结果如表7所示。

由表7可知,东中西部地区的农民专业合作社弹性系数存在着区域差异。东部地区的农民专业合作社的三阶段弹性系数分别为0.004、0.006、0.010,大于中西部地区的阶段弹性系数0.002、0.003和0.002,区域差异的形成路径我们将在后文进行深入分析。

由表7同时可知,作为控制变量的城镇化水平等四个变量,对东中西部地区农民收入影响也存在着明显差异。

城镇化水平对于农民收入均有显著正向影响。东部与西部地区城镇化水平的回归估计值相近,而中部地区城镇化水平的回归估计值大于东部和西部地区。这是因为东部地区既包含城镇化率较高的北京、天津、上海三个直辖市(城镇化率均在80~90),也包含城镇化率相对落后的海南、河北等省份(城镇化率在2020年才达到60);中部地区各省份城镇化水平虽然不高,但发展相对均衡,城镇化率除河南在2015—2016年不足50和黑龙江在2020年达到65.61以外,均处于50~65;西部地区各省份城镇化水平也不高,同时发展也不均衡。贵州、甘肃城镇化率在2019年达到50,云南城镇化率在2020年才达到50,而内蒙古、重庆从2015年起城镇化率就超过了60,且重庆城镇化率在2021年突破了70,成为了西部地区首位达到70的省份。这一现象,从城镇化率的标准差来看也印证了这个情况,东部与西部地区的标准差分别为10.96和6.96,均大于中部地区的4.29,充分说明东部与西部地区内部发展不均衡,中部地区较为均衡。同时,由于东部地区城镇化率较高,西部地区城市化水平较低,分别处于城镇化进程的相对后期和起步阶段,东部地区高城镇化率带来农民收入增加的作用可能会出现边际效用递减现象,而西部地区城镇化进程缓慢对农民收入的影响作用也相对较弱。但是,中部地区却处于城镇化进程的高速发展阶段,对农民收入的影响作用相对较强。由此可见,中部地区的城镇化率回归估计值最大达到0.040,而东部和中部地区的城镇化率回归估计值相近(分别为0.030和0.024),中部地区城镇化率对农民收入的促进作用大于东部和西部地区。

财政支农对于农民收入在东西部地区有显著正向影响,在中部地区没有显著影响,同时东部地区财政支农的弹性系数为0.260,高于西部地区的0.111。这是因为东部地区技术水平和制度优势高于西部地区,导致其财政投入的弹性系数也会高于西部地区。因此,东部地区财政支农对农民收入的促进作用大于西部地区。

经济发展水平对农民收入增加均有显著的正向促进作用。东部与西部地区经济发展水平的回归估计值相近,均大于中部地区。东部地区经济发达,能够创造更多的就业岗位,收入水平高,对提高当地农民收入发挥着积极作用。西部地区虽然经济发展水平比较落后,但近年来增速十分迅速,同时西部地区的农民有相当大的部分转移到东部地区打工,大大增加了收入水平,诸多因素促使东部、西部地区经济发展水平的回归估计值高于中部地区。

第一产业占比对农民收入增加均有显著的正向促进作用。东部与西部地区第一产业占比的回归估计值相近,均大于中部地区。全国粮食主产区包括13个省份,主要集中在中部地区,中部地区8个省份中只有山西不是粮食主产区。粮食主产区政策主要是通过生产聚集产生规模经济,进而提升农业生产率,促使农民家庭经营收入增加,但由于人们的工作时间有限,粮食主产区的农民在农业生产上扩大规模时势必减少务工时间,从而出现工资性收入减少现象。粮食主产区设立对农民家庭经营性收入具有显著的增收效应,同时由于粮食主产区设立对农民工资性收入的削减效应,使得农民总收入变化并不显著,此观点得到李红莉等(2022)学者实证证明[11]。由此导致中部地区第一产业占比的回归估计值要低于东部和西部地区。

四、农民专业合作社影响农民收入区域差异的路径分析

实证结果显示,农民专业合作社对农民收入具有显著的正向促进作用,说明人均农民专业合作社数量越多,则农民收入越高,并且存在着区间差异。

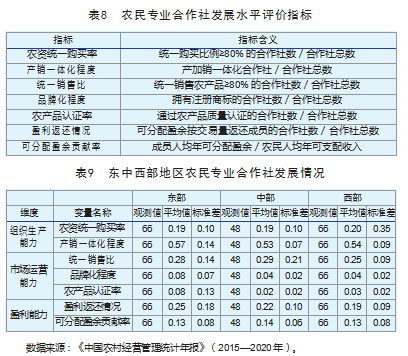

为了深入考察农民专业合作社影响农民收入区域差异的现实路径,本文从组织生产能力、市场运营能力、盈利能力3个维度,选取7个指标来衡量农民专业合作社发展情况,评价指标及农民专业合作社发展情况如表8、表9所示。

从组织生产能力看,东中西部地区农民专业合作社的农资统一购买率差距不大,东部和中部地区平均值为0.19,西部地区平均值为0.20。但是,东部地区农民专业合作社的产销一体化程度大于中部和西部地区,东部地区平均值为0.57,中部地区平均值为0.53,西部地区平均值为0.54。这意味着东部地区的农民专业合作社在提供生产、流通、加工、分配、销售的一体化服务方面更具优势,可以更好降低农户的生产成本,并更好给予农户技术支持,将互联网、大数据等新技术、新工艺融入农业生产,提高生产效率。因此,从组织生产能力角度来说,东部地区的农民专业合作社对农民增收作用高于中西部地区。

从市场运营能力来看,东部和中部地区农民专业合作社的统一销售比大于西部地区,东部地区平均值为0.28,中部地区平均值为0.29,西部地区平均值为0.25。说明东中部地区的农民专业合作社在销售方面(如减少信息不对称、对接市场等)更具优势,可以帮助农户拓宽销售渠道,打开销路,降低交易成本,进而提升农民收入;东部地区农民专业合作社的品牌化程度和农产品认证率大于中西部地区,品牌化程度方面东部地区平均值为0.08,中部西部地区平均值为0.04。农产品认证率方面东部地区平均值为0.08,中部地区平均值为0.02,西部地区平均值为0.03。说明东部地区的农民专业合作社可以更好地拓展销售渠道、塑造品牌和加强农产品认证,从而提高其农产品的市场竞争力。因此,从市场运营能力角度来说,东部地区的农民专业合作社对农民增收作用高于中西部地区。

从盈利增收能力来看,东中西部地区农民专业合作社的可分配盈余贡献率差距不大,东部和西部地区平均值为0.13,中部地区平均值为0.14。但是,东部地区农民专业合作社的盈利返还情况大于中部地区和西部地区,东部地区平均值为0.25,中部地区平均值为0.22,西部地区平均值为0.19。合作社将盈余按交易量返还给农户,能够直接增加农民收入,同时可以激励更多农户加入到合作社之间的交易中,更好促进农民增收。因此,从盈利增收能力角度来说,东部地区的农民专业合作社对农民增收作用高于中西部地区。

五、研究结论及政策建议

本文运用面板门槛回归模型考察了农民专业合作社对农民增收影响的区域差异及其形成路径,并结合现实情况得出以下结论与对策建议。

研究表明,农民专业合作社对农民收入具有显著的正向促进作用,说明农民专业合作社对农民增收发挥着积极作用。因此,要给予农民专业合作社合理的财政补贴、税收优惠、技术、人才等政策支持,依规对农业生产、加工、流通和服务等活动采取税收优惠、用电优惠等激励措施。鼓励政策性、商业性金融机构采取多种形式,为农民专业合作社提供多渠道的资金支持,并鼓励农民专业合作社依法开展互助保险。积极采取创新手段,为农民专业合作发展开辟绿色通道,促进农民专业合作社良性发展,推进农业农村现代化。

研究同时表明,农民专业合作社影响农民收入具有区域差异,其作用效应按照东部地区、中部地区、西部地区依次递减,说明不同区域农民专业合作社对农民增收的作用效应是不同的。因此,东部地区要发挥示范带动作用,为中西部地区提供良好经验借鉴,促进东中部地区农民专业合作社协调发展,防止差距进一步扩大,以更好实现共同富裕。

研究还表明,随着城镇化水平提高,农民专业合作社对农民增收影响出现门槛效应,说明在城镇化水平不同发展阶段,对农民增收的影响效应会逐渐增强。与过去相比,如今各地区城镇化水平已经显著提高。因此,对于城镇化水平较高的东部地区,要注重财政、金融、人才、技术等综合支持,促进农民专业合作社高质量发展,更好发挥其农民增收作用;对于城镇化水平较低的中西部地区,要立足新发展阶段,贯彻新发展理念,因地制宜推进城镇化进程。同时,要进一步深化放管服改革,优化营商环境,推动农民专业合作社健康发展,提高农民收入。

参考文献:

[1]刘祥男,朱晓,高靖羽,等.辽西北地区农民合作社发展现状与对策研究[J].农业经济,2022(2):84-86.

[2]SEXTON R J.The formation of cooperatives:A game-theoretic approach with implications for cooperative finance,deci⁃sion making,and stability[J].American Journal of Agricultural Economics,1986,68(2):214-225.

[3]AZZAM A,ANDERSSON H.Measuring price effects of concentration in mixed oligopoly:An application to the Swedish beef-slaughter industry[J].Journal of Industry,Competition and Trade,2007,8(1):21-31.

[4]韩文龙,徐灿琳.农民自发性合作社的组织功能探究——兼论小农户与现代农业融合发展的路径[J].学习与探索,2020(11):128-136.

[5]尚旭东,叶云.农村双层经营体制与农民合作社:发展嬗变和功能实现[J].中国农民合作社,2021(3):31-33.

[6]李子联.新型城镇化与农民增收:一个制度分析的视角[J].经济评论,2014(3):16-25.

[7]刘*智,刘雨松.城镇化进程中农村人力资本积累对农民收入增长的影响[J].当代经济研究,2016(6):69-78.

[8]ITO Junichi,BAO Zongshun,SUN Qun.Distributional effects of agricultural cooperatives in China:Exclusion on smallholders and potential gains on participation[J].Food Policy,2012,37(6):700-709.

[9]张笑寒,陈毓雯.内生动力视角下农民资金互助合作社的农户收入效应[J].审计与经济研究,2020,35(6):88-94.

[10]张一豪,刘雨欣,姜天瑞,等.黑龙江省农机合作社助农增收绩效评价——基于DID模型的实证研究[J].农机化研究,2017,39(11):40-43.

[11]李红莉,张俊飚,童庆蒙.增产是否增收?——基于粮食主产区设立的准自然实验研究[J].华中农业大学学报(社会科学版),2022(1):105-115.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jingjilunwen/78341.html