摘要:城市节庆运营是实现当代运河保护、开发的重要补充形式,也是擦亮运河文化品牌、带动运河经济与文化带建设的重要凭借,国内已有实践先例。文章基于活动管理视角,探究杭州、北京等国内主要城市运河节庆开发的经典路径与主要启示。同时,系统总结苏州运河节开发呈现的发展迭代、策划执行和内容创意模式,并分析其在产品体系、专业运作、内容开发、节庆营销方面的不足,提出改进建议。研究还将对提炼一般节庆开发模式和其他城市节庆升级提供参考。

关键词:大运河;节庆;经验;苏州

节庆,广义上理解为节事(FSE),是会展和旅游经济领域公认的内容生产工具和活动营销利器。节庆充分推动城市资源挖掘、带动产业融合,满足休闲体验升级、旅游功能延展、旅游周期调节、文化传承教育需要,为产业资源集聚、社会文化认同和城市品牌推广构筑平台。尤其是现代节庆,因集聚效果好、传播范围广、拉动能力强,越来越多为城市推广和商业经营使用。2019年,伴随着大运河文化带建设上升为国家战略,国内掀起保护、传承和利用大运河的研究与实践热潮,运河节庆因此频繁走进大众视野。

从实践看,城市在强化运河名城品牌、提升运河经济文化价值、建设运河文化带的过程中,必须依赖创意丰富的活动矩阵支撑高质量发展,节庆提供了理想平台。但是,国内运河主题节庆发展历史不长,多遭延宕、几经演绎,尽管有少数城市发展出品牌运河节庆,但缺乏经验梳理,更多城市需要寻找优化策略。

从研究看,当前成果主要集中于运河文化挖掘、遗产保护、空间规划、文旅融合和战略发展等宏观领域,较少有研究者聚焦节事活动视角开展运河文化带建设和城市品牌传播研究。仅有丁甜(2020)对天津运河桃花节进行分析,提出原真性节事开发原则[1];陈晓晴(2022)围绕品牌设计、形象设计、线上线下品牌传播设计和传播策略进行研究,为北京(国际)运河文化节多维度打造品牌形象[2];戴昕等(2022)认为运河与节庆在资源、需求、市场、文化、环境等多方面存在耦合空间,并针对苏州运河文化资源展开分类调研和评价,提出节庆开发策略[3]。应该说,国内城市运河节庆开发研究仍然较为匮乏并滞后于实践。

一、国内运河节庆发展经验

2002年,以运河沿线的北京、天津、扬州、镇江和浙江桐庐共同策划举办的中国京杭大运河文化艺术节为肇始,部分城市较早开启了城市现代运河节庆的开发探索。时至今日,苏州、无锡、扬州、济宁等大批城市加入运河节庆开发队列。运河节已成北京、天津、杭州的重要城市名片和商贸发展推手,其中尤以杭州大运河文化艺术节、北京(国际)运河文化节表现突出。通过对国内优秀的城市运河节庆演变逻辑、发展路径开展研究,总结以下经验。

第一,清晰的节庆演绎逻辑。杭州大运河文化艺术节起源于拱墅大运河文化节。多年来,杭州高效整合大运河民俗、非遗、旅游、体育、场馆、社区、商业、学术资源,以拱墅大运河文化节为基础,专业运作、联动经营,实现向上、向下“两向”发展,内容、品牌“双面”升级,形成“一体多翼”的节庆发展格局。所谓双向升级,是指由拱墅区向上升级为杭州市级节庆;向下衍生多类主题活动矩阵、子节庆矩阵,如大运河国际诗歌节、大运河戏曲节等。一体多翼,指依托运河文化节带动青少年运河节、运动嘉年华、运河庙会、中国大运河非遗旅游大会、杭州工艺周等同步发展。北京(国际)运河文化节起源于通州区运河艺术节,2020年升级为北京市级运河节庆,发展逻辑与杭州运河节颇为相似。两城两节,一南一北,遥相呼应,有效擦亮城市招牌,成就两颗“运河明珠”。

第二,鲜明的节庆品牌形象。国内运作成熟的城市节庆均有鲜明的品牌形象系统,包括品牌定位、主题口号、Logo、主题色、吉祥物、纪念品及官方传播媒体等。如北京(国际)运河文化节多年以“游运河,行大运”(2021、2022)为主题口号,并开展Logo设计征集,通过官方网站开辟专题页面。杭州大运河文化艺术节常年立足运河、非遗、江南等品牌定位,以“最江南·杭州味”(2021)等主题开展节庆创意策划。并且,城市内没有过多的运河节相互干扰,城市基本可以和节庆品牌独立对应、划上“等号”。

第三,绝妙的活动体系设计。节庆活动品牌可持续的基础条件是活动项目有品、有趣、精准、成体系,这要求节庆活动必须进行创意化、体验化、长效化、矩阵化设计。一是活动内容必须高度围绕主题串联资源,做到“有创意”。二是活动形式必须精准对接市场需求、升级玩法,追求“高体验”。如廊坊香河运河节的消夏赏荷自驾游;杭州运河节旗袍秀、戏剧节、美食节、皮划艇大赛等。三是活动周期必须能延长时限拉动产业和消费,避开“短平快”。目前国内精品运河节时间跨度短则3个月,长则一年半载。四是活动项目必须成矩阵体系满足多选择、高覆盖,实现“强传播”。如2020年北京大运河文化节推出的“2+8+N”活动体系,“2”即开闭幕式,“8”为文艺创作、公众参与、文体融合、非遗传承、专题展览等八个活动版块,“N”为全市各区推出的文化节活动[4]。杭州大运河文化节则深挖创意主题、设计创新项目、迎合社会热点、传播活动亮点,经多年锤炼升级,早已从“拱墅人自编、自导、自演”变成杭州市品牌项目,其创意度、专业度、影响度在国内首屈一指。杭州运河文化节历年活动简况如表1所示,可一窥演变路径和活动体系设计特点。

第四,高效的资源联动整合。国内卓越的运河节庆总是举全市之力开展资源整合,包括各级政府、景区、场馆、社区、学术、商业资源,也包括关联城市活动与传播资源。联动整合的高效度、深入度、广泛度与节庆成功度呈显性正相关。如2020北京大运河文化节首次聚合运河北京段沿线7个区的资源打造,取得明显成效。2022长三角水上运动节暨京杭大运河(杭州)运动·文旅嘉年华则贯彻长三角一体化,实现多地、多级资源互动。

二、苏州运河节庆开发实践

(一)苏州运河节庆开发模式

苏州在运河沿线城市中较有代表性,极具节庆开发基础。自大运河文化带建设热潮掀起以来,苏州各区在传统民俗、节庆、商业活动基础上,广泛通过新创、挂名、改名、整合等多种方式初步实现了运河主题节庆的初级开发。目前,苏州市辖区姑苏、吴江、吴中、高新均有运河节实现运作,形成了“一城四节”的格局。其中,大运河姑苏民俗文化旅游节、吴江运河文化旅游节在近三年不断实现扩容升级;吴中·保利运河戏剧节、高新区运河文化艺术节实现节庆新创。苏州运河节庆开发实践过程中,呈现以下经验和特点。

首先,从节庆演绎上看,形成了多元化的迭代发展模式。节庆发展更新大致可分两类,一是新创节庆;二是改造节庆。具体方式又包括节庆延伸、节庆拆分、节庆整合[3]。高新区和吴中区主要通过挖掘本区特色资源,不凭借其他节庆而新创节庆品牌。吴江区是在原节庆基础上通过延伸、改名等方式实现能级扩充,系典型的1.0版改造方式节庆延伸。姑苏区则由传统民俗活动轧神仙通过一系列延伸形成姑苏民俗文化节,再与相关街道优势资源、优势活动实现联动,转型升级为运河节,是典型的节庆整合更新模式。

其次,从节庆运作上看,形成了多类型的策划执行模式。目前苏州各运河节基本由政府或区政府责任部门主导,交由乡镇、街道具体承办,相关景区、企业协办,形成了“政府部门+乡镇街道”“区政府+乡镇街道+景区”“企业+政府联合开发”模式。

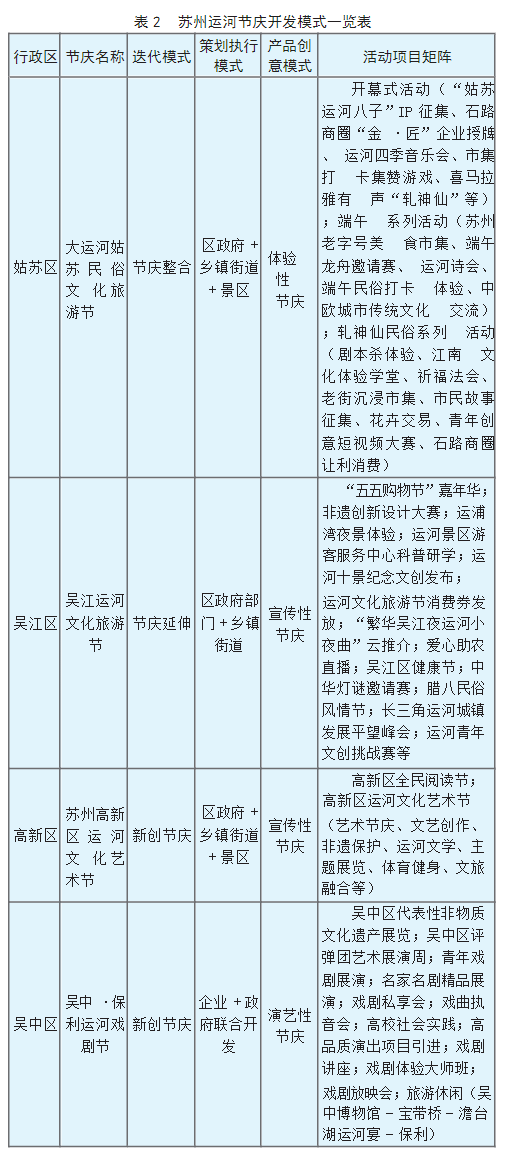

再次,从节庆项目上看,形成了异质性的内容创意模式。一是以姑苏区为代表的“体验性节庆”开发模式。通过串联各类景区、商贸、展览、演出、论坛、旅游、美食、老字号、传统民俗活动等,形成相对完整的活动专题和活动链,如轧神仙专题、运河最端阳专题等,但创意性、逻辑性不够。二是以吴江、高新区为代表的“宣传性节庆”开发模式。如吴江区多以展示政府成果、发布会、启动仪式、投资对接会为主体活动,广覆盖的体验性项目较少。三是以吴中区为代表的“演艺性节庆”开发模式。通过主题剧目演艺,延伸培训、研学、旅游项目,观赏性较强,体验性有待开发。如表2所示。

(二)苏州运河节庆开发问题

第一,多头开发,节庆体系混乱。各区竞相开发运河节,即便市内四区在均有政府主导运河节的情况下,仍有街道、企业、景区、体育公园等开发运河节、运河嘉年华。可谓多头开发,“散装”严重。由于缺乏系统规划管理和统一节庆形象,至今难以形成“名品节庆”。

第二,存在挂名、改造现象,节庆经营热情和专业性亟待提高。一方面开发热情小。很多部门并未认识运河节对运河文化带建设的系列作用。另一方面深入研究少。运河节庆资源在全市呈现非均衡分布,部分区县和单位简单贴热点、追效应,导致“挂名”节庆出现,降低参与体验的同时也造成了苏州运河节品牌认知混乱。

第三,节庆资源挖掘深度、主题创意度、项目丰富度、逻辑关联度、惠民惠企覆盖度与国内一流运河节存在差距。研究发现,苏州仍有大量运河节庆资源属待开发状态。有的节庆为政府宣传和签约展示平台,开幕式结束多半意味节庆结束,活动链条短、拉动效果差。有的节庆玩法处于初级阶段,表现在内容主题不明、创意不足,与运河关联牵强;活动形式无趣、体验性不强,无拳头产品、精品项目,造成参与度低、宣传效果不佳。有的节庆项目不成体系,活动板块堆砌,大节套小节或活动强行关联,缺乏逻辑连接、匠心运作。凡此困境导致节庆参与率差,继发产业拉动性下降,节庆生命力孱弱、发展不可持续问题。

第四,节庆营销意识薄弱。苏州运河节庆不少,但流量聚集大多不尽人意,不少参与者只是巧遇节庆,多数人不清楚运河节种类、活动清单、时间地点。这与规划、开发不足有关,也与缺乏统一节庆形象和传播矩阵,导致营销覆盖范围小、人数少、品牌忠诚度低相关甚多。

三、苏州运河节庆优化发展建议

首先,市级统筹规划开发,统一运河节形象。把节庆开发纳入城市品牌宣传战略,出台运河节庆发展规划,系统调研各区运河节,整合散乱资源,统一部署开发市级运河节;设计节庆矩阵和经典主题活动单元及运河节形象,避免无序竞争和品牌形象分散。

其次,创意开发活动项目,避免新瓶装旧酒。学习国内优秀运河节开发经验,加大节庆资源研究、挖掘;根据时代热点和市场特点,面向不同年龄层群体,分性别、偏好和职业开发运河文创、旅游、演艺、研学、职业体验、征集、直播、赛事、休闲体育、户外体验、互动消费等趣味活动类型。提炼一批高品质、好创意的活动项目,增强消费场景体验性,提升产业拉动效果。

最后,整合营销,提升节庆品牌区域辐射能力。形成逻辑缜密的节庆活动系统,通过母子节庆互动、主题互动、版块互动、活动单位互动实现内循环;依托文体旅部门联动、区县联动、长三角城市互动、运河沿线和国际互动实现外循环;依托官媒官网、城市新媒体大号、旅游网站、小红书和抖音KOL、网络直播、运河博览会等媒体矩阵互动实现参与主体信息循环,全面提升节庆整合营销能力和苏州运河名城品牌立体传播效果。

参考文献:

[1]丁甜.原真性视角下节事活动的开发探究以天津运河桃花节为例[J].天津经济,2020(4):34-38.

[2]陈晓晴.北京(国际)运河文化节品牌形象设计研究[D].北京:北京印刷学院,2022.

[3]戴昕,李杨,康梦茹,等.苏州运河节庆资源分类及开发策略刍议基于大运河文化带建设战略的思考[J].商业经济,2022(9):32-34.

[4]北京日报.2020北京大运河文化节将启动,八大板块连接运河文化[EB/OL].(2020-11-05)[2023-03-17].

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

生产批量问题是物流企业进行生产决策经常遇到... 详细>>

如何设计有效的环境治理政策, 是学术界和政策... 详细>>