SCI论文(www.lunwensci.com):

【摘 要】 新能源汽车采用清洁技术,具备低能耗 、低排放特征,是实现“双碳 ”目标的重要选 择 。通过构建新能源汽车产业链与创新链协同发展的理论模型,揭示新能源汽车双链协同对“双 碳 ”目标的作用机理 。研究表明,“双碳 ”目标下肇庆新能源汽车双链协同发展路径分别为:打造 产业链与创新链协同发展载体;引进产业链与创新链协同发展“链主 ”企业;强化产业链与创新链 关键环节互动;构建产业链与创新链协同服务体系等,并取得显著成效 。 然而,新能源汽车产业 链全而不强 、创新链先天不足、“缺芯少核”、关键产品与技术国外依存度高等因素,抑制着肇庆 新能源产业链与创新链协同发展,影响“双碳 ”目标实现 。最后,从产业链强链补链、融入大湾区 创新链、强化政府机构产业服务职能等角度提出政策建议,旨在促进肇庆“双碳 ”目标实现和新能 源汽车产业优化升级 。

【关键词】“双碳 ”目标; 肇庆 ;新能源汽车 ; 产业链 ;创新链

一、引言

自第 75 届联合国大会中习近平总书记提出“双碳 ”目标后 ,我国不断提升“双碳 ”目标的战略地 位 。在 2021 年 3月的中央财经委员会第九次会议上 ,习近平总书记再次强调“我国力争 2030 年前 实现碳达峰 ,2060 年前实现碳中和 ,是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策 ,事关中华民族永 续发展和构建人类命运共同体”。肇庆市委也提出 ,把碳达峰 、碳中和纳入经济社会发展整体布 局 ,加速推进产业生态化和生态产业化 。新能源汽车采用清洁技术 ,具备低能耗 、低排放特征 ,是 实现“双碳 ”目标的重要选择 。

然而,在新能源汽车的电池 、电机和电控等核心模块,国内技术仍不成熟,难以形成完整的自主 创新链 ,国内的大洋电机 、江特电机 、上海电驱动等电机生产厂商与本田 、日立和博世等国际企业 存在一定差距 ,产业呈两头在外的“微笑曲线 ”特征 ,产业链整体协同需强化 ,肇庆新能源汽车同样 存在产业链条尚未形成和经济附加值较低等痛点 。为提升产业效率和自主创新能力 ,需要围绕产 业链部署创新链 、围绕创新链布局产业链 ,加强技术创新和人才培养 [1] ,构建技术创新联盟 ,促进区 域经济绿色转型,优化新能源汽车低碳价值链配套体系,实现汽车设计和汽车产业能源动力系统的 技术转型与创新 。 国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划( 2021 — 2035 年)》提出战略任务: 提高技术创新能力 、构建新型产业生态和推动产业融合发展 。肇庆市委也重点强调 ,坚持产业强 市 、制造业优先,深入实施创新驱动发展战略 。

基于政策导向和现实需求,以“双碳 ”目标为宗旨,阐释新能源汽车产业链与创新链协同发展机 制 ,揭示新能源汽车产业链与创新链协同对“双碳 ”目标的作用机理 ,结合肇庆产业发展实际 ,归纳 “ 双碳 ”目标下肇庆新能源汽车产业链与创新链协同路径 ,并分析其协同发展中存在的不足 ,提出 相应对策建议,旨在促进肇庆“双碳 ”目标实现和新能源汽车产业优化升级 。

二、新能源汽车产业链与创新链内涵

(一)新能源汽车产业链内涵

产业链是具有一定技术经济关联的各个产业部门 ,根据内在逻辑关系和一定的结构关系形成 的具备动态联结属性的链式产业系统,并且以系统中核心要素和产业价值流动的方式,达成分工协 作 、价值共创和产业创新发展等目标 。产业链是在价值链 、企业链 、供需链和空间链互相作用的均 衡中产生的 ,而且基于作用机制形成适应经济发展的独特模式 [2] ,是不同企业以特有的供需为沟通 渠道的产业上下游关联组织 ,由产业发展所创造 。 战略性新兴产业链是战略性新兴产业知识模块 化分工和整合的结果 [3] 。相比于传统燃油汽车 ,新能源汽车的生产制造以动力电池 、电机 、电控系 统替代以内燃机为核心的动力系统,其特点是新的动力来源 、新材料和新一代信息技术的需求 。其 产业链包含从关键原材料采掘与加工 ,到中游电池 、电机 、电控三大重要模块 ,以及下游整车制造 、 充电及后市场服务等 [4] 。

(二)新能源汽车创新链内涵

创新链的理念起源于 20 世纪 80 年代 ,后历经探索和发展 ,于 1992 年创新链概念正式由 Mar- shall&Vredenburg 提出 。创新链指的是依托某个创新的关键主体 ,以符合市场需求为动力 ,利用技 术创新和知识创新活动将相互关联的创新参与方连接起来 ,以实现创新要素经济化与创新系统优 化的链式结构模式 。从功能角度看,创新链是将多个创新主体有机组合,以实现科技成果转化 。从 产业角度看 ,创新链则是科技成果转化为产业价值的全过程 ,涵盖了从创新思想萌芽到新产品研 发 、设计和销售的全部环节 。随着经济增长理论和创新理论的不断发展,创新链模式经历了从线性 到非线性并逐渐向网络结构转变的过程 ,大致分为正向线性创新链 、反向反馈创新链 、非线性创新 链 、循环创新链 、全球网络型创新链五代演化模式 [5] 。新能源汽车创新链模式多为创新网络 [6] 和创 新生态系统 [7-8] 。创新链是一个协同创新的过程 ,通过多个参与主体共同协作 ,以实现价值共创的 目标 。新能源汽车创新生态系统由创新种群和创新生境组成:创新种群包含有创新生产者 、创新消 费者和创新分解者;创新生境主要包括创新生存因子和外部环境 。

三、“双碳 ”目标下新能源汽车产业链与创新链协同发展机制

一方面 ,产业链中的各经济主体为实现价值流动和价值增值目标 ,务必融入价值链增值的过程 中,而创新是实现产业价值链增值的必由之路,即产业链的发展过程必然引致对创新的需求 。与此 同时 ,创新链的搭建不仅需要创新要素汇聚 ,还需要结合产业链布局 ,使科技成果运用市场机制进 入产业链的上下游而形成一条完整的创新链,最终实现产业化,意味着在产业链上的科技创新将内 生创新链 ;另一方面 ,创新链的形态有横向创新链和纵向创新链 ,前者是产业链延伸引发的关联创 新 ,后者则是基于某项产品的开发创新 。创新链的本质是各创新主体以产业链市场需求为导向的 协同研发 ,其目标是促进产业链价值增值和优化升级 [9] 。故而 ,产业链与创新链的协同分为在某个 时点的静态协同和一段时间的动态协同 。

(一)产业链与创新链的静态协同机制

产业链与创新链的静态协同,分为横向协同和纵向协同(见图 1)。 横向协同是同一层级的企业 和技术的相互作用 、相互支持和相互配套等 。产业链每个环节或节点上均有可能形成创新爆发点, 衍生出更具活力的创新链 ,以此引起整个产业链中各个主体的创新联动 ,包括从“基础研究—应用 研究—商业化研究—产业化研究 ”的链式创新活动 。创新链衔接着创新活动 ,其中 ,横向创新链是 以产业链相同技术环节的配套技术为基础 ,并嵌入产业链的主干环节 ,既推动了产业链的价值增 值,又横向拓展产业链 。纵向协同则表现为,基于产业链上下游不同技术环节的配套技术 。

(二)产业链与创新链的动态协同机制

对于产业链与创新链的动态协同机制 ,李雪松( 2021 )[10] 构建产业链与创新链协同发展双螺旋 模型 。匡茂平( 2020 )[11] 认为,产业链与创新链动态协同体现在两链的双向互动 。

1. 创新链推动产业链 。作用机理是创新链的创新意识和创新思想积累推动技术进步和技术创 新 ,促进创新成果的产业化研究 ,将创新资源与成果嵌入产业链 ,技术创新通过引导消费者偏好 , 从而增加产品的市场需求 。新能源汽车的技术进步能够克服成本焦虑 、里程焦虑和安全焦虑障碍, 显著增加新能源汽车需求 [12] ,突破性的创新可以形成新的产业链 ,实现跨链升级 。 同时 ,创新链的 搭建已经成为影响产业链经济附加值高低的核心要素 。

2.产业链拉动创新链 。作用机理源于新能源汽车产业链向专业化和价值链高端延伸 ,产业空 间的加速扩容以及产业结构的持续优化,促进新技术应用 、新产品研发和新市场产生 。消费理念转 变和政府政策扶持使新能源汽车市场需求规模不断扩大 ,将促进优势资源集聚和车企间良性互 动 。优势资源的集聚有助于车企分摊技术创新成本 、建立协同创新机制,由此形成规模经济与技术 溢出效应,并推动新一轮的技术创新过程 。 同时,刺激新能源汽车核心技术和关键零部件的自主研 发,发挥大规模市场“虹吸 ”效应,提高创新要素配置能力 [13] ,衍生出新的创新链 。

(三)新能源汽车产业链与创新链协同发展对“双碳”目标的作用机理

碳达峰是强调碳排放总量的绝对降低 ,交通领域的消费产生大量的二氧化碳 ,理应将减少碳排 放 作 为 未 来 发 展 战 略 [14] 。碳 中 和 旨 在 强 调 将 人 为 碳 排 放 和 人 为 碳 移 除 互 相 抵 消 ,实 现 人 为 零 排 放 。碳中和目标的实现不仅需要从供给侧和需求侧减少碳排放,还需要充分发挥生态系统功能,提 升其碳汇吸收能力 。新能源汽车产业链与创新链协同可以从绿色消费 、低碳技术进步 、绿色技术创 新与应用等方面,推动碳达峰和碳中和目标实现(见图 2)。

1.绿色 消 费 偏好 。低碳 消 费 已 经被证 实是 推 动 经 济绿色转 型 的 重要举 措之 一 。薄凡( 2022 )[15] 认为低碳消费促进碳达峰目标实现的关键在于其自身具备的直接和间接的双重效应 。低碳消费理 念的贯彻不仅可以直接减少碳排放,还可以倒逼企业低碳生产,新能源汽车的市场需求将引发产业 技术变革 ,或者影响技术创新的力度 、速度和方向 ,起到间接减排的作用 。低碳消费的“保护机制 ” 可 以 减 少 能 源 资 源 耗 竭 、不 合 理 用 地 、对 自 然 的 过 度 干 预 ,增 加 碳 汇 吸 收 能 力 ,推 动 碳 中 和 进 程 。 陈柳鑫( 2021 )[16] 等发现 ,低碳消费偏好可以有效推动企业实行减排决策 ,消费者对低碳产品的偏好 能够使越来越多的企业选择低碳环保技术 ,并且碳减排有利于提升供应链利润空间 。新能源汽车 百公里碳排放量为 16.25kg,而传统燃油车每公里碳排放量竟高达 7.93kg 。此外,政府部门的税收减 免 、财 政 补 贴 等“需 求 侧 ”的 政 策 致 力 于 降 低 产 品 交 易 价 格 ,刺 激 消 费 需 求 市 场 ,引 导 消 费 理 念 转 变,一定程度上降低了碳排放 。

2. 低碳技术进步 。在驱动低碳经济增长的诸多因素中 ,技术进步被认为是重要动力 ,甚至是主 导因素 。新能源汽车采用清洁技术可以维持能源系统长期可持续发展 ,促进新能源技术的研发和 产生 ,同时降低新能源技术的使用成本 ,优化能源结构 ,达到降低能源结构碳强度的效果 。外资直 接投资会带来知识和技术的溢出效应,可以有效带动国内相关企业向绿色产业链转型,加大低碳技 术研发投入 ,从而促进低碳技术进步和碳排放降低 。但是“ 回弹效应 ”与“锁定效应 ”会抑制技术进 步对碳排放的正向作用 [17] ,可以通过技术系统替换 。

3.绿色技术创新与应用 。绿色科技创新可以从能源结构优化 、降低碳排放强度 、促进产业结构 调整 等 路径 支撑碳达 峰 、碳 中和 目标 的 实现 。在 交 通领 域有效 吸 收和 推 广应 用较 为 成熟 的绿色 生 产技术 ,可 以在短期 内 降 低碳排放水平 ;而 中长期 的碳 减排工程 ,则 需要提升 低碳核 心技术 自 主 创 新能力 。技术创新对碳排放的影响是一种综合效应 ,从微观层面上看 ,企业低碳技术创新能力提 升,将会降低碳排放量 。从宏观层面上看,技术创新能够推动产业结构从碳排放高的产业向碳排放 低 的产 业 调 整 。创新 持 续 和 创新质 量 可 以 降 低碳 减 排 [18] 。程 娜( 2021 )[19] 提 议 在 2021 — 2030 年 间 , 需要持续性地 以 刺激新 能 源 汽 车 消 费 、支持企业技术 创新 等方式 ,促进绿色技术 创新 成果转化 ,并 且以传统降低碳排放方式为辅助,助力碳达峰目标早日达成的同时,为提升生态系统碳汇吸收能力 赢得时间,进而积极准备碳中和目标的实现 。

四、“双碳 ”目标下肇庆新能源汽车产业链与创新链协同发展路径

肇庆是粤港澳大湾区的重要节点城市 ,也是广东省新能源汽车产业集群的重要成员 ,积极实施 国 家关 于 战 略 性新 兴产 业发 展 规 划 ,有效 地 推 进“双碳 ”目标 实 现 ,明 确 提 出 重 点 建 设 大 旺新 能 源 智 能 汽 车产 业城 ,将 其 打 造 成 国 家 级 智 能 网联先 导 区 和 国 家“碳 达 峰 、碳 中 和 ”战 略 示 范 区 。具体 发展路径如下 。

(一)打造产业链与创新链协同发展载体,加快产业低碳化进程

肇庆 积极培育新 能 源 汽 车产业链 与 创新链 协 同发展 支撑平 台 ,包括产业 园 区 、生产基地 、汽 车 城 等 ,并 以 市场 需求 引导科技 成果产业化(见 图 3)。 肇庆 以 小鹏 汽 车和 宁德 时 代 两 大“链 主 ”企业 为核心,筑造集生产 、科研和生活功能于一体的新能源智能汽车产业城 ——肇庆大旺新能源智能汽 车城 。2020 年 5 月,肇庆出台《肇庆市关于推动制造业高质量发展的实施方案》,明确提出要将新能 源汽车及汽车零部件产业做大做强 ,计划以肇庆高新区 、高要区 、四会市为核心产业基地 ,快速建 设成产值超千亿元的产业集群 ,预计 2025年新能源汽车相关产业的产值可以高达 2000 亿元 。2021 年 2 月 ,宁德时代动力及储能电池项目签约落户肇庆 。 同年 ,由小鹏汽车和肇庆高新区合作共建的 小鹏智能汽车配套零部件产业园正式落地 。

《肇庆 市关 于促进新 能 源 汽 车产业发展 的 若 干 措施》(以 下 简 称《措施》)强调 ,大 力 支持新 能 源 汽车企业研发新车型,积极推进新能源汽车在肇庆的生产和销售,鼓励肇庆新能源汽车企业不断提 高市场供给能力,创新商业模式和增加营业网点,推进新能源汽车产业化进程 。为加快新能源汽车 生产 销 售 ,《措施》要 求 推 动新 能 源乘 用 车 消 费 升 级 和 加 大 公 共 用 车领 域 的 推 广 应 用 ,以 及 积 极 引 导 新 增 巡 游 出 租 车 和 网 约 车 使 用 新 能 源 汽 车 。 另 外 ,《措 施》还 要 求 及 时 完 善 新 能 源 汽 车 配 套 设 施 ,如 加 强充 电 设施规 划 布局和 完善公共停 车场充 电 设施 。《大 旺新 能 源 汽 车产业城概 念性 总体规划及专项规划》指出 ,将助力大旺借势朝阳产业与龙头企业的聚合 ,增强产业核心竞争力 ,致力成 为珠江西岸先进装备制造业的高地,为粤港澳大湾区“双碳 ”目标实现和建设世界级新能源汽车产业 集群贡献肇庆力量 。

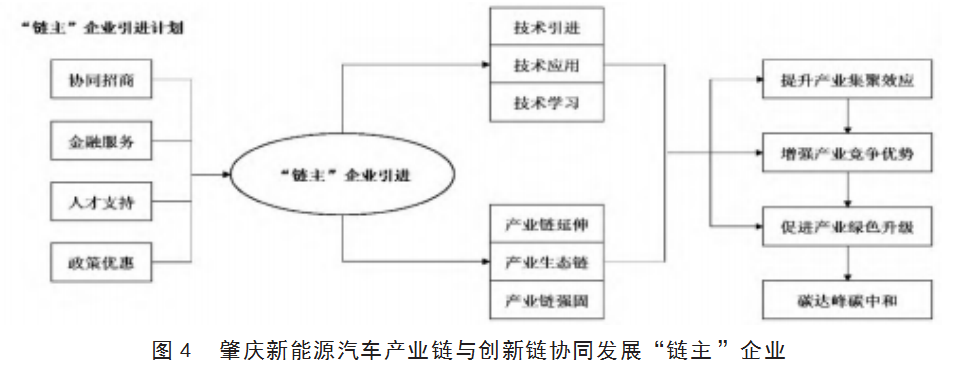

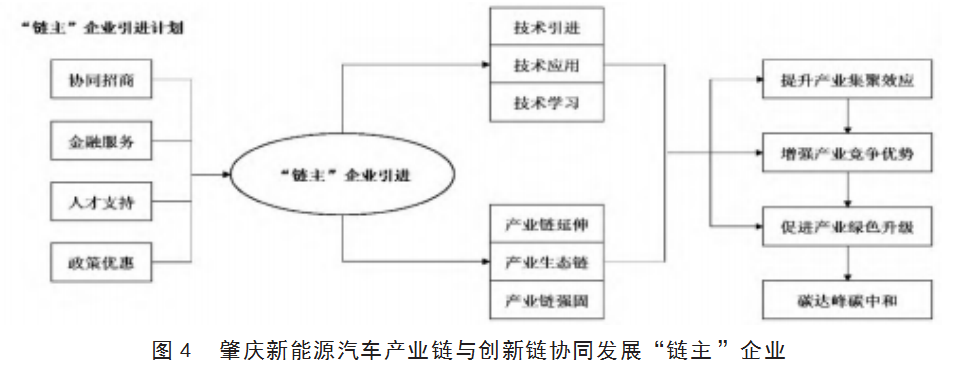

(二)引进产业链与创新链协同发展“链主”企业,引领产业绿色升级

肇庆大力引进新能源汽车“链主 ”企业,以“链主 ”企业为核心聚集创新要素和产业资源,从而增 强产业竞争优势 ,促进产业绿色升级(见图 4)。 为引进“链主 ”企业和产业链上下游配套 ,肇庆分别 从精准招商 、金融服务 、人才支持和政策优惠等角度发力 。肇庆引进新能源汽车及汽车零部件项目 的途径有三:一是瞄准优质企业精准招商 。选择国内新能源汽车行业的龙头企业 、上市公司等构建 招商目标企业数据库 ,并规划产业招商蓝图 ,以增强产业链韧性 ;二是围绕头部企业以商引商 。紧 紧围绕落地在肇庆的小鹏汽车 、宁德时代等“链主 ”企业 ,深入挖掘产业链上下游公司信息 ,以打造 区域性产业集群为目标,引进配套企业;三是联合第三方机构协同招商 。积极与第三方机构加强合 作 ,以共享招商资源等途径搜寻相关项目 。 自 2020 年以来 ,肇庆共引进新能源汽车及汽车零部件 产业项目 123 个 。此外 ,高新区设立新能源汽车发展专项资金 ,扶持新能源汽车全产业链项目和产 业龙头骨干企业 。2021 年 ,肇庆出台相关产业支持政策 ,涉及鼓励研发新车型 、零部件本地采购以 及人才引进等方面 。

“ 链主 ”企业集群式招商效果显著 。小鹏汽车与肇庆政府携手共建招商引资相应机制 ,共同促 进小鹏汽车配套项目落户肇庆 ,预计在未来 2~3 年间引进产业链上下游企业项目 80~100 家 ,相关企 业的主要业务有车载控制器 、电驱 、汽车座椅 、底盘 、内外饰等 。在“链主 ”企业引领下 ,增加常州巨 石新能源 、合林立业动力电池 、安道拓汽车座椅 、天铭新能源等 20 多个汽车产业强链补链项目 ,已经基本打造出包含整车制造 、动力电池和电机等关键零部件的汽车产业生态链 ,2021 年至 2022 年 6 月 ,肇庆共引进新能源汽车及汽车零部件产业项目 86 个 。安道拓为小鹏汽车两款车型作配套 ,估 算 2022 年的总产值可达 4.5 亿元 ,且正在为小鹏其他车型开发新产品 。2022 年 5 月底 ,碳纤维汽车 零部件生产项目的广东亚新高性能复合材料汽车零部件生产基地正式奠基(母公司是肇庆本土企 业),其母公司创新突破多项碳纤维复合材料汽车零部件的核心技术 ,项目将在大湾区生态科技产 业园打造一座全智能化高性能的汽车零部件生产基地,服务华南地区乃至全国范围的汽车企业,包 括肇庆本地的小鹏汽车、瑞庆时代以及广汽埃安新能源、东风越野、长安新能源等整车生产大型企业 。

肇庆支持本地优势企业向新能源汽车转型 ,推动企业“跨界 ”新能源 ,产业绿色升级 ,如上市公 司华锋新能源将资本市场筹集到的资金,用于动力控制系统平台智能制造研发及产业化建设 、智能 控制系统仿真分析中心建设等两个项目,助推企业向价值链高端环节迈进,提升企业竞争优势 。风 华高科积极融入新能源汽车产业链,扩大汽车电子产品生产和销售 。

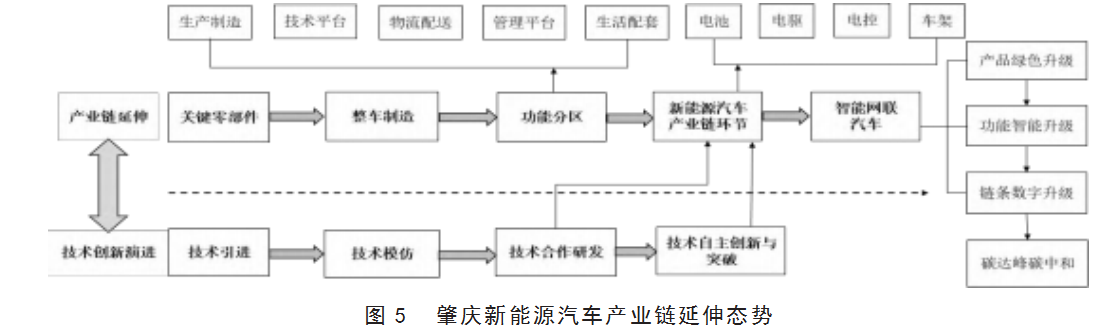

(三)强化产业链与创新链关键环节互动,培育绿色数智产业高端环节

2017 年 ,肇庆出台《肇庆市实施工业发展“366 ”工程五年( 2017 — 2021 年)行动方案》,特别强调 新能源汽车产业未来发展,需要以肇庆高新区为核心载体,以整车制造为业务核心 。肇庆印发实施 《肇庆市推动新能源汽车及汽车零部件产业发展行动计划( 2021 — 2025 年)》(以下简称《计划》),提 出到 2025 年 ,新能源汽车相关产业在区域经济中的主导地位更加显著 ,智能网联汽车 、动力电池 、 电机等关键核心技术满足国内先进水平要求。《计划》还表示:积极推进广州 、肇庆等城市建设不同 类型的智能网联汽车道路测试场地 ,加快发展智能网联汽车产业 。智能网联是汽车产业未来发展 的战略制高点 ,因此 ,肇庆计划快速延伸智能网联新能源汽车产业链条 ,全力打造智能网联汽车产 业高地 ,形成集整车 、智能网联部件 、系统软件等多位一体的产业生态链 。为此 ,肇庆以小鹏汽车 项目为中心 ,科学规划产业用地 3000 亩 ,产业园区的四大主体功能分别是生产制造 、技术平台 、管 理平台 、生活配套(见图 5)。 并且 ,提供 180 亩土地建设小鹏汽车物流岛 ,涵盖核心零部件配送 、零 部件中转 、售后服务配送等多种功能 。近年 ,小鹏汽车不仅积极吸收外溢的汽车产业科技创新要 素 ,联合打造“广佛研发孵化 +肇庆加速 、肇庆落地 ”产业共建模式 ,而且深耕本地优势 ,提高协作效 率,通过整车制造与关键零部件业务协同,建成一流的产业集群 。

为推动产业链与创新链协同发展 ,以实现“双碳 ”目标 。未来 5 年 ,肇庆将大力引进产业链上下 游国内百强企业 8~10 家 ,进一步加固整车制造 、充电设施等产业链关键节点 ;积极引进和培育年产 值可以达到百亿元的企业两家以上 ,争取该产业链上的“小巨人 ”企业和“独角兽 ”企业有 10 家落地 肇庆;激活创新资源 ,新增省级以上企业技术中心 、工程技术研究中心 、重点实验室 15 个 ,新增高新 技术企业 100 家,提升产业链与创新链协同效率 。

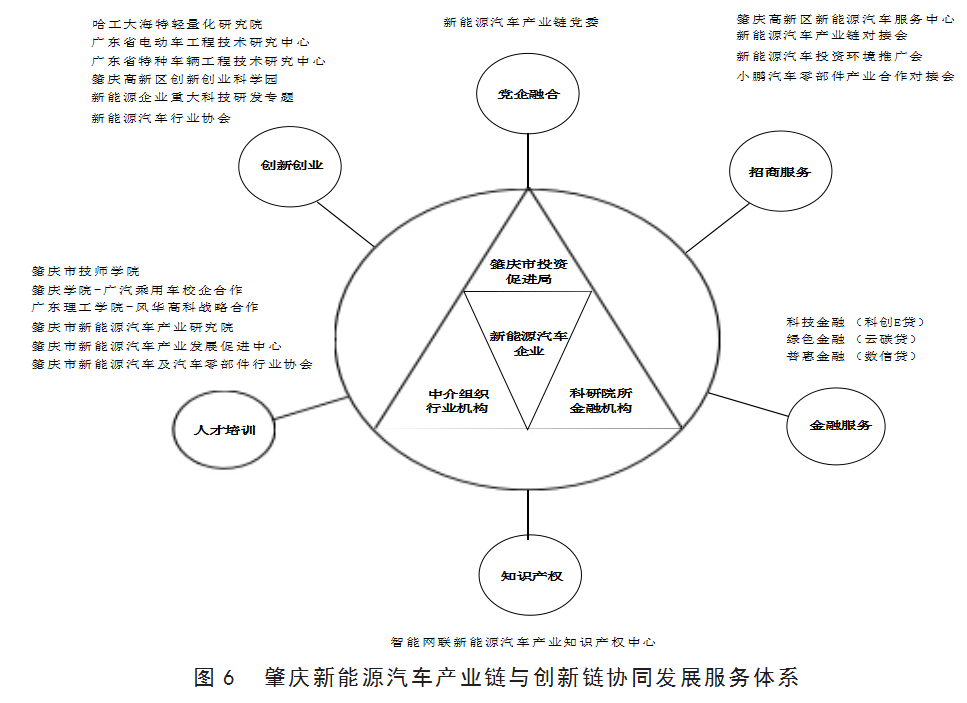

(四)构建产业链与创新链协同服务体系,为产业绿色升级提供保障

肇庆注重新能源汽车产业链与创新链协同环境搭建 ,强化服务意识 ,促进产业资源和创新要素 高效率配置 ,推动肇庆绿色崛起 。肇庆为新能源汽车产业提供党企融合 、招商服务 、创新创业 、人 才 培 训 、知 识 产 权 、融 资 支 持 等 服 务 ,以 创 造 和 提 升 肇 庆 新 能 源 产 业 链 与 创 新 链 绿 色 价 值(见 图 6 )。 比如 ,武汉大学(肇庆)资源与环境技术研究院 ,将深度对接肇庆主导产业发展需要 ,加快建设 退役新能源电池绿色清洁回收研究所 。 同时,肇庆市委强调围绕建设大湾区西部制造新城,深入实 施创新驱动发展战略 ,加快推进科技创新“八大工程”(高新技术企业树标提质工程 、高新园区培基强园工程 、科技创新平台提质增效工程 、重点领域研发攻关工程 、科技兴农强教服务提升工程 、科 技金融互融互通工程 、科技人才培育引进和科技创新生态优化构建工程),塑造肇庆绿色高质量发 展新优势 。

五、“双碳 ”目标下肇庆新能源汽车产业链与创新链协同发展存在的问题

(一)新能源汽车产业链全而不强,抑制其对创新链的拉动效应

1.节点齐备但不成链 。肇庆新能源汽车产业结构覆盖新能源汽车“ 电池 ”“ 电驱 ”“ 电控 ”“车架 ” 四大模块的上游 、中游 、下游各个环节 ,且每个节点都有相应的企业 。但是 ,整条产业链并未在本 地以链条形式串联起来,各个节点都是以节点形式孤立存在 。

2.产品覆盖全但不成规模 。肇庆新能源汽车及汽车零部件产业 ,产品覆盖相对较全 ,但本地的 龙头企业少 ,同时大多数企业生产未形成规模 ,属于中小企业 。2021 年 1 月至 6 月 ,肇庆汽车制造 业增加值占全省该行业增加值的 2.0% ,占比在全省排名仅为第七位 。增加值占比靠前的广州 、佛 山 、深圳等地市都拥有大型的整车制造企业 ,如广州的东风日产 、广汽本田 、广汽丰田等均为年产 值超千亿的大型车企,深圳则有比亚迪 。

3. 品类齐全但产业附加值较低 。肇庆新能源汽车产业链中产品种类繁多 ,但多为技术附加值 较低的金属部件 、配件等部分 ,缺乏技术含量和产业附加值高的关键环节 。广东形成广州 、深圳 、 佛山新能源汽车核心集聚区 ,以东莞 、中山 、惠州 、肇庆等为代表的关键零部件及新材料配套项目 集中区 。 因而,肇庆新能源汽车产业链中电机 、充电服务和后市场服务等都处于薄弱环节 。

(二)新能源汽车创新链先天不足,削弱其对产业链的推动作用

1.创新动力不足。( 1 )肇庆缺少“双一流”、高水平大学 。高校是创新的源头 ,深圳拥有南方科技 大学 、深圳大学 、哈尔滨工业大学(深圳)、香港中文大学(深圳)、深圳技术大学等高校;广州拥有中 山大学 、华南理工大学 、暨南大学等“双一流 ”高校及多所高水平工科大学 ,此类创新要素禀赋均是 肇庆的短板 。上奇产业通数据显示 ,2021 年广东新增授权专利 80 多万件 ,深圳和广州全年新增授 权 专 利 43余 万 件 ,占 全 省 专 利 超 半 数 以 上 。( 2 )工 业 基 础 薄 弱 ,创 新 网 络 或 创 新 生 态 系 统 尚 未 形 成 。肇庆的政府 、高校 、企业 、科研机构等创新链参与主体条块分割 ,尚未形成一体化 、多维度 、全 方位的创新生态系统,将抑制科研成果向生产能力有效转化 。

2.基础研究缺乏 。创新链基础研究多来源于高校 、科研院所等 ,而肇庆的高校和科研院所在新 能源汽车创新链中注重本科层次人才输出,但缺少重大技术性突破的科研成果 。肇庆市《培养新能源汽车专业实用型人才奖励补贴》参与高校有肇庆学院 、广东理工学院和广东工商职业技术大学 , 申报项目多侧重于专业和课程建设 、实验室改造、“冠名班 ”“订单班 ”或联合培养新能源汽车特色 班 、技术人才培训等 。 同样 ,肇庆学院与广汽乘用车有限公司正式签署校企合作战略框架协议 ,共 建联合实验室与现代产业学院 ,设立产学研合作基地与校外实训基地 。广东工商职业技术大学与 小鹏汽车产教融合,开展“订单班 ”“冠名班 ”“双录取 ”等形式的联合培养 。

(三)新能源汽车“缺芯少核”,关键产品与技术国外依存度高

1. 新能源汽车芯片国产化率偏低。( 1 )芯片设计能力不足 。 具备汽车芯片设计能力的公司较 少 ,国外有英特尔 、高通 、博通 、英伟达等知名企业 ,国内也有少数企业 ,如海思 、大唐 、中星微电子 等 ,但国内的研发设计水平相较于国外差距较大。( 2 )高端光刻机制约着高端芯片的生产水平 。 时 下高精度光刻机被 ASML(顶级光刻机 7nm)、尼康和佳能三家国外企业垄断 ,世界主要芯片制造商 英特尔 、三星 、格罗方德 、联电和中芯国际等光刻机均来自 ASML。( 3 )很难取得车规级芯片认证 。 汽车芯片投产后 ,欲打入各一级( Tier1)车厂供应链 ,须取得北美汽车产业推出的 AEC-Q100( IC )、 101(离散元件)、200(被动零件)可靠度标准,以及供应链品质管理标准 ISO/TS16949规范两大考核 。

2.关键产品与技术国外依存度高。( 1 )新能源汽车行业常用的设计类软件 、仿真模拟类软件和 流体计算类软件等关键软件,几乎全部采购国外产品 。如肇庆某龙头汽车零部件企业,使用的 CAE 系统 、MES 系统 、PLM 系统 、SCADA 系统 、APS 系统等 ,贯穿设计研发 、生产制造 、管理 、服务等经营 活动的各个环节 ,而此类软件系统短期内国产软件难以替代。( 2 )生产设备与加工技术亦被国外垄 断 。 比如 ,发动机和变速箱的制造过程 ,几乎所有的加工中心都被 GLOB 、ENSHU 、FANAU 等国外 几家工厂垄断 ,测量设备基本被 MARPOSS 垄断 ,拧紧技术被阿特拉斯等垄断 ,乐泰垄断密封类的 胶水 。汽车传感器和执行器被德尔福 、霍尼韦尔 、博格华纳等垄断 。肇庆新能源汽车创新集中于车 型研发,而对于其他生产环节中的低碳技术创新严重不足 。

六、结论与启示

在梳理文献和调查研究的基础上 ,构建新能源汽车双链协同发展理论模型 ,揭示新能源汽车双 链协同对“双碳 ”目标的作用机理 。基于此,“双碳 ”目标下肇庆新能源汽车产业将从产业链强链补 链 、融入大湾区创新链等方向发力 。

(一)新能源汽车产业链强链补链

1.关键领域引进“链主 ”企业 。招引上游“链主 ”企业 ,补全电池产业链 ,强化产业集群效应 ;引 入数家整车制造企业 ,化解产业链条未来过度依赖小鹏汽车可能引发的潜在风险;“电控 ”领域可 协同电子信息产业,在汽车电子硬件部分发力 。

2.注重培育本地优质龙头企业 。对于电子硬件 、车身及其附件相关领域 ,需要培育本地龙头企 业 ,方式分别有:一是业务流程再造 。分析现有的业务流程 ,针对新能源汽车产业链环节 ,识别关 键业务 、经济附加值高的业务 、绩效低下的业务 ,局部优化或重新设计 ,提升企业竞争优势 。二是 建立战略联盟 。产业链上下游可以签订合作协议 ,建立起长期 、稳定的供需联盟 ,为更好地实现产 品开发 、市场销售和品牌推广,亦可同科研机构 、分销商建立一定时期范围内的战略联盟 。

(二)融入大湾区新能源汽车创新链

1. 区域协同创新 ,增强创新溢出效应 。积极融入大湾区创新链 ,推动区域协同创新 。鼓励 、支 持和引导肇庆新能源汽车加入大湾区新能源汽车技术创新联盟,主动寻求与广州 、深圳和惠州等城 市一流科研机构和高校的联合研发,参与大湾区基础研究、应用研究和技术研发等创新链关键环节[20] 。 同时,根据新能源汽车市场需求制定有针对性的技术引进策略并加强成果转化,尤其注重引进国内 对国外“卡脖子 ”技术的突破性成果 。此外,充分吸收和利用区域创新空间溢出效应 。

2. 强化自主创新 ,培育创新核心要素 。积极搭建产学研创新网络 ,引进高水平高校和高层次科 研人才 。基础性研究对新能源汽车产业的发展和建设将起到愈发重要的作用 ,肇庆高校应持续加 强对基础性研究的投入 ,夯实创新基础 ,以理论成果推动创新链高端发展 ;同时 ,受制于高水平高 校较少的实际情况 ,肇庆的高校 、企业和科研机构 ,积极与国内创新能力强的高校和科研院所开展 跨区域的项目合作,设立重大攻关专项,联合开展核心技术攻关,力求重点技术突破 。

(三)深化政府机构产业服务职能

1. 细化产业政策 ,强化低碳消费意识 。产业政策对产业发展具有导向和扶持作用 ,肇庆急需结 合国家“双碳 ”目标 ,研读和制定更加细化的新能源汽车产业政策 ,比如智能网联 、市场推广等政策可参考广州和深圳进一步具体化 ;倡导全民参与绿色节能型社会的建立 ,宣传绿色低碳消费理念 , 促进消费绿色升级,以扩大新能源汽车及关联产品市场 。

2.升级营商环境 ,吸引产业资本入肇 。肇庆新能源汽车产业营商环境升级 ,侧重于产业链与创 新链深度融合 ,如加强多链区域协同 、营造产业绿色发展环境 、建设科技创新平台 、壮大科技人才 队伍 、优化科技创新生态 、加大政策扶持力度 、构建知识信息共享机制等 。

【参考文献】

[1] 徐政,左晟吉,丁守海 .碳达峰、碳中和赋能高质量发展:内在逻辑与实现路径[J].经济学家,2021,275(11): 62-71.

[2] 宋华,杨雨东. 中国产业链供应链现代化的内涵与发展路径探析[J].中国人民大学学报,2022,36(1):120-134.

[3] 刘国巍,邵云飞 . 产业链创新视角下战略性新兴产业合作网络演化及协同测度——以新能源汽车产业为例 [J].科学学与科学技术管理,2020,41(8):43-62.

[4] 郭本海,彭莹,薛会娟 .知识互溢视角下新能源汽车产业链功能演化 GERT 网络模型研究[J].科技进步与对策, 2021,38(2):65-74.

[5] 史璐璐,江旭 .创新链:基于过程性视角的整合性分析框架[J].科研管理,2020,41(6):56-64.

[6] 苏屹,曹铮 .新能源汽车协同创新网络结构及影响因素研究[J].科学学研究,2022,40(6):1128-1142.

[7] 武建龙,郝蒙晓,黄静 .“互联网+ ”环境下企业创新生态系统的构建研究——以蔚来新能源汽车为例[J].软科 学,2021,35(5):70-77.

[8] 胡登峰,冯楠,黄紫微等 . 新能源汽车产业创新生态系统演进及企业竞争优势构建——以江淮和比亚迪汽车 为例[J]. 中国软科学,2021,371(11):150-160.

[9] 杨明,林正静 . 用创新生态理论和“ 四链 ”融合研究建设粤港澳大湾区国际科技创新中心[J].科技管理研究, 2021,41(13):87-93.

[10] 李雪松,龚晓倩 .地区产业链、创新链的协同发展与全要素生产率[J].经济问题探索,2021(11):30-44.

[11] 匡茂华,李海海 .创新链和产业链双向融合路径探析[J].人民论坛,2020(15):190-191.

[12] 李晓敏,杨娇娇,刘毅然 . 技术进步对新能源汽车需求的影响——来自 15 个国家的经验证据[J].软科学, 2020,34(10):12-17.

[13] 陈凤兰,陈爱贞 .RCEP 区域产业链发展机制研究——兼论中国产业链升级路径[J].经济学家,2021,No.270 (6):70-80.

[14] 李晓易,谭晓雨,吴睿等 . 交通运输领域碳达峰、碳中和路径研究[J].中国工程科学,2021,23(6):15-21.

[15] 薄凡,庄贵阳 .“双碳 ”目标下低碳消费的作用机制和推进政策[J].北京工业大学学报(社会科学版),2022,22 (1):70-82.

[16] 陈柳鑫,徐聪,陈娴 .基于消费者低碳偏好的三级供应链制造商碳减排策略研究[J].中国矿业大学学报(社会 科学版),2021,23(3):53-65.

[17] 郭玉晶,朱雅玲,张映芹 .技术进步对工业碳排放强度的作用机制及空间特征研究——基于面板分位数回归 的实证分析[J].企业经济,2020,39(8):71-78.

[18] 杨世明 .创新持续、创新质量对碳排放的影响效应研究——基于 2006—2017 年的省际面板数据[J].生态经 济,2021,37(12):23-29.

[19] 程娜,陈成 . 海洋碳汇、碳税、绿色技术:实现“双碳 ”目标的组合策略研究[J].山东大学学报(哲学社会科学 版),2021(6):150-161.

[20] 胡乐明 .产业链与创新链融合发展的意义与路径[J].人民论坛,2020,No.686(31):72-75.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jingjilunwen/76091.html