SCI论文(www.lunwensci.com)

【摘 要】 在空间功能分工基础上,考虑城市间经济联系,运用城市间功能互补指数对中国 16 个都市圈城市间功能互补水平进行了测度 。结果表明:2003—2019 年,都市圈城市间功能互补水 平总体上呈上升趋势,东部地区城市间功能互补水平远高于中西部和东北部地区,中西部和东北 部地区都市圈城市间功能互补水平差距有逐渐减小的趋势 。具体来看,仅有长株潭都市圈城市 间互补水平有所下降,其他都市圈城市间互补水平都有不同程度的提高,各大都市圈城市间功能 互补水平演变态势大体上以 2010 年和 2012 年为拐点 。从都市圈产业结构变化来看,都市圈城市 间功能互补水平大体上是由中心城市的生产性服务业水平决定的,中心城市的生产性服务业占 比不断提高,且其产业结构影响了外围城市的功能定位 。

【关键词】 都市圈,产业分工,功能互补,时空差异

一、引言

党的二十大报告明确指出 ,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务 ,国家的 “ 十四五 ”规划纲要则明确 ,要以具有区域发展优势的中心城市和城市体系为重点 ,打造带动经济 高质量发展的动力源 。可以看出 ,以都市圈为主体形态的区域协调发展格局将逐渐成为中国区域 发展的重要载体 。城市功能分工是都市圈最显著的特征,即中心城市以发挥技术密集型 、知识密集 型的生产性服务功能为主,外围城市以发挥劳动密集型 、资本密集型的一般制造功能为主 。合理的 都市圈规划有助于将结构松散 、功能相似的产业分布转变为更有效率 、联系更紧密的城市功能分工 格局 。研究都市圈内具有前后向关联和投入 -产出关系的生产性服务行业与生产制造功能行业的 城市间分工与互补性,可以更好地了解城市的职能,为城市的发展定位以及区域规划提供理论支撑 。

目前 ,测度都市圈城市功能分工的文献相对较少 。赵勇和白勇秀 [1] 、齐讴歌和赵勇 [2] 、马燕坤 [3] 沿着 Duranton 和 Puga 的思路测度了中国城市的功能分工水平 。 闫曼娇 、马学广和娄成武采用对应 分析法 ,通过绘制点聚图的形式分析了 2003 — 2012 年东部沿海城市 9 个城市群第二 、三产业的从业 人员分布 ,并对城市职能间的互补性进行了分析 [4] 。张明艳 、孙晓飞和贾巳梦运用区位熵灰色关联 法从具体产业层面分析了单个城市群的产业分工情况 [5] 。有学者认为 ,珠三角地区整体已经呈现 协同发展 、分工互补的态势 [6] 。但又有学者认为 ,珠三角地区的分工水平显著低于发达国家同类城 市 [7] 。李靖对京津冀的产业空间分工现象进行研究 ,发现京津冀三地的功能分工水平呈现出明显 的层次性 [8] 。但侯杰和张梅清细分城市与行业后 ,认为京津冀都市圈尚未真正形成分工协调 、功能 互补的空间分工格局 [9] 。

总体来说 ,已有文献在城市功能分工的效益及分工测度方面取得了较为丰富的研究成果 ,但也 存在以下不足:一是大部分国内关于都市经济圈产业分工的研究集中于如京津冀 、长三角 、珠三角 等经济发达的都市圈,仅有少数文献包含了不同经济发展程度的研究对象,并且对城市功能分工所处阶段存在争议 。二是针对区域功能分工的分析大多集中在分工角色或专业化水平方面 ,缺少对 都市圈产业分工带来的城市间互补性研究 ,少数探究城市间功能互补性的研究多认为城市间功能 分工差距越大互补性越大,鲜有考虑到经济联系对城市互补性的影响 。 因此,在城市功能分工的基 础上 ,结合城市间的经济联系 ,探究都市圈产业分工带来的互补效应 ,有利于丰富都市圈产业分工 理论,对有效引导产业在不同区域内的合理分布,实现都市圈带动下的区域协调发展具有重要意义 。

二、测度方法与数据说明

(一)测度方法

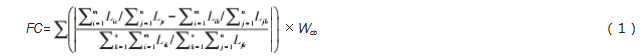

为了在考虑城市间的联系强度的条件下 ,考察区域内总体的互补程度 ,借鉴王志勇等( 2020 )[10] 的方法 ,测度城市功能分工基础上的都市圈功能互补 。考虑到我国都市圈多呈现“ 中心-外围 ”特 征,以单中心城市计算都市圈的功能互补指数,其计算公式可表示为:

其中 ,Lic 、Lib 分别为中心城市 c 和外围城市 b 中生产性服务功能行业 i 的年末从业人员数 ,Ljc 、Ljb 分别为中心城市 c 和外围城市 b 中生产制造功能行业 j 的年末从业人员数 ,m 、n 分别代表区域内的 生产性服务功能行业数和生产制造功能行业数 。Lik 为任意城市 k 中生产性服务功能行业 i 的年末 从业人员数,LjK 为任意城市 k 中生产制造功能行业 j 的年末从业人员数,x 代表区域内的城市个数 。

Wcb 为权重指数 ,为任一外围城市与中心城市间的联系强度( R )与区域内所有外围城市与中心 城市的联系强度之和的比值 。联系强度的计算方法为:

Rcb 为外围城市 b 与中心城市 c 之间的联系强度 ,P 为城镇单位从业人员期末总人数 ,G 为城市 经济规模的代表变量 GDP,Dcb 为两城市间的空间距离 。

由式( 2 )可以进一步得到外围城市与中心城市的权数 。其中 RC 为外围城市与中心城市联系强 度之和:

(二)数据说明

在区域选择方面,参考《中国都市圈发展报告 2019》以及胡萌和宫晓芹(2021)对都市圈的分类[11] , 选取成熟都市圈长三角圈 、珠三角圈 ,发展都市圈京津冀圈 、合肥圈 、青岛圈 、成都圈 、西安圈 、郑州 圈 、厦门圈 、济南圈 、武汉圈 、长春圈 、太原圈 、长株潭圈 、南宁圈 、沈阳圈 16 个都市圈为研究对象,除 京津冀 、长三角都市圈跨越多省外 ,其余都市圈基本都以省内发展格局为主 ,中心城市都是各省的 人口与经济活动的核心区域,基本能够代表我国区域经济的主要发展形势 。

长三角都市圈包括上海 、南京 、无锡 、常州 、苏州 、南通 、淮安 、扬州 、镇江 、泰州 、杭州 、宁波 、嘉 兴 、湖州 、绍兴 、金华 、舟山 、台州 、宣城 19 个城市 ;珠三角都市圈包括广州 、深圳 、珠海 、佛山 、江门 、 肇庆 、惠州 、东莞 、中山 9 个城市 ;京津冀圈包括北京 、天津 、石家庄 、唐山 、秦皇岛 、保定 、张家口 、承 德 、沧州 、廊坊 10 个城市 ;合肥圈包括合肥 、芜湖 、蚌埠 、淮南 、马鞍山 、铜陵 、安庆 、滁州 、宿州 、六安 10 个城市 ;青岛圈包括青岛 、烟台 、潍坊 、威海 、日照 、青岛 、烟台 、潍坊 、威海 、日照 10 个城市 ;成都 圈包括成都 、自贡 、德阳 、绵阳 、遂宁 、内江 、乐山 、眉山 、雅安 、资阳 10 个都市圈 ;西安圈包括西安 、 铜川 、宝鸡 、咸阳 、渭南 、商洛 6 个都市圈 ;郑州圈包括郑州 、晋城 、开封 、洛阳 、平顶山 、鹤壁 、新乡 、 焦作 、许昌 9 个城市 ;厦门圈包括厦门 、泉州 、漳州 3 个城市 ;济南圈包括济南 、淄博 、泰安 、德州 、聊 城 、滨州 6 个城市;武汉圈包括武汉 、黄石 、鄂州 、孝感 、黄冈 、咸宁 6 个城市;长春圈包括长春 、吉林 、 四平 、辽源 4 个城市 ;太原圈包括太原 、阳泉 、晋中 、忻州 、吕梁 5 个城市 ;长株潭圈包括长沙 、株洲 、 湘潭 、岳阳 、益阳 5 个城市 ;南宁圈包括南宁市 、防城港 、钦州 、贵港 、来宾 、崇左 6 个城市 ;沈阳圈包 括沈阳 、鞍山 、抚顺 、本溪 、辽阳 、铁岭 6 个城市 。

在行业选择方面 ,考虑到数据的可得性 ,将生产性服务功能从业人员定义为各城市范围内“交通运输 、仓储和邮政业 ”“信息传输 、计算机软件业 ”“金融业 ”“租赁和商业服务业 ”“科学研究与技 术服务业 ”的从业人员之和 ,以各城市范围内“制造业 ”从业人员数表示生产制造功能从业人员 。 所用原始数据均来自《中国城市统计年鉴》,部分年份数据缺失则用线性插值法补全 。城市间空间 距离采用非节假日百度地图推荐线路的公路里程数 ,不考虑都市圈内城市间距离的动态变化 。考 虑数据的可获得性和一致性 ,分析选取的时间跨度为 2003 — 2019 年 ,原因在于 ,2004 年开始经过国 家统计局调整,“按行业分组的单位从业人员 ”首次包含了“租赁和商业服务业”。

三、测度结果与分析

(一)都市圈城市间功能互补的整体特征及变动趋势

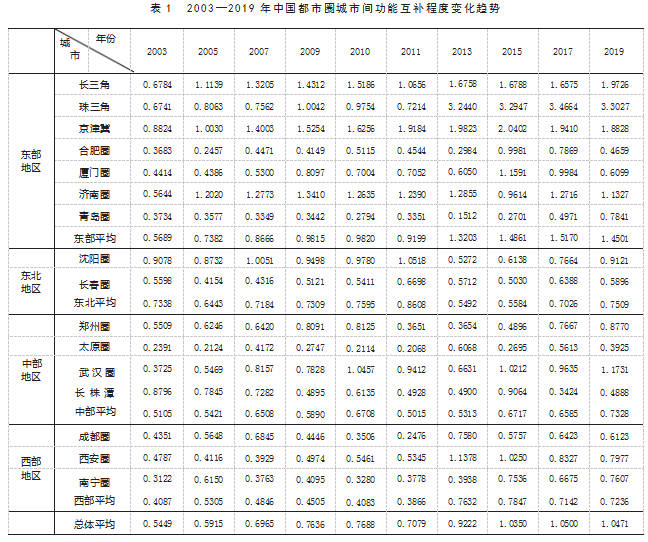

利用式( 1 )测算 2003 — 2019 年都市圈的城市功能互补水平 ,以各城市功能分工为基础 ,结合都 市圈内外围城市与中心城市联系的强弱,计算得出以下都市圈功能互补指数(见表 1)。

1. 总 体 上 看 。 2003 — 2019 年 中 国 都 市 圈 城 市 间 功 能 互 补 指 数 显 现 出 波 动 中 持 续 上 升 的 趋 势 (见 图 1),表 明 总 体 上 都 市 圈 外 围 城 市 与 中 心 城 市 的 互 补 性 不 断 增 强 。 分 阶 段 来 看 ,第 一 阶 段 ( 2003 — 2011 年)都市圈城市间功能互补指数一直上升到平稳 ,由 2003 年的 0.5449 上升到 2008 年的 0.7636.之后保持相对稳定 ;第二阶段( 2012 — 2019 年)都市圈城市间功能互补指数呈现出进一步上 升然后稳定的态势 ,最终达到 2016 年的最高点 1.086.之后保持平稳态势 。两阶段都是在增长五年 之后保持平稳,这可能是因为都市圈在功能互补程度提升之后,需要时间消化产业结构转变带来的 红利,之后再保持进一步增长 。

2. 分 区 域 比 较 来 看 。东 部 地 区 都 市 圈城 市 间 功 能 互 补 水 平 明 显 高 于 中 西 部 和 东 北 部 地 区(见 图 2),这 可 能 是 因 为 东 部 地 区 依 靠城 镇化拉 动 经 济发 展 的 空 间 小 ,从 而 更 专 注 于产 业 间 的 协 调 配 合 ,而中西部地区城镇化潜力大 ,政府更愿意集中资源扩大城镇规模 [12] 。 中西部与东北部地区都市 圈城 市 间 功 能 互 补水平 差距有在 波 动 中不 断缩 小 的趋 势 ,其 中 武 汉 都 市 圈城 市 间 功 能 互 补水平最 高,其他都市圈城市间功能互补水平相对较低 。

3. 2012 年 之 后 ,中 部 地 区 都 市 圈城 市 间 功 能 互 补 水 平 大 幅 提 高 ,中 西 部 地 区 都 市 圈城 市 间 功 能互补水平也出现不同程度的上升 ,东北地区都市圈城市间功能互补水平却显现出小幅下降趋 势 。具体来说 ,东 部地 区 都 市 圈城 市 间 功 能 互 补 指数 的变化 主要 由长 三 角 、珠 三 角 、京 津冀 三地 引 起 ,其中长三角都市圈从 2012 年的 1.4035 上升到 2019 年的 1.9726.珠三角都市圈从 2012 年的 0.8963 上 升 到 2019 年 的 3.3027.京 津 冀 都 市 圈 从 2012 年 的 1.4392 稳 步 上 升 至 2019 年 的 1.8828.合 肥 都 市 圈 、青 岛 都 市 圈 则 上升 幅 度较 小 ,而厦 门 都 市 圈 、济 南 都 市 圈 功 能分工水平 则进 一步 降 低 。 中 部 都 市圈中 ,郑州都市圈出现显著上升的趋势 ,从 2012 年的 0.3155 稳步上升到 2019 年的 0.8770 。太原都 市 圈 、武 汉 都 市 圈 则 呈现先 下 降 ,后 上升 的态 势 ,最 终 的 波 动 幅 度较 小 。长株 潭 都 市 圈 呈现 出先 上 升后下降的趋势 ,从 2012 年的 0.4905 上升到 2015 年的 0.9064.然后下降到 2019 年的 0.4888 。西部都 市圈中,成都都市圈 、南宁都市圈在波动中呈现上升趋势,在 2019 年分别为 0.6123、0.7607 。西安都市 圈则呈现先上升后下降趋势,由 2012 年的 0.4801 上升到 2013 年的 1.1378.随后下降至 2019 年的 0.7977 。

(二)都市圈城市间功能互补的横向比较及变动趋势

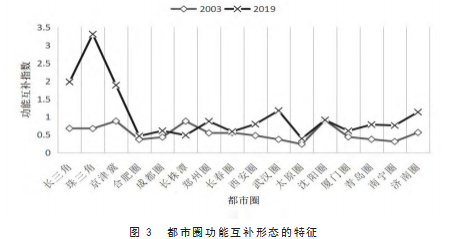

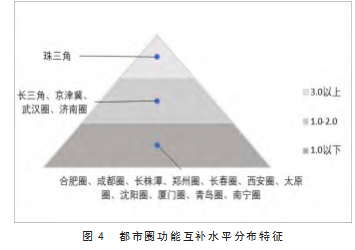

为了直观横向比较各都市圈功能互补水平的时间变化特征 ,绘制了 2003 年 、2019 年的都市圈 功能互补形态的特征(见图 3)。 图 4 进一步显示了 2019 年都市圈城市间功能互补水平分布特征 。

1.从图 3可以清晰地比较都市圈功能互补程度的高低以及增长情况 ,其中增长前三位的是珠三 角 、长三角 、京津冀都市圈 ,珠三角也是互补程度最高的都市圈 ,长株潭都市圈互补程度则出现逆 向增长,其他都市圈城市间功能互补程度仅有小幅上升或基本不变 。

2. 图 3 中有 5个变动趋势值得重视:一是大部分都市圈的功能互补指数都有明显上升 ,但非经 济发达区域的都市圈变化都比较小 。二是长三角 、珠三角 、京津冀的城市间功能互补指数提升幅度 最大 ,这与各地政府的规划和引导下的错位发展有关 ,如京津冀地区雄安新区的规划 、珠三角地区 广东推动的“双转移 ”战略等 。其中珠三角提升幅度最大 ,显示其功能定位进一步清晰 ,互补性得 到大大增强 。三是长株潭都市圈的城市间功能互补水平有所下降,表明其产业同构现象加重,都市 圈内部没有形成良好的分工关系 。 四是合肥都市圈 、成都都市圈 、长春都市圈 、太原都市圈 、沈阳 都市圈 、厦门都市圈城市间互补性仅有小幅上升 ,表明长期以来 ,六大都市圈内部周边城市并没有 与中心城市形成良好的互补格局 。五是郑州都市圈 、西安都市圈 、武汉都市圈 、青岛都市圈 、南宁 都市圈 、济南都市圈城市间互补指数有较明显的上升,表明这六大都市圈逐渐开始形成区域互补格 局,周边城市与中心城市逐渐错位发展,互补性增强 。

3.从图 4 可以看出 2019 年都市圈城市间功能互补水平总体上呈现三角形分布特征 。其中,珠三 角都市圈城市间功能互补水平最高 ,在 3.0 以上 ,处于第一层级 ;长三角都市圈 、京津冀都市圈 、武 汉都市圈 、济南都市圈城市间功能互补水平在 1.0 ~ 2.0 之间 ,处于第二层级 ;合肥都市圈 、成都都市 圈 、长株潭都市圈 、郑州都市圈 、长春都市圈 、西安都市圈 、太原都市圈 、沈阳都市圈 、厦门都市圈 、 青岛都市圈 、南宁都市圈城市间功能互补水平较低,基本都在 1.0 以下,位于第三层级 。

(三)中心服务化视角下都市圈内部分工特征及变化趋势

技术革命促进了经济体系内产业间联系的扩散 ,中间阶段在生产过程中变得越来越重要 ,第三 产业就业增长的一个持续部分归因于生产性服务业就业的增长 ,作为制造业公司(外包)的一项投 入 ,这是不同部门之间的垂直一体化分工程度不断加深的结果 [13][14] 。这些生产性服务已成为知识 创造和知识传播的关键节点 ,提高了经济效率 ,尤其是制造活动的效率 [15- 17] 。 因此 ,中心城市制造 业份额的下降与生产性服务业份额的上升 ,可能与都市圈生产经济结构的总体重组有关 [18] 。在生 产性服务业与制造业区域分工与互补的模式演变下,生产性服务业不断在中心城市聚集,表现为在 行业中的占比逐渐上升 ;制造业不断在外围城市集聚 ,表现为制造业占比逐渐上升 ,或者说生产性 服务业占比下降 。考察生产性服务业从业人员与制造业从业人员的比值 ,可以更好地反映都市圈 内部城市间的产业变化情况,了解都市圈内中心城市与其他城市互补的特征 。

1. 图 5 具体展现了 2003 年 、2019 年中心城市与其他城市产业变化情况 。从中心城市与外围城 市的产业比值对比来看,中心城市的生产性服务业占比要远高于其他城市,而且这种格局在大部分 都市圈都保持了持续的稳定 。例如 ,2019 年长三角都市圈中心城市上海的产业比为 1.6913.而其他 城市的平均水平仅为 0.4429.中心城市是外围城市的 3.82 倍 。 同样的情况还出现在武汉都市圈 、京 津冀都市圈和珠三角都市圈 。郑州都市圈 、西安都市圈 、沈阳都市圈 、厦门都市圈 、青岛都市圈 、南 宁都市圈 、济南都市圈 、成都都市圈中心城市的产业比是其他城市的 2 倍以上 ,但只有西安 、沈阳 、 南宁 、济南 、成都的产业比在 1 以上 ,郑州 、厦门 、青岛三市的产业比则在 1 以下 。长沙都市圈的产 业比虽然大于 1.但是与其他城市的产业比接近 ,而太原都市圈 、合肥都市圈 、长春都市圈的中心城 市产业比水平小于 1.同样与其他城市的产业比接近 ,尤其是太原都市圈和长春都市圈 2019 年的中 心城市产业比水平不及其他城市产业比水平 。

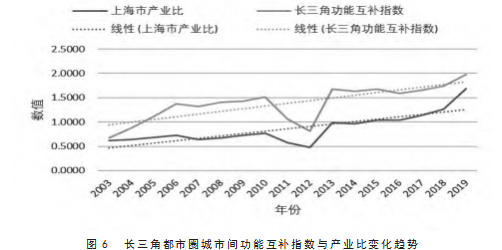

2. 进一步以长三角都市圈为例 ,分析都市圈城市间功能互补指数拐点处中心城市产业比的变 化(见图 6)。 从趋势线中可以看出 ,长三角都市圈城市功能互补指数与中心产业比的变化趋势基本一致,上升点 、下降点与拐点都出现在同一年份 。具体来看,2010 — 2012 年间,长三角都市圈城市 功能互补指数由 1.5186 下降到 0.8083.降幅 46.77% 。 同时 ,中心城市上海的产业比由 0.7680 下降到 0.4820.降 幅 37.24% ,其 他 城 市 则 由 0.2690 上 升 到 0.2893.增 幅 7.55% ,增 幅 与 降 幅 的 数 值 和 为 44.79% ,与功能互补指数的降幅相差 1.98% 。2012 — 2013 年间 ,长三角都市圈城市功能互补指数由 0.8083 上升到 1.6758.增幅 107.32% 。 中心城市上海的产业比由 0.4820 上升到 0.9859.增幅 104.54% , 其他城市则由 0.2893 上升到 0.2954.增幅 2.11% ,增幅之和为 106.65% ,与功能互补指数的增幅相差 0.67% 。 中心城市与其他城市的上升与下降阶段数据说明,中心城市生产性服务业与制造业占比的 变化是都市圈城市间功能互补指数变化的主要原因 ,即 2010 — 2013 年间城市功能互补指数的下降 与上升主要是由中心城市上海的生产性服务业比例减少和增加造成的 。 中心城市凭借其强大的经 济实力对都市圈内其他城市的定位产生了明显的影响 ,这也侧面印证了长三角地区仍显示出明显 的单中心特征 。

四、结论与政策建议

(一)结论

依据城市间功能分工和互补的相关测度方法 ,基于单中心视角 ,对中国 16 个都市圈的城市间 功能互补水平进行了测度,并对都市圈城市间功能互补水平变化原因进行了分析 。

1. 中国都市圈城市间功能互补水平总体上呈上升趋势 。东部地区城市间功能互补水平远高于 中西部和东北部地区 ,中西部和东北部地区都市圈城市间功能互补水平差距有逐渐减小的趋势 。 东部地区 2010 — 2012 年间 ,受金融危机后的大规模刺激计划的影响 ,除东北地区都市圈城市间功 能互补水平出现显著上升外,东部、西区、中部地区的城市间功能互补水平出现不同程度的下降 。

2. 从都市圈的时序变化来看 ,都市圈城市间功能互补水平呈现三角形特征 。珠三角都市圈位 居第一层级 ;长三角都市圈 、京津冀都市圈 、武汉都市圈 、济南都市圈城市间功能互补水平位居第 二层级 ;合肥都市圈 、成都都市圈 、长株潭都市圈 、郑州都市圈 、长春都市圈 、西安都市圈 、太原都市 圈 、沈阳都市圈 、厦门都市圈 、青岛都市圈 、南宁都市圈城市间功能互补水平位居第三层级 。总体 来看,大部分都市圈城市间功能互补水平在波动中上升,仅有长株潭都市圈出现明显下降 。

3. 从中心城市和外围城市生产性服务业与制造业的比值来看 ,总体上呈现中心城市产业比远 大于外围城市产业比的格局,并且两者的差距仍在不断扩大 。 以长三角都市圈为例发现,城市间功 能互补指数的变化大体上是由中心城市的生产性服务业占比变化造成的 ,长三角都市圈展现出明 显的单中心特征 。

(二)建议

从上述结果来看 ,中国都市圈城市间功能互补程度较低 ,变化幅度较小 ,只有长三角 、珠三角 、 京津冀都市圈城市间功能互补水平有非常明显的变化 。其原因可能在于:一方面,土地财政在早期 依然是各政府发展的主要手段,长三角等先发展起来的地区城镇化进程率先趋于饱和,拥有更多的资源投入到城市间产业分工规划上,而中西部与东北部地区早期仍有很大的发展空间,以致忽视了 产业发展规划 ,导致集聚经济依然处于低水平阶段 。 另一方面 ,行政分割导致的要素自由流动受 阻 ,以及城市规划体系不合理 ,都市圈内部联系松散 ,制约了城市间功能互补性的提高 。 我们认 为 ,在中国城镇化脚步放缓的时期 ,应在强调区域协调分工的基础上 ,着力发展服务业与制造业的 集聚,加快建设统一化市场,最终实现经济高质量发展 。

1. 生产性服务业 。生产性服务业集聚方面 ,要以构建生产性服务业生态圈为主 ,立足打造网络 化产业集群 ,增强产业服务配套 ,加大高素质人才引进力度 ,培育一批技术先进 、模式创新 、具有核 心竞争力的企业 。

2. 制造业 。制造业是经济的根基 ,政府部门应建立相关基金 ,做好中长期产业规划 ,分阶段与 企业协调推进打造区域竞争力制造业集群 。扩大集群规模的同时 ,也应避免盲目地推进工业园区 和产业园区建设,要结合城市发展定位,因地制宜引导制造业集群发展 。

3.城市间经济联系方面 。外围城市要加强与中心城市的联系 ,政府应依据都市圈规划 ,加强城 市间的交通网络链接 ,降低运输成本 。 中西部和东北部地区都市圈各城市间经济联系不强的一个 重要原因是经济规模不大 ,人口规模也相对较小 。 因此 ,要做大城市经济总量 ,吸引流动人口 ,提 高区域竞争力 。

【参考文献】

[1] 赵勇,白永秀 . 中国城市群功能分工测度与分析[J].中国工业经济,2012(11):18-30.

[2] 齐讴歌,赵勇 .城市群功能分工的时序演变与区域差异[J].财经科学,2014(7):114-121.

[3] 马燕坤 .城市群功能空间分工形成的演化模型与实证分析[J].经济管理,2016.38(12):31-46.

[4] 闫曼娇,马学广,娄成武. 中国沿海城市带城市职能分工互补性比较研究[J].经济地理,2016.36(1):69-74+88. [5] 张明艳,孙晓飞,贾巳梦 .京津冀经济圈产业结构与分工测度研究[J].经济研究参考,2015(8):103-108.

[6] 雷玉桃,薛鹏翔,孙菁靖 .城市功能分工与制造业生产率——对粤港澳大湾区协同发展现状的讨论与实证研 究[J].现代城市研究,2019(9):118-127.

[7] 谭锐 .湾区城市群产业分工:一个比较研究[J].中国软科学,2020(11):87-99.

[8] 李靖.新型产业分工、功能专业化与区域治理——基于京津冀地区的实证研究[J].中国软科学,2015(3):80-92. [9] 侯杰,张梅青 .城市群功能分工对区域协调发展的影响研究——以京津冀城市群为例[J].经济学家,2020(6): 77-86.

[10] 王志勇,叶祥松,林仲豪 .城市间功能互补测度研究——以三大城市群为例[J].南通大学学报(社会科学版), 2020.36(2):125-131.

[11] 胡萌,宫晓芹 .都市圈尺度下区域经济差距的测度和分解[J].统计与决策,2022.38(7):117-121.

[12] 孙红玲 . 中心城市发育、城市群形成与中部崛起——基于长沙都市圈与湖南崛起的研究[J].中国工业经济, 2012(11):31-43.

[13] Frangois,J.M.Manchin,and P.Tomberger.Services Linkages and the Value Added Content of Trade[J]. The World Economy,2015.38(11):1631-1649.

[14] Di Berardino,C.Structural Transformation in Manufacturing and the Role of Business Services:Evi- dence from the Italian Economy[J].L'Industria,2017(4):495-516.

[15] Falk,M.and F.Peng.The Increasing Service Intensity of European Manufacturing[J].The Service Indus- tries Journal,2013.33(15):1686-1706.

[16] Desmarchelier,B.F.Djellal,and F.Gallouj.Knowledge Intensive Business Services and Long Term Growth [J].Structural Change and Economic Dynamics,2013.25(C):188-205.

[17] Ciriaci,D.and D.Palma.Structural Change and Blurred Sectoral Boundaries:Assessing the Extent to Which Knowledge-Intensive Business Services Satisfy Manufacturing Final Demand in Western Countries[J]. Economic Systems Research,2016.28(1):55-77.

[18] Bryson,J.R.and P.W.Daniels.Service Worlds:The Service Duality and the Rise of the Manuservice Econ- omy[M]. In Handbook of Service Science,edited by Paul P.Maglio,CheryI A.Kieliszewski,and James C. Spohrer,Boston:Springer US.2010:79-104.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jingjilunwen/73337.html