SCI论文(www.lunwensci.com)

摘 要:以沪深 A 股上市公司为样本,通过双重差分法实 证检验减税降费政策对企业全要素生产率的影响效果及其作 用机制 。研究结果表明:减税降费政策能够推动企业全要素生 产率显著上升 ,其中技术创新和资源配置起到了主要机制作 用 。研究结论对完善减税降费政策,提升企业生产效率具有借 鉴意义。

关键词:减税降费,全要素生产率,作用机制

党的二十大报告中突出要加快构建新的发展格局 ,其中 关键举措就是落实供给侧结构性改革, 推进积极财政政策增 效。其中大规模减税降费政策切实有效地激发了市场活力。由 此可见,我国政府一方面希望能够提高企业资源的利用率,减 少无效耗费,进一步调动企业生产经营积极性,另一方面良好 的配置效率能够激励企业增加要素投入扩大再生产, 推动中 国实体经济发展开拓,从而巩固经济稳中向好的良好势头 。但 是,关于推行减税降费政策的经济后果、政策力度把控,甚至 如何改革以及完善减税降费路径的问题还有待于进一步讨 论 。为此,本文基于全要素生产率,探析企业在减税降费政策 冲击下的变迁过程, 减税降费对企业全要素生产率的影响机 制 。以 2012—2021 年沪深 A 股上市公司为样本,通过双重差 分法实证检验减税降费政策对企业全要素生产率的影响效 果,探究减税降费政策促进企业全要素生产率的作用机制 。这 一研究对充实完善减税降费政策的经济后果, 提升减税降费 的政策效应,具有一定的指导意义。

一、研究假设的提出

实施减税降费政策自然要以经济高质量发展为导向,我 国财政体制改革业离不开减税降费这个关键性问题 ,对于减 税降费政策效用及其机制作用问题分析成为以后发展道路上 的关键性问题(白晶和孙禺等,2021)。[1]一方面,减税降费能推 动企业改制重组、去产能调结构,有利于提高企业的市场竞争 力和资源有效配置和节约使用 。另一方面,减税降费可增加企 业的可流动资金,直接优化企业内部资金结构,进而激励企业 进行技术创新或者提高生产效率,导致产品消费价格降低,进 一步提升消费者消费能力, 这个良性循环过程又可以助力良 性发展(丁正智和韩晓琴,2020)。[2]

基于此,本文提出假说 1:减税降费政策能够提升企业全 要素生产率。

国内外学者在减税降费与企业创新领域进行了深入研 究,普遍认为,减税降费能够促进企业科研创新和资源配置 。 税收抵免可以进一步激发出企业的创新产出,研发出先进的 生产工艺,实施营改增、研发费用加计扣除还是通过降低个人 所得税,均对企业创新有重大意义(王华,韦欣彤等,2020)。[3] 在管理调配方面,企业专业化分工可以提高效率,进一步促进 企业的创新行为(毛捷,曹婧等,2020)。[4]企业税负的提高会抑 制企业的全要素生产率 ,较轻的税负水平能提高企业产能利用率(胡鞍钢,2021)。[5]减税降费政策的趋势与中国目前高质 量发展的要求相契合 ,通过减税降费完善政府和企业间的资 源再分配机制,减轻企业融资限制,经过企业生产率的提升 , 进而拉动产业升级转型。

基于此提出假说 2:减税降费政策通过提高企业创新水平 和资源配置效率,从而提升企业全要素生产率。

二、研究设计

( 一)样本选取与数据来源

本文将 2012 年作为研究起始年,以 2012—2021 年沪深 A 股上市公司为样本,包括我国 31 个省级行政区(不包括我国 香港、澳门特区和台湾省)。 国泰安数据库(CSMAR)是本文的 主要数据来源,涉及各省份财政数据和上市公司财务数据 。筛 选样本过程中, 剔除金融行业公司、ST、*ST、PT 类公司 、数据 缺失的公司,得到 13830 个公司一年观测值 。由于极端值问题 影响连续变量,因此进行了上下 1%分位的缩尾处理。

(二)变量定义

1. 被解释变量 。本文以企业全要素生产率作为被解释变 量 。 目前企业全要素生产率测算时有代表性的基本方法有 OP 法、LP 法以及 OLS 法 。本文在基准回归中使用 LP 法进行测 算 。首先要为涉及各要素找到合适的替代变量,营业收入取自 然对数表示产出变量,购买商品、接受劳务支付的现金取自然 对数表示中间投入,购建固定资产、无形资产支付的现金取自 然对数表示资本投入 ,劳动投入以企业职工人数取自然对数 表示劳动投入,最后对 LP 法测算出的值取自然对数,反映企 业全要素生产率(TFP)。

2.解释变量 。政府本文的解释变量为“重大减税降费”,用 TFD 表示 。以各省份地方当年一般公共预算收入表示当地税 费负担,用税费负担除以当地当年 GDP 进行表示。而重将该省 税费连续 4 年及 4 年以上降低 ,且累计降低之和为达到 0.5% 及 0.5%以上, 定义为该省份在此期间实施了重大减税降费政 策则 TFD 取值为 1.反之则取值为 0.

为了确定减税降费政策影响企业全要素生产率的重要机 制,对企业创新和资源配置效率进行考察,企业的创新水平用 PAT 表示,以滞后一期的企业专利授权数加 1 取对数来衡量。 企业资源配置效率,用 EI 表示,企业投入资本的产出效率是企 业资源配置效率的重要衡量标准之一 , 因此本文借鉴钱雪松 等资源配置效率以企业投资效率替代,[13]并构建投资模型如式 (1):

INVi,t =α+β 1SGi,t- 1 +ε i,t (1)

本文用式(1)残差项的绝对值表示残差项的意义是非效 率投资占总资产的比例,即企业投资效率 。SGi,t- 1 表示企业 i 于第 t-1 年销售额的增长率 。INVi,t 表示企业 i 于第 t 年固定 资产和无形资产所产生的增量在总资产中的比重, 是企业投 资水平表现 。为方便分析判断,通过对残差项取绝对值乘以 -1.所以 EI 越大表明企业投资效率越高。

3.控制变量 。现有研究表明,一些企业特征会影响企业的 外部要素来间接作用于全要素生产率,包括企业年龄(AGE)、企业规模(SIZ)、产权性质(SOE)等在内,为排除企业盈利能力也是影响 , 控制了企业的财务特性 , 包括净资产收益率(ROA)、发展能力(GROWTH)和偿债能力(LEV)等 。考虑到市场需求对生产率的作用,本文还控制了企业发展能力 。变量的相关表示和计算方式如表 1 所示。

4.模型构建 。为克服内生性问题,本文加入 GMM 框架后得到的 Levinsohn- Petrin(LP)估计结果 。在真实的市场中,为适应生产经营活动某些投资可能会丢弃,会造成数据的浪费。LP法针对此问题进行了改进,增加了代理变量选择的灵活性,以中间品投入指标作为代理变量。

因此本文使用 LP 法测算企业全要素生产率,具体回归方程如下:

TFPi,s,t =α+βTFDs,t +γXi,s,t +μ i +λ t +ε i,s,t (2)

科研创新产出和资源配置改善是否是主要影响机制,本文的具体模型如下:

PATi,s,t 或 EIi,s,t =α+θTFDs,t +γXi,s,t +μ i +λ t +ε i,s,t (3)

其中, 下标 i 为企业,s 为省份,t 为年份 。PATi,s,t 表示企业创新水平,EIi,s,t 表示企业资源配置效率 。TFDs,t 的系数 θ是本文要关注的,若 θ 显著为正,反映通过企业创新水平或资源配置效率,减税降费政策可以提高企业全要素生产率。

三、实证结果

( 一)描述性统计

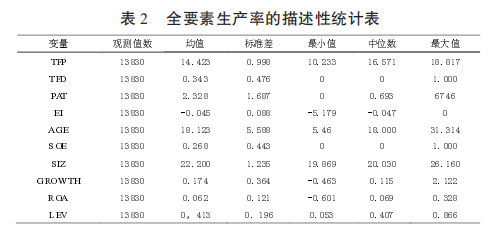

企业全要素生产率(TFP)的最大值为 18.817.最小值为10.233.均值为 16.571.表明全要素生产率水平存在差距。根据TFD 的均值为 0.343 ,表明平均有 34.3%的企业享受了重大减税降费政策 。变量描述性统计结果见表 2.

(二)实证结果分析

1.影响分析。表 3 表示的是全要素生产率的政策影响的估计结果。TFD 的系数均在 1%水平下显著为正,无论在第(1)列加入了年份和企业固定效应还是第(2)列加入了控制变量,表明减税降费政策实施推动了企业全要素生产率提升 。假设 1 得到验证。2.机制分析 。表 4 表示的是本文的主要变量的检验结果。 技术进步效应和资源配置效应两个方面是全要素生产率的两 个主要渠道。表 4 第(1)列、(2)分别表示了企业创新水平和资 源配置效率影响机制的检验结果,TFD 系数分别在 1%和 10% 水平下显著为正 ,表明减税降费能够提升企业创新水平和资 源配置效率 。则假设 2 得到验证。

四、研究结论与政策启示

本文研究了减税降费与企业全要素生产率提升的关系,从影响机制方面来看,企业“存有余力”,研发创新的资本增加,以及提高投资的有效率,促进企业技术发展和创新,提高企业资源配置效率,最后变现为企业全要素生产率提升。减税降费政策将产能过剩矛盾化解,寻找并培育经济增长新动能,促进企业全要素生产率的提升。为此:第一,为不断为经济注入新鲜血液、进一步激活市场活力考虑到当前的经济条件,应将坚持开源节流并举的原则贯彻全过程,平衡加强征管和促进高质量发展之间的关系,有效减少税收流失,持续提高税收质量,同时也要确保税收稳定增长。第二,作为推动高质量发展的关键工具,需要不断优化、持续完善相关政策。由于政策效应随着时间推移具有持续性,即减税降费对于企业全要素生产率也会有持续效应。

参考文献:

[1] 白晶,孙思, 李全成.金融机构的税负负担与减税降费效果分析 [J]. 中国市场,2021(23):32- 33.

[2] 丁正智,韩晓琴.助力高质量发展减税降费的原则机理路径[J].理论视野,2020(02):46- 52.

[3] 王华 , 韦欣彤 , 曹青子 ,廖凌韬 .“ 营改增”与企业创新效率—来自准自然实验的证据[J].会计研究,2020(10):150- 163.

[4] 毛捷, 曹婧,杨晨曦.“ 营改增”对企业创新行为的影响—机制 分析与实证检验[J].税务研究,2020(07):12- 19.

[5] 胡鞍钢. 中国实现 2030 年前碳达峰目标及主要途径[J].北京工 业大学学报(社会科学版),2021.21(03):1- 15.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网!

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jingjilunwen/72076.html