SCI论文(www.lunwensci.com):

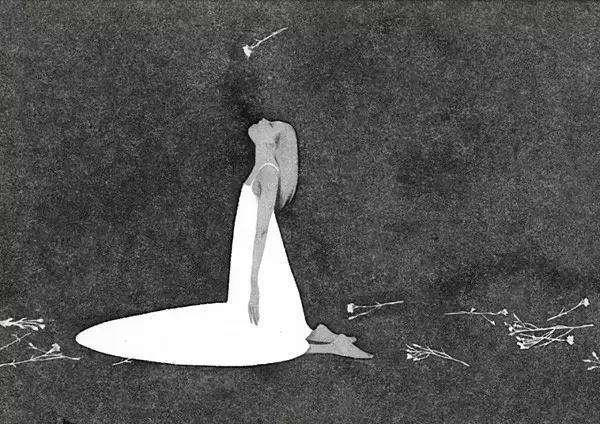

摘要:《无声告白》是华裔作家伍绮诗的一部跨时空跨种族的小说,作者通过主人公莉迪亚的成长故事和悲剧命运表达她的核心理念,即人们终此一生都在找到真正的自己。本文认为,这部小说里的主要人物有着丰富的心理防御机制,并因此主导他们的故事和命运,故予以剖析。

关键词:《无声告白》;心理防御机制

本文引用格式:王梅.《无声告白》的人物心理防御机制分析[J].教育现代化,2019,6(34):243-246.

心理防御机制(psychological defense mechanism),是指个体遭遇挫折或紧张的冲突情境时,在其内部心理活动中有意无意采用某种方式,由此摆脱烦恼、消除焦虑,以恢复心理平衡与稳定的一种适应性倾向[1]。此词由心理学精神分析学派的鼻祖弗洛伊德提出,他认为,个体的人格结构包括“本我”“自我”和“超我”三部分。“本我”与生俱来,由先天本能和基本欲望构成,是储藏心理能量的地方,它以满足即时需要的方式遵循“快乐原则”;而“自我”是在个体成长过程中逐渐出现,且遵循“现实原则”,一方面用心满足欲望、竭尽所能避免痛苦,另一方面,又要依从现实生活中的规则和约束;“超我”是“道德化了的自我”,代表社会道德标准,更多受良心支配。

“本我”受“自我”和“超我”的控制,“自我”调节着“本我”和“超我”。很多时候,人们的这三个“我”在面临障碍、经历挫折时,很难保持心理平衡状态,反而易于产生激烈的冲突和矛盾,由此引发焦虑、紧张和恐惧等心理体验,而为了应对这种失衡状态和心理压力,于是生成形态各异的心理防御机制。弗洛依德及精神分析学派的其他心理学家们将人们常见的心理防御机制分为逃避机制、自骗机制、攻击机制、代替机制和建设机制五大类别,以此为基础分述十五种心理防御机制。这些心理机制的积极意义在于能帮助个体走出紧张、焦虑、悲痛等负面情绪,修复心理失衡的状态,并能激励个体坚韧对抗困难和挫折等;其消极意义使个体退缩到虚无缥缈的假象安全状态中,从而导致激化内心冲突,产生心理问题。

《无声告白》这部作品的主要人物莉迪亚、詹姆斯、玛丽琳和内斯也存在着不同的心理防御机制,其中极大比例的心理防御机制具有消极意义,这些似乎牵引着故事的发展脉络和走向。对此,笔者试图逐一解析他们的心理防御机制。

一 莉迪亚的心理防御机制

莉迪亚是詹姆斯和玛丽琳的大女儿,也是小说中的悲剧人物,她的悲剧与其成长经历中生成的心理防御机制有着千丝万缕的联系。她常用的心理防御机制是仪式抵消、合理化、转移和隔离。

(一)仪式抵消

仪式抵消属于精神分析学派归纳的四大类的心理防御机制中“自骗机制”的一种。它是人们无意或有意犯错,且牵连无辜他人受到伤害或损失时,深感内疚和自责,而采用象征式的事情和行动来抵消内心的不安和罪恶感。

莉迪亚在幼儿时期经历母亲玛丽琳无声无息突然离家出走长达两个月的变故,时常做噩梦,“梦见她和蜘蛛一起爬行,她和蛇绑在一起,她淹死在茶杯里。”[2]而她从始至终不知道母亲离家出走的真实原因,即使玛丽琳归家夫妻两人也未曾向儿女解释,因此,莉迪亚将母亲离家出走归因为自己的过错,深信自己做错了什么惹母亲生气才离去,所以当母亲重返家园后,无论母亲的安排怎样地非她所愿,她都会微笑着说“是的”“当然”,并按母亲的意愿去学习,以这样的仪式消除自己的负疚和恐惧。仪式抵消,成为了莉迪亚心理防御机制的主旋律,直到莉迪亚16岁生日那天参加初学者驾照考试失败,玛丽琳安慰她说这不是学校考试不及格,因为学校考试更是让莉迪亚头疼伤怀的事,为此她内心的怒火难以抑制,各种负面情绪交织在一起,却强烈隐忍,并以异常灿烂的笑容回应说“当然,妈妈”。其实,当莉迪亚在幼儿时期第一次开始启动这样的仪式抵消后,渐渐地迷失自我。

(二)合理化

合理化,也属于自骗机制的一种,是指个体无意识地用似乎合理的逻辑为自己难以接受的言行举止、动机等辩护,从而让自己能心安理得地接纳。

莉迪亚在幼儿时期,也就是她的母亲玛丽琳归家后不久,玛丽琳几乎将全部的期待倾注到莉迪亚身上,使其成为自己的注意的焦点,而儿子内斯则经常被忽视,出于嫉妒或者报复心理,一次,他们兄妹俩在湖边玩耍,哥哥内斯将妹妹莉迪亚推入水中,她跌入水中,没有丝毫意外、惊慌和反抗,反而认为是哥哥知道她承载的来自母亲的压力巨大,帮她解脱,“那些倾斜挤压在她身上的东西,她也不想要了,它们太沉重了”。当然,一方面,莉迪亚确实背负着违背自己意愿的包袱,从弗洛伊德所指的“本我”角度而言,她确实想摆脱重获自由;但另一方面,哥哥给予的方式,绝对不是莉迪亚内心真实需要的,所以编造出似乎成立的理由,让自己能平静接纳。

(三)隔离

隔离,与前文述及的仪式抵消、合理化,同属于自骗机制。所谓“隔离”是把引起自己焦虑、痛楚等负面情绪的部分事实通过某种方式,使其与自己的意识隔离,让自己意识不到它的存在,从而心情趋于平和。

莉迪亚在成长的过程中,自从被哥哥推入水中,继而被哥哥救出后,感受到只有哥哥内斯是自己的亲密伙伴。自己在学校不再孤单,内斯给她占餐位或车位;而在家中当父母问及她不愿多谈的问题,使自己陷于尴尬境地时,哥哥时常为自己解围,因此对哥哥有深厚的依恋之情。当她第一个看到哥哥被哈佛大学录取的信件时,她预测到的兄妹离别,让她非常伤感和失落,于是将信件隐藏或撕毁,希望就此将局面扭转,隔离哥哥将要离去的事实,似乎就能化解内心的怅然若失。

(四)转移

转移,属于一种攻击机制。转移是个体对某些对象存在一些特别情感、欲望或态度,因某种原因(如不符合社会规范,或具有危险性,或不为自我意识所允许等),无法向原本的对象直接表现,转而对其他对象以直接或间接的攻击方式,或者用他人能够接纳的、安全的方式去释放和宣泄,以舒缓自己心理上的焦虑。

转移,是莉迪亚较为常用的心理防御机制,例如,莉迪亚的父亲曾送给她期待的生日礼物——一条项链,她误解父亲是在他的情人路易莎建议下才选择时,愤恨不已,于是将项链搁置,当发现妹妹汉娜偷带这份礼物时,心头之火升腾,不仅扇了妹妹一巴掌,并强行取下,不顾是否会勒伤妹妹。其实,莉迪亚的怒火是父亲的“情人”,但却不敢在父亲面前爆发,于是妹妹成为其出气筒。

莉迪亚另一个“转移”典型例子,是莉迪亚想与杰克发生性关系被拒,而当杰克告诉其真实原因,因为他喜欢的是莉迪亚的哥哥内斯,她非常愤怒,用尖锐刻薄的言语还击“我为你感到遗憾,爱上了讨厌自己的人”,杰克回应“至少不会一直让别人告诉我该做什么,至少我不害怕”,此语直击的内心,让莉迪亚深受重创,而威胁杰克要将他的想法公布于众。莉迪亚本来对杰克心存好感,并尝试亲密,但杰克的坦白让她有无望之感,于是用言语攻击和威胁,都是一种转移。而半夜独自乘船到湖心,也是因为杰克的一语中的,揭示她多年来对父母的百依百顺,导致自我的迷失,这种痛楚她没有对家人直接表露,而是选择逃离到湖边,寻求一份静谧。

二 詹姆斯的心理防御机制

詹姆斯是悲剧人物莉迪亚的父亲,是一名出生在美国的华裔,他常用的心理防御机制,有和女儿莉迪亚一样的转移,例如他的妻子玛丽琳不辞而别离家出走让他心烦意乱,一次儿子内斯问及“爸爸,你相信吗?人类能登上月球,然后再回来?”时,他却以扇儿子巴掌回应,是将对妻子的担忧、牵挂和愤怒转移到儿子,这一巴掌使其父子关系近乎崩塌。

而莉迪亚的意外死亡,他内心悲痛,葬礼后,开始与秘书路易莎频繁往来,并翻云覆雨地发泄自己的悲伤,以此逃避回家后看不到莉迪亚的痛苦。然而离开路易莎回家后,比以前还要愤怒。这是因为,他将失女之痛转移到路易莎,这种消极的防御心理机制,但并没能实质性地融解他痛楚。除了转移这种心理防御机制,詹姆斯还常用另外两种防御机制,即反向和投射。

(一)反向

反向,是一种自骗机制。当个体“本我”的欲求和动机,不能被自我意识或社会行为准则或道德规范所接纳时,担心自己不慎表现出来或被他人察觉,则将其压抑至潜意识,并以截然相反的行为取代,一言以辟之,也就是个体“本我”和“自我”的冲突,使得动机和行为背道而驰。詹姆斯的这种心理防御机制,在与自己的儿子内斯相处时,会流露出来。在内斯年幼时,詹姆斯带他去游泳,当内斯在游泳池被孩子们戏弄时,詹姆斯回想起自己的童年类似的经历,他想安抚孩子,并想告诉他理解他的心情,“被戏弄的屈辱,无法合群的挫败感”,但他什么也没有做,“自我”似乎告诫他不可以如此,不能抖露出童年的“污点”,所以回家后当玛丽琳询问儿子闷闷不乐的原因时,他却若无其事地说一群孩子逗儿子玩,儿子需要学会接受玩笑,这完全背离了他想安慰儿子的初衷。

而在莉迪亚的葬礼上,内斯因怀疑莉迪亚的死亡,于杰克有不可推卸的责任,所以当场质问杰克时,被詹姆斯发现,他的“本我”很想安慰和拥抱儿子,“自我”却认为儿子在葬礼上对杰克挑衅不合时宜,故像施之以惩罚似的将儿子独自留下,让他独自回家,而自己带着妻子和女儿离开。小说中,詹姆斯在儿子面前表现出反向防御机制的还有几处,他的无心之举,都割裂父子关系,使两人之间心生芥蒂。

(二)投射

投射属于一种攻击机制,即个体内心存在某种邪念,或行为上有某种恶习,为降低“本我”的罪恶感,歪曲并斥责别人有这种念头或恶习;或者把自己所不能接受的性格、特征、态度、意念和欲望转移到别人身上,指责别人这种性格的恶劣及批评别人这种态度和意念的不当。[3]

詹姆斯的投射,常表现在和妻子玛丽琳的关系出现矛盾时。玛丽琳因为想圆自己的医生梦想,悄然离家出走,詹姆斯将自己整日关在书房,拼凑妻子撕毁的留言纸片。对于拼凑出的只言片语“我头脑里总是憧憬着另一种生活,但实际情况却事与愿违”,詹姆斯以为妻子后悔选择嫁给自己,因为在他所处的历史背景,是二十世纪五十年代,在美国种族歧视较为普遍,作为“异类”他饱受排挤和嘲讽,自卑感深入骨髓,对于玛丽琳选择嫁给自己,内心缺乏安全感,所以看到玛丽琳的纸条,自卑感开始作祟,将自己的想法投射到妻子身上,以为妻子憧憬的生活是嫁给一个白人。

这种投射,还格外典型地出现在女儿莉迪亚意外死亡后,当玛丽琳不断质疑警察的办案方式时,詹姆斯予以阻止,引发夫妻冲突,愤怒中,玛丽琳说“我不会像警察扣头”。扣头一词,激惹了詹姆斯内心的自卑,他一度别人认为自己“唯唯诺诺,奴性十足”,没想到妻子也这样看待自己。其实,詹姆斯曲解妻子本意,认为妻子也如同自己一样鄙夷自己,进而使夫妻关系曾一度恶化。

三 玛丽琳的心理防御机制

玛丽琳是莉迪亚的母亲,詹姆斯的妻子,她的心理防御机制与丈夫和女儿的心理防御机制都不尽相同,主要有潜抑、退行、理想化和否定。

(一)潜抑

潜抑,属于逃避机制的一种,指个体把意识中对立的或不能接受的冲动、欲望、想法、情感或痛苦经历,不知不觉地压制到潜意识中去,以至于当事人不能察觉或回忆,以避免痛苦[1-4]。

玛丽琳的心理防御机制体现在与自己的母亲关系上,她和詹姆斯的婚姻没有得到母亲的支持,在婚礼上,她的母亲反复对玛丽琳说“这样不对”,并担忧日后她的家庭和孩子无法适应环境。此后,玛丽琳长达八年与母亲断绝一切联系,直至母亲去世。在自己婚礼上,没有得到母亲的祝福,玛丽琳的“本我”是深感遗憾且对母亲心存埋怨,“自我”却表现不在意,为了让“本我”的念头没有复苏的机会,所以八年里没有联系母亲,以免触及潜意识中的怨怼情绪。

(二)退行

退行也是属于逃避机制,指个体在面临障碍或挫折时,表现出不符合其年龄特征的幼稚行为,似乎倒退到童年时期不成熟状态。玛丽琳在与家人的相处中,使用了这样的防御机制,婚后的第八年,因不甘平庸,不愿意在养育孩子的过程中遗失自己的梦想,而期待去作助教,但詹姆斯以为她是为了贴补家用,不想她重蹈覆辙,走上他母亲的繁忙苦累之路。玛丽琳决定重返校园继续以前中断的学业,本想写信告知丈夫,最后却撕碎,直接不声不息的离家出走。而离家后,很是想念家人,却隐忍着,虽然反复打电话回家,却不言一声,只能靠抚摸从家中带走的丈夫和儿女的物品来释放这种思念之情。这一切,作为成年人,玛丽琳完全可以选择与丈夫坦诚交流,让家庭所有成员了解她的梦想与挂念,而不是像一个不谙世事的女孩,选择离家出走的方式达到自己的目的,此举给家人都带去不同程度的伤害。

(三)理想化

理想化,是自骗机制的一种,指个体对某人或某事物赋予了过高的期待或评价,这种高估,使事实扭曲和美化,远离现实。玛丽琳将这种防御机制,以及前文所提及的投射防御机制,可谓淋漓尽致地应用到了女儿莉迪亚的身上。重返校园的玛丽琳因再度怀孕不得不放弃成为医生的梦想,于是将自己的梦想全然寄托在女儿身上,并且认为女儿在学理科方面有出类拔萃的优势,而实际上莉迪亚从未拥有这样的梦想,且学习越来越吃力,也因此一直在负重前行。

(四)否定

否定是逃避机制的一种,它是一种比较原始而简单的防卫机制,即在创伤性情境下,否定不愉快的事件,当作根本没有发生过,以此减轻痛苦。玛丽琳在莉迪亚死亡后,这种防御机制随时包裹着她,她否定莉迪亚会半夜溜出门的事实,认为是疯子或劫匪等犯罪分子强迫所为;当警察询问莉迪亚是孤独的孩子么,玛丽琳却极力辩解,以女儿刻苦勤奋忙碌聪明为由,警察问莉迪亚事发前心情怎样,是否有伤害自己的可能,玛丽琳则说她很快乐,热爱学校,前途光明,断然否定警察的推测;玛丽琳无意在女儿书包缝隙里发现了烟盒和安全套,她把两样东西迅速扔掉,“仿佛它们是可怕的毒蛇”,并极力否认绝不是女儿的东西……总之,关于莉迪亚的一切真相,她都全盘否定,因为事实中的莉迪亚与她心目中的莉迪亚有天壤之别,她无法接受。

四 内斯的心理防御机制

内斯是莉迪亚的哥哥,家中唯一的男孩,他的心理防御机制比较简单,主要是转移和升华。

(一)转移

转移,这种心理防御机制前文已提及,不再赘述。内斯的转移主要体现在以下方面:内斯童年时期,母亲离家出走返回后,似乎将全身心都倾注到莉迪亚的身上,常常忽视内斯的存在,内斯心理严重失衡,于是和莉迪亚在湖边玩乐时,将妹妹推入水中,尽管很快又将莉迪亚从水中救出,但是他推妹妹入水的行为,其实就是将对母亲偏袒的愤怒转移给无辜的妹妹。

莉迪亚死后,内斯曾出现要么在家里如笼中困兽,坐立不安,摔打物体;要么去质问和挑衅杰克,并用拳头击打杰克,这些都是将妹妹死亡带来的内心愤怒、悲伤和内疚转移给物品和杰克。

(二)升华

升华,这是一种建设机制,也是一种积极的防御机制,它指个体将本我的内驱力转变为社会接纳、个人认可的形式,以一种积极的心态应对障碍或挫折。内斯是在家中出现变故后,唯一应用了积极的心理防御机制的人,这主要体现在玛丽琳“失踪”后,对莉迪亚和内斯而言,没有母亲的日子,“无声地吞噬着他们的心,那是一种四处蔓延的钝痛”,而在此期间,内斯无意在电视中看到了美国人登陆月球的新闻,瞬间产生了浓厚的兴趣,开始沉迷于宇航知识,且在想念母亲的时候,会收集和翻阅宇航知识,这是积极的升华,为他后来成功被哈佛大学录取铺垫了道路。

五 结语

《无声告白》主人翁们的心理防御机制,存在数种,其中很多属于消极的心理防御机制,而积极的消极防御机制寥寥无几。正因为消极的心理防御机制主导着主人翁们的生活、学习和工作,才会酝酿并导致了悲剧。这篇小说,给人们的启迪,即是,当面对困惑无助、困难瓶颈、挫折危难时,需要调动积极的心理防御去应对,才有可能让自己突破困境,有所收获,从而在人生道路上迅速成长和发展。

参考文献

[1]弗洛伊德著《.精神分析导论》[M].北京:九州出版社,2014.276.

[2]伍绮诗.《无声告白》[M].江苏文艺出版社,2016.9.

[3]弗洛伊德著《.精神分析导论》[M].北京:九州出版社,2014.284.

[4]弗洛伊德著《.精神分析导论》[M].北京:九州出版社,2014.289.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/9586.html