SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:教学型地方高校地质工程专业遥感课程的设计与人才培养需求之间存在着诸多矛盾,本文在深入剖析这些矛盾的基础上,提出了非金属矿特色地质工程专业遥感课程的教学改革思路,并在具体的教学实践中通过“教学、科研和学生能力培养”三互动的教学方法,提高地质工程专业遥感课程的教学质量,以培养社会急需的新型地质人才。

关键词:遥感地质学;教学科研互动;教学改革;课程教学

本文引用格式:朱余银.非金属矿特色地质工程专业遥感地质学课程教学模式探索[J].教育现代化,2019,6(20):31-32.

遥感是一门新兴技术,由航空摄影技术发展而来[1-3]。历时几十年的发展,目前遥感技术已广泛应用于农业、地质、气象和水文等诸多领域[4-5]。遥感也是一门应用性较强的科学,遥感地质学是遥感技术与地学研究紧密结合在一起的课程。笔者任教的西南科技大学是一所以非金属矿为特色的理工类院校,地质工程专业为国家级特色专业。近年来随着遥感技术和地学的快速发展,社会对能将遥感技术与地学专业知识紧密结合的人材需求越来越迫切,然而目前采用的教材、培养方案、教学内容以及教学方法等与地质工程专业学生培养要求之间存在着诸多矛盾。笔者自2006年起,一直从事地质工程专业本科生《遥感地质学》课程的教学工作,在多年的教学和科研实践中,总结出了一套适应现代地学需求的《遥感地质学》教学内容和方法。

一 遥感地质学课程教学现状与专业人才培养之间的矛盾分析

(一)培养方案设计的局限性与人才培养的综合性之间的矛盾

我校地质工程专业分为“矿产普查与勘探”和“地质工程”两个方向,但在实际教学过程中并未分班,根据地质工程专业本科培养方案,学生修完公共基础课(如外语、政治、数学等)和专业基础课(普通地质学、构造地质学、岩石学等)即可满足本科毕业所需学分。受制于培养方案,遥感课程只能安排为大四选修课(32个学时),而且选课学生较少。“矿产普查与勘探”、“地质工程”两个方向的学生毕业之后主要从事矿产资源调查、工程地质勘查和地质灾害调查等工作。信息化时代遥感技术的发展速度日新月异,社会对地质专业人才的培养质量提出了新的要求,地质专业人才不仅要具备扎实的地质理论功底,还要紧跟科技发展的最前沿,学会应用高技术成果去解决实际工作中碰到的问题。培养高素质人才是社会快速发展对高校教育提出的现实要求,因此,需要建立与之相适应的、完整的新型课程教学体系,以满足新时代高素质人才的培养要求。但是,我校地质工程专业学生培养过程中,出现了人才需求的创新性与课程设计的不合理性之间的矛盾。

(二)教学内容的不合理性与人才需求的专业性之间的矛盾

我校地质工程专业课程设计中,将“遥感基础”作为大四选修课。遥感基础课程的主要内容包括电磁波谱与地物波谱特征、遥感成像原理与遥感图像特征、遥感图像处理、遥感影像目视解译与制图等,其课程内容更适合于测量或地理信息系统等专业的学生。对地质工程专业学生来说,学习遥感知识,主要不是去掌握大量的基础概念,而是要学会怎样进行遥感图像地学解译,从遥感图像中提取地貌、地层岩性、构造和矿产等信息,为资源勘查、工程地质勘查等服务。作为地质工程专业的选修课,“遥感基础”显然很不实用,因此教学内容的不合理性与人才需求专业性之间存在着根本性矛盾。

(三)人才需求多样性与课程建设相对滞后性之间的矛盾

“遥感地质学”是一门综合性学科,交叉性很强。传统的“灌输”式教学方式已满足不了新型地质专业人才的培养需求。然而,由于经费紧张和观念陈旧等原因,课程建设相对滞后,与社会需求和学科建设严重脱节,主要体现在教学内容陈旧和教学观念落后这两个方面,学生对最新遥感技术的发展动态掌握不够,实际教学过程中也没有安排实验教学内容,学生解决实际问题的能力没有得到很好的提升。

(四)教学与科研相对分离的现实与人才培养之间的矛盾

没有充分重视科研在教学过程中的地位,人为地将教学与科研割裂开来,导致科研在教学过程中并未起到应有的促进作用,不利于新时期创新人才的培养。课堂讲课没有新意,多为理论灌输,信息量较少,使得教学质量长期徘徊不前,直接影响了专业人才的培养质量。

二 遥感地质学课程教学改革的实施思路

(一)修订培养方案,调整教学内容,使之适应人才培养需求

根据选修本课程均为地质工程专业学生的特点,修订培养方案,并据此制定新的教学大纲,将课程名称由“遥感基础”改为“遥感地质学”,采用田淑芳主编的《遥感地质学》(地质出版社,第二版)作为教材,授课计划和教学内容进行相应的调整。本课程主要目的使地质工程专业学生了解遥感的基本理论、熟悉各种遥感地学解译标志、掌握遥感图像的地貌、地层岩性、构造和矿产等解译方法,从而为资源勘查和工程地质勘查服务。

(二)改进教学方法和手段,提高教育教学质量

根据教学内容,改进教学方法和手段。遥感地质学课程既有传统理论知识的讲授,又需要进行大量的遥感图片地学解译,因此教学方法既不能完全丢掉传统的教学方法,又要与先进的现代教育技术相结合,两种方法互为补充,缺一不可。针对遥感地质学的实际应用,采用多角度遥感图像对比(遥感图像与野外照片对比,多源遥感数据对比)讲解,帮助学生建立起正确的概念。实验教学是课堂理论教学效果的延伸,结合本专业学生的知识基础,将实验教学分两种,一是遥感基本知识和遥感工作方法的实验,二是遥感地学应用的实验。

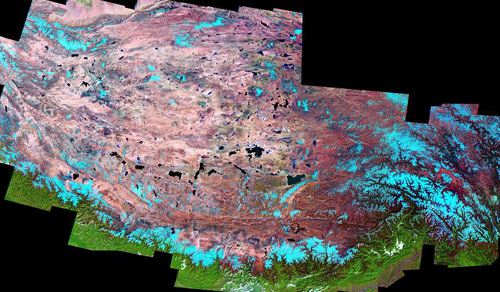

(三)将科研成果贯穿于教学全过程

依托科研,整合优化遥感地质学课程教学内容。在教学过程中将作者参与的“新疆阿克陶县恰尔隆一带1:5万区域地质矿产调查项目”中遥感解译的研究成果融入到教学内容中,丰富课堂教学信息,让学生走上讲台进行遥感图片地学解译,活跃课堂气氛,提高学生解决实际问题的能力。

(四)开展专题讲座、学科竞赛等课外实践教学活动,提高学生的综合能力

定期邀请校内外相关领域的专家来校开展专题讲座;指导本科生申报创新创业项目,组织学生参加GIS大赛和“3S技能大赛”等,这样,既提高了学生们的学习积极性和主动性,也使得教师教学与学生培养有机的集合在一起。

三 教学改革的实践效果

(一)实现教学与科研的良性发展

在“科研育人”这一教学理念的指导下,课题组成员近3年来在科研方面取得了明显进步,获得了5项政府委托课题和4项教育教学改革课题,发表科研论文10余篇。同时,也相应地增加了科研经费的投入,购置了遥感图像处理软件和遥感实验设备,教学条件明显得到了改善,形成了教学-科研-教学的良性循环。

(二)提升了教师的自我发展能力

教师在完成科研项目的过程中,探索更好的教育教学模式,这样既提高了教育教学水平,也使教师的自我发展能力得到了大幅度的提升。

(三)丰富第二课堂,提高学生的实践与创新能力

学生课后积极参与到教师的具体科研项目中来,结合科研项目,进行遥感图片的地学解译训练,培养科研兴趣,增强科研意识,在实际工作中潜移默化地提升学生的科研与创新能力。参加教师科研项目同学的毕业论文均达良好以上,部分同学还在相关的期刊上公开发表了科研论文。

四 结语

我国高等教育教学改革的主要目的是培养大学生的创新精神和实践能力。在“科研育人”这一全新教学理念的指导下,在实际教学工作中采用“教学-科研-学生能力培养”相结合的教学模式,以深化《遥感地质学》课程的教育教学改革。既起到了理论联系实际的效果,又提高学生的科研能力,使学生能够尽早融入社会,成为具有创新能力、满足社会需求的人才,这是本门课程教育教学改革的目的所在。

参考文献

[1]梅安新,彭望琭,秦其明,等.遥感导论[M].北京:高等教育出版社,2003,5(06):1-10.

[2]潘竟虎,赵军.高师遥感课程实践教学的改革[J].理工高教研究,2008,27(01):118-120.

[3]龚绍琦,毛长娟,祝善友.《遥感原理与应用》课程双语教学改革的思考[J].地理空间信息,2016,14(04):102-106.

[4]刘汉湖,杨武年.高校地学专业遥感地质学精品课程教学改革[J].测绘科学,2013,38(06):195-197,203.

[5]张小强.教学型地方高校科研与教学互动探析[J].钦州学院学报,2007,7(05):85-89.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/8795.html