SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:“新工科”建设背景下,如何对我国高等院校工科各专业、各课程的培养方案、培养模式进行改革创新,培养高素质复合型“新工科”人才,是工程技术教育目前面临的一项新的挑战。本文以《通信原理》课程为例,主要从优化教学内容、虚拟仿真技术辅助教学、互联网+改善教学模式、项目化教学升华教学效果以及评价考核等几个方面进行教学探索与改革。实践表明,这些方法可以降低学生的认知负荷,进一步培养学生的学习兴趣,提高实践能力与创新能力,适应现代通信技术的发展,也为电子信息类其他课程的改革实践提供参考。

关键词:通信原理;新工科;教学改革

本文引用格式:田敏,等.“新工科”背景下《通信原理》课程的教学改革探索[J].教育现代化,2019,6(24):77-79.

一引言

2017年2月20日,教育部发布的《教育部高等教育司关于开展新工科研究与实践的通知》中指出了“新经济(如新产业、新技术、新模式、新业态)的蓬勃发展,对工程科技的人才培养提出了更高的要求,迫切需要加快工程教育改革创新”[1],而“新工科”人才的培养离不开高等院校。“新工科”背景下,我国高等院校工科教育不仅要提前布局培养未来技术和产业发展的人才,而且要对现有的各专业、各课程进行课程内容解析,在此基础上进行教学方法、培养模式等方面的创新。

《通信原理》是电子信息工程专业的一门必修主课,既是基础理论课,又是一门专业性的课程。该课程是电子信息工程专业、计算机科学与技术专业一门重要的专业基础核心课程。该课程以《模拟电子线路》、《数字信号处理》、《信号与系统》、《电路原理》等课程为基础,也是后续《数字程控交换》、《移动通信》、《光纤通信》等专业课程学习的必要基础。该课程理论性较强、内容繁多、原理推倒过程复杂,并且课程内容涉及多科基础课程、应用领域非常广泛。

传统的课程教学偏重知识的传授,在《通信原理》这门课程教学中,教学内容中重要的概念和理论的识记是每章固定的教学目标,教材内容自成体系,理论性偏强,与实际应用脱节严重;原有教学方式以传统的教师讲授为主,强调教学内容的完整性,但忽略了学生接受新知识的水平差异;原有课后的作业主要考察学生的计算能力及重要知识点的掌握,缺乏对学生学习积极性的激发与保持,在学生实践能力及创造力等综合能力的提升方面也存在较大不足;教学模式单一,信息技术的应用也只是停留在简单的教学手段上,没有体现信息技术与教学的深度融合。

综上,对于存在于《通信原理》课程教学存在的问题,将“新工科”创新创业理念应用于教学过程的每一个环节,对进一步培养学生分析解决工程问题的综合能力,提升学生创新创业能力具有至关重要的作用。

二解析课程框架,优化教学内容

《通信原理》与《信号与系统》是电子信息工程专业的学科体系中联系紧密的两门专业课程,在课程内容设置中会出现部分教学内容重复或逻辑衔接不够紧密的情况。例如,傅里叶变换是该专业学生必须掌握的知识点之一,是时域和频域转换的桥梁,是调制与解调的理论基础,但是在《信号与系统》课本中仅用一个公式将正余弦信号的频谱表达式进行了简单描述,在教学中也经常被一笔带过,学生对该知识点印象不深,对该表达式的物理意义更是含糊不清。然而傅里叶变换在《通信原理》中被反复提及与大量应用,且默认学生对该公式已经深刻掌握,对于部分学习水平不高的学生该知识点的缺失导致难以消化后续课程的内容,长此以往将加重学生的认知负荷,对课程渐渐失去兴趣。因此在教学过程中,教师应在把握学科体系课程的整体脉络的基础上,解析课程框架,提前了解学生对基础知识的掌握情况,有的放矢地进行教学,以此提高教学效率,达到更好的教学效果。在电子技术飞速发展的今天,移动通信已经实现全面数字化,《通信原理》课程也应重点讲解数字通信系统的基本工作原理、设计和分析方法,弱化对模拟信号的传输技术等知识的传授,强化通信电路的设计教学。除此之外,教师也需要始终注意培养自身的信息化思维模式,积极参加学科领域前沿的学术交流、项目课题等,向学生介绍国内外通信技术方面最新的研究进展和未来发展趋势,拓展学生视野,激发学生的学习热情。

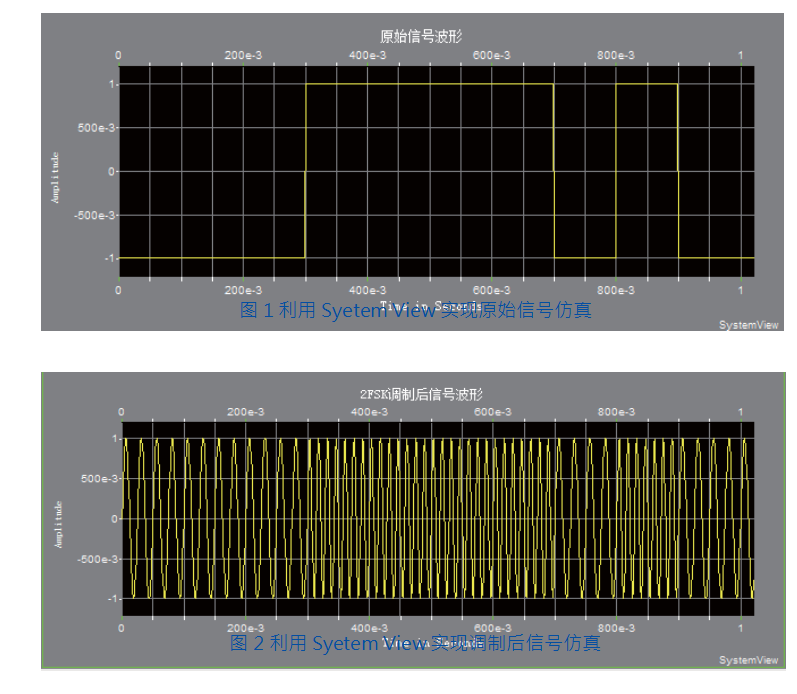

三结合虚拟仿真技术辅助教学

虚拟仿真技术是利用人工智能、网络技术、传感技术等进行的高级人机交互技术,其特点是依托虚拟仿真平台,以虚拟化的多元路径学习为标志,通过引导大学生自主学习,进而提升其学习力、问题解决能力等的现代教育技术[2]。创新源于实践。在《通信原理》课程教学中,教师主要是利用Matlab、System View等仿真平台中系统模型的模拟功能对电子电路的实验环境进行模拟,通过仪器仿真实现课程中与原理相一致的目标。与Matlab不同的是,System View不需要任何的程序语言即可用于系统仿真分析,在Windows环境下就可以运行,是一款通过使用功能模块来描述程序的可视化软件工具。下图1是利用system view实现的原始信号仿真图,图2是调制后的波形图。

利用虚拟仿真技术辅助教学,不仅可以加深学生对复杂内容的理性认识和抽象原理的感性理解,并且可操作性较强,学生也可以通过设计软件仿真实验来实现系统的功能,来验证自己的设想和方案。基于仿真平台的通信实验不仅提高了授课质量,而且培养了学生分析问题、解决问题的能力,提高了学生的动手实践能力,激发并维持学生学习的主动性及积极性,对增强学生创新创业能力起到积极的促进作用。

四应用“互联网+”改善教学模式

《教育信息化2.0行动计划》中指出,“新时代赋予了教育信息化新的使命,也必然带动教育信息化从1.0时代进入2.0时代”[3]。在教育信息化2.0时代,教育系统还没有实现将信息技术与教育深度融合,只是将其应用于改进教学方法、教学工具或者教学手段这类“渐进式的修修补补”上,或者是只关注了如何运用信息技术技术去改善“教与学环境”或“教与学方式”,并没有实现用信息技术支持的重大结构性变革[4]。“互联网+”模式下的教学理念在于改变以往单一的教学方式,学生获取知识的方式变得多样化,学习内容也极大丰富,各种优质的教学资源的科学利用,可以满足每一个学生的个性化学习需要;在课程教学中,教师要树立“以学生为主体,以教师为主导”的教学思想,继而形成与“互联网+”环境相适应的教学理念,新的教学模式既要吸收传统教学模式中“教师传授—学生接收”的优点,又要吸纳深度学习中学生自主探究的长处。根据教学大纲或者课程进度,提前两天或半周的时间给学生推送课程相关信息,或者自制教学视频供学生观看,在课程网站或者私播课平台的后台还可掌握学生的学习进度、学习偏好等,一些平台的留言功能或投稿功能可以接收学生的课程疑问,教师可以及时了解学生的知识掌握情况,对于学生疑问集中的问题,教师可以在在课堂中给予集中解答。

通过互联网建立的课程网站、云课程等在线教育平台为学生提供多元化课程相关资源,实现了课程共享。在线教育平台能够及时将课程进度、教学课件、题库资源等传递到学生的智能手机或平板等移动设备上,以便学生在任意时间任意地点接入互联网进行专业课程学习;学生可以根据自身学习情况获取专业知识,及时了解与本学科相关的新知识、新技术,潜移默化的培养学生对此门课程的学习热情;课堂考勤采取微信一键签到的方式代替传统人工点名,提高了课堂时间的利用效率。

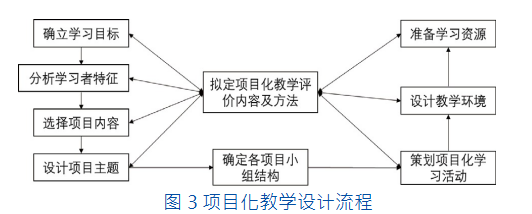

五结合项目化教学,升华教学效果

电子信息工程等工科专业注重对学生创新能力及实践能力的培养,针对“新工科”高素质复合型人才的培养目标,应采用项目化教学法来提升学生的创新实践能力。项目化教学是指,在教学中将课程培养目标分解成若干个具体可以实施的教学任务,并分别结合与工作实践密切相关的主题,形成目标明确、资源限定的、有时间的具体项目,进而通过学生分别实施项目来协同完成教学任务、实现课程目标,是一种通过实践检验学生知识掌握情况的行动导向教学模式[5]。其最终成果包括两部分内容:一部分是计算机上系统运行的源程序,能基本实现题目的功能要求,能够正常演示,所设计的系统要具有一定的拓展性和创新性。另一部分是课程设计报告,包括需求分析、总体设计、详细设计、实验过程或系统建模(重要功能部分)、测试的步骤和内容、课程设计总结等。鼓励学生自主选题进行实验设计,组织学生参与科学研究和创新性实验项目等科技活动,并且在选题、申报、实验、总结等环节上进行适度引导,使学生以自主严谨的科学态度积极参与科技创新活动,提高学生解决问题的能力,增强学生自学能力,文献搜索能力以及进行独立设计,技术改造的能力,并且培养学生一定的科研能力。

六考核方式

考核评价是检验教学设计和学生学习效果的关键一步,也是激发学生学习热情以及提高教学质量的重要环节。教师首先要树立科学的考核观,改变传统单一的考核方式,从结果考核向过程与结果相结合的考核转变,综合学生的课前准备、平时表现以及阶段考试给出阶段性评价,将其作为最终考核的重要组成部分,避免学生临时抱佛脚的状态。考核内容不仅要考察学生知识掌握的情况,还要注重学生解决问题、胜任工作的能力,弱化对知识记忆能力的考核,强化对问题解决思路、创新性能力等综合素质的考核;考核方式采用阶段测试、自我评价、项目答辩、小组互评、专题讨论、论文等多种形式组合的方式,引导学生在学习过程中充分发挥自身的积极主动性以及同伴协作能力,注重学习过程的考核和评价。

七结语

通信原理课程建设是一个长期的过程,在教学中,将“新工科”培养具有创新创业能力的复合型人才的培养目标与具体的课程教学相结合,贯穿在课程教学的整个过程,本次教学改革通过对《通信原理》课程教学内容、教学方法、教学模式以及考核方式等的改进,使学生对通信原理课程的学习不仅有了兴趣和积极性,而且自学能力、实践能力、创新能力以及分析解决工程问题的能力都有了进一步提升,同时也为电子信息类其他课程的改革实践提供参考。

参考文献

[1]教育部高等教育司.教育部高等教育司关于开展新工科研究与实践的通知.教高司函[2017]6号,2017,2.

[2]程思宁,耿强,姜文波,等.虚拟仿真技术在电类实验教学中的应用与实践[J].实验技术与管理,2013,30(07):94-97.

[3]教育部(2018).教育信息化2.0行动计[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201804/t20180425_334188.html.

[4]何克抗.如何实现信息技术与教育的“深度融合”[J].课程.教材.教法,2014,34(02):58-62+67.

[5]钱存阳.项目化学培养大学生系统实践能力[J].高等工程教育研究,2015(02):187-192.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/8741.html