SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:针对机械设计基础课程教学普遍存在的问题,从专业课程体系、教学理念、资源库的建设与应用等方面进行探讨,指出以培养工程素质和创新能力的教学理念;针对专业培养目标的课程体系,通过采用与新媒体技术相结合的教学方式,充分利用互联网,通过线上和线下学习,将第一课堂和第二课堂充分结合,弥补现有课程教学的不足,有利于提高教学效果,为社会培养具备系统工程设计与应用能力的合格人才。

关键词:机械设计基础;教学改革;互联网+

本文引用格式:范勇,等.“互联网+”机械设计基础教学问题与解决思路[J].教育现代化,2019,6(24):82-84.

随着科学技术和产业革新全球化、持续化的推进,互联网与各行各业的融合发展正进行得如火如荼,已成为当前发展一个不可或缺的重要方向,也正对世界各国的社会经济发展产生着深远影响。中国也正在从全局性和战略性等方面积极发挥互联网的优势,增强自信,把握机会,加快“互联网+”的发展步伐,有利于建设创新的新格局,激发创新的新动力,孵化新兴产业和造就新型服务模式,对于扩展公共服务和公共设施双引擎、提升万众创新和大众创业,积极适应并引导全球经济发展新模式,形成社会经济发展的新动力,实现中国经济的全面发展具有重要意义。[1]机械设计基础课程是理工科专业学生的基础课程,众多院系在制定本专业的培养方案时均将该课程设置为专业基础必修课,这对于学生加强制造业理论与实践,提高工程素养和创新能力具有重要意义。但是,由于各专业各自的专业特点和培养目标差异较大,现在的教学内容和教学方式,对于培养具备理论基础扎实、知识全面,具备良好的解决工程实际问题和创新能力的复合型、应用型人才,面临着较大的困难。因此,机械设计基础课程的教学需要融入到专业培养体系当中,并在当前互联网时代大环境下,借助于“互联网+”,探索出适合该课程的教学新模式,以达到教学相长的目的。

一机械设计基础教学过程中面临的现实问题

(一)理论教学侧重推导,学生理解有难度

机械设计基础课程涉及的知识点多,有些还很抽象,现行的传统教学方式偏向理论推导,而且由于各个专业各自培养目标的特殊性,该课程所要求的先修课程,例如机械制图、理论力学或者材料力学等课程,要么学时数较少,要么没有开设,这就使得学生的基础知识储备不足,造成该课程与专业培养方案中的其它课程不能很好的衔接,不能起到承上启下的应有作用。诸如上述种种原因,使得学生对于课程内容的理解非常困难,对自己的学习能力产生怀疑,慢慢失去了继续进行学习的兴趣和动力,甚至产生了厌烦情绪。

(二)教学实例与专业相关程度不高

各专业现在使用的机械设计基础教材,多数为工科类通用教材,该类教材大都以工程机械设备作为书中实例,比如内燃机、破碎机、火车机车等等,这些都与较多的非机械类专业设备相去甚远,学生在认识和理解方面存有较大难度。尤其是对于一些与机械专业差别很大的专业,例如电子封装技术专业,很多学生认为该课程对于专业的学习关联度很小,而且空洞抽象的知识使得他们很难融入到之后的专业学习和实际工作中。

(三)实验课时少,内容更新欠缺,组织形式单一

由于实验投入、现有设备和实验环境等诸多因素,每个学生能够亲力亲为,实际操作实验设备完成任务仍然存在很大困难,多数情况下是由老师主导,以学生分组的形式完成实验,不能保证每个学生能够独立操作。同时由于课时少,课前准备不够充分,实验过程多以简单的走过场形式完成。对于一些重要的实验项目,例如机械运动简图的绘制,其绘制对象普遍选择工程设备或其部分部件,而对于学生更希望了解和认识的专业设备则涉及得很少。实验组织形式和考核方式松散,缺少对学生创新能力的培养和拓展。

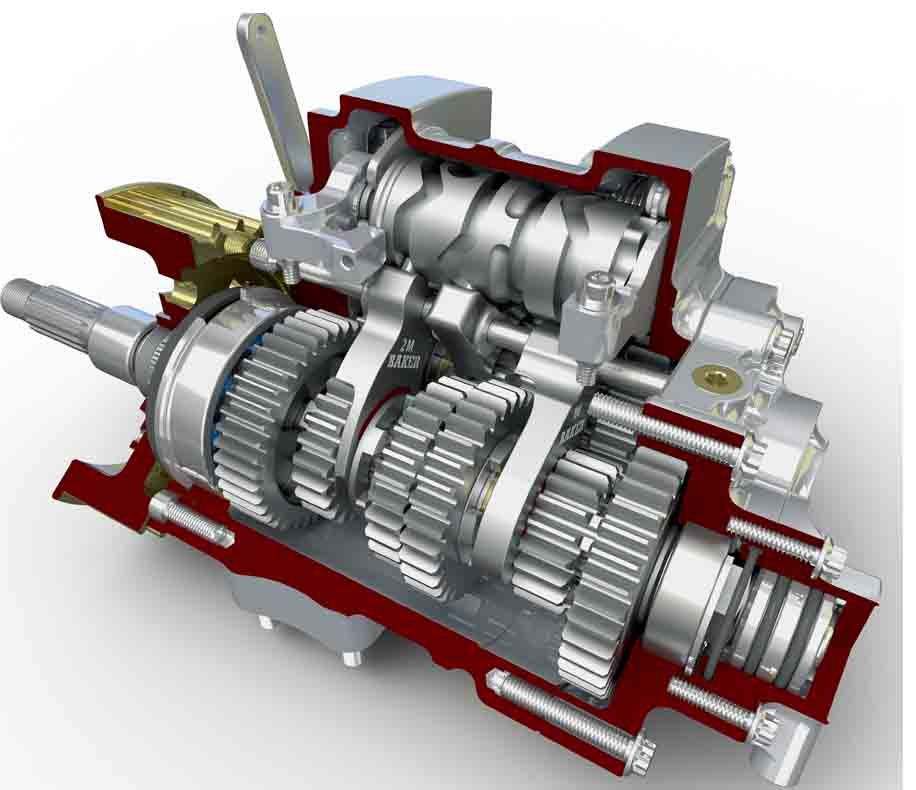

(四)课程设计偏重计算,项目单一

较多专业除了开展理论教学、实验教学外,同时也会辅以课程设计。现有的课程设计开设模式基本上以设计减速器为主,老师给出工作条件,学生进行传动方案拟定,电动机的选型,传动结构的设计和校核计算等。减速器作为一个典型设备,包括了齿轮机构、连接、各种传动、轴和轴承等内容,作为机械设计基础课程设计题目是一个很好的设计对象,学生可以从其设计过程中应用并巩固课程内容。但是这种强调设计校核、项目单一而偏于计算的课程设计并没有与非机械类专业中所要求的侧重专业设备的维护和改进结合起来,与学生的专业培养目标不太一致。

(五)教学缺少反馈途径和沟通互动平台

在课程的各个教学环节中,由于教学任务繁重、课时少等因素,教学主要以满堂灌的传统方式进行,学生处于被动状态,师生之间、学生之间缺少互动;同时,存在很大部分学生不喜欢或者存在畏惧心里不愿意与老师交流讨论,交流时间大都以课间、课后短短的几分钟进行,非常仓促,这些都大大限制了与学生的沟通和反馈,造成学生的疑问没有得到很好的解决,学生的心声没有真正反馈到教师层面,致使教学改革存在一定的盲目性。

二机械设计基础课程教学改革研究思路

(一)构建符合专业培养目标的课程体系

1.理论课教学。以具备工程素质和创新能力培养为目标,开展对课程内容的改革。根据各个专业的培养目标,结合专业特点,强调课程内容体现专业性。对于一些近机械类专业,设计机械并非是该类专业的主要任务,而更多的是对其专业设备的维修和改进。因此,课程的基本理论应以必须、够用为度,淡化公式推导,注重理论联系实际,体现应用性特色。同时,设计教学案例,使之与专业培养目标相符。比如,采用专业设备上的机构作为介绍对象;将设备的使用、运转过程,拍成短视频供课堂说明使用,等等。

2.实践教学。加强实践教学与理论教学和专业结合的融合,改革现有的实践教学项目,实践教学应充分体现专业特点,以教师为主导,学生为主体的方式进行。对于创新型项目,应充分发挥学生的独立分析和设计能力,指导老师不应该讲述详细的实验步骤,针对不懂之处,指导老师应该进行一些提示性的引导,共同探讨解决问题。课程设计选题力求专业性特点,结合各专业可能使用到的相关设备,从中选取部分部件作为课程设计题目,也可以考虑从创新设计大赛项目中选取作为课程设计题目,制作三维机构设计平台并引入到实践教学,等等。

(二)完善具备工程素养和创新能力的教学理念

教学应启发学生思维,培养自主学习,充分体现学生的主体地位,注重培养学生的工程应用能力和科学工作作风。在培养应用复合型人才过程中强调理论联系实际,增强工程实际应用型和综合型的研究项目,教学和实践对象应充分体现工程应用实际,将工程素质教育与规范意识、标准意识结合起来,将国际、国内工程素质要求的异同结合起来,严肃认真地落实培养科学工作态度及素养,注重创新思维和能力的培养。例如,结合科研项目或工程实际,将课程设计融入到教学过程之中。理论课开课初期,将课程设计任务下达,简要说明其任务要求、目的之后,让学生自己利用图书馆、网络资源、信息交流平台,查阅资料,了解题目,明确任务。随着课堂教学的进行,理论知识的积累,课程设计的过程和设计思路不断清晰,接下来就可以进入实施阶段。课程设计的这种实施模式有利于工程素质和创新能力的培养。

(三)建设与新媒体技术相结合的教学资源平台

1.新媒体技术及其应用。JiTT(Just-in-Time-Teaching,适时教学或及时教学)是20世纪末在美国高校本科教学中出现的一种新型的教学策略。该教学法的宗旨在于提高课堂教学的有效时间和学习效率,其具体表现为布置网络学习任务、提高学生的自主学习能力。[2]翻转课堂(Flipped Classroom)教学模式是在美国科罗拉多州林地公园高中首次开展。该模式是在课程进行之前,以信息技术为手段,完成知识的传授,而在课堂上,通过老师的指导和学生的互助完成知识的消化。因此,该模式将教师和学生的角色翻转,课内和课外的教学内容翻转,将课堂由消费式变成了生成式和创造式,引起了教学方式和教学理念的革新。[3]2008年加拿大学者Dave Cornier与Bryan Alexander 在Ueorge Siemens 与Stephen Downer设计和领导的一门在线课程《连通主义与连通知识》中首次提出了慕课(MOOC)的概念,意为“大规模开放在线课程”(Massive Open Online Course)。这种模式是知识传授和知识消化的位置颠倒,将教师教的过程完全交由学生自己去进行,学生在课前通过观看教学视频学习新知识,在老师参与的课堂上进行讨论、交流、互动、作业的一种教学形态,这需要有优良的MOOC网络资源及网络观看条件,要求学生有较高的自觉能动性。[4]

微课(Micro Lecture)是于2008年由美国新墨西哥州圣胡安学院的David Penrose首次提出,其对微课的定义是单一、严格范围的教学主题的简短教学视频或音频。因其具有指向明确,短小精悍,内容多样,易于扩充,交互性强等特点,在短短几年时间里,很多研究关注了微课程的制作与开发。[5]

桂亮等人将新媒体平台和实验教学相结合,获得了良好的实验教学效果。[6]王丹等人采用先进的现代教学手段,创新编写实验教材,开发新型创新设计实验项目,改革考核方式,推进弹性学习制度,重视并串联各个教学环节,重点培养近机械类专业学生的机械设计创新意识,取得了良好的教学效果。

[7]常金光等人利用三维建模,采用C#脚本语言进行交互过程开发,并融合网络技术设计基于Web的三维虚拟实验平台,使学生能够突破时间和空间的限制,实现在线学习和动手操作。[8]王立新等人提出基于知识点内容组织课程体系,以问题为导向的教学风格,通过视频和多媒体来呈现完整过程,建设专门的网站,引领学生走完一个完整的减速器设计详细过程。[9]赵彦玲等人从教材、理论教学和实践教学三个方面进行了教学改革,将翻转课堂和O2O教学模式引入课堂教学,将虚拟实验教学引入课程设计环节,同时对课程考核办法进行了规范和革新。探索了一种以素质教育和创新能力培养为核心、以信息化技术为基础的教学新模式,[10]等等。

2.教学网络资源平台建设。充分利用新媒体所具有的交互性、即时性、共享性、社群化等特点,制作教学三维仿真动画、录制教学微视频、建设网络资源平台。网络资源平台可以为学生提供个性化的自主学习空间和丰富的学习资源,充分体现以“学生为本”的科学发展观。同时,也能促进教师去不断学习现代信息教学技术,收集与制作网络教学资料,实现以传统教学与网络教学相结合,教师导学与学生自主学习相结合,课堂学习与课外学习相结合的教学模式。智能手机已经成为大学生的必备通讯工具。微信是为智能终端(如智能手机)提供即时通讯服务的免费应用程序,提供公众平台、消息推送等功能。利用微信公众平台可以进行自媒体活动,也就是可以进行一对多的媒体性行为活动,如个人通过申请公众号,通过二次开发实现微官网、微会员、微推送、微活动、微报名、微分享等功能。

这些为教师提供了一个有效的网络资源平台实现方式,通过微信公众平台,将课件、微视频、仿真动画、作业、消息等各种资源信息提供给学生,使学生能够随时随地地访问学习。

三结语

通过教学改革及问题的解决,能够极大改善机械设计基础课程的教学效果,充分调动学生的学习兴趣及主动性,显著提高教师与学生的交流与反馈机制,使学生在掌握基础理论与知识的基础上,具备初步的机械设计及设备改进和维护能力;同时,为以后相关专业课程的学习,起到一定的引导作用,为使他们更符合各自专业培养目标的要求,奠定了一定的基础;使之在将来的学习、工作中具备解决工程实际的应用能力。从长远出发的教学理念,生动鲜明的教学方法,可以充分调动学生的学习兴趣和积极性,有利于工程应用素质的培养;充分利用互联网,通过线上学习和线下学习,将第一课堂和第二课堂充分结合,弥补现有课堂教学的不足,有利于提高教学效果。

参考文献

[1]国务院.国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见[Z].国务院.2015.07.

[2]卢昊.JiTT教学法在机械设计基础课程中的应用[J].教育教学论坛,2017,(34):166-167.

[3]秦红玲,徐翔,赵美云.翻转课堂在机械设计基础课程教学中的改革初探[J].教育教学论坛,2016,(52):103-104.

[4]党睿,高雯雯,王战辉.基于MOOC平台的《机械设计基础》混合式教学模式构建及思考[J].科技咨询,2017(,23):172-174.

[5]王岚,张一春.微课的评价指标体系研究[J].教育现代化,2015,(03):85-87.

[6]桂亮,赵卫军,金悦,等.“互联网”背景下的机械设计基础实验教学新模式[J].实验室研究与探索,2017,36(12):143-146.

[7]王丹,李翠玲,修世超,等.机械设计基础课程的建设与改革[J].机械设计,2016,33(s2):103-106.

[8]常金光,顾若阳,孟丽丽,等.基于Unity 3D的机械设计基础虚拟实验平台设计[J].机械工程师,2017,2:95-97.

[9]王立新,武红霞,刘国宁,等.基于慕课规律的《机械设计基础》课程建设[J].机械设计,2016,33(s2):177-180.

[10]赵彦玲,鲍玉冬.培养工程素质和创新能力的机械设计基础课程教学改革[J].机械设计,2016,33(s2):220-223.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/8728.html