SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:文章以承德医学院《系统解剖》课程第九章第二节《中枢神经系统》为例,对本章节的5个知识点分别进行传统课堂模式授课和微课程模式授课,然后通过进行内容分析、控制实验、深度访谈等等实证对比研究,探讨医学类微课程教学的未来发展方向。

关键词:系统解剖;微课程教育;微课程教育发展方向

本文引用格式:岳少博等.从微课程与传统授课模式的对比实证研究看医学类微课程教育的发展方向[J].教育现代化,2019,6(14):67-69

中华人民共和国教育部于2018-09-30日印发《关于实施卓越教师培养计划2.0的意见》的通知,里面明确提出了“推动人工智能、智慧学习环境等新技术与教师教育课程全方位融合,充分利用虚拟现实、增强现实和混合现实等,建设开发一批交互性、情境化的教师教育课程资源。及时吸收基础教育、职业教育改革发展最新成果,开设模块化的教师教育课程,精选中小学教育教学和教师培训优秀案例,建立短小实用的微视频和结构化、能够进行深度分析的课例库。建设200门国家教师教育精品在线开放课程,推广翻转课堂、混合式教学等新型教学模式,形成线上教学与线下教学有机结合、深度融通的自主、合作、探究学习模式。创新在线学习学分管理、学籍管理、学业成绩评价等制度,大力支持名师名课等优质资源共享。利用大数据、云计算等技术,对课程教学实施情况进行监测,有效诊断评价师范生学习状况和教学质量,为教师、教学管理人员等进行教学决策、改善教学计划、提高教学质量、保证教学效果提供参考依据。”[2]越来越多的知识教育平台应运而生,使得教师有了更多的教授工具可供选择,学习者也可以借助这些工具达到提高学习效率的目的。碎片化学习、微视频课程学习等等已经成为了潮流。微课程教学作为一种新型的教学模式,不同于以往的传统授课模式,它通过短小、方便的特点,使得同学可以随时利用碎片化的时间进行学习。目前在国内,雨课堂已成为了主流教学工具之一。雨课堂是清华大学在线教育办公室和学堂在线共同推出的新型智慧教学工具。它将手机变成了学习的工具,实现了师生之间在课前、课上、课下的相互沟通与交流。那么利用碎片化时间进行学习的模式是否会对传统的授课模式造成冲击?学生在碎片化时间通过微课程视频的学习,其知识的吸收量是否优于传统授课模式?微课程视频如何与传统授课模式实现互补,共同提高医学教师的授课效率?这些都值的我们进行深入的研究与探讨。

一微课程与传统授课模式的对比实证分析

为了能够深入了解和研究微课程与传统授课模式的各自的实际效果,笔者采用了“内容分析”和“控制实验”的实证研究方法,以承德医学院《系统解剖》课程第九章第二节《中枢神经系统》,共5个知识点作为研究对象。对授课效果的研究,主要通过教师对同一知识点的讲述方法,总结教师的授课特点,研究同一知识点在从课堂授课的传统模式向微课的转变的过程中,发生了哪些变化。对微课程与传统授课模式各自的授课效果研究,主要通过“控制变量”的试验方法和对医学生进行深度访谈,分析传统授课方式和微课程在授课效果上的异同点,得出两种授课模式在“信息接受程度”和“信息选择性”的差异。

(一)内容分析

首先,微课程的知识点精确度很高,可以让学生一目了然的明晰本章节有哪些需要掌握的知识点,学生可以根据自己的需要任意播放。比如本章节只有一个知识点尚不明晰,那么同学就可以只点击收看这个知识点的微课程。而传统授课模式则无法做到。

其次,微课程的视频时间长短。由于微视频的主要作用,就是让学生通过自己的自由时间,灵活的进行预习、复习、查漏补缺的学习,所以每一个视频的时间长短就是我们一个不得不考虑的问题。

第三,学生收看微课程的时间、地点。学生可以在任意时间、任意地点点击收看微课程的视频,比如在宿舍早晨、中午、晚上收看,可以在去教室的路上收看等等。不同时间,由于人的生理钟的原因,会导致人在不同的时间段收看视频,对视频所述知识点的吸收程度有所差异。

(二)控制实验

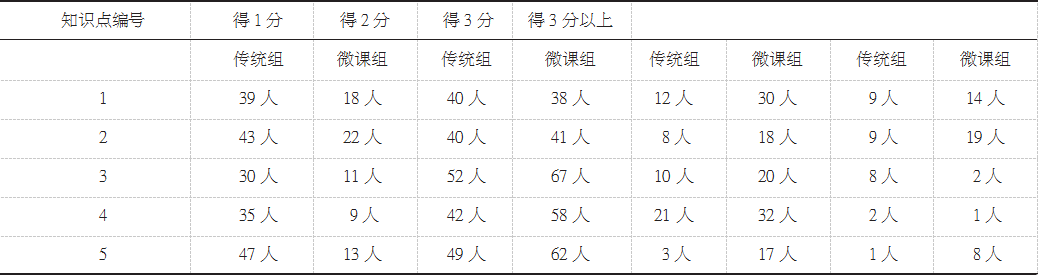

为了进一步研究同学对知识点的掌握情况,笔者进行了控制实验。实验对象选择了承德医学院临床专业的100名在校大学生。实验总共分发100份问卷,同时将同学随机分为“微课视频组”和“传统授课组”,每组50人,男女比例也相同。实验对象要求学习《系统解剖》课程第九章第二节《中枢神经系统》的5个知识点,“传统授课组”需要进行

75分钟的系统讲解,“微课视频组”该章节则被制作成了10个微视频,每个视频长度从3分钟到10分钟不等,总共时长48分钟。在学生学习完毕后,填写随堂测验试题。部分对象被邀请做一对一的深度访谈。

本次实验主要关注一下两个测量指标:

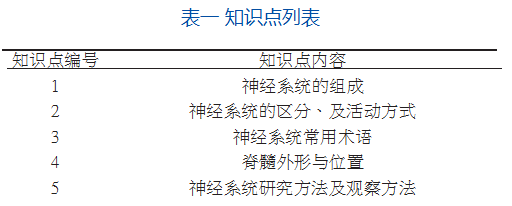

(1)知识点接受度。本节课《中枢神经系统》的知识列表如图一所示。首先是知识点记忆量的对比,请答题者在授课结束之后,根据自己的回忆写出本堂课的所有信息,可以默写各个知识点、回忆关键语句、回忆相关图片或数据等等。回忆顺序可以不必按照视频的排列顺序。其次就是信息记忆度的对比,要求两组答题者回忆前5条知识点中的要点,尽可能多的进行描述。能够写出知识点标题得2分,写出主要内容得3分,写出关键语句和图片或数据等得1分。

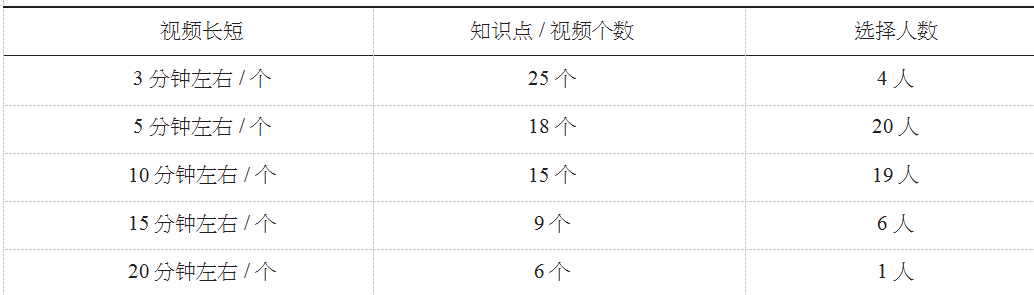

微视频长短以及知识点罗列个数的调查。我们将微视频长短以及知识点罗列个数分别做出如下排列,并模拟微课程页面的形式做成图片,要求学生观看模拟图片之后选择出对自己压力较小、学习能动性较大的一组方式。通过以上的控制实验,并结合深度访谈,得到了如下结果。

1.2.1“微课视频组”的知识点接受度高于“传统授课组”1.2.2每个视频 5~10 分钟左右,知识点数目小于 15 个,学生学习意愿最高由微课组 50 人填写本调查问卷,结果如下:

二 医学类微课程教育发展方向的分析

通过上面的研究可以发现,无论是微课程还是传统授课模式,学生真正关注的还是授课教师对知识点的解析。就微课程而言,它的出现不仅是对课堂授课的有益补充,更是学生提高学习效率的一把利器。虽然微课程相对于传统授课模式,具有灵活、即时、吸收效率高等特点,但是传统授课模式依旧会是授课的主打方式,两个授课方式是可以实现互补双赢的。我们可以从《中枢神经系统》这一节课的微课程化,看到医学类微课程教育发展的前景和方向。

(一)注重内容的精确与优质,提升医学生的学习体验

微课程不但是传统授课模式的有益补充,同时还可以发挥医学生在课前预习、课后复习以及查漏补缺等学习过程中的作用。对一节课程的知识点的精准分析,以及对知识在短时间内的精准描述,是吸引学生学习的重要方面。所以,一门优质的微课要致力于提供精准的知识点定位以及在短时间内的精准描述。

(二)增加互动性功能,提高医学生的学习互动积极性

在互动性上,今后可以考虑引入弹幕系统,可以让学生在学习期间对视频进行评价以及对不明白的地方进行备注,不但可以帮助授课教师了解学生的学习盲点进行有针对性的安排,同时也可以让同学之间实现交流,真正的提升学生才参与感。同时也可以增加一键分享到微博、QQ空间、人人、微信朋友圈的功能。毕竟要想更好的做成一门受欢迎的微课程,不仅仅是需要与人的互动,同时也需要与更多的软件进行互动。

(三)打破学科的壁垒性,实现同一学科的兼容性

医学类教材的一个很大的特点,就是教材的全国统一性。所以在制作每一章节的微课程的时候,就要更加注意兼容性。不但要集合本校讲授同一门课程的各位老师的优秀创意与讲解,还要注意吸收其余医学类院校对这一门课程的优秀建议以及授课资料,这样不但可以集合全国此门课程的优秀教师的授课精华,更可以从侧面激励本校教师提升视野、更加努力奋进。

(四)注重微课视频的播放数量,定向学生盲点

学生通过微课程进行学习,不但要看到老师的精彩讲解,还要通过读取其余同学的弹幕、留言等等,产生学习的愉悦感,甚至还能够产生“要与其他同学分享与交流”的社交行为。所以通过对微课播放数量的分析,可以分析出学生的弱点,进而通过后续补充等等方式,进行学生盲点的定向扫除,最终实现微课程和传统授课模式的双管齐下,共同促进医学教育水平的提高。

参考文献:

[1]童清艳,钮鸣鸣.“触媒”时代受众自治的“纸媒”社会化媒体特征——以城市生活类周报形态为中心的实证研[J].新闻与传播研究,2012(5):74-85,111-112.

[2]教育部关于印发《教育信息化2.0行动计划》的通知 [E B/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7011/201810/

t20181010_350998.html,2018-09-30/2018-10-29.

[3]肖金芳.高职学生关于微课程应用情况的调查与分析[J].教育现代化,2017,4(45):345-348.

[4]刘思宇.教育技术在外语教学中的应用[J].教育现代化,2018,5(30):173-175.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/8222.html