摘要:文章首先对“互联网+”时代背景下职业院校教师信息化教学能力现状进行了调查,然后分析了“互联网+”时代背景下职业院校教师信息化教学能力现状,最后从政府、高职院校、高职院校教师三个层面提出了“互联网+”时代背景下职业院校教师信息化教学能力提升建议。

关键词:信息化教学能力,“互联网+”时代,职业院校

在资源共享和信息传播高速发展的“互联网+”时代,职业教育正在发生深刻变革。2017年,国*院印发的《国家教育事业发展“十三五”规划》指出,推进数字教育资源开放共享,支持“互联网+教育”教学新模式,综合利用互联网、大数据、人工智能和虚拟现实技术探索未来教育新模式,开展教师信息化教育教学培训,提高教师和管理人员信息技术应用能力[1]。2018年,教育部印发的《教育信息化2.0行动计划》指出,目前数字教育资源开发与服务能力不强,信息化学习环境建设与应用水平不高,教师信息技术应用能力基本具备,但信息化教学创新能力尚显不足,信息技术与学科深度融合不够,高端研究和实践人才依然短缺[2]。2019年,国*院印发的《国家职业教育改革实施方案》指出,职业院校应适应“互联网+职业教育”发展需求,运用现代信息技术改进教学方式方法,推进虚拟工厂等网络学习空间建设和普遍应用[3]。信息化教学能力已成为职业院校教师必备的重要能力,为了解职业院校教师信息化教学能力现状,提高教师的教育教学水平,现针对职业院校教师信息化教学能力现状进行分析和探讨。

一、“互联网+”时代背景下职业院校教师信息化教学能力现状调查

(一)调查对象

本次问卷调查对象为重庆市高职院校教师,教师专业涉及计算机、电子技术、通信工程、机械自动化、汽车制造等专业,问卷主要采用电子问卷,通过邮箱、QQ、微信群等发放,职业院校教师进行匿名填写。共发放问卷321份,最终有效回收问卷162份,回收率为50.5%。调查样本基本覆盖不同性别、年龄、教龄、学历、职称、任教学科等,具体如表1所示。

(二)调查问卷设计思路

教师信息化教学能力指将信息技术融入学科教学知识进行教学设计、实施、管理和评价的新型教学能力,是信息化环境下教师从事教育教学活动的核心能力[4]。进行问卷调查之前,需要设计一份有效可行的职业院校教师信息化教学能力调查问卷,问卷内容需建立在通用的教师信息化教学能力评价模型基础上。

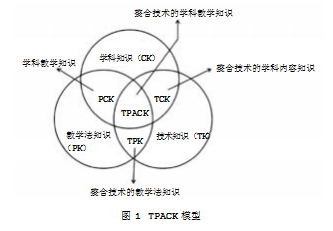

教师信息化教学能力评价模型一直是学术界研究的热点问题,国外的IBSTPI模型、AITSL模型、TPACK模型都是比较典型的教师教学能力评价模型。其中TPACK模型是美国学者科勒(Koehler)和米什拉(Mishra)于2005年在舒尔曼(Shulman)的学科教学知识(PCK)的基础上提出的。TPACK包含三个基本要素,学科知识(CK)、教学法知识(PK)、技术知识(TK),这三个基本要素重合形成学科教学知识(PCK)、整合技术的学科内容知识(TCK)、整合技术的教学法知识(TPK),再交叉形成整合技术的学科教学知识(TPACK)[5],TPACK模型如图1所示。

学科知识(CK)是课堂上教师所教授的学科知识,主要是与学科相关的一些基本概念、理论、证据、思想,以及该类知识的研究和实践。教学法知识(PK)是教师在教学过程中使用的教学技巧和教学方法的知识,包括教学理论、教学策略、教学设计、课堂组织与管理、教学实施、教学评价等方面。技术知识(TK)是关于上课所用技术的知识,包括传统信息技术和现代信息技术,常见的有黑板、幻灯片、计算机多媒体技术、互联网技术、虚拟现实技术、人工智能技术等。学科教学知识(PCK)是将学科知识与教学知识整合,指教师根据学生特点,将学科知识进行重新组织、加工,采用有效的教学方法和技巧将学科知识传授给学生,能对学生在学习过程中的困难或错误进行诊断、分析、纠正,并能对学生学习效果进行评价。整合技术的学科内容知识(TCK)是将学科知识与技术知识整合,指教师利用相关技术工具改进学科内容的呈现方式,从而提升教学效果。整合技术的教学法知识(TPK)是将技术知识和教学知识整合,新技术不仅可以强化原有的教学方法,也可以产生新的教学方法。整合技术的学科教学知识(TPACK)指教师在教学中将学科知识、教学知识和技术知识深度融合的知识,基于此,教师根据具体的教学情况选择恰当的教学方式、技术手段,从而实现教学内容、教学方法和技术的有效结合,进而促进学生自主学习、探究学习,提高师生互动的有效性、针对性,提高学生学习兴趣,帮助学生理解掌握学习内容,提升教育教学质量[6]。

舒米特(Schmidt)等设计了五点式李克特(Lik-ert)量表对教师教学过程中的TPACK七类知识水平进行测量[7]。本问卷以舒米特量表为基础,调整舒米特量表原题项,使其更符合高职院校教师特点。问卷主要包括教师基本信息、教学能力量表两个部分,第一部分包括性别、年龄、教龄、学历、职称、任教学科等信息,第二部分包括教学意识与态度、技术知识、整合技术的学科内容知识、整合技术的教学知识、整合技术的学科教学知识五个维度,问卷共33个题目,使用李克特5级评分法,5为非常同意、4为同意、3为不确定、2为不同意、1为完全不同意,问卷设计的具体问题如表2所示。

(三)问卷调查结果统计

问卷调查结果显示,五个维度中,教师的信息化教学意识与态度得分最高,说明绝大多数高职院校教师认可将信息技术应用于教学。整合技术的学科内容知识(TCK)、整合技术的教学法知识(TPK)、整合技术的学科教学知识(TPACK)三个维度得分较低,而技术知识(TK)的得分最低,说明高职院校教师运用信息技术的能力水平偏低。调查问卷统计结果如图2所示,横坐标表示五个维度,纵坐标表示李克特5级评分。

第一,教学意识与态度调查。90%以上的高职院校教师认为在教学过程中使用信息化教学手段十分重要,在教学过程中能有意识地使用信息技术进行教学,并能利用信息化手段评价和管理教学过程,他们认为使用手机、平板、电子白板等设备与学生交流很有必要。68%的教师经常参加信息化技术培训,能通过网络关注信息技术的发展,主动学习信息技术。

第二,技术知识(TK)调查。95%以上的高职院校教师能熟练使用Office办公软件(Word、PowerPoint)制作教学课件、编写教案。82%的高职院校教师知晓图像处理软件(如Photoshop),但不能熟练使用,仅有18%的高职院校教师能熟练使用此软件。75%的高职院校教师使用过手机APP(如剪影、爱剪辑等)剪辑短视频,但85%的高职院校教师没有使用过专业音视频编辑软件(如Premiere Pro、Creative Suite等),只有15%的高职院校教师对相关软件非常熟悉。7%的高职院校教师接触过虚拟现实(VR)技术和增强现实(AR)技术,89%的高职院校教师听说过但没有使用过,4%的高职院校教师从来没有听说过。另外,只有12%的高职院校教师掌握大数据挖掘技术、人工智能技术(如线性回归、决策树、人工神经网络、支持向量机、聚类算法等),88%的高职院校教师不知晓此类技术。

第三,整合技术的学科内容知识(TCK)调查。87%的高职院校教师能通过技术手段进行教学资源搜索,能根据教学需求,合理使用信息化学科资源,同时都具有在智慧职教、中国大学MOOC(慕课)、超星学习通上建课的授课经历。95%的高职院校教师能熟练使用本学科专业教学软件,但只有5%的高职院校教师会使用虚拟仿真软件。

第四,整合技术的教学法知识(TPK)调查。80%的高职院校教师能利用信息化手段,采用项目教学法、任务驱动法、探究法进行教学,能使用网络工具,在网络上布置作业,与学生在网上讨论问题,并进行教学反思。75%的高职院校教师能够利用信息技术引导学生参与教学活动,利用信息技术工具开展测验、练习等,以检测教学效果。55%的高职院校教师能够利用信息化手段改革教学,并进行教学研究及发表相关教学改革论文。

第五,整合技术的学科教学知识(TPACK)调查。85%的高职院校教师能结合线上和线下进行混合式教学,并能利用信息技术进行教学评价,调整教学内容。70%的高职院校教师会使用多种媒体和数字化工具与专家、同事、学生等进行教学沟通、分享和协作,并能利用信息资源开发网络课程或教学资源库。

二、“互联网”时代背景下职业院校教师信息化教学能力现状分析

在TPACK框架下,高职院校教师信息化教学能力的形成和发展,既受教师个人因素影响,也受学校、政府等外界因素影响。在TAM模型[8]和UTAUT模型[9]的基础上,笔者构建了职业院校教师信息化教学能力影响因素模型,如图3所示。

个人因素主要有技术感知能力和个人内在动机。技术感知能力主要包括感知有用性和感知易用性,个人内在动机主要包括绩效预期和努力预期。技术感知能力会对教师信息技术使用产生积极影响,即教师技术感知能力越强,往往更容易接纳和使用信息技术。个人内在动机对教师信息技术使用也会产生积极影响,即教师个人内在动机越强,往往会更主动、更乐意使用信息技术。

外界因素主要有客观环境、社会影响、促成条件。客观环境主要包括硬件建设、平台资源、软件资源。社会影响主要包括群体参与感、群体认同感和群体氛围感。促成条件主要包括培训支持和政策激励。这三个外界因素均会对教师使用信息技术产生积极影响。

结合上述高职院校教师信息化教学能力影响因素模型,高职院校教师信息化教学能力现状分析如下。

第一,教师信息化教学意识薄弱。目前,绝大部分高职院校教师能认识到基于“互联网+”的信息技术对教学有促进作用,但相比传统教学,信息化教学需要教师花费更多的时间和精力,而教师往往迫于职称评定、绩效考核,不得不参与信息化教学资源制作、教师技能大赛,没有充足的时间与精力。而且高职院校教师信息化教学能力没有统一标准,绩效考核主要针对教师技能大赛获奖和国家资源库建设等指标,但达到这些指标要求的教师很少,导致普通教师会认为信息化教学只与少部分教师有关。

第二,教师信息技术欠缺。高职院校教师能熟练使用Office办公软件,能够利用网络教学平台和教学资源设计教学内容,能够正确使用多媒体教室设备、云教室进行课堂教学。但图像处理软件和视频处理软件的掌握情况一般,特别是虚拟仿真实训系统和动画制作软件,很多教师都没有使用过。这说明高职院校教师信息化技能欠缺,有进一步提高的空间。

第三,信息化环境建设不够。信息化建设具备高投入、周期长等特点,但由于资金投入不足,职业院校信息化建设进展缓慢。部分职业院校在进行信息化建设时投入了大量资金,但这部分资金主要用于硬件设备的采购,在虚拟仿真、云计算软件、教学软件和应用软件等方面投入较少,就形成了“重硬件、轻软件”的现象,虽然大量采购了硬件设备,但是设备利用率很低,最新的技术也没有被应用到信息化教学中。

第四,激励措施和培训机制不完善。目前,部分职业院校没有将信息化教学的考核纳入评优评先、职称评审等方面,教师没有开展信息化教学的长久动力。另外,高职院校没有建立系统、科学的教师信息化教学能力培训机制,很多培训都是开环性培训,培训结束后没有严格的考核或只有简单考核,也没有教师与专家、教师与教师之间的深入交流,导致培训流于形式,没有让培训内容延续到教师后期的教学中。

三、“互联网+”时代背景下职业院校教师信息化教学能力提升建议

职业院校教师要想实现信息化教学能力提升,既要靠教师内在动力的激发,也要靠外界环境的督促引导,本文从政府、高职院校和高职院校教师三个层面,探讨提升职业院校教师信息化教学能力的途径。

(一)政府层面

首先,政府应制定职业院校教师信息化教学能力标准,明确职业院校教师信息化教学能力提升的目标和要求,为职业院校教师信息化教学能力提升提供有力的支持和保障。由于我国还未制定职业院校教师信息化教学能力标准,所以教育部门应出台职业院校教师信息化教学能力标准体系的相关文件,通过标准来推动教师信息化教学能力提升,使其能力提升有依据、有目标、有对照。其次,政府应出台职业院校教师信息化教学能力提升支持政策,加大教育经费投入力度,设立职业院校教师信息化教学能力提升专项资金,为相关培训、资源建设提供资金支持,并成立工作小组,负责相关政策的制定、实施和监督。最后,政府部门应牵头建立高职信息化教育资源平台,鼓励教师开发在线课程,建立教学资源库,收集、整理各类优质教学资源,以便教师共享和学习。另外,鼓励学校加强与企业的合作,为课堂引进企业优质教学资源,提高教学资源的实用性。

(二)高职院校层面

第一,高职院校应加强数字化校园建设。数字化校园是网上虚拟校园与现实物理校园深度融合、良性互动的信息化环境,可支持职业院校教师实现混合教学、泛在教学、个性学习、精细化管理和智能化服务[10]。第二,高职院校应完善激励措施。首先,高职院校应建立相应的奖励机制,对在信息化教学实践中取得突出成果的教师给予一定的物质奖励和荣誉表彰。其次,对于在信息化教学实践和研究中表现突出的教师,高职院校应在职称评定中进行优先考虑。最后,高职院校应鼓励教师组成团队,共同开展信息化教学实践和科研项目,并对取得突出成果的教师团队给予相应的奖励和支持。第三,高职院校应优化培训机制。一是在培训过程中要注重培养教师信息化教学理念,引导教师深入理解信息化教学的意义和价值,激发教师主动参与和探索信息化教学的积极性。二是促进信息化教学能力培训方式多元化,采取线上和线下相结合的方式,利用网络平台进行远程教学,同时也要定期举行线下集中培训,进行面对面的交流与指导。三是培训过程中要强化实践操作环节,安排充足的时间让教师进行实际操作,包括技术应用、教学资源制作等。四是要定期组织学术交流活动,邀请国内外知名专家和优秀教师举办讲座和开展研讨,从而开阔教师视野,提升教师学术水平和教学能力。五是要建立培训评估反馈机制,通过对教师的学习过程和成果进行跟踪评价,及时发现和解决培训中的问题,并以此为依据优化培训策略。

(三)高职院校教师层面

首先,高职院校教师应提升信息化教学意识。教师要充分认识到信息化教学的重要性和必要性,关注信息化教学的动态和发展趋势,不断更新教育观念和教学方法。其次,高职院校教师应提升信息技术水平。教师要积极学习和掌握信息化教学工具使用技巧,主要包括常用办公软件、教学软件、多媒体制作工具,并采用翻转课堂、慕课等新型教学方式,增强学生自主学习和协作学习的能力。再次,高职院校教师应积极参加各种培训活动。信息化教学能力培训活动可以帮助教师深入了解信息化教学的理念和方法,掌握最新的信息化教学技术和工具,提高教师的信息技术应用能力和教学设计能力。最后,高职院校教师应积极参加信息化教学能力大赛。通过比赛,教师可以展示自己的信息化教学成果,发现自己的不足,并能激发教学的积极性和创造力。

四、结语

以互联网为基础的大数据、云计算、人工智能、物联网等技术对职业教育理念和职业教育目标影响巨大[11]。“互联网+”时代,职业教育发生了翻天覆地的变化,职业院校教师要改变原有的常规教学方法,适应“互联网+教育”的教学模式。如何利用“互联网+”技术,将其融入职业教育全过程,职业院校教师是关键。因此,职业院校教师应通过各种措施,提高自身的信息化教学能力,职业院校也需要在政策制定、资源建设、师资培训、平台管理等方面为教师信息化能力提升提供坚实保障。

参考文献:

[1]国*院关于印发国家教育事业发展“十三五”规划的通知[EB/OL].(2017-01-10)[2024-01-19].

[2]教育部关于印发《教育信息化2.0行动计划》的通知[EB/OL].(2018-04-18)[2024-01-19].

[3]国*院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知[EB/OL].(2019-01-24)[2024-01-19].

[4]杜玉霞.基于“互联网+”的中小学教师信息化教学能力提升研究[J].中国电化教育,2017(8):86-92.

[5]KOEHLER,MATTHEW J.MISHRA,et al.What is technological pedagogical content knowledge[J].Contemporary issues in technology and teacher education,2009(1):60-70.

[6]张凯,王真真.论TPACK框架下高职教师信息化教学能力及提升路径[J].中国职业技术教育,2022(32):79-84.

[7]SCHMIDT D A,BARAN E,THOMPSON A D,et al.Technological pedagogical content knowledge(TPACK):the development and vali-dation of an assessment instrument for preservice teachers[J].Joun-ral of research on technology in educaton,2009(2):123-149.

[8]DAVIS F D.Perceived usefulness,perceived ease of use,and useracceptance of information technology[J].MIS Quarterly,1989,13(3):319-340.

[9]VENKATESH V,MORRIS M G,DAVIS G B,et al.User acceptance of information technology:toward a unified view[J].MIS Quarterly,2003,27(3):425-478.

[10]教育部关于发布《职业院校数字校园规范》的通知[EB/OL].(2020-06-16)[2024-01-05].

[11]教育部、财政部发布《关于实施职业院校教师素质提高计划(2021—2025年)的通知》[EB/OL].(2021-09-08)[2024-01-05].

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/81572.html