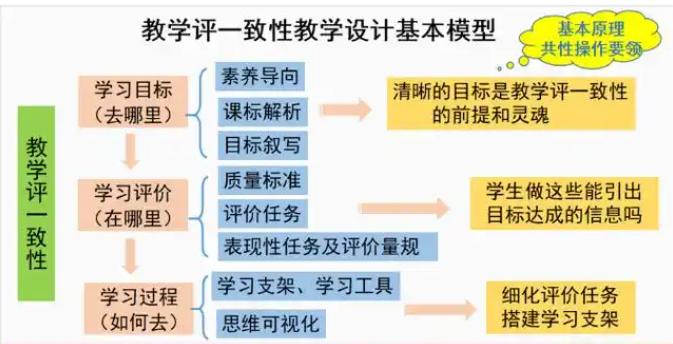

摘要:“教—学—评”一体化注重把传统的、相互孤立的教学活动与科学的评价制度有机结合成一个整体,积极转变教学方法,灵活运用多样化的学习方式与评价手段,以提高历史课程教学质量。这对教师的“教”、学生的“学”均有益处。本文主要解读历史课程要培养的核心素养的基本内涵,讨论如何基于打造开放教学课堂,树立时空观念;支持多种学习模式,形成唯物史观;建立多元评价体系,培养家国情怀等实践措施,在课堂教学中培养学生的核心素养。

关键词:“教—学—评”一体化,课堂教学,历史,核心素养

随着新课程改革的不断深化,“教—学—评”一体化必然成为课堂教学的主流趋势。教师顺应时代要求,主动转变自己的教学方式和评价机制,引导学生主动改变学习方式,将教、学、评进行有机融合,促进学生自主学习、合作学习与探究学习,为提升学生的核心素养奠定扎实的理论与实践基础。

一、历史课程要培养的核心素养的基本内涵

1.唯物史观

根据核心素养的培养要求,教师应帮助学生树立唯物史观,使学生在细致分析经典案例、史料的过程中,揭示人类社会历史客观基础,掌握历史事件的发展规律,形成科学的历史观。为培养学生唯物史观及提高学生史料分析能力,教师应借助资料书或网络渠道,挖掘历史文化资源,并启发学生在小组合作、讨论学习中尝试进行辩证思考,鼓励他们运用已掌握的历史知识,解释事物发展的本质、规律,学会运用唯物史观看待历史。

2.时空观念

分析史料往往涉及历史事件发生的时间、空间。时空观念其实就是历史时序观念与历史地理观念,任何历史事件都是在特定的时间与地理条件下发生的,空间与时间是学习历史学科的两个重要的角度。在历史教学中,教师应注重精选经典案例,让学生在案例分析中形成时空观念,另外需启发学生在特定的时间、空间内探究历史发展过程,并运用已掌握的知识分析历史的主要发展规律,通过培养时空观念提高学生的核心素养。

3.史料实证

史料是还原历史的证据,是现代人与历史相互沟通的桥梁。当学生具备史料实证能力时,他们就已具备较强的思辨能力,能凭借已掌握的知识独立分析论述类题目。史料实证素养的提升,是历史课程要培养的核心素养的目标之一,学生应在认识客观历史事件、掌握历史发展规律的基础上培养搜集、整理、辨别史料的能力,并以小组合作学习、自主探究等方式去伪存真地研究历史资料。

4.家国情怀

国家的发展与普通大众的命运息息相关,人人都应该具有家国情怀。将高中历史教材与家国情怀教育互相关联,有利于培养学生高尚的道德情操,培养他们的责任感与使命感,对于新时代责任意识淡薄、价值观念模糊的学生来说具有重要的方向指引作用。教师应立足学情,研读教材与时代发展特点,组织本班级学生开展家国情怀教育。

二、基于“教—学—评”一体化课堂教学模式培养学生核心素养的措施

1.打造开放教学课堂,树立时空观念

在历史教学中,培养时空观念是历史学科核心素养的目标之一,所谓时空观念其实是在特定的时间联系和空间联系中,对历史事物、历史事件进行观察分析的意识和思维方式。帮助学生建立时空网络,可帮助学生找到各个知识点之间的关联性,从而提高学生的学习能力。

以“近代殖民活动和人口的跨地域迁移”的教学为例。自1492年哥伦布发现新大陆后,众多欧洲国家开始在美洲进行殖民扩张,这些国家靠掠夺美洲的资源走上富裕的道路。教师以此为例,启发学生结合此前学过的历史知识,在探究中发现同时期的中国、日本的发展情况,尝试在自主分析中建立起时空网络。有的学生结合之前的学习经历和已掌握的资料指出:1492年的中国正处于明朝统治时期,明孝宗实施了叶弘变法,并凭借变法政策处理了国内的混乱局面,使明朝再度实现中兴盛世。也有学生指出:1493年,日本的幕府管领细川政元发动了政变,从此之后日本国内政局比较混乱、人民生活苦不堪言,这场内乱持续了数年,直到日本国内发生了强烈的地震,才有人出来平定局面,但是也严重削弱了日本的国力。

以某个时间节点为中心,将该时间范围内或相近时间发生的大事件串联起来,建立一张庞大的时空网络,既能使学生找到各个知识点之间的关联性,还能使其在操作中形成良好的学习习惯,有效提升学生的核心素养。

教师应积极变革教育教学方式,巧妙运用多媒体技术,灵活指导学生剖析历史事件或建立思维导图,将各个相对零散的内容串联起来,多层面掌握所学内容。

1492年哥伦布发现新大陆后,西方国家的经济发展形势发生了巨大的变化。另外,与过去相比,美洲与非洲的人口结构也呈现出了明显的不同:两个大洲人口数量锐减。鉴于两个层面的知识点多而杂乱,教师决定主动变革教学方式,以下是具体操作:运用希沃白板绘制思维导图,先建立起主体框架,学生根据之前接触过的相关内容,尝试自主思考、独立填充导图内容;自主填充完成后,支持小组成员各抒己见,帮助彼此完善思路;教师运用白板出示答案,并介绍思路梳理知识总结的方法;学生抄录正确的导图,并将其作为旧知识复习的重要资料。教师运用多媒体指导教学,轻松整理了零散、复杂的知识点,显著提高了历史教学效率。

打造开放的教学课堂、建立时空网络,并启发学生完善这张网络,能拓宽他们的思路、视野。提及某个时间节点,学生便能联想到同时期不同国家、地区发生的大事件。

2.支持多种学习模式,形成唯物史观

问题式学习主张将学习过程中接触到的内容,设置为难度适中的、具有探究意义的问题,通过启发学生探究问题背后的答案的方式,让他们全身心投入到历史课程的学习中。问题式学习为高中生自主学习能力和创新思维能力的培养提供了强有力的实践平台,可以有效培养他们的唯物史观。

以“古代的商路、贸易与文化交流”的教学为例。教师提出问题,启发学生在小组讨论中辩证分析“张骞出使西域有何作用”。起初有学生认为,张骞出使西域为汉朝引进了新的作物品种和各种奇珍异宝,在一定程度上促进了汉朝的经济发展。有的学生在上述观点的基础上继续补充:汉使出使西域的行为不仅让本国的作物品种与经济有了改变,还带动了沿线的阿富汗、印度等国家的经济发展;与丝绸之路沿线国家也积极进行了文化交流,使汉朝与周边国家、地区的关系日益密切。教师在学生发言的基础上进行点评:历史学习中我们应用联系、发展、全面的观点看待问题,如张骞出使西域的行为会引发一系列连锁效应,这些效应具体表现在哪些方面,我们应逐一找出来。问题式教学法主张以学生为中心,由学生自主分析教师提出的问题,在自主探究或交流学习中尝试独立解决问题,不仅能培养学生的唯物史观,还能使其掌握诸多学习小技巧。因此,教师需鼓励、支持学生开展问题式学习。

在历史教学中,教师应引导学生进行合作学习,让学生自由交流、相互讨论,营造一种自由宽松的学习环境,激发学生自主探究的兴趣。在案例解读、知识点分析的过程中,学生能形成运用唯物主义观点看待历史发展进程的能力,学会运用正确的方法剖析人类历史的发展规律。

丝绸之路是怎样打通的?汉朝主要运用何种物品与周边地区、国家开展贸易活动?丝绸之路沿线国家的文化交流主要体现在哪些方面?为了完成对课时内容的梳理,教师要求学生以小组为单位进行合作学习。A组经过商讨后一致认为:丝绸之路的开通与张骞坚韧不拔的毅力有着莫大的关系,据史料记载,他和他的使团曾在出行途中被匈奴人俘虏并羁押了10年,出逃后他没有返回家乡,而是坚持完成皇帝的命令,到达了大月氏。B组认为:汉朝主要利用丝绸制品开展贸易活动,所以这条商路又被称为“丝绸之路”。C组各成员都相信:在进行自由贸易、人际交往的过程中,汉使与商路上的国家会产生对话,就能了解彼此的文化特点。

基于一个或多个问题启发学生进行合作学习,在语言交流与智慧的火花相互碰撞中,学生能从多角度剖析历史事件,对历史形成独特的认识,形成历史知识学习所必需的唯物史观。

3.建立多元评价体系,培养家国情怀

历史教学具有德育色彩,可帮助学生形成正确的观念。教师应积极建立多种评价体系,引导学生关注自我、关注国家,这是历史学科的重要教学目标。家国情怀培养是历史学科核心素养的目标之一,教师应启发学生在自我评价中,形成积极、正确的观念,并通过实际行动回馈伟大的祖国,激发他们对祖国的热爱之情。

“同学们,如果你是张骞使团中的成员,被匈奴俘虏后对方愿意开出良好的条件吸引你们,你们还愿意跟随张骞想办法逃出去吗?”学生根据教师的问题认真思考,并将心中的想法记录于纸张上,接下来用简单的文字对自己的想法进行阐述。有学生认为:即使匈奴给的条件再好,身为大汉朝的一员,我不能忘记自己的身份,不能忘记国家交代的使命,我要做一个忠君爱国的人。有学生认为:不论前路多么艰难,我也要想办法和张骞逃离匈奴,并且努力完成皇帝安排的任务,背信弃义的人会遭受唾弃。

教师应启发学生将自己假想为历史人物,设想自己与历史人物处在同样的环境中又会作出怎样的选择,并转换成文字,随后进行评价。经过认真思考后,学生可通过自评形成正确的观念。

在历史教学中,教师运用小组互评的方式点评学生在历史学习中的优点及不足,每个人都有同等参与的机会。在语言评价与心灵交流中,学生能看到自身的优势与不足,也能从他人精彩的言论中形成家国情怀,将自己的命运与国家的命运联系在一起。

三、结语

在全面实施新高考政策的当下,如何在有限的时间内让学生在历史课堂上“吃得饱、吃得好”,成为值得教师认真思考的问题。教师应将教、学、评的各个环节进行有机整合,通过建立时空网络、变革教学方式、引导问题式学习与合作性学习、支持学生自评与小组互评等手段,引导学生从多种角度剖析历史材料、解读历史事件,形成对历史的正确认知,提升历史学科核心素养。

参考文献

[1]卢毅锋.高中历史教学中学生史料实证素养的培养策略[J].教育艺术,2023(11):31-32.

[2]王德民,赵玉洁.指向历史核心素养的“教、学、评”一体化探究[J].历史教学,2022(11):41-47.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/81427.html