[摘要]随着我国经济的快速发展,科技的重要性日益凸显出来,科技型、创新型人才才是未来的核心竞争力。高中阶段是培养学生科学意识、科学思维和能力的关键阶段,将科技元素融入高中地理教育,符合地理学科核心素养的要求,能够有效实现对学生的科技启蒙。本文以湘教版高中地理教材为例,分析科学思维在高中地理教育中的融合与创新,探索其发展的有效途径。

[关键词]科学思维,高中地理,创新

高中对学生来说是重要的奠基阶段,既需要夯实学生的基础知识,还需要提升学生的综合能力,以培养更多的高素质人才;而将科学思维融入高中地理教学中是一条有效的教学途径。

一、科学思维融入高中地理教学的必要性

(一)紧跟时代的需求

科技的突破和实现需要的是人才,高中阶段是高素质人才培养的关键阶段。新课程改革要求高中教育从单一的分数考核制向综合素质的考量进行转变,从而提出了地理学科核心素养的相关要求和评价体系。科技在高中地理教育中的融合与创新,一般需要借助相关实践活动来进行开展,这类活动的实施有利于提升学生的综合能力和综合素质,能够在很大程度上提高学生的科学思维和科技水平,与地理学科核心素养的要求不谋而合。

(二)紧贴学科的特点

地理学科是一门综合性很强的特殊学科,教学过程涵盖气候、地形、水文、土壤等自然要素以及人口、农业、工业、商业、环境等人文要素,涉及大量的社会、人文知识以及物理、生物等理科性的知识,并且与人类生活、生产联系非常紧密。基于地理的学科特性,很多教学内容都需要借助科技进行或者需要科技的融合和创新。比如:地理教学中涉及的遥感、地理信息系统、全球定位系统(“3S”技术)就需要极强的科技支撑。另一方面,从地理教学来讲,高中地理教学的核心主线就是人地关系,在经济快速发展的当代,要解决资源与环境、发展与可持续的平衡问题,归根结底还是需要技术来提高资源的利用率以及生产的效率。所以,在高中地理教学中融合科技教育,对于培养学生的人地协调观是非常重要的。

二、科技在高中地理教学中融合与创新的有效途径

(一)以课标为纲,以教材为本

流畅、优质的教学设计需要教师仔细研读课标、教材和学情,深入获取和吸收与教学内容相关的资料,做到心中有数,才能游刃有余,对科技在教学中的渗透处理得当。课标是一节课的重要导向,把握好课标才能把握一节课的教学难度和教学层次。而教材是一节课的材料和内容,对教材的分析、处理能够体现教师的教学水平和素养。基于二者,再结合学情,才能设计出较为优秀的教学案例,教学过程的实施才能充分发挥作用。

(二)以活动为载体,促进学生成长

本文认为在高中地理教学中要进行科技的融合与创新,最有效的途径就是科技类实践活动。可以充分依托湘教版高中地理教材中大量的活动、探究以及阅读,设计以科技为导向的实践活动,将所学知识以实践活动的形式呈现出来,比如各类模拟实验、地理模型制作、地理现象观察等。在学生实践操作之后,已经对所学内容有了直观的感受和观察,在此基础之上,师生对结论或者规律进行总结说明。科技类实践活动也可以在课堂外开展,比如地理科普知识竞赛、科技馆参观、气象站参观以及其他考察活动,利用一些公共渠道帮助学生深入认识到科技在地理中的应用是非常广泛的,科技在人们日常生产生活中是必不可少的。

(三)以学生为主体,提高课堂效率

新课程改革要求课堂以学生为主体,在高中地理教学中渗透科技教育,传统以教师讲授为主的教学方法是行不通的,学生没办法从枯燥的文字中理解科技的力量。因此,一定要在实践活动的过程中充分激发学生的主观能动性,发挥学生的主体性地位,引导学生自己动手、自己发现问题,并通过小组合作一起尝试解决问题。

三、科学思维融入高中地理教学的案例分析

湘教版高中地理教材注重学生思维和能力的培养,教材中设置了大量的活动以及探究内容,其中大部分都可以进行科技的融合与创新。比如湘教版高中地理必修1第一章中“观察月相”,第二章中“流水侵蚀与堆积地貌模拟实验”,第三章“水循环主要环节模拟”等等。

以湘教版高中地理必修1第三章第三节“大气热力环流”为例,本节教材主要呈现了大气热力环流的形成以及自然界的大气热力环流两部分知识内容。本节内容旨在让学生通过对“热力环流示意图”的解读,充分理解热力环流的形成过程,渗透大气运动的基本规律,并使学生具备运用地理原理解释相关地理事象的意识和能力。当学生理解热力环流原理后,教材内容递进到“自然界的大气热力环流”这一内容,可谓是用一把热力环流原理的“钥匙”打开了自然界包罗万象的热力环流现象之“门”。

热力环流的形成过程涉及物理学、地理学、气象学等学科,是跨学科的综合知识体系,而本节内容概念性强,对刚进入高中的学生而言,在知识的建构上缺乏理论支撑点,如大气压的概念,空气垂直运动对同一水平面气压造成的影响,以及等压面弯曲的地理含义等,学生难以深刻理解。因此,本节课的教学重难点是理解热力环流的形成过程。

结合上述内容,为了突破这一重难点,依据教材内容和结构,将科技融入本节课的地理教学是非常恰当的,具体可以设计以下三个活动:

(一)探究气流的运动

采用教材中的第一个“探究活动”,结合问题“想一想,载人热气球能平稳升空的原因是什么”,设计“热气球制作活动”。

通过这一活动的设计和开展,学生从简单的实验中理解热气球工作的科学原理,对大气运动有直观的感受;另一方面,提高了动手能力,有效激发了探索精神和科学意识。

(二)探究气压与高度的关系

气压是一个相对抽象的物理概念,在这之前学生只是简单了解过相关的概念,并未深入学习,这就给本节课的教学增加了难度。为了帮助学生更好地理解气压的概念以及气压与高度的关系,设计“气压与高度”的探究实验。让学生利用手机自带的气压计或者相关气压软件,在小区或者学校教学楼,测量气压随高度的变化,并将实验数据进行记录,探究气压的特点及变化规律。

学生在实验的探究过程中,用现代科技解决实际问题,对于气压与高度的关系有了直观的认识和理解,为之后的热力环流原理的教学奠定了知识储备,相较于老师枯燥的讲授,这种教学方式学生更感兴趣,也更有效果。

(三)模拟热力环流

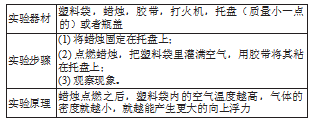

热力环流中涉及的气温、气压等地理要素的变化呈现多时空交互耦合,高一学生还未建立地理时空观,综合思维能力较弱,理解这些问题还存在较大难度。为了突破这一难度,设计“热力环流模拟实验”,以下为该实验设计表:

对热力环流原理的分析、理解需要借助模拟实验、地理视频、虚拟现实技术等,科技的融合与创新能够为本节课的教学提升一个高度,在模拟实验的开展和观察过程之后,再进行热力环流原理的分析,恰当的教学辅助手段能帮助学生理解地理现象发生发展的过程,从而能加深巩固地理原理。

参考文献:

[1]谭建立.浅谈如何将科技教育渗透在高中地理教学中[J].文科爱好者(教育教学),2018(8):64-65.

[2]沈新荣.基于项目学习理念的高中地理科技教育活动设计范例[J].教育,2017(52):30-34.

[3]王永军.将科技教育渗透在高中地理教学之中[J].中国校外教育,2014(28):51.

[4]赵帅民.新课程背景下科技教育在高中地理教学中的渗透研究[D].福州:福建师范大学,2014.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/80128.html