摘要:学校体育课程作为课程的重要组成部分,是提升学生体质健康水平的基本保障,是体育文化知识传承的载体,是实现育人目标的重要途径。本文从体育课程体系建设的意义、策略与方法、应注意的问题三方面进行阐述,既包含理论的研究与思考,也有实践案例的展示与分析。

关键词:体育课程,课程体系,研究,实践

学校体育课程是提升学生体质健康水平的基本保障,是体育文化知识传承的载体,是实现育人目标的重要途径。学校体育课程体系建设的研究与实践,力求改变体育课程单一、碎片、拼盘化的现状,探索体育课程课内外一体化的设计与实施路径,为促进学生健康发展提供保障,为学校体育教育改革和学校特色发展提供不竭动力。

一、体育课程体系建设的意义

体育与健康课程要培养的核心素养,主要是指学生通过体育与健康课程学习而逐步形成的正确价值观、必备品格和关键能力,包括运动能力、健康行为和体育品格等方面。构建适应核心素养培养需要的课程体系,是当前体育课程改革的重要方向。

当前,学生不再像往常一样只对国家规定的体育课程进行学习,也可以依据自己的兴趣选择相应的拓展课程。这就要求学校在体育课程开发与建设上应更加多样化,适应学生多种发展需求。学生根据自己的兴趣爱好选择喜欢的运动项目,投入更多的时间和精力去练习,不仅有利于掌握较高水平的运动技能,更有利于增强体质,养成终身锻炼的好习惯。

体育课内外一体化课程体系的设计要统筹考虑体育课、课间操、大课间活动、兴趣拓展、运动训练与竞技比赛等内容,教师有更多的主动权和发言权,教师专业发展有更好的平台,也有利于促进干部教师专业能力的提升。

学校课程改革已进入深水区,通过课程建设形成学校特色已成为学校创新发展的必然,而体育课程体系往往又是学校特色形成的关键因素和主要路径。学校根据区域资源条件和自身优势特点,因地制宜,形成一校一品、一校多品的体育课程品牌,不仅可以体现办学特色,更为促进教育内涵式发展提供了更多空间和可能。

二、体育课程体系建设的策略与方法

体育课程体系是在学校整体办学理念和办学特色的基础上构建的,与学校育人目标高度吻合。体育课程体系建设要紧紧抓住学校特色、学生特点、教师特长这三方面来确定适合的课程建设思路和设计策略。

1.打造体育+特色课程体系

学校以某一项体育内容为基础,开发拓展课程,形成横向综合、纵向延伸的体育+特色课程体系,不仅形成体育特色,更体现学校的课程特色。

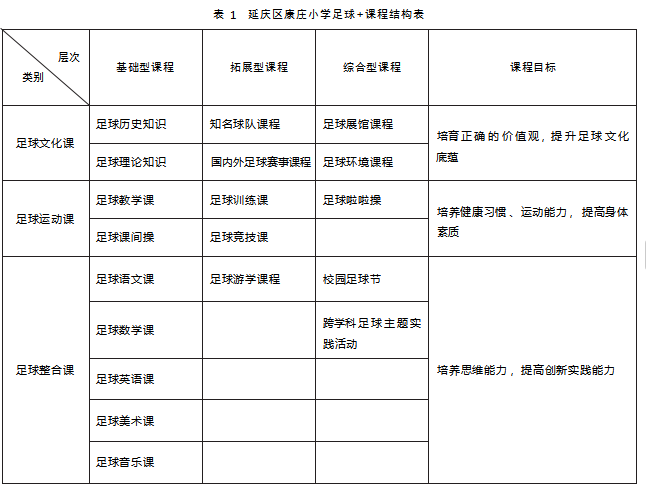

北京市延庆区康庄小学以足球为基础,开展校园足球课程建设,在“小足球,大教育”理念引领下,确定了“以足球润德、以足球健体、以足球启智、以足球育美”的校园足球发展目标,从学生不同需求出发,构建特色校园足球课程结构体系,设置了足球文化课、足球运动课、足球整合课三个层次,实现基础型课程、拓展型课程、综合型课程的有效整合。校园足球课程不但将足球融入体育课,在每个年级每个班每周开设一节足球课;同时,还与语文、数学、英语、美术和音乐等学科进行整合,打破时间界限、空间界限和学科界限,形成了与多学科整合的校园足球综合课程。校园足球不仅促进学生全面而有个性的发展,而且足球作为学校育人的载体,成为学校的办学特色,形成“1+X”的校园足球课程发展模式,并得到了教育部、体育局、北京市教委的充分肯定。

延庆区大柏老中心小学构建“知‘足’葫芦娃”系列课程,包括足球基础课程(足球文化课程、技术课程、战术课程)、足球训练课程(足球技能训练及身体素质训练课程)、足球心理课程、足球比赛课程等。依据学生的年龄特点分低、中、高三个学段实施课程,U7-U8通过游戏形式的训练和比赛,让学生喜欢上足球,对足球形成初步的认识;U9-U10通过训练进一步提高队员球性、球感,并学会各种基础技术动作;U11-U12主要提高个人及小组攻防战术的基础能力,通过不同的对抗练习,不断提高队员在比赛活动中完成技术的合理性和实效性。随着“知‘足’葫芦娃”系列课程的实施,学生体质健康水平提高,柔韧性、协调性、耐力、爆发力、肺活量明显提高,体质监测的优秀率、良好率连年提升。通过各类课程的学习和定期参加比赛,学生的荣誉感、意志品格、文明素养、团队合作意识等得到明显增强,“知‘足’葫芦娃”系列课程为学生搭建了一个全面发展的舞台,帮助学生收获健康和快乐,也促使其更加热爱足球、学校和学习。

2.综合拓展,形成课程群落

学校根据地域资源优势和师资情况,以及学生体育兴趣需求,在体育课基础上,开设“N门”面向全体学生的体育兴趣拓展课程供学生选择,同时也为有体育特长的学生提供较高水平的业余训练机会,形成体育综合发展课程群落,拓宽学生的体育教育路径,系统培养学生的综合体育素养和体育能力。

延庆区珍珠泉小学注重体育课程开发,在体育课基础上,根据学生身心实际情况和学校地域特点,开发出适合学生的“小珍珠爱运动”课程群,让每名学生到六年级毕业时有自己喜欢的体育项目,有一项带得走的体育技能,为学生奠基生命健康底色。例如,根据学生住校特点开发的“阳光晨练”课程,设立了33个锻炼项目,根据学生体质监测以及自身身体特点,动态安排和选择项目进行晨练;根据学生体质健康发展情况开设针对肥胖学生和体质较弱学生的训练课程,利用课间操、课外活动的时间对他们进行专项的训练;根据学校地域特色,冬季在天然冰场上开设“恋冰”课程,内容不仅包括专业教练对滑冰技巧的培训,同时涵盖冰雪知识,实现对冬季奥运会的历史,与数学、语文、科学、美术和音乐等学科综合实践活动整合。“小珍珠爱运动”课程群,让山区学生也能享受到系统、高端、特色的体育课程。

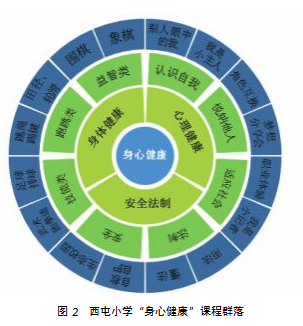

延庆区西屯中心小学在体育课基础上综合拓展,构建了“身心健康”课程群落。设置了身体健康、心理健康、安全法制等相关课程。在身体健康教育方面开设了诸多相关课程实践,跑跳类有跳绳、踢毽、田径、轮滑等,益智类有围棋、象棋等,技能类有武术、跆拳道、足球、排球等;学校还设置了足球社团、健美操、校园集体舞、武术特色项目。心理健康教育分为认识自我类、悦纳他人类、适应社会类。安全法制类相关课程主要包括创建安全、和谐的“生态校园”等隐性课程及交通、游泳、食品卫生、用电、防火、自救和自护的基本常识,以及法治教育等课程。

3.分层分类,构建立体结构

在办学理念的引领下,在整体课程结构体系的基础上,学校统筹考虑体育课、课间操、大课间活动、课后服务、兴趣拓展、运动训练与竞技比赛等内容,构建多维、立体的课程结构体系,实现课内、课外的一体化设计。

延庆区第一中学在充分利用国家课程资源基础上,积极利用校内场馆资源、区域体育文化资源和学校体育教师的优势专长,构建了“一个主旨、三个层级、四大特色”的课程结构。“一个主旨”,以“全”为核心,满足全体学生的不同体育兴趣,打造出10个大项,40余个活动项目,涵盖了冰雪体育、民族传统体育、新兴体育等多个领域,构建出丰富多彩的课程内容,让学生享受运动、享受快乐。“三个层级”,以“需”为核心,分别为基础性课程、拓展性课程、创新性课程,适应不同学生的需求。基础性课程分为两大类课程,主要培养学生的基本运动能力和健康理论素养;拓展性课程分为六大学习领域,六类领域相互融合、相互贯通、相互补充,促进学生全面而个性的发展;创新性课程主要分为体育专业技术类课程和体育高水平类课程,是对部分兴趣浓厚、天赋异禀的学生进行专项化培养。“四大特色”,以“精”为核心,重点开展足球、冰雪、游泳和远足特色课程。同时,学校对四类特色课程进行三级分层教学,以体育课程为基础,通过社团课程提高,以高水平运动队课程为重点,因材施教、分类培养。

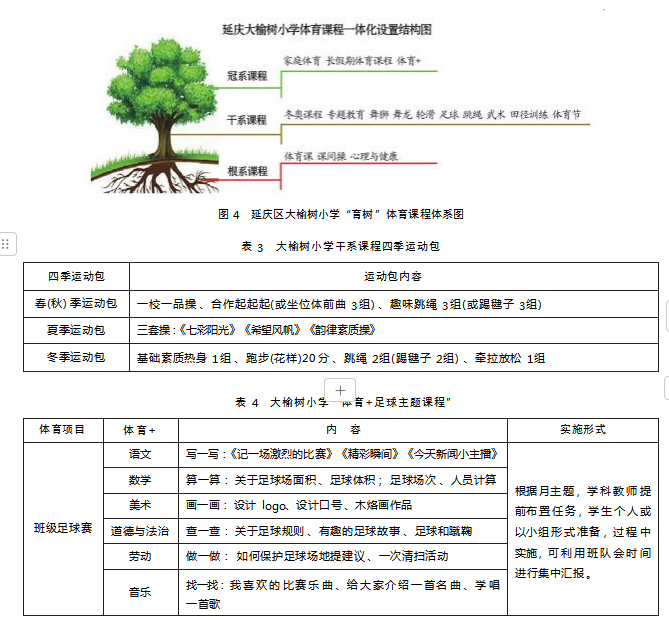

延庆区大榆树小学在“以榆树精神,做‘育树’教育”办学理念以及“感恩、坚韧、通达、多彩”育人目标的指导下,构建了多维立体的“育树”体育课程体系,层次上包括根系课程、干系课程、冠系课程。学校对每个层次的课程内容进行纵向、横向梳理,根系课程包括跑、跳、投、技巧、操类、球类、武术、民间体育、特色体育九个方面。每个方面按低、中、高三个水平进行要点梳理和进阶设计,通过大单元结构,科学把握不同年段、不同年级学生在基础运动能力方面的标准、要求,在课堂上全面落实。干系课程建设上突出丰富多彩,侧重充分利用一切资源,发展学生个人兴趣及特长,对根系课程进行有效的补充与拓展。冠系课程突出实践与延伸,把教育触角延伸到家庭体育的领域,为了提升家庭对体育的重视和促进程度,并帮助学生养成自觉锻炼的良好习惯,开发了家庭体育课程、长假期课程和“体育+”综合实践课程。学校多维立体的课程结构体系实现了课内外一体、校内外一体化建设,从体育课到课间操、课后服务、家庭体育、假期锻炼,全链条、全过程进行系统建设与管理,同时以融合、综合的角度,进行体育与各学科的融合,从主题活动、综合实践等多个途径,进行体系化的顶层设计,抓住每个环节,扎扎实实育人。

三、体育课程体系建设应注意的问题

1.与学校整体课程相协调,与学校办学理念、培养目标相呼应

顶层设计给学校所有学科课程体系的构建指明了方向,各个学科围绕着学校办学理念、培养目标,构建具有学科特色的课程体系或者学科课程群,目标集中而明确,思路稳定而清晰。在课程体系建设中,不能只顾“埋头拉车”,很少“抬头看路”,忽视学校课程顶层设计;也不能只顾提升学科质量,忽视课程领导力、课程执行力的提升。因此,体育学科课程体系建设要与学校整体课程相协调,与学校办学理念、培养目标相呼应,通过学科、课堂,把育人蓝图落地为育人施工图。

2.有五育并举的思想,实现德、智、体、美、劳融合

体育课程体系建设要避免学科割裂现象,同时更要打破传统的“加法思维”,避免将五育进行简单叠加。要以整体性、融合性、关联性为原则,以“关联、融通、整合、渗透”为育人思维,以促进学生全面发展、实现学生完整生命为目标,将德育、智育、美育、劳动教育有机融入体育课程中,同时把体育元素、体育思想、体育活动有机融入其他四育中,真正实现五育并举、五育融合。

3.关注锻炼作业的延伸设计,实现家校互补

小学体育课程体系建设要统筹课内外体育,实现课内外一体化设计。锻炼作业的延伸设计是学校体育课程体系建设的重要组成部分,是实现体育锻炼校内外结合、家校互补的重要途径。“双减”政策的落地实施把学生从沉重的课业负担中解放出来,学生可以有更多的时间和精力进行体育锻炼。因此,充分利用节假日、寒暑假的时间段,给学生布置适宜的体育锻炼延伸作业,搭起校内外体育锻炼桥梁,提高学生自主锻炼能力,促进其全面发展。教师可以根据每个学生在校体育学习和体育锻炼的不同情况,因人而异、因地制宜,设计不同内容的分层作业。教师不仅要布置延伸性锻炼任务,而且要指导学生用科学的方法进行锻炼,避免造成运动伤害。

学校应以办学愿景为引领,勾勒课程目标,聚焦体育课程要素之间的关系,进一步发挥教师的主体作用,设计构建科学系统的体育课程结构体系,促进学生的健康成长,促进教师的专业发展,促进学校的高质量办学。

参考文献

[1]何庆.关于国外学校体育课程的研究和我国体育课程改革的基本理念[J].安徽教育学院学报,2001(3):103-104.

[2]王淑英.学校体育课程体系研究[D].石家庄:河北师范大学,2013.

[3]赵明,方建玉.学校课程顶层设计视角下学科课程体系构建研究[J].体育师友.2020(4):73-75.

[4]饶称意,丁领.学科核心素养视域下体育与健康教材体系构建[J].冰雪体育创新研究,2020(9):17-20.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/79861.html