摘要:文章在确定理论构想和开放式问卷调查的基础上编制预问卷,并对228名山西省某师范院校本科师范生进行预测调查,然后在对预测结果进行分析的基础上修订形成正式问卷,再对558名山西省某师范院校本科师范生进行调查,结果显示,《师范大学生心理健康教育素养问卷》由师生关系和心理健康教育技能2个因子构成,问卷的克朗巴哈系数和分半信度均>0.7,模型拟合较好(CFI=0.980,RM-SEA=0.047),因此,编制的《师范大学生心理健康教育素养问卷》可作为测量师范生心理健康教育素养的有效工具。

关键词:师范生,心理健康教育素养,问卷编制

素养是当今各研究领域关注的重要主题。随着《中国学生发展核心素养》的发布,教师素养越来越受到我国研究者的重视。师范生是未来教师的主要构成者,教师教育是否能够有效培养师范生的教师素养是考量师范教育成效的重要指标。20世纪60年代,美国推出了素养导向的教师教育改革,目的在于培养出能够展现为所有孩子带来积极教育成就的技能和行为的教师。这场变革开启了后来席卷世界各国的素养导向的教育变革。可以说,素养导向的教师教育变革是素养导向的教育变革的开端。教师教育之所以成为最早开始素养导向变革的领域,是因为一方面它关乎培养出的教育者的素养是否能够达标,另一方面它也会影响儿童和青少年的素养培养效果,对国家的未来发展具有重要的影响。基于此,研究师范生的教师素养及其培养应成为当今师范教育的重要工作。

关于教师素养,研究者主要探讨了教师专业素养、学科素养等。近年来,随着人们对心理健康的重视程度不断提高,有研究者开始探讨教师心理健康教育素养的相关问题。如苟晓玲等[1]认为教师心理健康教育素养是“教师在教育教学活动中为促进学生拥有更好的、有效的、健康的、愉悦的学习体验所体现出来的应有的综合素质和个人倾向”。心理学家怀特认为,素养是通过长期持续的学习而缓慢获得的。因此,关注教师心理健康教育素养,也应研究教师的职前素养情况,特别是作为未来教师主力军的师范生的素养情况。结合以往研究对教师素质[2]、教师专业素养[3]、教师心理健康教育素养等的界定,本研究将师范生心理健康教育素养界定为师范生经过学习和实践所形成的,在未来教育教学活动中表现出来的对学生心理健康发展有直接而显著影响的素质和修养,这是未来教师职业素养的重要方面。

当前,关于师范生心理健康教育素养的探究尚处于初始阶段,而编制一套适合师范生的问卷,将有利于推动相关研究的迅速开展。为此,本研究编制了《师范大学生心理健康教育素养问卷》。

一、研究方法

(一)研究对象

本研究共开展三次调查。第一次为开放式问卷调查,采用方便取样法抽取教师32人,其中男性3人,女性29人;幼师6人,小学教师10人,初中教师7人,高中教师6人,大学教师3人。第二次为预测调查,采用方便取样法抽取山西省某师范院校本科师范生240人,收回有效问卷228份,占比95.00%。其中男生56人,女生172人;学前教育专业学生30人,小学教育专业学生25人,教育学专业学生30人,心理学专业学生79人,文史类专业学生24人,理工类专业学生27人,艺体类专业学生13人。第三次为正式施测,采用方便取样法抽取山西省某师范院校本科师范生650人,收回有效问卷558份,占比85.85%。其中男生195人,女生363人;城镇学生212人,农村学生346人;文史类专业学生学生214人,理工类专业学生238人,艺体类专业学生79人,其他类专业学生27人;大一专业学生117人,大二专业学生124人,大三专业学生159人,大四学生158人。

(二)问卷基本结构

根据《中学教师专业标准(试行)》《小学教师专业标准(试行)》和《幼儿园教师专业标准(试行)》中关于心理健康教育素养的要求,结合苟晓玲等对教师心理健康教育素养的结构分析、姚本先和申继亮等关于教师心理健康教育能力的观点[4-5],本研究认为师范生心理健康教育素养应该从认知、情绪情感和教育技能这三个方面进行挖掘,并以此为基础,对师范生心理健康教育素养构建出初步的理论结构,即师范生心理健康教育素养包括认知、情绪情感和教育技能三个维度。

(三)主要研究程序

一是根据上述师范生心理健康教育素养的基本结构编制开放式问卷,并对开放式问卷调查获得的高频词进行分析,确定三个维度的具体内容。再根据开放式问卷中的研究结果及已有的文献,从认知、情绪情感和教育技能三个方面进行项目编制,形成共有32道题目的预问卷并施测。二是对预问卷施测结果进行项目分析和探索性因素分析,根据回答情况对预问卷的题目进行删改,探索师范生心理健康教育素养的结构,并形成正式问卷进行施测。三是对正式问卷的施测结果进行验证性因素分析等,检验问卷的信效度。

二、研究结果

(一)开放式问卷的调查结果

如表1所示,根据该表中的高频关键词对师范生心理健康教育素养的内涵进行丰富。认知维度包含教师对成绩的认识、对教学内容和教学主体责任的认识、对学生心理状态的认识、对情绪管理的认识;情绪情感维度包含对自身和学生情绪情感的把握和调节;教育技能维度包含教学观念、师生关系、心理健康教育技能。以此为基础编制出共有32道题目的预问卷,其中认知维度9道、情绪情感维度6道、教育技能17道。

(二)预问卷的调查结果

1.极端组检验法。首先对反向计分题进行处理,然后将所得分数相加,最后将所有被试问卷的总分进行排序,并将总分在所有被试中排前27%和后27%的设为高分组和低分组,用独立样本t检验对每个题项的高低分组的得分进行差异检验,删除差异值没有达到显著水平的题目。

本研究将被试的得分进行排序后,发现高分组的最低分为145分,低分组的最高分为125分,将高分组和低分组的全部题目进行独立样本t检验,P<0.05认为题项是合格的,其中第2题没有达到显著性水平,因此删除这道题目,剩余31道题目。

2.依据题目总相关进行项目分析。对所有题目与量表总分的相关系数进行计算,并删除题目与总分的相关系数小于0.3的题目。本研究中,按照上述规则删去8个题目,分别为第1、3、4、5、6、7、8、9题,删除后剩余23道题目。

3.探索性因素分析。在进行探索性因素分析前需要进行KMO检验和Bartlett球形检验。KOM值越接近1,说明各变量间的相关性越大,适合做探索性因素分析。在Bartlett球形检验中,显著性水平较高,则说明数据适合做探索性因素分析。

本研究采用SPSS 24.0对预问卷所得数据进行KMO检验和Bartlett球形检验,结果显示,KMO值为0.949,Bartlett显著性水平为0.00,结果表明,该组数据适合做因素分析。

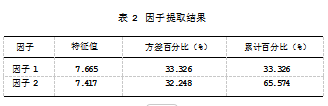

采用主成分分析法进行成分抽取,用正交旋转法进行因子旋转,提取特征值大于1的因子,最后提取出2个因子,累计解释变异量为65.574%。因子提取结果如表2所示。

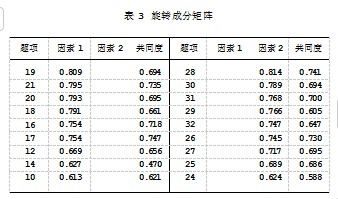

将因子载荷小于0.5、在两个因子上载荷相近、共同度小于0.4的题项删除,因此删除第11、13、15、22、23题,删除后剩余18道题目,如表3所示。

因子1有9个题项,分别为第10、12、14、16、17、18、19、20、21题,内容描述的是教师与学生的关系,因此命名为“师生关系”。因子2有9个题项,分别为第24、25、26、27、28、29、30、31、32题,内容描述的是教师对教学内容及学生心理状态的把握,因此命名为“心理健康教育技能”。师范生心理健康教育素养的结构变为师生关系和心理健康教育技能两部分。

(三)正式问卷的调查结果

对剩余的18个题目重新编号,采用螺旋式排列,形成正式问卷《师范大学生心理健康教育素养问卷》。

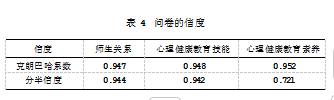

1.信度。采用克朗巴哈系数和分半信度进行信度检验,一般情况下,克朗巴哈系数大于0.7则认为可靠性比较高。如表4所示,总问卷的克朗巴哈系数为0.952,师生关系、心理健康教育技能的克朗巴哈系数分别为0.947、0.948;总问卷的分半信度为0.721,师生关系、心理健康教育技能的分半信度分别为0.944、0.942。这说明《师范大学生心理健康教育素养问卷》有较好的内部一致信度,可以用于接下来的效度分析。

2.结构效度。采用Amos 24.0进行验证性因素分析和模型拟合检验,结果如表5所示。

由表5可以看出,在对师范生心理健康教育素养进行结构拟合时,χ2=296.658,df=133,χ2/df=2.231,卡方与自由度之比小于3,表示模型可以接受;拟合优度指数(GFI)和调整拟合优度指数(A GFI)越接近1越好,本研究中,GFI=0.946,A GFI=0.931,均大于0.9,表明可以接受;残差平方根(RMR)小于0.05表示可以被接受,本研究中,RMR=0.037,比较良好;规范拟合指数(NFI)、比较拟合指数(CFI)、增量拟合指数(IFI)大于0.9表明模型与数据拟合程度高,本研究中,NFI、CFI、IFI的值分别为0.965、0.980、0.980,表明拟合较好;近似均方根误差(RMSEA)越小越好,本研究中,RMSEA为0.047(<0.1),表示可以接受。从各项拟合指标来看,模型与数据拟合程度较好,说明《师范大学生心理健康教育素养问卷》有较好的结构效度。

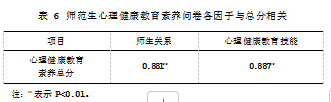

对问卷各因子与总分进行相关性分析,相关系数如表6所示。由表6可以看出,师生关系维度和师范生心理健康教育素养之间的相关系数为0.881,为高相关;心理健康教育技能维度和师范生心理健康教育素养之间的相关系数为0.887,为高相关。

三、讨论

教师心理健康教育素养是学生健康发展的重要影响因素,而师范教育是培养教师的主要途径,对其培养效果的考查需要有科学的依据。近年来,研究者虽然对教师心理健康教育素养进行了一些探索,但心理健康教育素养的量化研究尚未开始,即未研制出标准化的调查研究工具。因此,编制一套能够考查教师心理健康教育素养培养效果的工具尚缺乏直接的参照。即便如此,在经过对师范生心理健康教育素养的研究意义和价值进行充分的探讨后,确定了本研究的目的,即编制一套标准化的师范生心理健康教育素养问卷,为后续的研究提供量化研究工具,为考查师范教育对大学生心理健康教育素养的培养效果提供量化工具。

本研究经过确定理论构想,编制开放问卷,形成预问卷题目,分析预问卷调查结果,确定正式问卷,对正式问卷调查结果进行分析,检验其信效度等一系列程序,形成了问卷终稿。上述程序符合问卷编制的一般步骤,体现了问卷编制过程的科学性和可靠性。

(一)《师范大学生心理健康教育素养问卷》的结构

通过因素分析确定了师范生心理健康教育素养的最终结构,即主要包括师生关系和心理健康教育技能两个维度。其中,师生关系是指师范生在未来从事教育教学工作时处理师生关系方面所表现出的心理健康教育素养;心理健康教育技能是指师范生在未来从事教育教学工作时处理教学内容和把握学生心理状态方面所表现出的心理健康教育素养。《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》强调“学校应将心理健康教育始终贯穿于教育教学全过程”[6]。本研究抽取的两个维度刚好契合了此要求,即“全体教师都应自觉地在各学科教学中遵循心理健康教育的规律”“要注重发挥教师人格魅力和为人师表的作用,建立起民主、平等、相互尊重的师生关系”。

师生关系是教育过程中最重要的人际关系。有研究表明,儿童和青少年的心理健康问题有很多是师源性心理问题[7-10]。一些研究也发现师生关系质量与学生的心理健康的诸多方面存在显著相关关系[11-14]。在师生关系中,教师是主导,本研究所抽取的师生关系维度充分体现了师生关系对师范生心理健康的重要作用。“亲其师,信其道”,“和谐的师生关系胜过任何教育”[15],良好的师生关系是教育教学取得良好效果的关键因素。在这个维度中,各题项内容主要体现了师范生在师生互动中对学生的尊重、理解、关爱。这些品质既能凸显师生关系的重要内涵,也是其正确的儿童观、学生观、教师观与教育观的充分体现。

心理健康教育技能是本研究所抽取出的另外一个维度,主要描述了师范生掌握和运用心理健康知识的情况,这是师范生未来在教育教学工作中渗透心理健康教育素养的体现。题项主要涉及师范生对学生心理特点和规律的了解、运用心理学知识创设良好的课堂心理气氛、在学科教学等教育教学互动中渗透心理健康教育等方面的内容。这是落实《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》中对教师提出的应遵循心理健康教育规律、在教育教学过程中渗透心理健康教育内容等要求的重要体现。

虽然本研究抽取的两个主要因子与以往研究者所提出的理论构想并不完全一致,却是采用量化方法对心理健康教育素养结构做出的有益探索,也符合全体教师参与心理健康教育,落实全面、全过程心理健康教育对教师素养的要求。

(二)《师范大学生心理健康教育素养问卷》的信效度

信度是针对调查工具的可靠性、稳定性和一致性的考核指标。本研究采用克朗巴哈系数和分半信度对问卷的信度进行检验。通过检验,总问卷的克朗巴哈系数为0.952,师生关系和心理健康教育技能两个维度的克朗巴哈系数均在0.9以上;总问卷的分半信度为0.721,师生关系、心理健康教育技能两个维度的分半信度均在0.9以上,说明问卷信度较高。

效度是针对调查工具有效性的考核指标。本研究通过结构效度进行效度检验。通过验证性因素分析,证明了模型与数据的拟合指标都可以被接受。师范生心理健康教育素养问卷总分与各维度分之间相关显著,均在0.8以上。检验结果说明问卷结构效度较好。

综上所述,《师范大学生心理健康教育素养问卷》的信度和效度均达到心理测量学的基本要求,可以作为师范大学生心理健康教育素养测评的有效工具。但问卷还存在有些题项的表述还需要进一步推敲、取样范围较窄、调查对象的代表性不足等问题。因此,问卷还需要不断修订、完善。另外,问卷采用师范生自评方式进行,视角相对比较单一,今后可以探索师范生心理健康教育素养的教师评定问卷的编制。

参考文献:

[1]苟晓玲,彭玮婧,刘旭.全域视野下教师心理健康教育素养:内涵、构成与发展路径[J].当代教育论坛,2020(4):40-47.

[2]林崇德,申继亮,辛涛.教师素质的构成及其培养途径[J].中国教育学刊,1996(6):16-22.

[3]黄友初.教师专业素养:内涵、构成要素与提升路径[J].教育科学,2019(3):27-34.

[4]姚本先.学校心理健康教育新论[M].北京:高等教育出版社,2010:5.

[5]申继亮,王凯荣.论教师的心理健康教育能力的构成[J].北京师范大学学报(人文社会科学版),2001(1):12-19.

[6]教育部关于印发《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》的通知[EB/OL].(2012-12-17)[2023-12-07].

[7]俞国良,何妍.中小学生心理健康问题检出率及教育策略[J].中小学心理健康教育,2023(4):4-9.

[8]张莉,黄胜梅.关注师源性心理伤害,促进幼儿心理健康发展[J].教育导刊(幼儿教育),2007(7):25-27.

[9]刘海燕.浅析师源性心理伤害的成因及对策[J].基础教育论坛,2017(36):9-11.

[10]张志华.自我图式视角下师源性隐性伤害研究[J].教育导刊,2021(8):58-65.

[11]覃娇娇,魏寿洪.师生关系对注意力缺陷与多动障碍儿童情绪行为问题的影响:同伴接纳的中介作用[J].现代特殊教育,2023(12):31-37.

[12]余宾,郭成,缪华灵,等.师生关系与小学生攻击行为的关系:自尊和亲子亲合的作用[J].心理发展与教育,2025,41(1):99-108.

[13]谭丽苹,李晴,郭成.师生关系对留守儿童学习投入的影响:有调节的中介模型[J].心理与行为研究,2022,20(6):782-789.

[14]郑研.师生关系对流动儿童心理健康的影响:一项追踪研究[J].教育科学论坛,2022(3):18-23.

[15]王宏.新型师生关系的伦理向度与价值追求[N].光明日报(理论版),2019-03-18(15).

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/79728.html