摘要:文章采用随机抽样的方式,选取广东省3所高职院校体育专业大一学生作为研究对象,对高职体育生心理健康现状与教育需求进行了调查,结果显示,高职体育生的心理健康状况在“身心合一感”“自我尊重感”“人格结构平衡感”“自我结构协调感”“人际亲和感”“角色适应感”和“信仰价值感”七个维度上仍有改善和提高的空间,在“自然亲切感”和“理想超越感”两个维度上表现较好;学生对本课程的学习充满期待,希望从中获得能帮助自己变得更好的能力,最后提出了相关建议。

关键词:心理健康,教育需求,高职体育生

随着社会的发展,国家对大学生心理健康的关注程度也逐渐提高。2023年4月,教育部等十七部门发布的《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023-2025年)》重申了高职院校开展心理健康教育的要求,除了进一步强调开设32-36学时的心理健康教育必修课程,还指出要“分层分类开展心理健康教学,关注学生个体差异”。

相比其他专业的学生,高职体育生有着不一样的特点,他们大多较为外向、活泼,思维十分活跃,动手操作能力强,情绪体验敏感度较高,行为反应快,行事看重实际效果。对于遇到的心理困惑、碰到的难以适从的状况,非常渴望快速、高效、切实地解决问题。这就决定了对他们开设心理健康教育课程时要贴合其特点,寻找适合、有效的模式来设置课程。现阶段,高职院校开设的心理健康教育必修课多以大班或合班教学为主,教学方式以讲授为主,对于体育生而言,难以调动其学习积极性和主动性。本研究是在国家相关文件的指引下,通过问卷对高职体育生的心理健康状况和心理健康教育需求与期望进行调查,了解其特点,以探索适合高职体育生的心理健康教育课程教学模式,通过课程改革,激发学生学习积极性,切实有效地提升其心理健康水平,促进其综合素质的全面提升)。

一、研究设计

(一)研究对象

采用随机抽样的方式,选取广东省3所高职院校体育专业大一学生作为研究对象,发放调查问卷。一共发放问卷700份,回收问卷643份,其中有效问卷共626份,有效车为97.368。中职起点学生为354人,高中起点学生为272人。

(二)研究工具

1.心理健康现状调查工具。在比较现有的用于高校学生心理健康测量的问卷后,本研究采用王倩编制的《大学生心理健康里表》。该问卷共38题,根据“人与自身的和谐、人与社会的和谐、人与自然的和谐”划分为9个维度,分别为“身心合一感”“自我尊重感”“人格结构平衡感”“自我结构协调感”“人际亲和感”“角色适应感”“自然亲切感”“信仰价值感”“理想超越感”。里表采用单项选择题进行测试,采用李克特五点里表计分,“完全不符合”计1分、“基本不符合”计2分、“不清楚”计3分、“基本符合”计4分、“完全符合”计5分。正向题目正向计分,反向题目反向计分,分数越高,说明学生心理健康水平越高。问卷的重测信度、分半信度、内部一致性相关系数分别为0.75、0.89、0.91,和SCL-90的相关系数为-0.587,可见该问卷具有较好的信度和效度[2]。

2.心理健康教育需求调查工具。采用《心理健康教育需求问卷》,题型包括多项选择题和简答题,从对心理健康教育课程中教学内容、教学手段和教学方法的期望,以及希望课程给自己带来哪些帮助这几个方面来了解学生关于心理健康教育的需求和期望状况。

(三)研究方法

在课堂上采用问卷星统一发放问卷,限时完成回收。采用SPSS 27.0进行统计分析,对《大学生心理健康量表》调查结果进行描述统计和不同生源类别上的对比分析,对《心理健康教育需求问卷》调查结果进行频次统计和不同生源类别上的卡方分析,比较其差异[3]。

二、研究结果

(一)高职体育生心理健康现状分析

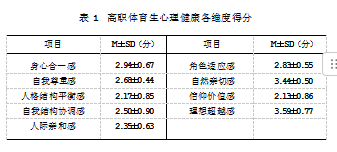

1.总体状况。根据《大学生心理健康量表》的计分标准,该问卷每一维度的得分范围在1—5分,可分为三个等级,大于等于1分到小于3分为“有待改善”,大于等于3分到小于4分为“较好”,大于等于4分到小于等于5分为“好”。从测试结果来看,高职体育生心理健康状况在“身心合一感”“自我尊重感”“人格结构平衡感”“自我结构协调感”“人际亲和感”“角色适应感”和“信仰价值感”七个维度上得分在3分以下,表现为仍有改善和提高的空间,在“自然亲切感”和“理想超越感”两个维度上的得分超过3分小于4分,表现较好,如表1所示。

可见,随着社会生活水平的提高,当今高职体育生的生活环境总体不错,而且受所学专业的影响,其往往更热爱户外活动,更亲近大自然,个性普遍阳光开朗,因此他们对自己的生活现状和外界环境感到相当满意,与自然、社会相处融洽。但是在“人与自身的和谐”方面并不十分理想,需要改善,这可能是由于高职体育生大多处于青春期后期,自我同一性还未形成,在学业、生活和个人追求方面一旦出现不尽如人意的情况,就容易陷入自我怀疑和自我否定,对自己的很多方面还没有彻底了解、接纳和整合,这也是当前高职体育生心理健康教育要解决的重要问题。

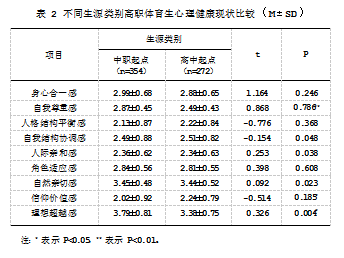

2.不同生源类别体育高职生心理健康现状比较。对中职起点和高中起点学生的心理健康现状各个维度进行对比,结果如表2所示。

从表2可见,中职起点学生在“自我尊重感”“理想超越感”维度上的得分均显著高于高中起点学生,但在“信仰价值感”维度上的得分显著低于高中起点学生。造成这些差异的原因可能是对于中职生而言,考上高职意味着通过自己的努力实现了奋斗目标,是学业优秀的表现,体现了自身的价值所在,这能提升其自信心和自我效能感。这种心理状态与以上各个维度中的正向计分题目所表述的内容一致(如第4题“我感到自己正在向前,逐步向理想靠近”;第7题“我觉得自己是一个有价值的人”;第16题“我感觉自己并不比别人差”)。但对于高中生来说,他们大多数的奋斗目标是考上本科院校,考上高职院校往往代表了学业上的挫败。通过与学生的日常交流也得知,高中起点学生当中有相当一部分的第一志愿并不是高职院校,多数是因为文化课成绩不理想,或者总成绩差几分没有达到本科线才被高职院校录取,对他们而言,这意味着失败,容易对未来感到挫败和迷茫,这种特点也与各个维度中的反向计分题目表述相符合(如第18题“我感到自己一无是处”;第23题“看不清未来,我感到很迷茫”;第35题“我瞧不起自己”)。由此可见,在高职院校中,中职起点学生有更高的自我效能感,积极的表现也更多[4-5]。

(二)高职体育生心理健康教育需求分析

通过自编问卷对高职体育生心理健康教育需求和期望进行调查,根据学生作答情况,总结出了如下特点。

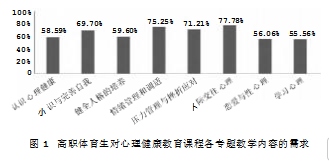

1.高职体育生对心理健康教育课程教学内容的需求。结合心理健康教育必修课的教学内容,调查学生对“认识心理健康”“认识与完善自我”“健全人格的培养”“情绪管理和调适”“压力管理与挫折应对”“人际交往心理”“恋爱与性心理”“学习心理”八个专题中想要学习的内容的情况,结果显示,学生选择最多的三个教学专题分别是“人际交往心理”(77.78%)、“情绪管理和调适”(75.25%)、“压力管理与挫折应对”(71.21%),如图1所示。可见,对于大一学生来说,这些专题涉及的内容是他们适应新阶段和新环境亟待解决的问题。

对不同生源类别学生的选择情况进行卡方分析发现,高中起点学生在“认识心理健康”这一项的选择人数显著多于中职起点学生(chi=6.155,P=0.013<0.05),其余选项的差异并不显著。从文化基础来看,高中起点学生相对强于中职起点学生,同时在学习方法上,他们更注重基础理论知识的学习,因此高中起点学生会认为“认识心理健康”这个专题中的内容更为重要。笔者在日常教学中也发现,高中起点学生对于这个专题的学习会比中职起点的学生更认真。

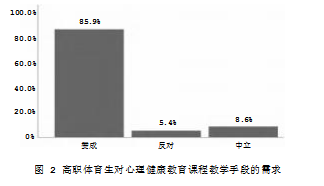

2.高职体育生对心理健康教育课程教学手段的需求。根据当前高职教学中强调的“三教”改革、“互联网+”教学的要求,本研究对学生是否愿意接受本课程引入线上教学手段进行了调查,结果显示,赞成引入线上教学手段的学生占85.9%,反对的占5.4%,中立的占8.6%,如图2所示。可见,大多数学生能接受线上教学,这对改革课程教学手段有重要意义。对不同生源类别学生的选择情况进行对比发现,高中起点学生与中职起点学生在此方面并不存在显著差异(chi=0.741,P=0.389>0.05)。可见,不管哪种类别的学生,都会对线上教学感兴趣,这也体现出在互联网普及下成长起来的当代高职生,生活各方面已习惯各种线上服务,因此对于线上教学手段也更能接受。

3.高职体育生对心理健康教育课程教学方法的需求。讲授法、讨论法、情景模拟法、心理测验法、小组体验法、视频欣赏法这六种教学方法是心理健康教育课程常用的教学方法。对此,本研究调查了学生对心理健康教育课程教学方法的需求情况,结果显示,心理测验法(60.61%)、情景模拟法(57.07%)和讲授法(50.51%)是学生最期待的教学方法,如图3所示。对于心理健康教育课程性质的表述,国家相关文件指出,“大学生心理健康教育课程是一门集知识传授、心理体验与行为训练为一体的综合性课程”,可见其与学生的需求是一致的。

对不同生源类别学生的选择情况进行对比发现,高中起点学生在讨论法上的选择人数显著多于中职起点学生(chi=5.239,P=0.022<0.05)。这可能跟高中教学手段的变化有关。当前,高中教学以学生为中心,引入不同的教学手段,可以激发学生学习兴趣,提高教学效果。而讨论法可以活跃学生的思维,丰富学生思考的角度,让学生表达自己的观点,对于高中起点学生来说,这是符合他们的学习经验的,因此会倾向于选择这种教学方法。但在教学中教师也应该适当引导中职起点学生参与讨论,培养他们独立思考的能力和表达自己观点的勇气。

4.高职体育生对心理健康教育课程教学效果的期望。对教学效果的期望是学生学习目标的重要体现。本研究主要从“更深入地了解自己”“完善和提升自我”“培养健全的人格”“学会调控情绪”“人际关系更融洽”“学会怎样谈恋爱”“了解更多性心理的相关知识”“提高自学能力”“提高时间管理能力”“学会积极地应对挫折”“学会减压”十一个方面了解学生对课程教学效果的期望。结果显示,学生选择最多的三项分别是“完善和提升自我”(73.74%)、“学会调控情绪”(70.71%)及“更深入地了解自己”(52.02%),如图4所示。

问卷中设计了另一个问题来深入了解学生对课程教学效果的期望:“学完这门课后,你希望自己跟现在相比,有什么新的改变?”要求学生描述自己期望发生的变化。从学生的回答中可见以下描述,如“能更好地控制自己的情绪,学会减轻压力”“可以更好地掌握对于不良情绪的处理,更好地面对它们”“视野变得广阔,刷新自己的认知,对未来充满信心”“更理智地观察自己,更从容地面对情绪”“有更好的抗挫能力,调控情绪能力更好,更加了解自己,从而完善自己”。由此可见,学生对本课程的学习充满期待,希望从中获得能帮助自己变得更好的能力。

对不同生源类别学生的选择情况进行对比发现,高中起点学生在“培养健全的人格”上的选择人数显著多于中职起点学生(chi=3.917,P=0.048<0.05),而中职起点学生在“完善和提升自我”上的选择人数显著多于高中起点学生(chi=4.162,P=0.029<0.05)。高中起点学生有过参与高考的经历,人生经验比中职起点学生更丰富,尤其经历过高考的失利后会更加认识到,拥有坚韧、勇敢的人格品质对应对人生中的困难和挑战的积极作用,因此他们会更期待心理健康教育课程对这方面能力的培养。中职学生虽然考上了高职院校,但很快他们会发现相比高职学生,他们的学习基础还是相对较弱,因此提升自信心、完善自我就成了他们的重要任务[6]。

三、讨论

从两份问卷的调查结果可以发现,要提升体育高职生的心理健康素质和心理健康课程教学实效性,就需要改变现有的教学模式,笔者认为可以从实施分层教学、采用混合式教学模式及开展项目化教学三个方面进行改革探索。

(一)实施分层教学,满足学生需求

目前,高职院校的公共课教学以大班授课或合班授课为主,上课班级学生人数众多。高职院校的生源主要是高考成绩不理想的高中毕业生及中职学校成绩较好考上高职的中职毕业生。根据调查问卷的结果可知,这两类学生的心理特点、学习目的和学习需求不尽相同,如果教师采用同一标准、同一方式进行教学,将难以满足学生需求,学生的学习积极性得不到充分调动,课堂教学效果也不佳。因此,如何兼顾不同学生的需求、提升课堂教学成效成为高职心理健康教育课程改革的重要方向。中共教育部党组印发的《高等学校学生心理健康教育指导纲要》指出,高校心理健康教育要将“普遍性与特殊性相结合”,要“关注学生个体差异,注重方式方法创新,分层分类开展心理健康教育”,因此对不同生源学生可进行分层教学的探索[7]。

从定义上看,分层教学是指“根据学生的认知能力和掌握能力,教师在安排课堂教学内容、教学手段、教学方法上要符合学生实际学习的可能性,有区别地设计和进行教学,遵循因材施教的原则,有针对性地对不同类型的学生进行学习指导、检测、评价,从而使每一个学生都能在原有基础上得到完善与提高”。目前,将分层教学法应用于心理健康教育课程课堂教学的研究不少。左玉婷认为,根据学生身心发展规律及心理需求,建立以心理健康教育课程为主的多位一体分层教学模式,已经成为高校心理健康课程教学的必然趋势。雷鸣针对心理健康通识课进行分层教学的实验证明,心理健康通识课实施分层教学能进一步拓展学生学习的深度,是一种有效的教学模式。分层教学是提高大班教学质量的有效方法之一。将分层教学法应用到高职体育生心理健康教育课程教学中,需要先确定学生的学习需求和能力水平,然后设定各层次学生的教学目标,再基于夯实旧知识、巩固新知识、新旧知识的综合应用这几项教学环节进行针对性的辅导。此外,结合上文的调查结果,在高职体育生心理健康教育课程教学中,还可以多创设一些心理热点问题或心理情境,让学生参与讨论,使其充分表达自己的想法。除了重视高职体育生心理健康教育课程课堂教学,还可以通过举办心理讲座、开办心理工作坊、开展不同主体的团体心理辅导及成长型心理咨询等形式,满足学生的学习需求,促进学生心理健康发展[8]。

(二)线上线下结合,高效利用课堂

“互联网+”时代,线上线下混合式教学已逐渐成为高职课堂教学改革的趋势。除了专业课教学,已有不少高职院校正在探索心理健康教育课程的混合式教学模式改革,并取得一定的成效。

根据课程需求调查结果,不管哪种起点的学生,都愿意接受线上教学,可见学生对理论知识的学习虽然有一定的需求,但高职体育生的学习特点,导致他们会因为课堂上长时间的集中听讲而产生倦怠感,很快就会丧失对学习的积极性,因此需要教师采用新型教学方式。笔者通过与部分学生交流和课堂观察也发现,学生很擅长利用线上资源进行拓展学习、获取信息、完成学习任务等,即其已经具备线上学习的能力[9]。因此,在高职体育生心理健康教育课程教学中采用线上线下混合式教学模式是可行的。实施时,分为课前、课中及课后三个环节。课前环节,以预习为主,教师结合高职体育生心理健康教育课程当节教学目标布置预习任务,要求学生利用线上教学平台的课件、慕课、微课视频等教学资源进行理论知识预习;课中环节,以重难点突破为主,教师于线下组织学生合作探究,引导学生以小组为单位,通过自主探究、讨论分析等流程,对心理健康教育课程当节难点进行解析,其间,可辅以心理体验活动,使其深化对心理健康教育课程当节知识点的理解;课后环节,以复习巩固为主,教师可以创建和发布实践任务、作业等,并进行批改和反馈指导,同时在线上解答学生提出的疑难问题,帮助学生释疑解惑。通过这一教学实施,可提高高职体育生心理健康教育课程教学效率[10]。

(三)设计教学项目,帮助学生获益

心理健康教育课程教学的最终目的是让学生将理论知识与实践有机结合,将所学内容运用到实际中,解决自己在生活中面临的心理问题。从调查结果可见,体育高职生的心理问题主要集中在与自我的关系上,且在教学手段和方法的需求上体现出对心理测验、情景模拟等的兴趣,另外,在对教学效果的期望上,则体现出希望解决自身面临的情绪问题,全面了解自我。

项目化教学是促使理论与实际相联系的有效途径之一,也是体验式教学中效果较好的一种形式。项目化教学强调以解决问题为导向,引导学生在解决问题中实现知识与技能的学习。已有研究表明,在高职心理健康教育课程中引入项目化教学,将教学内容整合为项目,能做到将课堂知识与现实生活紧密结合,从而有效提高课堂教学效率[11]。

体育高职生对于实践类课程较为感兴趣,参与积极性高,且动手能力强,因此将项目化教学引入高职体育生心理健康教育课程是必然趋势。具体实施时,教师可根据教学目标设计形式丰富的教学项目,并分解成具体的任务,再按照“情景导入,明确任务;收集资料,制定任务方案和计划;自主协作,探究实践;点拨引导,展示任务成果;反馈评价”的流程依次落实,让学生在完成任务的过程中将理论与实践相结合,在实践中掌握所学的心理健康教育内容,不断加深对自我的认识和了解,明确自身的优势,并看到自身需要优化的方面,从而消除某些心理障碍,提升心理素质,达到理想的心理成长状态,从课程中真正获益。

四、结语

本研究调查了体育高职生的心理健康状况和心理教育需求,为体育高职院校心理健康教育课程改革提供了依据。根据调查结果可知,分层教学、线上线下混合式教学和项目化教学是适合高职体育生心理健康教育课程改革的方式。今后将进一步将这些方式运用到教学改革中,以切实提高课堂教学效果,使高职体育生能真正从心理健康教育课程中受益,形成良好的心理状态,具备积极的心理素质,实现身心全面健康发展。

参考文献:

[1]王倩.大学生心理健康教育量表的初步编制[J].教书育人,2008(5):105-106.

[2]陈晓娟,陈硕,连晓荷,等.基于现状分析的高职院校心理健康教育课程体系建构:以宜宾职业技术学院为例[J].教师,2020(7):71-72.

[3]雷鸣,陈华.心理健康通识课程“五位一体”三阶段大班分层教学模式的效果分析[J].高教学刊,2018(23):80-83,87.

[4]左玉婷.大学生心理健康课程大班分层的教学模式[J].江苏教育,2018(11):104-106.

[5]李海霞.混合式教学在高职心理健康教育课程中的实践研究[J].教育信息化论坛,2023(10):91-92.

[6]芮梦霞.高职心理健康教育课程项目化教学的实践探索[J].江苏教育,2018(11):62-64.

[7]介梦丹.基于互助理念的高职心理健康课教学模式的探新[J].湖北开放职业学院学报,2021(12):40-42.

[8]陈振旗,叶金松.高职学生心理健康教育课程教学模式探索:以广州民航职业技术学院为例[J].郑州铁路职业技术学院学报,2020(3):80-82.

[9]陈功兴.高职心理健康课程项目化教学实践探索[J].高教论坛,2016(7):116-119.

[10]陈沛酉.高职院校心理健康教育课程研究综述[J].河南科技学院学报,2013(8):84-87.

[11]秦敏,刘武周.构建分层、分级的高职院校学生心理健康教育体系的思考[J].内江科技,2014(4):154,158.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/79603.html