摘要:运河研学旅行是思政教育的新探索,具有开展爱国主义教育、培养社会责任感、传承历史文化的教育价值,在课程开发过程中,教师应从五方面开展思政教育:挖掘历史,激发爱国之情;保护生态,担当社会之责;团队协作,凝聚集体之力;开展法治教育,树立守法观念;持续优化,提高教育效果。

关键词:思政元素,运河研学旅行,教学策略

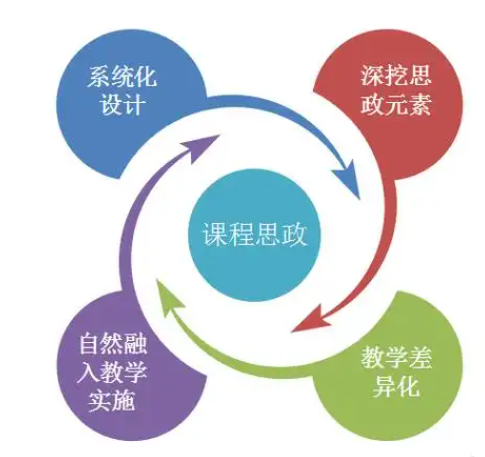

研学旅行作为一种集实践性、探索性、教育性于一体的教育模式,不仅能够拓宽学生的视野,提升实践能力,而且能为思政教育提供丰富多元的情境化教学载体。文章以运河研学旅行课程为载体,系统地发掘和提炼运河文化中的思政元素,将其有机融入课程设计与实施中,实现知识传授与价值引领的有机结合,提升研学旅行活动的思想政治教育功能。

一、运河研学旅行课程的思政教育价值

1.开展爱国主义教育

京杭大运河是我国古代劳动人民智慧和汗水的结晶,它既是经济发展的重要纽带,也是民族精神和国家实力的象征。在研学过程中,学生可以深入了解运河建设背后的艰辛历程,感悟历代先贤为了国家繁荣稳定付出的巨大努力和牺牲,这种自强不息、艰苦奋斗的民族精神正是爱国主义教育的重要内容。此外,通过探访运河沿线的城市变迁、经济发展,学生能直观感受到祖国河山之壮美,了解国家历史之悠久,增强对祖国大好河山的热爱之情和对中华民族伟大复兴的责任担当。

2.培养社会责任感

京杭大运河作为重要的水资源调配工程和生态廊道,在环境保护、可持续发展等方面具有鲜明的社会责任主题。通过实地调研运河生态环境现状,引导学生关注水资源保护、环境治理等问题,可促使他们认识到个体行为与社会公共利益之间的紧密联系,养成尊重自然、保护环境的良好习惯,进而培养其社会责任意识。同时,运河文化所承载的社会治理智慧、公平正义理念以及人与自然和谐共生的理念,都是培养学生社会责任感的宝贵资源。如探究运河沿岸城市发展与民生改善的关系,可以让学生理解社会进步离不开个人的奉献与责任担当。

3.传承历史文化

京杭大运河作为世界文化遗产,承载了中华民族数千年的文明历史与社会变迁,是中华优秀传统文化的重要载体。通过实地考察运河沿线的古迹遗址、民俗风情,学生能够在亲身体验中深刻理解我国古代水利工程的伟大成就,感受先民们勤劳智慧、艰苦奋斗的精神风貌,这是对爱国主义精神的直观诠释和生动实践。同时,运河沿线各具特色的地域文化、非物质文化遗产等反映了中华民族多元一体、兼容并蓄的文化特质,有助于培养学生的文化自信与民族自豪感,引导他们在体验和传承中树立正确的历史观,明确自身肩负的文化传承使命。

二、运河研学旅行课程中思政元素的应用路径

1.挖掘历史,激发爱国之情

在运河研学旅行课程中,教师通过深挖京杭大运河厚重的历史积淀,能有效地激活学生的爱国情感,使其在历史中感知民族精神,培养深厚的家国情怀。为此,教师应当充分把握大运河的历史地位与文化内涵,将其作为鲜活的教学素材,结合实地考察、实物展示、故事讲述等多种教学手段,让学生在参观历史遗迹、研读历史文献的过程中,深入了解运河建设过程中的艰难困苦、辉煌成就及其对我国社会发展的重要贡献。通过对比古今,使学生深刻理解中华民族自强不息、开拓进取的精神,从而激发民族自豪感和爱国热情。

例如,教师可以组织学生参观京杭大运河的遗址,如通州运河码头、扬州瘦西湖、杭州拱宸桥等地,讲述这些地点在历史上对南北物资交流、经济联通的重要性,以及它们在不同历史时期所经历的兴衰变化。在目睹千年运河的今昔对比中,学生不仅能领略到我国古代水利技术的卓越成就,更能深切体会到中华民族在抵御外侮、振兴民族、推进国家现代化进程中的坚韧毅力和伟大创造力,从而激发爱国情怀,自觉承担起传承和发扬中华优秀传统文化、投身国家建设和发展、实现中华民族伟大复兴的时代重任。

2.保护生态,担当社会之责

在运河研学旅行课程中,教师可以引导学生从生态文明视角审视运河,通过实践活动强化他们的环保意识和社会责任感。教师应借助运河这一流动的生态博物馆,解读其在生态系统服务、生物多样性保护及绿色发展等方面的现实意义,让学生理解生态保护不仅是国家战略层面的要求,更是每个公民应尽的社会责任。在课程设计中,可以通过实地观察、数据分析、专题研讨等方式,剖析运河生态系统的现状、问题与挑战,促使学生思考人类活动对自然环境的影响,以及如何通过科学合理的措施保护和恢复运河生态环境。

例如,教师可以带领学生实地考察京杭大运河水源保护区,观察运河水质的变化,分析周边工业发展、农业灌溉等因素对运河生态造成的影响。同时,还可以邀请环保专家进行现场讲解,介绍运河生态修复的成功案例和前沿科技手段,如生态补水、植被恢复、污染源控制等,让学生在实际参与中领悟到环境保护的重要性,学会从日常生活中做起,积极践行绿色低碳生活方式,勇于承担起保护运河生态、守护绿水青山的社会责任。通过这样的实践课程,学生既能增长生态环保知识,又能提升社会责任感,做到知行合一。

3.团队协作,凝聚集体之力

在运河研学旅行课程中,团队协作与集体凝聚力的培养是思政教育的重要组成部分。教师需要将团队协作理念融入课程设计之中,通过精心规划的合作项目、互动性强的学习任务和情景模拟,让学生在真实情景中体验团队协作的意义和价值。在这一过程中,教师不仅要教导学生掌握高效的沟通技巧,学会在面对分歧时寻求共识,还要让他们理解自己在团队中的角色定位,懂得尊重他人、发挥各自优势、共同解决问题。团队协作的核心在于共享成功、共担责任,只有当每个成员都明确并追求集体目标时,团队的力量才能得到最大程度的发挥,这也是集体主义精神在现代教育中的重要体现。

以运河生态环境保护为例,教师可以组织一系列团队协作活动。首先,学生被分为若干小组,每个小组承担一项关于运河生态修复或者水资源管理的任务。如一个小组负责研究运河某段区域的植物群落结构与生态功能,另一小组则负责调查分析当地水质状况及潜在污染源。在完成任务过程中,各小组需跨领域合作,互相分享研究成果,共同讨论和制订保护策略。当面临实地考察、数据收集与处理、方案设计与实施等一系列复杂环节时,学生必须依赖团队智慧,通过分工合作来完成。最后,所有小组共同参与汇报展示,共享研究成果,见证集体协作所带来的丰硕成果,进一步深化对团队精神的认识和认同。此外,教师还可以设置一些突发情况下的团队应对挑战,如模拟运河突发环境污染事件,要求学生团队迅速响应,制订应急方案,这将进一步锻炼学生的团队协作能力和执行力。通过此类实践活动,学生将在亲身经历中深刻领悟到团队协作在解决问题、达成目标上的重要性,从而培养强烈的集体荣誉感和责任感,使思政教育在寓教于乐的研学旅行课程中得到升华。

4.开展法治教育,树立守法观念

在运河研学旅行课程中,法治教育是一个不可或缺的思政元素,它旨在通过实践活动培养学生的法律意识和规则意识,进而树立牢固的守法观念。教师应在课程设计中融入法律法规知识,结合运河保护、开发、利用的实际案例,引导学生理解和尊重法律的权威,体会法律在保障公共利益、维护生态安全等方面的重要作用。通过现场教学、案例分析、模拟法庭等活动形式,帮助学生认识法律法规在规范人们行为、调解矛盾纠纷、保护文化遗产等方面的功能,促使他们在参与、体验和反思中逐步形成自觉遵守法律、捍卫法律尊严的良好品质。

例如,教师可以围绕运河保护的相关法律法规设计教学环节。如组织学生参观运河保护区内的重要文物遗址,讲解相关法律法规对遗址保护的具体要求,使学生了解破坏文物、污染运河水体将会承担的法律责任。再如,模拟一起运河周边企业违法排污的案件,让学生分别扮演法官、律师、当事人等角色,通过模拟法庭的形式,让学生在实践中理解法律规定、运用法律分析问题,从而认识到遵守法律、依法行事的重要性。

5.持续优化,提高教育效果

在运河研学旅行课程思政教育素材开发过程中,持续优化是确保课程质量和教育效果的关键,这个过程涉及对课程实施效果的持续评估和根据反馈进行的调整,具体可以按以下五步骤进行。

(1)设立评估标准:在课程开始前,教师要明确设立评估标准,包括学生的知识掌握程度、思政教育的内化程度、学生的参与度和兴趣等,这些标准应与课程目标紧密相连,确保评估的方向和目标一致性。

(2)收集反馈信息:课程结束后,教师通过问卷调查、访谈、观察或其他方式收集学生、教师和家长的反馈信息。学生的反馈可以集中在他们的学习体验、兴趣点和理解程度上;教师的反馈可以集中在教学方法的有效性和学生参与情况上;家长的反馈可以关注学生的行为变化和家庭作业的情况。

(3)数据分析与识别问题:教师对收集到的数据和反馈信息进行分析,识别课程中存在的问题和不足,这些问题可能涉及教学内容的难度、教学方法的适宜性、学生的参与度、教学资源的有效利用等方面。

(4)制订改进措施:教师根据分析结果,制订具体的改进措施,包括调整教学内容以更好地适应学生的认知水平,改变教学方法以提高学生的参与度,或是增加更多富有吸引力的教学材料和活动。

(5)实施改进并再次评估:教师将改进措施应用到课程中,并在实施后再次进行评估,以确保改进措施的有效性。改进和评估是一个持续的循环过程,旨在不断提高课程的质量和效果。通过这样的持续优化过程,教师不仅能够提升运河研学旅行课程的质量,也能够更有效地实现思政教育目标,增强学生对我国历史文化的理解和认同。

三、结语

教师应持续优化运河研学旅行课程的设计与实施,坚持理论与实践相结合,注重情感与认知的双重培养,不断提升思政教育的实效性和影响力,以期培养更多既有深厚人文素养又具备强烈社会责任感的新时代青少年。

参考文献

[1]姜海君.大运河研学旅行课程开发初探[J].中学地理教学参考,2021(10):93-96.

[2]周育俭.伙伴视域下小学思政教育一体化实践[J].教育视界,2022(13):36-39.

[3]姚伟斌.区域思政教育一体化建构的探索—以吴江区“德善”品格课程建设为例[J].教育视界,2022(13):25-28.

[4]沈丽萍.协力:思政教育一体化背景下教研方式的转型[J].教育视界,2022(13):29-31.

文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/79384.html