SCI论文(www.lunwensci.com):

摘要:古诗词教学是小学语文教学的重难点内容之一,古诗词文体的特殊性对教师的教学和学生的学习都提出了更高的要求。在部编版语文教材明确细化语文学科素养的背景下,古诗词教学之要义需要更加深入地探讨。文章围绕教学目标、教学内容、教学方法三个方面探讨,并结合兴趣与能力的培养、知识的拓展与迁移、情境的感悟与深化等方面展开具体阐述。

关键词:小学古诗词;语文学科素养;审美资源;情境教学;比较教学

古诗词内涵丰富,立意深远,其中蕴含剔透的哲理与高雅的意境。国家重视优秀传统文化的发扬,小学语文教材选入了许多优秀的古诗词。与此同时,小学语文部编版教材融入了语文要素这一知识与技能导向,对小学古诗词教学提出了明确的要求。小学语文古诗词的教学目标逐渐深化成感受语言之美、领悟诗文大意、品味诗歌意境,以提升学生语文学科素养。然而,回顾小学生的学情,往往由于古诗词语言生僻、表达含蓄等原因,学生难以进入诗歌意境,达到预期的学习效果。针对以上背景与现状,文章提出下列三点古诗词教学策略。

一、教学目标设置紧扣核心素养

(一)重视对古诗词学习兴趣的培养

小学语文教学需以学生为主体,进而在鉴赏古诗的时候,应重视对这类文学体裁学习兴趣的培养,既要加强激励性引导,也要促进内驱力的激发。教师可以讲故事的方法开展教学,如《七步诗》古诗教学中,教师先以故事的形式,为学生讲解创作背景,即曹操、曹丕和曹植三人之间的故事,让学生产生继续探究《七步诗》内容的欲望,并在课中重点讲解“羹”“菽”“漉”字的含义。同时在课堂中适时对学生进行鼓励与表扬,时刻激发他们学习故事的激情。教师还可以借助多媒体技术,制作《七步诗》内容有关的动漫视频,利用对学生听觉与视觉的刺激,唤醒探究兴趣,进而主动学习古诗。再比如,教《寒食》这首诗时,学生即使知道了每句话在说什么,可能也不能一下子体会诗歌深层意思。因此,在教学时,要对寒食节的解释进行拓展延伸,让孩子们感受到中国古代传统节日的独特魅力。要对注释四到六的相关内容进行具体阐释,包括“汉宫”实则指的是唐朝的皇宫,而唐朝当时存在的宠幸外戚的情况堪比汉朝的“五侯”……不把这些情况说清楚,学生就无法体会诗歌所指,就难以产生理解诗歌、走进诗歌的兴趣了。通过结合背景、走进作者、深入古文化,可以增强学生的文化自信,再加上激励性地引导与鼓励,学生学习古诗的内在动力得以被激发出来。

(二)加强对古诗词运用能力的培养

小学生对古诗词的理解与运用能力提升的表现,不是在口语表达或者写作中,使用一两句古诗词原文就可以的,而是能够品鉴语言、分析写法乃至知识延伸。学生应当理解作者在创作时运用字词的巧妙手法,进而提升把握古诗词的能力。例如,《村晚》这首诗,对夕阳西下的池塘描写得很生动,一个“衔”字,把远山与日落的关系描写得十分动人,这样的文字运用能力,可以让学生也去模仿,甚至再创造。就诗歌的前两句,教师可以让学生试着用自己的话写一写,学有余力的学生可以对池塘边的景物进一步展开想象性习作,从诗歌迁移到习作教学中,一举两得。再比如,在部编本教材三年级上册苏轼的《饮湖上初晴后雨》教学中,教师可以抓住“好”与“奇”两个字展开讲解,让学生理解这两个词体现出风景的魅力,进而体会作者对此景的喜欢,让学生积累优美词句。教师还可以进一步对诗人在诗中将美丽的西湖比作西施这一比喻具体展开分析,引导学生对中国古代四大美女之一西施的美貌进行类比性描述,充分感受西湖之美,充分体会作者对西湖的喜爱,提升学生对字词的理解与运用能力。古诗的精髓就在于以少胜多,激发人的遐想与思索,在古诗词教学时强化发散性思维的引导,可以使该体裁的教学达到最大功用。

二、教学内容安排做到全面立体

(一)重视古诗词整体感悟

一方面,教师要带领学生反复阅读,感知古诗词的意境。诗歌的教学,以读为先,以悟为宗,让学生在诵读中提升对古诗词的感悟。通过古诗词的诵读及学习可以有效开发学生的思维,充分调动眼、耳、口三者的联动性,在字里行间体会诗词的韵律和蕴含的美感。课堂中,教师先进行示范朗读,让学生先感受古诗的节奏。教师还可播放适合的背景音乐,进而创建一种具有诗意的环境,充分感受古诗中鲜明的意境,从而引导学生更好地吟诵诗词。另一方面,由点及面,整体感悟。古诗之所以美,是因为其中有深层含义与意境,进而建立出一种整体的美,所以教师教学的时候,不能将字词分裂开来,而应由点到面,整体鉴赏与感悟古诗。例如,《宿新市徐公店》这首古诗借助白描的创作方法,描述诗人所见景色,并将儿童、绿树、黄蝶等景色巧妙地融合到一幅图画中。教学时,教师需结合书中插图等引导学生明确诗歌意象有哪些,进而在头脑中形成关于《宿新市徐公店》古诗的画面,建立与诗人的情感共鸣,加深了诗人情怀的体会。教学《西江月·夜行黄沙道中》也是同理,先了解清楚意象有哪些,有的是动景,有的是静景,让学生试着跟随词人的脚步,移步换景,沉浸在夏夜山间宁静美好的诗意之中。

(二)探索古诗词审美资源

古诗中蕴含很多丰富的审美资源,平仄的变化、押韵的规律、典故的运用在中国古典诗词中运用得淋漓尽致。教师要尝试多角度挖掘,带领学生充分品味,从而在阅读古诗的过程中收获美的享受,提高对中国古典诗词的品鉴水平。例如,《乡村四月》中的词句中平仄交错,句间平仄对应,并以“川”与“烟”韵尾,呈现出古诗的艺术美。此外,诗人将稻田、秧田、桑蚕、山林等几个词汇表达的意境结合,交错呈现出古诗的画面美。再比如,《嫦娥》的开篇就为读者勾勒出一幅凄冷的夜景,并通过“深”“落”“沉”等字,影射诗人当时的孤寂心情。古诗的后两句引入典故,也是通过嫦娥的处境,反映诗人的凄凉孤独心境。《书湖阴先生壁》一诗的后两句“护田”“排闼”乃是用典,可以进行知识拓展,再加之这两句还运用了对偶、拟人的修辞手法,充分体现出古诗词的讲究与其中的奥妙,值得重点评析。只有教师带领学生不断探索,找寻其中审美资源,并在探究中产生情感共鸣,才能达到提升学生审美能力的核心素养目标。

(三)扩展古诗词学习范围

拓展古诗学习范围也是古诗词教学的有效途径之一。一方面,教师可以进行同类题材古诗作品的扩展。古诗中有很多同类型题材的作品,虽然作者不同,但是表现形式与修辞手法上却很相似,习得一首,等于同时掌握了好几首诗,事半功倍。以《春夜喜雨》《钱塘湖春行》《咏柳》等诗的教学为例,教师可在讲解《春夜喜雨》后,让学生自学另外两首古诗,学习春天的描述手法,快速做好知识的迁移。相同类型古诗的分析,可便于学生掌握、总结与归纳,大大提升学习效率。另一方面,教师还可以将相同诗人的作品分为一类,开展古诗的扩展。例如,在五年级下学期讲解《示儿》时,就可以提前渗透《秋夜将晓出篱门迎凉有感》,两首诗表达的思想感情几乎是一样的,这样可以提前为六年级的学习搭建扶梯。古诗作为表现诗人思想的寄托,所以即使是相同的诗人,在不同时期、不同环境中创作古诗的内涵与情感也大不相同,语言文字的使用与古诗结构的构建也大不相同。比如,学杜甫的《闻官军收河南河北》时,可以回顾四年级下册的《江畔独步寻花》,对律诗和绝句的不同之处进行辨析,并结合写作背景,分析两首诗在时间节点上的勾连之处,正是由于“官军收河南河北”这样的喜事,杜甫才能结束流离失所的生活,定居成都草堂,写下《江畔独步寻花》这样的惬意之作。这样的拓展与前后联系,可以促进学生对一些诗人和诗歌体裁更加整体、全面地把握,从而拓宽知识面,在诗词学习中长足发展。

三、教学方法运用力求灵活多样

(一)情境化教学,加深感悟程度

情境的构建可以更好地将教学内容引入到对应的环境中,让学生在头脑中建立古诗情境,获得更加直观的体验。古诗词常常运用借景抒情、托物言志的方法含蓄地表达作者的思想感情。在教学过程中,应该调动多种方法让学生入情入境。

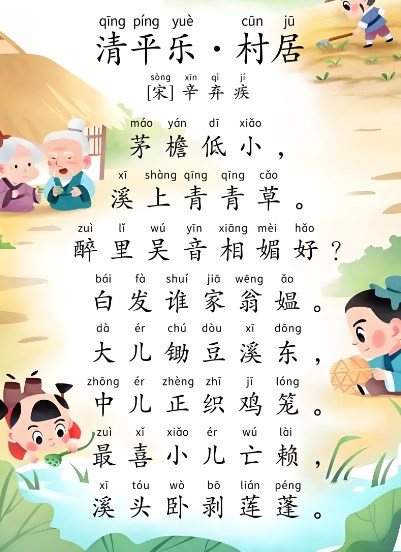

在教学《清平乐·村居》时,要结合语文书注释三,抓住对作者辛弃疾的生平和写作背景展开介绍,辛弃疾在创作本词时,由于仕途失意,居住在带湖,但是他心中希望南宋朝廷不要偏安一隅,与金人抗争,让百姓恢复平静的生活,词中描写的一家五口的闲适生活其实就是他理想的和平、安宁生活的写照。所以,通过写作背景介绍是进入情境的重要方法之一。在讲解《赠汪伦》时,教师可让两名学生到讲台上扮演李白与汪伦,模拟扮演李白上船,汪伦在远处叫住李白,两人挥手告别的情境。在背景音乐的衬托下,让学生亲身体会离别的场景,进而感受李白当时的离别情感,活跃课堂气氛时,同时巧妙地提升了学生探究古诗的积极性,完成体验与参与的双重统一,进而加深学生对古诗意境的感悟。诗歌情境是多维度的,教师要充分调动学生的想象力。在日常教学中,语文教师必须从学生的实际水平出发,积极拓展新型的教学方式,营造一种引人入胜的教学情境。在教学《暮江吟》时,我们可以结合对景物的理解,推进情境化教学。“一道残阳铺水中”,残阳的光是什么颜色、什么厚度、以什么形态洒在江面上,让学生去讲,在脑海中构建情境。“半江瑟瑟半江红”是一幅怎样的画面?让学生充分去想象,傍晚的风吹在江面上,你听到了轻柔的声音,那波光粼粼,是阳光在跳跃,水波在斜照的阳光下,看上去好似鲜红色的,而绿波却又在红色上面滚动。如此教学,促进学生调动多种感官,快速地进入诗境,情境化教学的效果油然而生。

(二)比较性教学,提升辨析水平

同一题材的古诗,由于诗风的不同,在不同作者笔下会呈现出不同的风貌。不同的诗,由于写法的不同,在相同作者笔下亦会产生不同的效果。因此,教师可以运用比较阅读法,这对于分析水平相对较弱的小学生而言很有意义。教师从学生的角度出发,进行多方位、多视角的比较教学,帮助他们辨析有无、辨析好坏,从而促进学生审美鉴赏能力的提高。

唐代贺知章的《咏柳》与南宋朱熹《春日》都是描绘春天的景象的古诗佳作。但是面对一样的桃红柳绿,姹紫嫣红的春天,两位诗人却使用了完全不同的描写方法。前者通过对初春柳树的描写,体现出春天的勃勃生机,后者却通过游玩时观察到的万紫千红景象,描绘大好春天的无限风光。两首古诗都抓住了春天的特点,教师在课堂教学过程中,可以引导学生将这两首古诗进行对比性阅读,在比较中求同存异。学生在阅读这两首古诗的时候,成功地进行发散性思维,积极思考,大胆发言,在此基础上全班学生都可以更好地理解诗意诗境,大大地提升古诗的学习鉴赏能力。

(三)生活化教学,培养发散思维

古诗词的思想感情往往以生活中的所见所闻为载体,含蓄地表达作者的思想感情。古诗词的内容是有难度的,在理解上如何搭建扶梯呢?我们可以结合生活实际展开教学。正所谓从生活中来,到生活中去,由浅入深去,由深到浅来。结合生活中已有的经验来理解体会诗义,培养学生发散性思维。

六年级上册的《回乡偶书》是一篇安排在语文园地中的古诗,一般这类古诗词都比较浅显易懂,其教学与单元教学中的古诗词有所不同,教学时应该以学生的自主阅读自我领悟为主,教师此时的作用只是简单点拨。在这种情况下,教师就可以充分利用生活化教学展开引导,充分运用学生已有的生活体验,让诗中一个个鲜明生动的形象、真切感人的情景以及耐人寻味的情感深深地印刻在学生脑海里。离家时的“我”是什么模样,“老大回”的时候是怎样的,儿童可能会对“我”说些什么?学生很容易结合生活中青少年和老年人的样子讲出来,通过联系生活实际和自己的想象对诗歌内容进行再叙述。

四、结语

总之,古诗词教学虽然有一定难度,但是这种体裁却有更多值得挖掘之处,作为语文教材中不可或缺的一项内容,教学的意义远不止内容本身。在部编版教材强化语文学科素养的背景下,教师要充分认识到文学体裁的特点,展开具有针对性的教学,既要发挥传统文化的优势,又超越时代久远的局限,立足诗歌整体,优化指导路径,提升学习兴趣,培养思辨思维,让学生在小学阶段就初步形成对文学作品的敏锐度,品味到中国古典文化的无穷魅力。

寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/78536.html