SCI论文(www.lunwensci.com)

[摘要]地理立体教具是非常有效的教学工具,将立体教具运用到初中地理教学中,能够激发学生学习地理的兴趣,提高学生的综合能力,切实提升地理教学质量。本文以湘教版初中地理为例,结合教材、课标及学情特点,通过地球仪、地形模型这两个案例分析,探讨立体教具在初中地理教学中运用的必要性和有效性,以期能够改变目前初中地理的教学现状,并对初中地理教学改进提供一定的参考和建议。

[关键词]立体教具;初中地理;教学运用

初中地理教学时间分为初一和初二两个阶段,初三地理教学的空白期和评价体制的差异性使得初高中地理教学之间存在着断层现象,严重制约着学生地理能力的发展。初中学生的学习压力较大,传统的初中地理教学模式无法吸引学生的兴趣,这样的形势下,学生地理学习的方式和认知会出现偏差。将地理教具,特别是地理立体教具运用到初中地理教学中,能够有效地解决以上这些问题,并在很大程度上促进初中地理教学质量的提升。

一、何为立体教具

地理学科具有综合性强、空间性强的学科特点,内容非常广泛,需要借助各种教具来开展教学,从而帮助学生理解和掌握地理知识。地理教具主要可以分为三类。第一类为典型教具,地图、黑板地图、图解及统计图表、图片等能够反映和表示地理要素的工具,各类地图图表的识别和判读是学生需要具备的基本知识与技能。第二类为电子教具,以计算机为播放方式的工具,如幻灯片、电子白板、音频、演示动画等,在目前的教学中应用非常广泛。第三类为模拟及实物教具,比如,地球仪、地形地貌模型、实物标本、各类气象及天文仪器等。

其中,地球仪、地形模型以及各类实物和仪器教具是本文侧重研究的立体教具,基本教师自己就可以制作,立体教具简单、直观、立体性强,能够帮助学生理解和认识相对抽象的地理知识和地理事物,有利于帮助学生建立空间和平面的联系。

二、初中地理教学中使用立体教具的必要性

从地理课程标准来看,2011年出版的《义务教育地理课程标准(2011年版)》中提道:“地理课程要着眼于对学生创新意识和实践能力的培养,应当倡导多样的地理学习方式,鼓励学生自主学习、合作交流、积极探索。”可见学生的参与实践和动手操作是地理教学非常重要的环节。其中“掌握阅读和使用地球仪、地图的基本技能”是标准,重点强调的基本知识与技能,地图是地理学习中最重要的语言和工具,是特殊的地理教材,是学好地理的有效工具,而正确的读图是地图学习的开始。

从教材来看,湘教版初中地理教材的活动类、探究类所占篇幅较大。许多侧重地理实践力和综合思维的内容设计,可以为立体教具在课堂中的运用提供媒介。通过活动题,创设教学情境,侧重引导学生自主发现问题、获取地理知识。而且,鉴于地理学科的特性,其区域性、综合性很强,使得地理在初中阶段是难度较大的一门学科,学生的接受度比较低,尤其涉及地球、地形等空间立体性较强的自然地理,知识点处理不好的话相对会比较枯燥。

对学生而言,将立体教具运用到初中地理的教学中,更加符合学生的心理特征和教育规律。在观察和制作立体教具的过程中,学生多种感官同时参与,可以有效提高学生学习地理的兴趣,帮助学生建构地理空间思维,教学在实践活动的过程中自然生成,从而有助于突破教学的重难点。

对教师而言,地理立体教具是开展地理活动的有效途径和媒介。一方面,通过丰富的课堂实践活动提升学生学习地理的兴趣和参与度,改变初中地理教学多年以说教为主的教学方法,改变只让学生死记硬背的学习方法,力求在夯实地理基础知识的同时,培养学生看图、识图、动手探究等地理学科的综合能力,尝试用丰富多彩的实践活动来提高地理教学质量。另一方面,通过设计、实施和分析地理实践活动的真实应用案例,能够为初中地理教学提供参考,有利于鼓励和激发教师设计丰富实用的活动案例,从而有助于改变初中地理教学现状。

三、初中地理教学中使用立体教具的案例分析

基于地理的学科特性,许多知识都需要较强的空间思维和综合思维,而这正是初中学生比较欠缺的。尤其是初一所涉及的地球、地图的学习,在刚进入初中阶段就面临难度最大的学习内容,对学生的挑战性非常强;地球和地形图的阅读涉及空间和平面的转换,地球模型的观察与制作、等高线地形图的观察与制作能让学生在空间立体的模型观察中认识地球和地形,最大限度为学生模拟地球和地形图的空间形态,有利于学生建立空间思维,化抽象为具体,帮助学生构建空间概念。

(一)“地球仪”在湘教版初中地理七年级上册第二章第一节“认识地球”的运用

1.教材分析

本节教材的内容包括地球的形状、地球的大小、地球仪和地球的运动。

其中“地球仪”是本节教学的重点和难点,要能够正确地描述地球的形状,能够准确地说出地球的大小,并理解地球的运动,地球仪都是非常重要的基础知识。地球仪是缩小版的地球模型,能帮助学生直观地了解地球的全貌。在说明地球仪的作用和使用的基础上,教材还设计了两个制作活动:①制作经度纸圈;②用乒乓球制作简易地球仪。引导学生在动手制作的过程中了解地球仪的基本构造,并加深对经纬线、经纬度、低中高纬度地区、南北半球和东西半球划分等相关知识的理解。

2.课标分析

所对应的课程标准内容共三条:①运用地球仪,说出经线与纬线、经度与纬度的划分;②在地球仪上确定某地点的经纬度;③在地图上辨别方向,判读经度和纬度,量算距离。要求学生运用地球仪,说出经纬线和经纬度的划分,应通过观察和制作地球仪来获得相关的知识,并掌握阅读和使用地球仪的基本技能。

3.学情分析

初入初中的学生,在面对新的课程时,由于陌生而产生一定的抵触情绪。基于此,在设计教学方法时,应该以学生的兴趣为切入口。将地球仪巧妙地应用到课堂中,不仅可以形象、直观地使学生理解地理知识,还可以吸引学生的注意力。

从对经纬网的学习到地球运动的学习,所涉及的空间尺度大,不仅要求学生具备平面和立体空间转换能力,还要能理解地球空间两种运动规律及造成的影响,学生理解起来难度非常大。将地球仪发放到各小组,通过小组合作探究的形式,充分结合地球仪来进行经纬线的相关教学;将重要的经纬线用不同颜色的线标注出来,以便学生识别,从而帮助学生直观地理解和掌握地球的基本特征。

结合教材的活动探究,开展“制作地球仪活动”,学生在制作模型的过程中,不仅可以增强学生的动手能力,而且学生更容易理解地球的空间形态、经线和纬线,为学生学习地球运动打好基础。制作地球仪模型活动方案如下(见表1)。

将地球仪恰当地运用在本节课的地理教学中,能够极大地激发学生的兴趣;通过地球仪的运用,学生对于地球特征等相关知识的掌握和理解也会更加透彻。

(二)“等高线地形模型”在“世界的地形”的运用

1.教材分析

七年级上册第二章第三节“世界的地形”(等高线地形图的判读)的内容包括“陆地地形”“海底地形”和“学看地形图”。其中,“学看地形图”是本节的难点及重点,等高线地形图是最主要的地貌表示方法,教材在这部分主要通过活动落实标准要求,采取循序渐进的方法,以直观的图像帮助学生掌握地形图相关的知识和技能。

2.课标分析

本节对应的课程标准内容为“在等高线地形图上,识别山峰、山脊、山谷,判读坡的陡缓,估算海拔与相对高度”和“在地形图上识别五种主要的地形类型”。等高线地形图中山峰、山谷、山脊、陡崖、鞍部这些地形部位的识别是重要的考点,也是学生需要具备的基础地理能力。学会等高线地形图的判别原理,学生才能通过读图找出五种基本地形类型,并且分析它们之间的差异以及在地形图上的表现,从而引导学生逐步掌握基本的识图、析图能力。

3.学情分析

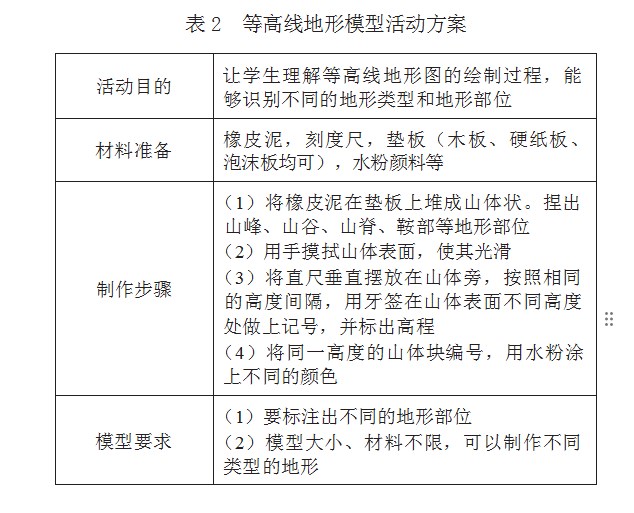

地图部分是本章的重点和难点,内容抽象,对刚进入初中的学生而言难度很大。本节课开展等高线地形模型的制作活动,非常契合学生的认知规律,有利于突破本节课的重难点。通过地形模型的制作与观察,使抽象的等高线地形图知识变得立体化、形象化,使教学不再局限于课本中,良好的师生互动让学生在情境体验中学习,降低学习难度,吸引学生的兴趣,帮助学生构建空间思维,帮助学生在空间感知和平面地图中建立联系,更好地完成知识的建构。等高线地形模型活动方案具体如下(见表2)。

学看等高线地形图难度较大,教学设计中要避免照本宣科的讲述,充分利用各种图像。结合课本活动题创设情境,通过地形立体模型的制作与观察,激活学生的思维,调动学生自主学习的积极性,在教师的引导下,轻松、愉快地完成学习任务,有效提升了课堂教学质量。

四、初中地理教学中使用立体教具的必要性

(一)激发学生学习地理的积极性

通过立体教具的融入和运用,结合多媒体等其他教学资源,营造轻松的课堂氛围,使学生在动手实践的过程中潜移默化地掌握知识,使教学内容更容易被学生所接受。不仅激发了学生对地理学习的积极性,还调动了学生的主观能动性。

(二)培养学生地理学科的综合能力

借助立体教具,结合教材内容设计教学活动,让学生成为课堂的主人,充分发挥学生的主体性价值。学生在观察、制作和运用立体教具的过程中,教师只需进行适当的引导,不过分干涉学生的发挥,充分肯定学生。将立体教具运用到初中地理教学中,使学生在动手操作和实践的过程中,对于相关知识点的理解更加深入和透彻,帮助学生建立空间和平面之间的联系,从而能够很好地培养学生识图、读图的能力,更重要的是可以提升学生的地理实践力和综合思维等能力,为高中阶段的学习打下基础。

综上所述,从初中地理课标、教材、学情等各方面探讨,立体教具在初中地理教学中是非常必要的。结合案例分析,立体教具在初中地理教学中的运用,不仅能够有效激发学生的学习兴趣,培养学生的综合能力和素养,提高课堂的教学效率,还能为高中阶段的地理学习打下良好的基础,促进初中地理教学质量的整体提升。

参考文献:

[1]景雪浩.浅谈初中地理教具自制与改良[J].中学地理教学参考,2022(14):68-70.

[3]岳艳.地理教具在初中地理教学中的运用[J].试题与研究,2021(35):188-189.

[3]高玉亮.各类教具在初中地理教学中的运用[J].新课程教学(电子版),2020(8):33-34.

关注SCI论文创作发表,寻求SCI论文修改润色、SCI论文代发表等服务支撑,请锁定SCI论文网! 文章出自SCI论文网转载请注明出处:https://www.lunwensci.com/jiaoyulunwen/77036.html